中国传播学研究近况实证分析

——以专业期刊论文为研究视角(2008—2013)

■张国良 张巧雨

中国传播学研究近况实证分析

——以专业期刊论文为研究视角(2008—2013)

■张国良 张巧雨

1978年与改革开放同步兴起的传播学,经过30多年的发展,取得长足进步,但有实证研究发现,前30年间,中国传播学科存在“生长过快、发育不良”的问题,专业期刊论文数量太多,质量偏低。近6年来,以互联网为代表的新媒体,对中国的政治、经济、社会、文化等各个领域,产生了广泛而深刻的影响。同时,实践呼唤理论,包括传播学在内的各个学科的相关研究也掀起热潮。为此,本文承接前30年的观察,开展近6年的探究,以呈现中国传播学研究在这段时间里的总貌、特征和趋势。本文发现,与前30年相比,近6年来的中国传播学研究呈现出数量转向稳定、质量明显提升的状态;无论是作者队伍,还是论文内容,均发生了重要变化;尤其是被引论文、创新性成果的显著增加,预示了中国传播学科的良好发展前景。

传播学;专业期刊论文;传播学学科

一、研究目的

1978年与改革开放同步兴起的传播学,在中国的发展历程可谓柳暗花明、跌宕起伏。2008年,正值传播学引入中国30年之际,不少学者撰文进行回顾总结,但大多为思辨研究(如王怡红等,2010),甚少实证研究,而着眼于专业期刊论文角度来定量考察学科研究状况的成果,仅有本文作者之一撰写的《传播学在中国30年:以专业期刊论文为研究视角》(以下简称“张文”,因资料来源“中国知网”相关数据的起点是1979年,故实际时间跨度为29年),其主要发现和结论如下:

经过近30年的努力,传播学在中国获得长足进步,专业期刊论文的总数,从几百篇增长为逾二十万篇,堪称惊人,但遗憾的是,总的来说,外延显超内涵,数量远胜质量,突出地表现为:(1)被引论文数只占全部论文数的大约一成(11%);(2)即使在高被引率(相对影响最大的)论文中,具有创新性贡献的论文数的比例也不到全部论文数的1/4 (23%)。这一结果不容乐观,从一个重要侧面(即研究状况)如实地反映了传播学这一新兴学科在中国因“生长过快、发育不良”而造成的严峻问题。

短短6年间,中国传播生态又有一些重要变化。以互联网为代表的新媒体,持续地急速成长,不断带来新的突破(就技术而言)、新的体验(就用户而言)、新的冲击(就传统媒体、乃至社会整体而言),尤其自2009年以来,微博、微信“横空出世”,开启了Web2.0时代的崭新局面,对中国的政治、经济、社会、文化等各个领域,产生了广泛而深刻的影响。与此同时,实践呼唤理论,各个学科的相关研究也掀起热潮。在此过程中,传播学自然义不容辞、积极有为,但其实际表现究竟如何?尚不清晰。

为此,本文承接张文对前30年(1979—2007)①的观察,开展对近6年(2008—2013)的探究,以期呈现中国传播学研究在这段时间里的总貌、特征和趋势。

需要说明的是,本文对传播学这一概念,沿用张文采用的“国际较为通行的定义”,即“涵盖了理论传播学、理论新闻学、应用传播学等领域的广义传播学”(赵心树,2007)。

二、研究方法

本文延续张文的研究思路,使用内容分析方法。具体操作如下:

(一)确定研究对象

本文的研究对象为2008年到2013年的中国传播学专业期刊论文,资料来源为“中国知网”(CNKI),以“中国学术期刊网络出版总库”(http://epub.cnki.net)为主要数据库。

(二)选择研究样本

鉴于传播学在中国已积累起庞大的期刊论文库,不可能也不必要对全部论文进行深入研究,因而,本文参照张文,选择其中影响力相对较大的一批高被引率论文,作为进一步展开定量研究的样本。

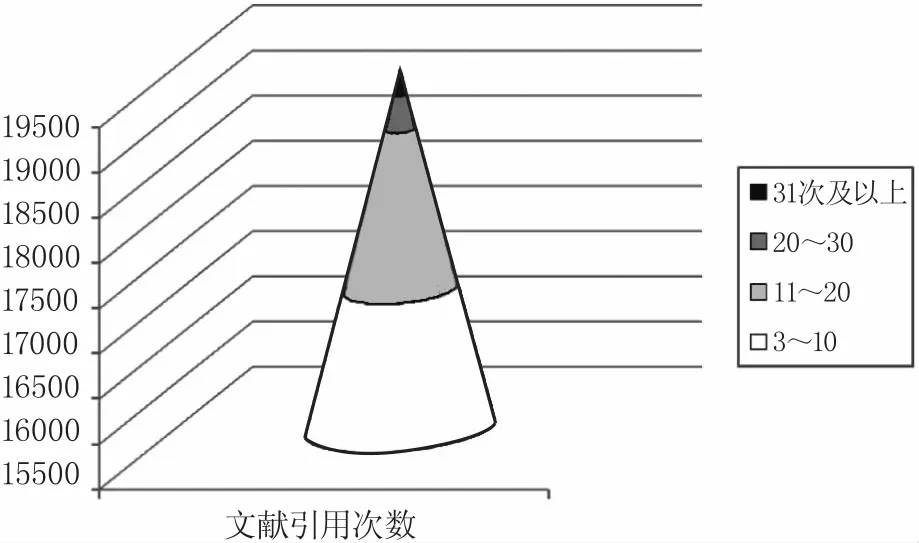

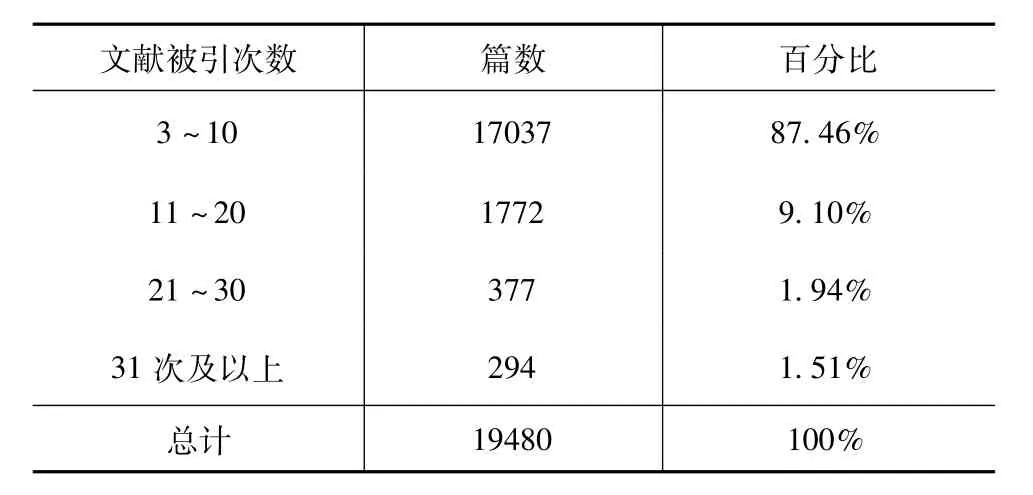

如图1所示,传播学专业期刊论文被引次数的分布,呈金字塔状。本文以居于金字塔顶端的293篇(剔除重复论文1篇)高被引率(31次及以上)论文,构成研究样本。

这批样本,大约占全部被引论文数(57168篇)的0.5%,堪称代表性作品,这一比例,与前30年研究的样本情况类似,因而,具有适宜的可比较性。

图1 2008—2013年中国传播学专业期刊论文被引次数分布

(三)确定研究变量

本文确定的研究变量与张文大致相同,略有调整(根据实际情况,增加了论文内容的细目),包括:作者的性别、年龄和单位等;论文的内容、方法和贡献等。概述如下:

A-内容

理论:经典学说、新媒体、舆论监督、危机传播、学科发展、大众文化、传播伦理与法规、传媒公信力、受众、新闻与传播教育、传媒与政治、传媒经济、传媒从业者、微博、媒介融合、媒介素养、公共领域、集群行为;

历史:中国新闻与传播史、外国新闻与传播史;

实务:新闻、传播、传媒经营管理。

B-方法

思辨:概念推理、文献分析;

实证:定性、定量;

综合。

C-贡献

创新:言前人所未言,或修改、推翻前人所言,对理论有显著推进意义,或对实践有显著参考价值;

介绍:对前人成果的介绍;

总结:对前人研究的总结。

三、研究发现

(一)总体描述

本文发现,近6年来,中国传播学的研究不再如前30年那样表现为爆发性增长,而呈现出一种数量转向稳定、质量明显提升的状态。

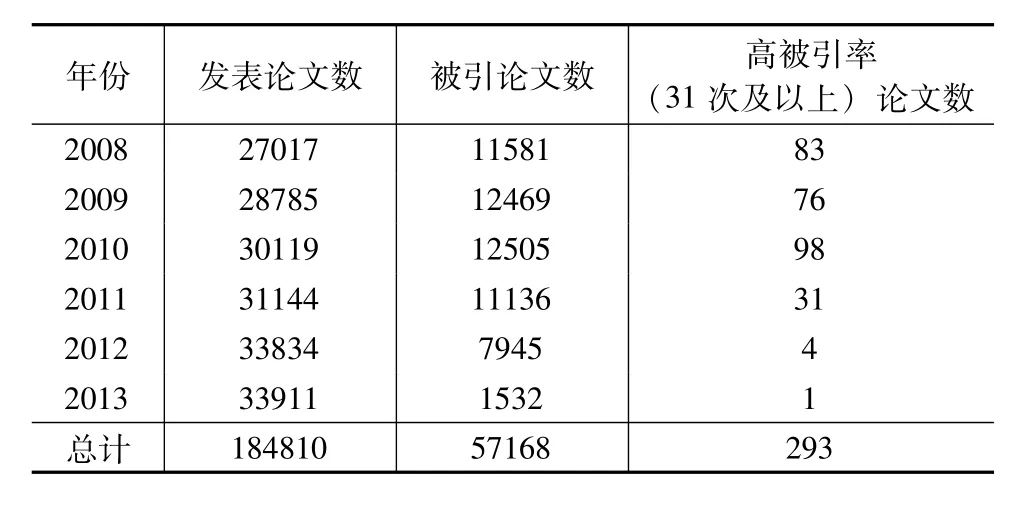

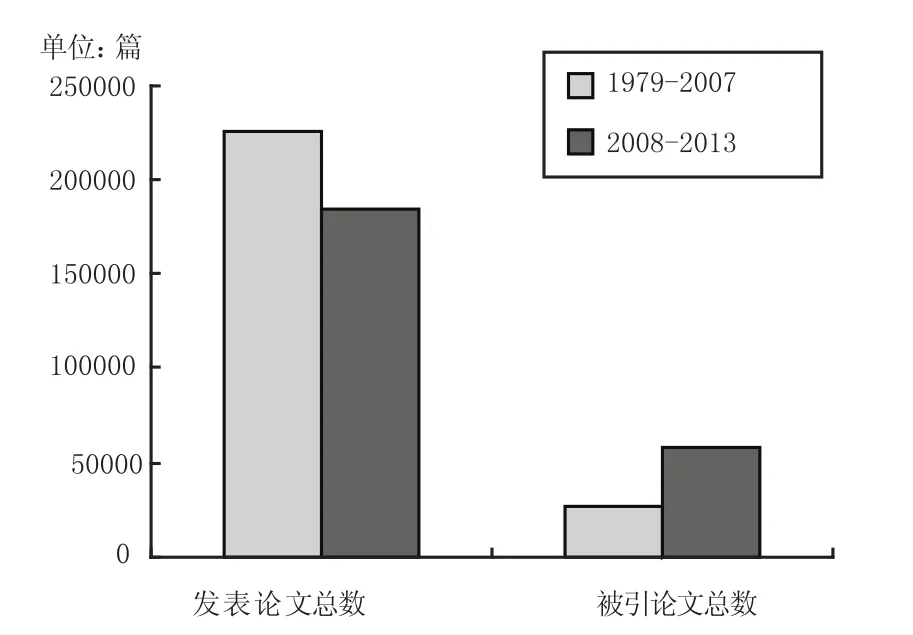

统计结果显示,2008—2013年中国传播学专业期刊发表论文总数为184810篇,相当于前30年总数(224740篇)的86%,这其实是一种趋于成熟的状态。具体而言,继2006年发表论文数突破两万(21410)篇之后,至2010年又突破三万篇,此后,每年就只有小幅增长了,如表1和图2所示,2013年甚至只比2012年增加了83篇,几乎持平。可尽管如此,由于基数大了,因而,最终仍形成了十分可观的总量规模。

表1 2008—2013年中国传播学专业期刊发表论文数、被引论文数及高被引率论文数(篇)

图2 2008—2013年中国传播学专业期刊发表论文数与被引论文数(篇)

不言而喻,这些论文背后,活跃着生产者的身影,据此估计,中国传播学科的研究队伍,已逾万人,接近饱和状态。也因此,中国传播学论文的量变已到达临界状态,从而进入了以质变为主要特征的阶段。

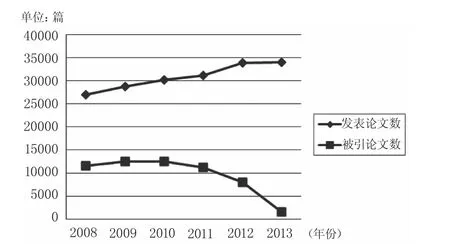

与发表论文数相比,被引论文数的增幅大了许多。虽然,新刊论文、尤其是近两年来发表的论文,其被引率的上升还需要一些时间,但总体而言,近6年来,被引论文的总数(57168篇)占到了发表论文总数(184810篇)的31%,远高于前30年同比的11%。如此一来,近6年的被引论文总数(57168篇)就达到了前30年(26279篇)的2.17倍(参见图3)。

图3 1979—2007年、2008—2013年中国传播学专业期刊发表论文数与被引论文数比较(篇)

毋庸置疑,这可被视为中国传播学研究在提升质量方面取得的具有标志性意义的进步。②

(二)高被引率论文概况

如表2所示,在总数为57168篇的被引论文中,被引3次以上的论文为19480篇,大约占总数的1/3,这一比例与前30年的状况类似。不过,被引次数最高的论文达到了300次,对比前30年的58次,大幅度地增加了。从这一侧面也可以看出,在新媒体蓬勃发展的形势下,传播学研究受到了人们越来越热切的关注。

根据笔者出席教育部数次相关会议获得的信息,目前中国人文社会科学领域中,被引论文数占发表论文数的比例,即被引率,平均大约为20%,明显低于世界一般水平(尽管文科论文通常低于理工医农科论文)。被称为“科学计量学之父”的普赖斯(Price)曾于1965年在《Science》刊文,对1961年之前发表的所有科学论文的被引率进行了估计。他的结论是,总的来说,论文的被引率大约为65%,但在论文发表10年后,被引率将上升为90%(胡泽文等,2015)。由此看来,前30年间,中国传播学论文的被引率(11%)低于本国文科平均水准(20%),但近6年来(30%),则超过了平均水准。

表2 2008—2013年传播学专业期刊论文被引次数分布及百分比

(三)作者分析

张文的研究显示,前30年的高被引率论文及其作者,为121篇、31位,相比之下,近6年的数量多了许多,达到了293篇、236位(按惯例,限定第一作者)。由于人数较多,导致部分资料缺失,但大体上,还是可以给出以下几个方面的描述和比较。

1.性别

就性别而言,有98位作者无法判断,在可供分析的138名作者中,男性有96位,约占70%,女性有42位,约占30%。与前30年(男84%、女16%)相比,女性比例几乎翻了一番,上升势头相当强劲。

2.年龄

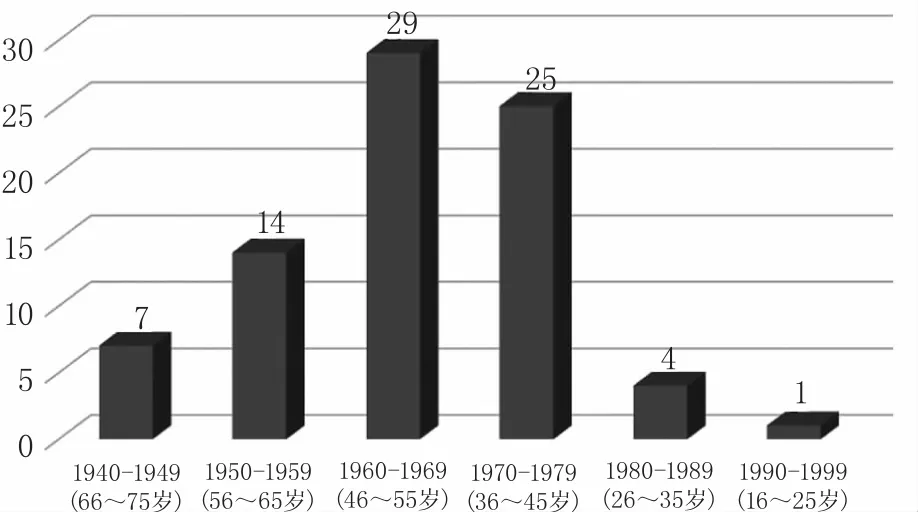

就年龄而言,有156位作者的资料缺失,故只能考察其余的80位作者。如图4所示,其年龄集中在36—65岁,即1950至1979年之间出生的作者。

具体地看,前30年间一度引领潮流(占30%)的40后,如今仅占9%;曾独占鳌头(占39%)的50后也退居第三,只占18%;与此对照,曾在50后和40后之后、担任生力军(占23%)的60后跃居首位,成为名副其实的主力军,占36%,原先名不见经传的70后,则紧随其后,占31%,就连80后(占5%)、90后(占1%)也如小荷尖尖,暂露头角了。

光阴荏苒,新老更替,后继有人,可见一斑。

图4 2008—2013年高被引率论文作者的年龄分布(人)

3.单位

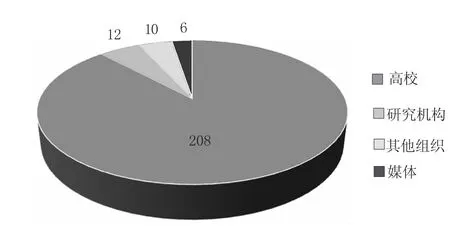

如上所述,近些年来,中国传播学研究的队伍不断发展壮大,在此背景下,高被引率论文作者的单位,更多元化了。与前30年只限于高校和研究机构的情况不同,近6年来,还增加了来自媒体(如:中央电视台、新华社、中国青年报社、新浪网等)和其他组织(如;中国电信公司、电子商务工程技术研究中心、气象科技服务中心等)的作者。

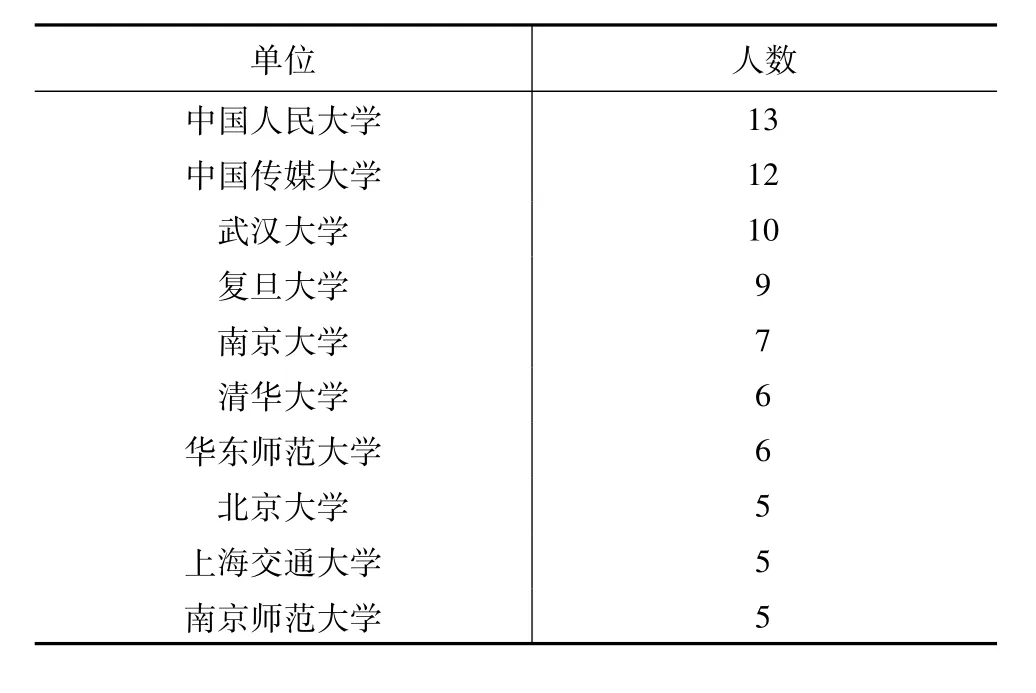

图5 2008—2013年高被引率论文作者的单位构成(个)

不过,从统计数据看,高校仍为主体,占88%,其余占12%(研究机构为5%,其他单位为4%,媒体为3%)。如表3所示,在作者人数列前10位的高校中,既有老牌的中国人民大学、中国传媒大学、武汉大学、复旦大学、南京大学,也有后起的清华大学、华东师范大学、上海交通大学、北京大学以及南京师范大学。这十所高校,共有作者78位,占到了总数的33%,即1/3,显示了一定的集中度。

(四)论文分析

1.内容

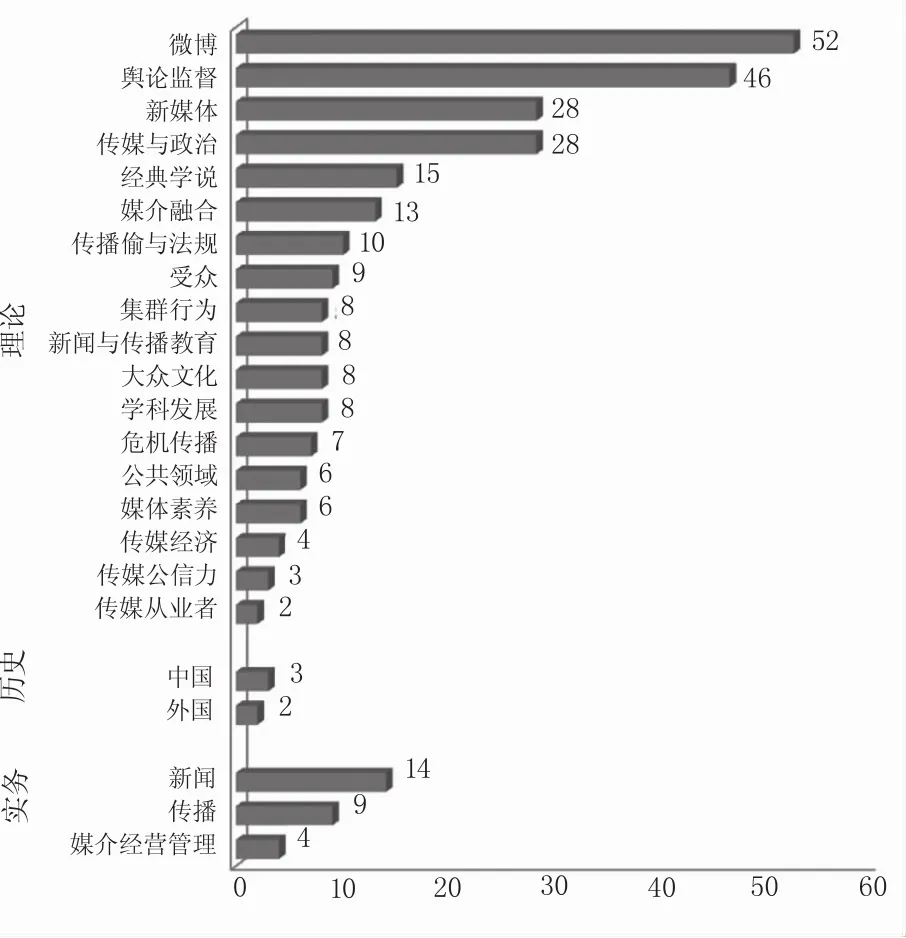

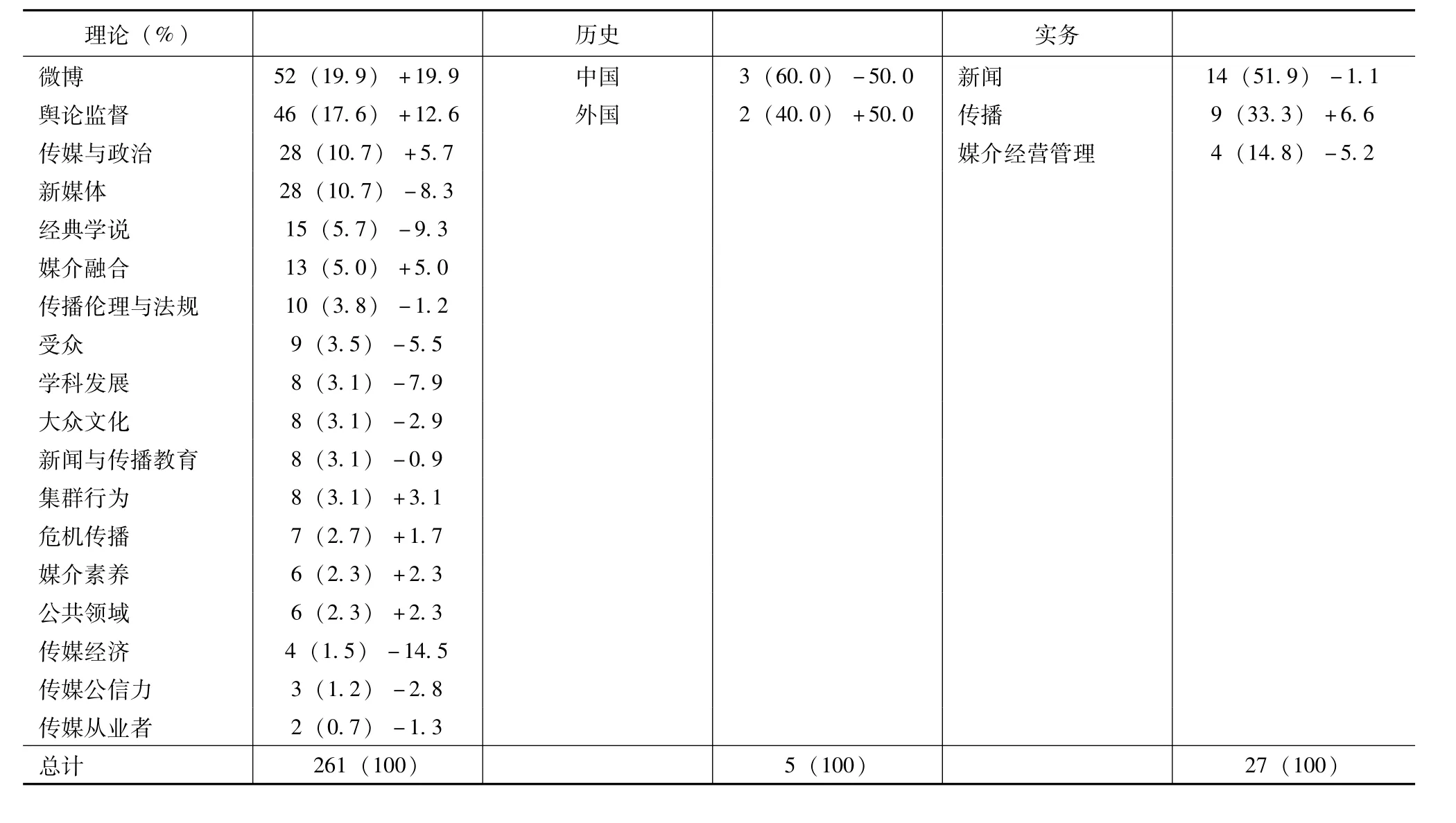

在参考张文的基础上,本文根据实际情况,对近6年来293篇高被引率论文的内容进行分类,略加调整,即:在“理论”大类下,增加了“微博”“媒介融合”“媒介素养”“集群行为”和“公共领域”五个小类。其中,“微博”虽然也属于“新媒体”范畴,但由于其在“新媒体”中占比高达65%,且特色鲜明,故不妨单列;另外,“媒介融合”也与“新媒体”密切相关,但同时又自成一个重要领域,故也可单列。

表3 2008—2013年高被引率论文作者人数最多的10个单位

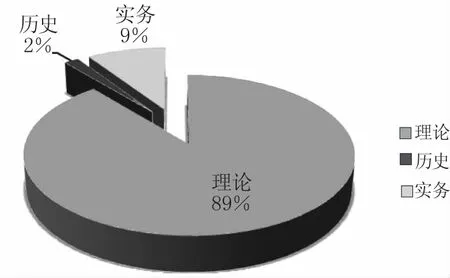

如图6显示,与前30年(理论84.4%,实务12.3%,历史3.3%)类似,近6年来,在293篇高被引率论文的大类中,仍以理论文章居多(261篇,占89%),实务(27篇,占9%)、历史(5篇,占2%)文章都有所减少。也就是说,更突出了理论取向、现实取向。如果说,理论增多、实务减少,尚属正常,则历史过少,就应视为需要加强的缺陷了。

图6 2008—2013年高被引率论文内容分类比例

从小类看,如图7和表4所示,理论研究中,最多的主题是“微博”(19.9%),其后是“舆论监督”(17.6)、“传媒与政治”(10.7)、“新媒体”(10.7)。

如前提及,“微博”其实是“新媒体”中的一个热门话题,如果再加上“媒介融合”(5.0%),则与“新媒体”直接相关的内容,共计35.6%,超过1/3,在所有主题中高居榜首,充分体现出“新媒体”研究之方兴未艾、持久不衰的热门程度。

图7 高被引率论文内容分类(篇)

其次,同属“政治传播”范畴的“舆论监督”与“传媒与政治”相加,也高达28.3%,如果再加上关系较为密切的“集群行为”(3.1%)、“公共领域”(2.3%),则共计33.7%,也超过1/3,构成了仅次于“新媒体”的一大研究领域。这一景象,如实地折射出,对中国社会而言,“政治传播”的重要性、急迫性日益凸显。

回顾前30年的理论研究状况,居前三位的主题分别是:“新媒体”(19%)、“传媒经济”(16%)“经典学说”(15%),三项合计比例为49%,接近一半。其余为:“学科发展”(11%)、“受众”(9%)、“大众文化”(6%)、“传播伦理与法规”(5%)、“舆论监督”(5%)、“传媒与政治”(5%)、“传媒公信力”(4%)、“新闻与传播教育”(4%)、“传媒从业者”(2%)、“危机传播”(1%)。

显而易见的是,前30年间,“经济”(即“传媒经济”)议题的比重(16%),超过“政治”议题(“舆论监督”5%+“传媒与政治”5% =10%)。

如此看来,近六年来的主要变化,可概括如下:

(1)“政治传播”与“新媒体”增幅最大,前者从一成(10%)增加到近三成四(33.7%),后者从近二成(19%)上升至三成半(35.6%)。

(2)两者相加,比例高达近七成(69.3%),集中度非常高,清晰地显示了时代的潮流所向。

(3)在此影响下,除了“危机传播”微增(+1.7%)、“媒介素养”新增(+2.3%)之外,其他各类内容的比例都或多或少地下降了(参见表4),尤其是“传媒经济”降幅最大,从一成六(16%)下跌为1.5%。

表4 2008—2013年高被引率论文内容分类(篇、百分比)及增减情况(对比1979—2007年)

2.方法

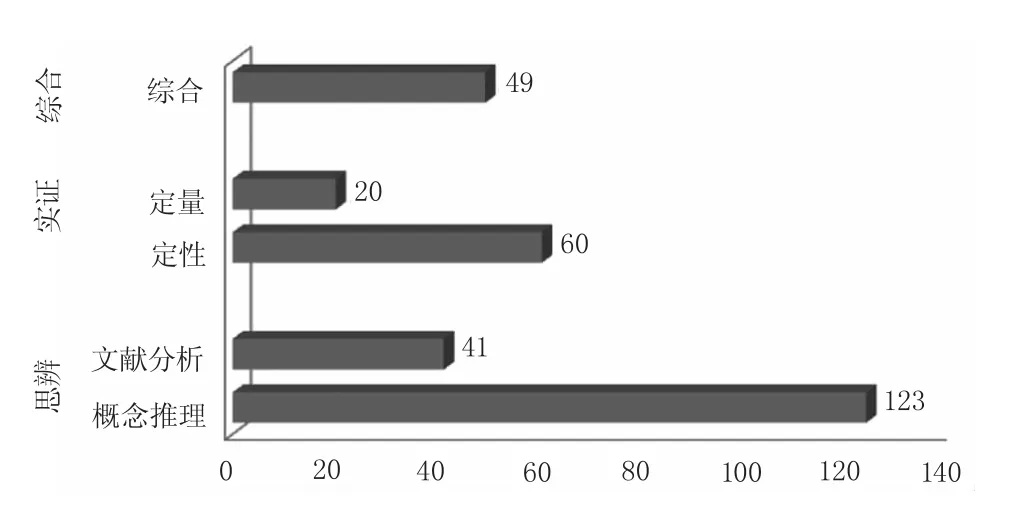

纵观传播学在中国的发展,研究方法的变化是一个重要指标。张文对前30年进行总结时发现,从方法角度看,“思辨”(其中多有主观臆测、片面武断以及老生常谈的情况)仍为主流,占65%,而“实证”仅占21%,“综合”也只占14%。总的来说,使用实证方法的论文“从无到有,越来越多,但尚未成为主流,有很大的发展空间”。正是这一情况,在很大程度上,导致了创新乏力、质量偏低的后果,

时至今日,有何变化?如图7所示,“思辨”仍占最大比重(56%),但下降了近一成(9%),此消彼长,“实证”则上升了6个百分点(27%),“综合”也有3个百分点的增长(17%)。由此看来,研究方法的实证化、科学化,正处于一个良性的“渐变”过程。

进一步观察,则可发现,“思辨”论文中,“概念推理”(75%)多于“文献分析”(25%),而“实证”论文中,“定性”(75%)多于“定量”(25%)。有趣的是,这一状况,与前30年相比(“概念”45%<“文献”55%;“定量”72%>“定性”28%),恰好相反。

通过阅读、分析文本,我们发现,这两个变化,都与“新媒体”研究相关。一方面,各种新媒体、新技术的出现,带来各种新概念、新观念的流行,诸如“媒介融合”“渠道为王”“社会化媒介”“互联网思维”等等,使有关概念的界定、讨论乃至争鸣,成为必要,由此促进了“概念推理”论文的增多。另一方面,针对新媒体的探索性研究,则十分适合使用个案分析、焦点小组访谈等方法,从而,推动了“定性”论文的更多产出。

图8 2008—2013年高被引率论文方法分类(篇)

3.贡献

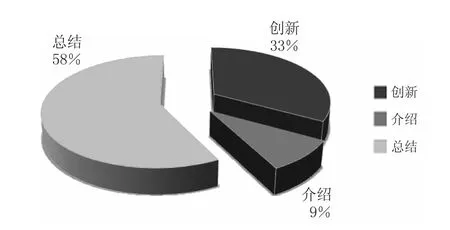

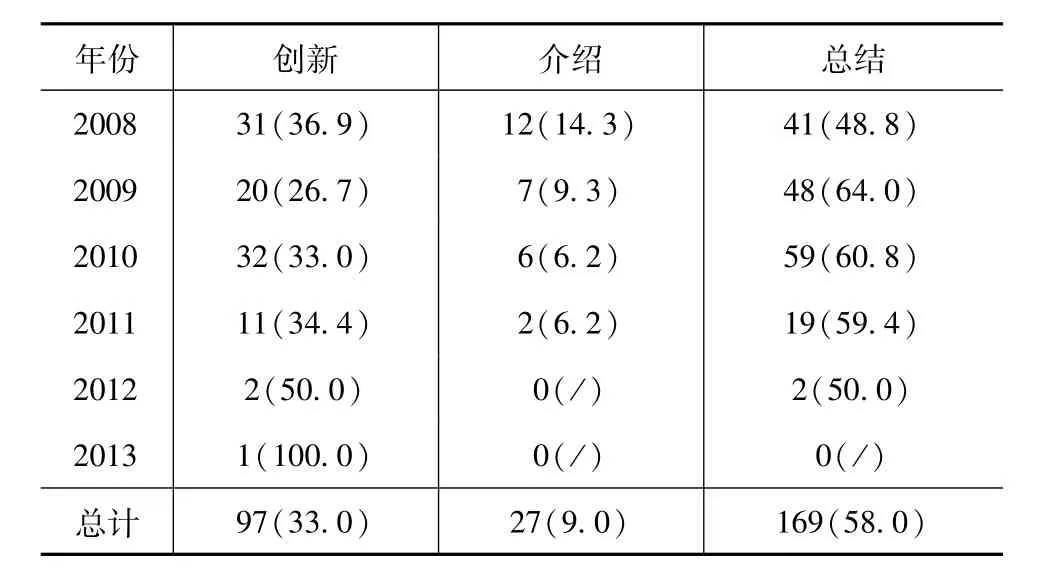

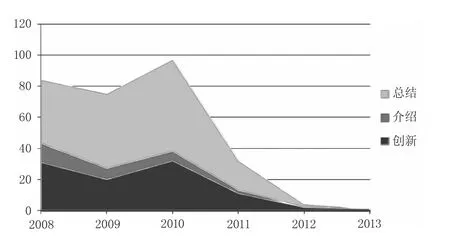

毋庸赘言,学术贡献是衡量一切论文价值的最为重要的指标。本文参照张文,将贡献分为总结、介绍和创新三类。通过逐一阅读、分析293篇高被引率论文,得出各类论文的数量和比例如下。

图9 2008—2013年高被引率论文贡献分类(%)

如图9和表6所示,近六年来“总结”类论文超过半数,仍居首位,占58%,但“介绍”类论文减幅较大,仅占9%,两者相加,占67%(与此对照,前30年为:总结59.8%+介绍17.2%=77%),与此相对应,“创新”类论文增幅明显,占到了33%(前30年为:23%)。

如此看来,与前30年相比,近六年来的论文在贡献方面,取得了不俗成绩——创新类成果增加了一成,占比从近1/4上升为1/3。从历时变化看,总体态势也是逐年走高(参见表6、图10)。

表6 2008—2013年高被引率论文贡献分类(篇、百分比)

图10 2008—2013年高被引率论文贡献分类的历时变化(篇)

当然,以高标准要求,1/3、也就是三四成的创新比例,仍属偏低,达七八成以上方为理想,但不管怎样,对这一起步晚、基础弱的新兴学科在质量方面的快速成长,还是应当予以充分肯定。其主要原因,应是研究力量的成长。仅以笔者所在的上海交通大学媒体与设计学院为例:2008年以来,该学院的传播学教师人数翻了一番,从原来的20多位增加到40多位,而新进教师中,国内外名校毕业的博士占绝大多数,从而使整个师资队伍发生了结构性的变化,具有博士学历和“海归”(海外学位、教职)背景的人员比例大幅度增长,分别从不到一半、不到一成,增为八成以上、接近三成。正是由于这些优秀的中青年人才,受过较为严格、正规的学术训练,因此,多能运用科学的实证方法开展研究,从而,有效地提升了成果的整体质量。

四、结论

综上,通过对比、分析1979—2007年与2008—2013年的相关数据,本文达成了预期目标:从专业期刊论文的角度,大体勾勒出中国传播学研究的近况,获得一些有趣、有益的发现和结论,可供广大同仁和各界贤能参考,兹归纳其要点,简述如下:

(一)近六年来,中国传播学的研究不再如前30年那样表现为爆发性增长,而呈现出一种数量转向稳定、质量明显提升的趋势。这同时意味着,整个学科的研究队伍已趋饱和,人员素质得到明显改善。

(二)相比前30年,近六年的传播学论文,质量显著提高,社会影响力越来越大,被引论文数在发表论文数中的比例,即论文被引率,从11%跃升为31%,从原先居于本国文科平均水准(20%)以下,改变为超越其上。这也从一个侧面,印证了当前中外传播学界的一种观察,即“传播学科正在从边缘走向中心”(张国良,2015)。

(三)对近六年来一批高被引率论文及其作者的分析结果表明,在论文作者方面,发生了若干重要变化,包括:女性作者的比例,从16%增长为30%,上升势头强劲;“60后”“70后”作者,取代“50后”“40后”作者,成为中坚力量;尽管高校作者仍占主导地位,但研究机构、媒体和其他单位的作者,表现也日趋活跃。

(四)在研究方法方面,“实证”类论文越来越多,但尚未成为主流,“思辨”类论文逐年下降,但目前仍超过半数。研究方法的实证化、科学化,呈现出一个“渐变”的稳健态势。

(五)在学术贡献方面,短短六年间,取得了不俗成绩——“创新”类论文增加一成,从1/4(23%)增至1/3(33%),殊属不易,可圈可点。

(六)在内容方面,“新媒体”与“政治传播”构成了最为热门的两大研究领域,比重皆超过三成,两者合计,更高达七成,清晰地显示了时代潮流的变动和走向。

注释:

① 参见王怡红、胡翼青主编:《中国传播学30年》,大百科全书出版社2010年版。

② 张国良,胡薇:《传播学在中国30年:以专业期刊论文为研究视角》,载冯应谦、黄懿慧编著:《华人传播想象》,香港中文大学香港亚太研究所2012年版。

③ 赵心树:《新闻学与传播学的命名、使命与构成》,《清华大学学报(哲学社会科学版)》,2007年第5期。

④ 胡泽文、武夷山:《零被引研究文献综述》,《情报学报》,2015年第2期。

⑤ 张国良:《社交媒体对传播生态的影响——兼谈传播学科的前景》,《中国社会科学报》,2015年6月17日,B01版。

(作者张国良系上海交通大学全球传播研究院院长、特聘教授;张巧雨系上海交通大学媒体与设计学院2014级硕士研究生)

【责任编辑:张毓强】