中医药针罐合用法治疗慢性稳定性心绞痛疗效观察

中医药针罐合用法治疗慢性稳定性心绞痛疗效观察*

*河北省承德市科学技术研究与发展计划项目,(编号:20142021)

安丽萍,丁承华,刘玉静,张伟光

(河北省承德市中医院老年病科,河北承德067000)

摘要:目的:观察中医“药针罐”合用法治疗慢性稳定性心绞痛的临床疗效。方法:将450例慢性稳定性心绞痛患者随机分为两组,治疗组采用以中医“药针罐”合用法治疗慢性稳定性心绞痛患者235例,同时与对照组(对照组采用口服麝香保心丸+单硝酸异山梨酯)215例进行临床对比观察。结果:两组临床疗效比较,治疗组临床症状总有效率96.17%,对照组临床总有效率72.09%,两组相比差异非常显著(P<0.01);两组的心电图改善比较治疗组亦优于对照组(P<0.05)。结论:中医“药针罐”合用法治疗慢性稳定性心绞痛,临床疗效显著。

关键词:中医“药针罐”合用法;慢性稳定性心绞痛;中医治疗

文章编号:1006-6233(2015)10-1746-03

文献标识码:B

我们开展了中医“药针罐”合用法治疗慢性稳定性心绞痛,现总结如下。

1对象与方法

1.1对象

1.1.1入选标准:按照2007年中华心血管病杂志编委会公布的《慢性稳定性心绞痛诊断与治疗指南》[1]及国家中医药管理局胸痹急症协作组《中医心病诊断疗效标准与用药规范》中的诊断标准为入选标准。除外肺部疾病、食道、胸壁等某些非心脏性疾病引起的类似心绞痛症状。

1.1.2病例来源:选择2008年1月至2013年12月门诊和住院病房的慢性稳定性心绞痛患者共450例。将患者随机分为中医药针罐合用法治疗组(实验组)、口服药物治疗组(对照组)。治疗组235例,其中男125例,女110例,年龄60.68±21.68,病程16±13;对照组215例,其中男114例,女101例,年龄59.52±19.48,病程14.5±10.5;两组间在年龄、性别等方面差异较小,具有可比性。

1.2方法

1.2.1治疗方法:本研究采用中医药针罐合用法进行治疗。①中药口服方称为葛红汤,基本组成如下:黄芪40g、人参15g、制附子9g、桂枝6g、葛根30g、红花15g、赤芍20g、丹参15g、当归20g,1剂/d,水煎取汁400mL,早晚两次分服。每10d为一个疗程,治疗三个疗程。②针刺法:毫针针刺以下3组穴位:内关、公孙;神门、三阴交;巨厥、足三里。每日用一组,1次/d,每次留针20min,3组穴位交替应用。9d为一个疗程,歇针1d后开始第二疗程,治疗三个疗程。③点刺+拔罐:取心俞、脾俞,用三棱针每穴点刺3下,用投火法拔火罐,1次/5d,每次15min。10d为一个疗程,治疗三个疗程。

1.2.2分组治疗:实验组采用中医药针罐合用法进行治疗,30d为一疗程。对照组采用口服中成药麝香保心丸,每次2粒,3次/d,同时服用单硝酸异山梨酯片,每次25mg,1次/d,30d为一疗程。

1.2.3评价标准及疗效观察

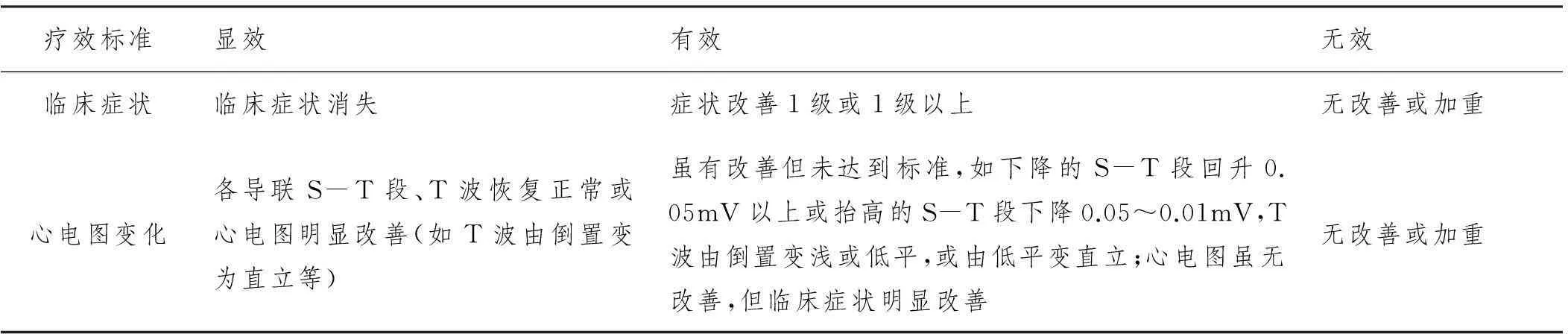

1.2.3.1疗效评价标准:参照《中药新药临床研究指导原则》中胸痹(冠心病心绞痛)及心电图的疗效标准,两组均于疗程结束追踪观察30d后统计疗效。疗效评定标准见表1。

表1 疗效评定标准

1.3统计学处理:采用SPSS17.0统计软件对数据进行χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

2.1临床症状:治疗组总有效率为96.17%,对照组总有效率72.09%,两组对比,具有显著性差异(P<0.01),治疗组临床疗效明显优于对照组。见表2。

表2 两组临床症状比较

2.2心电图变化:以心电图变化评定治疗效果, 治疗组总有效率为89.36%,对照组总有效率62.79%,两组对比,具有显著性差异(P<0.05),治疗组心电图改善明显优于对照组。见表3。

表3 两组心电图改善比较

3讨论

慢性稳定性心绞痛是由于暂时性心肌缺血引起的以胸痛为主要特征的临床综合征,中医认为本病当属“胸痹心痛”范畴,早在《内经》中就有记载“厥心痛”、“真心痛”、“心痛”的症状的描述,《金匮要略》之“胸痹”一病的因、证、脉、治仍对现今中医在胸痹的辨证治疗起指导作用。临床医家据其临证经验之不同,辨证治疗侧重点也各有差异。历代[2]中医学者通过对冠心病心绞痛的病因病机、证治规律方面的大胆探索,从本病的治疗方面提出许多很有见地的观点,治疗方法增多,且取得较好的临床疗效。王永炎教授认为胸痹主要病机为本虚标实、虚实夹杂,心脉痹阻[3]。刘冬梅教授则认为阳微阴弦是胸痹的始发病机,心气不足是胸痹的病理基础[4]。路志正教授主张胸痹当从脾胃论治[5]。历代医家对冠心病的论述各有侧重,我院老年病科历经几代人的努力,通过大量的临床观察,发现慢性稳定性心绞痛为本虚而标实,本虚者,可阴虚,可阳虚,然以阳虚者为多见。由阳微不运则阴乘阳位而致脉不通,发为痹结而痛;标实者,或因气滞,或因血瘀,或因痰浊壅塞,或因寒邪凝滞。在治疗上宜权衡标本虚实而扶正祛邪。具体原则是:宜温阳通阳而不宜补阳,宜益气补气而不宜滞气,宜活血行血而不宜破血,宜行气降气而不宜破气,宜化痰豁痰而不宜泻痰,宜散寒温寒而不宜逐寒。

我们通过大量的临床病例总结出以①中药口服葛红汤、②针刺法、③点刺+拔罐的综合治疗方法治疗本病。“葛红汤”作为治疗胸痹心痛病的基础方,以黄芪、人参为君药,黄芪可补诸虚不足,亦为补气之要药,人参《本草纲目》谓有补气凝神,益智养心作用,尚可通血脉。参芪配伍,补气作用尤强。用附子、桂枝以温阳通阳,助心气的推动作用。葛根、红花、当归、赤芍为臣药,红花少用合当归则能生血,多用则能血行,赤芍能于血中活滞,亦能扩张冠状动脉,葛根取其祛风止痉解肌之作用,二药合用缓解冠状动脉平滑肌之痉挛而缓解心绞痛。丹参为佐药,丹参含黄酮类化合物,能扩张动脉,增加血流量,《本草求真》中描述丹参能“入心包络破瘀”,不难推测,这种作用对心脏侧枝循环的建立有很大意义。配合针刺、点刺+拔罐合用,取内关为手厥阴心包经之络穴,八脉交会穴之一,通于阴维脉,阴维之为病,令人苦心痛。公孙为足太阴脾经之络穴,八脉交会穴之一,通于冲脉,冲为学海,冲脉之为病,令人逆气里急。二穴相配有调中益气补心活血之效。巨厥为心之募穴,可调理心气。足三里为足阳明之脉,所入为合,有补中益气之功。神门为手少阴之脉所注为俞,心之原穴,能补心气而活络。三阴交为足三阴经之会,益肝肾补脾气而化痰。二穴相配有补心健脾,活络化痰之功。另外点刺心俞、脾俞并用投火法拔火罐有补益心脾,促使心血管的功能得到改善的作用,临床中体会到了《灵枢·背俞篇》中背俞穴治疗五脏疾病的精髓。与对照组“口服麝香保心丸+单硝酸异山梨酯片”,治疗相比,差异十分显著,治疗组明显提高了疗效,充分体现了药针结合治疗疾病的优势,而且中医治疗方法毒副作用较小,患者治疗的依从性好。

参考文献:

[1]中华医学会心血管病学分会,中华心血管病杂志编辑委员会.慢性稳定性心绞痛诊断与治疗指南[J].中华心血管病杂志,2007,3(35):1~16.

[2]朱萱萱,李七一,等.中医药治疗冠心病新进展[J].中国医药导刊,2009,11(11):24~28.

[3]王永炎.中医内科学[M].上海:上海科学技术出版社,2001.7.

[4]刘冬梅.胸痹的病机演变及中西医结合疗法概要[J].中国现代医生,2008,46(7):98.

[5]宋军.路志正教授调理脾胃法治疗胸痹的经验[J].中华中医药学刊,2008,26(8):1648~1650.

欢迎投稿欢迎指正

预防保健