筚路蓝缕,以启山林

我国自古就把教育作为立国立民的根本。文化传承是教育的功能之一,中华文化源远流长,与历代对教育的重视分不开,文化因教育的延续而得到传播与传承。

中国传统教育中一直强调的“修、齐、治、平”,将个人的学习与国家兴亡命运联系在一起。近代“为中华崛起而读书”,也是对传统教育理念的延续。

抗战期间,国民政府的教育政策是当时政府施政的一个重要组成部分,国民政府制订和推行的一系列适应抗战和大后方建设需要、有效的教育改革政策和措施,促使教育在抗战期间取得了显著成就。

“教育者,非为已往,非为现在,而专为将来。”蔡元培先生的话语,在苦难深重的当时,将教育与国家民族未来的命运紧紧相连。回望往昔,在饱受战火离乱创伤的同时,唯有坚持教育,坚持相信光明的未来,我们才能够真正做到保护自己的心不陷落。

筚路蓝缕,以启山林。祖先的骄傲、先贤的苦心,如星光照亮了漆黑的夜空,也照亮今天的我们。

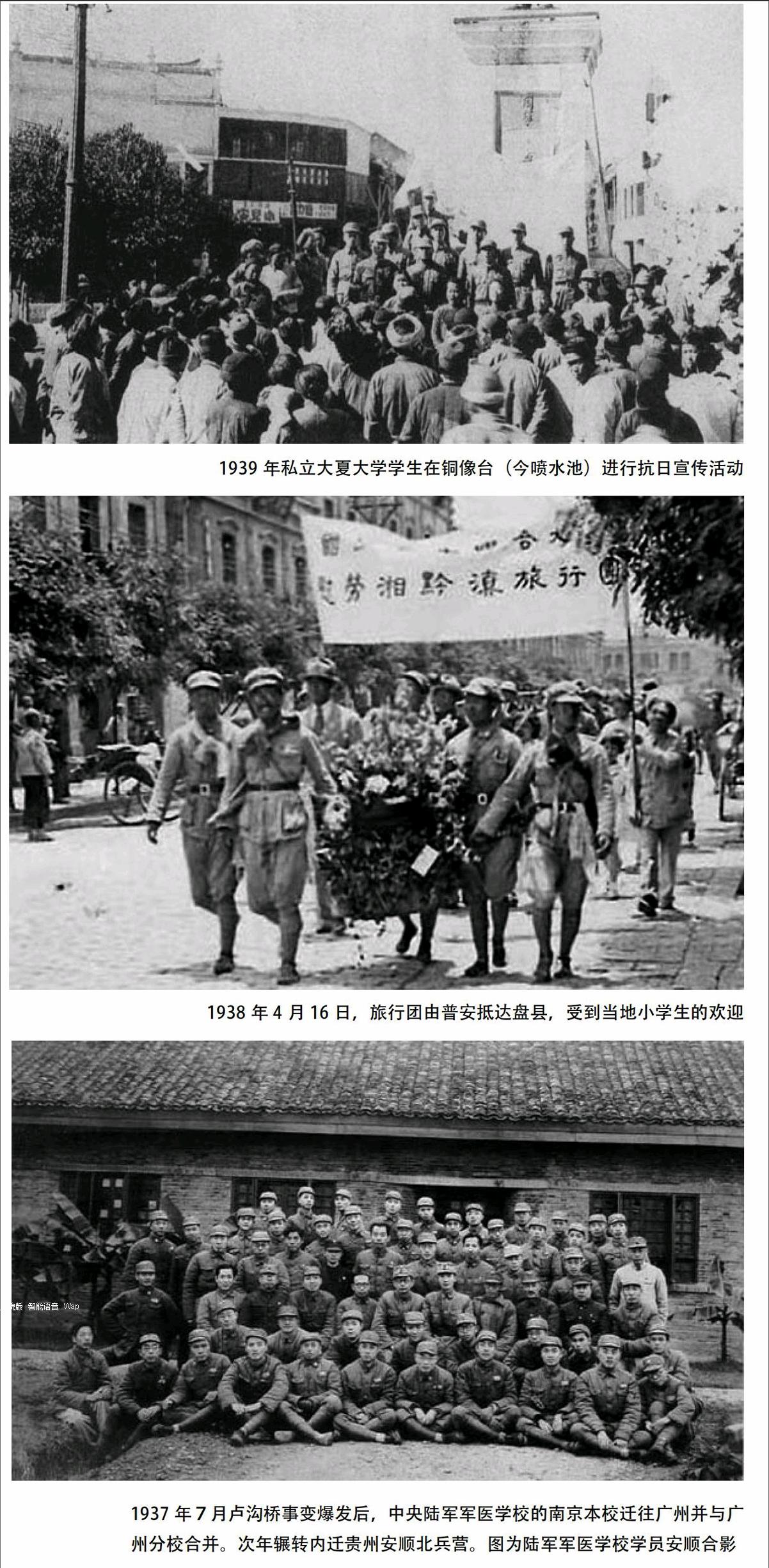

●1937年“七七事变”后,国民政府制订颁布了《战区内学校处理办法》、《各级学校处理校务临时办法》等法令,规定战区各学校“于战事发生或逼近时,量予迁移,其方式得以各校为单位或混合各校各年级学生统筹支配暂行归并或暂行附设于他校”,“暂行停闭之学校,应发给学生借读证书,证明学生姓名、性别、年龄、籍贯、科别、年级等项,以便学生自由择校借读”等等,以布置战区学校的内迁和学生借读等应急事项。

(陈杏年《抗战时期国民政府的教育政策论略》蒋介石等著《战时教育论》第104页、第97页,汉口独立出版社1938年印行。)

●1937年8月27日,国民政府教育部颁发《总动员督导教育工作颁发纲领》,要求在战争迫近时“各级教育务持镇静,以就地维持课务为原则”;较安全地区的学校,“设法收容战区学生”;“学校训练要切合国防需要,课程之变更需照部定范围;成立战时服务团体需照部定办法,教育经费应照常发放。”

(冯成杰《伦抗战时期国民政府的教育政策》国民政府教育部教育年鉴编纂委员会编《第二次中国教育年鉴》第一编第二章第8页,上海商务印书馆1948年12月初版。)

●1938年2月11日,国民政府教育部部长陈立夫发表的《告全国学生书》阐述了国民政府在战时的教育原则:(1)教育为建国之根本大业,各级各种学校之设立,实有其对国家应负之使命。青年读书实为应尽之义务,是以必上“最后一课”而后已。(2)对于热切要参加抗战的学生,已达兵役年龄,志切报国奋起从军者,教育部亦深表同情。惟军旅之事,必须经过相当期间之专门训练,而后方能有为。

(贾晓慧《抗战初期<大公报>“战时教育”讨论探要》)

●1938年4月,国民党召开了临时全国代表大会,会上制颁了《抗战建国纲领》,其中有关教育的四条提出:“(二十九)改订教育制度及教材,推行战时教程,注重于国民道德之修养,提高科学之研究与扩充其设备”;“(三十)训练各种专门技术人员,与以适当之分配,以应抗战需要”;“(三十一)训练青年,俾能服务于战区及农村”;“(三十二)训练妇女,俾能服务于社会事业,以增加抗战力量。”

为了实现这一纲领,国民政府还据此制订了《战时各级教育实施方案纲要》,规定了抗战期间发展教育的具体政策,包括九大方针和十七要点。

(陈杏年《抗战时期国民政府的教育政策论略》,国民政府教育部教育年鉴编纂委员会编《第二次中国教育年鉴》第一编第二章第8页,上海商务印书馆1948年12月初版。)

●1939年3月4日,第三次全国教育会议召开,蒋介石在会上阐述了国民政府“战时须作平时看”的教育方针。“不能说因为战时,所有一切的学制课程和教育法令都可以搁在一边;因为在战时了,我们就把所有的现代青年,无条件的都从课室、实验室、研究室里赶出来,送到另一种境遇里,无选择无目的地去做应急的工作……而且尤其在抗战期间,更需要着重各种基础教育……总而言之,我们切不可忘记战时应作平时看,切勿为应急之故,而就丢却了基本。”

(唐亚松《抗战时期国民政府教育政策述评》,《第二次中国教育年鉴》第2编第4章,第53页。)

●1941年7月,国民政府教育部颁布了《国立中等以上学校贷金暂行规则》等有关学生贷金的规定。1943年起,实行《非常时期国立中等以上学校及省市立专科以上学校规定公费生办法》,改为公费制度。凡师范、医药、工各系科学生享受甲种公费待遇,免缴学膳费,并领取其他补助;理学院各系科学生以80%享受乙种公费生待遇,即免膳食费。“专科以上学校学生获得此种贷金或公费者每年常在五万人至七万人左右”。“据统计,战时由中学以至大专学校毕业,全赖国家贷金或公费以完成学业者,共达12万8千余人之多。凡是现在国内外五十岁以上之社会中坚分子,几无人未受贷金或公费之惠。”

(唐亚松《抗战时期国民政府教育政策述评》,来源于《第二次中国教育年鉴》、《1937年以来之中国教育(有关教育工作报告)》、陈立夫《成败之鉴》,台湾中正书局1994年版)

●国民政府结合战时教育纲领,对中国的高等教育作出了整体规划。首先,为保持名校的高水平,适当将一些学校合并,达成强强联合,确保中国教育的高水准。其次,加强师范院校的教学力量,增设高等师范院校,谋求教育的持续发展。到抗战结束,全国的高等师范院校由1所增至11所。在校学生数从1938年的996名,增至1945年的9062名。第三,为适应战争对工程、医药技术人才的急需,迅速创办了一批工学院、农学院、医学院等工程技术学院。为了提高战时教育的质量,国民政府实行了大学入学统一考试、统一大学教师评聘标准、统一大学课程设置标准、统一大学生学籍管理、改进毕业考试等办法,成效显著。尤其是整理大学课程,意义深远。颁布了各种教员奖助金办法,并从1941年开始,举办一年一度的著作发明及艺术奖励。

(唐亚松《抗战时期国民政府教育政策述评》)

●抗战时期,由于战区不断扩大,大批青少年移居后方,急于继续求学。各地的教师撤到后方,生活无着。1937年冬开始,教育部已经在后方各地设立临时中学,收容流亡师生。陆续创办国立中学28所,国立华侨中学3所,国立边疆学校3所,国立专科以上学校附设中学16所,共50所;国立师范学校1所,国立边疆师范学校9所,国立华侨师范学校2所,国立专科以上学校附设师范1所,共22所;另有各类职业学校28所。收容学生5万多人,安置战区中等学校教师数千。

(唐亚松《抗战时期国民政府教育政策述评》,《1937年以来之中国教育(有关教育工作报告)》《革命文献》第58辑第67页。)