贵阳城市交通管理今昔谈(之一)

刘正绪

清末,贵阳城区的交通处于农耕时代向工业时代过渡的转型时期。从光绪末年至民国中期,贵阳以人抬轿子为主要交通工具的时代,缓慢向半机械的交通工具——马车、人力车、自行车和新式交通工具——汽车转变。抗日战争爆发后,贵阳成为后方军事重镇,汽车运输业迅速发展,并出现了少量城市公共汽车,交通管理随之建立。

民国时期的交通管理是由警察局实施的。20世纪40年代初,贵阳市各警察分局根据辖区内的实际情况设置交通岗警,全市共有交通岗警26个。其中,第一分局(设在今中华北路)设有5个,第二分局(设在今中华中路)设有5个,第三分局(设在公园北路)设有4个,第四分局(设在都司路)设有4个,第五分局(设在今新华路)设有3个,第六分局(设在太慈桥)设有1个,第七分局(设在三桥)设有1个,第八分局(在油榨街)设有2个,第九分局(贵乌路)设有1个。

当时,贵阳市仅有行驶在六广门至大南门之间的公共汽车1路。主要交通工具为马车、人力车(货运板车和客运“黄包车”)和少量自行车。虽然如此,由于各种车辆和人混行,维持交通安全的任务却并不轻松。交通警察以手势或警棍指挥车辆通行,用口语和哨音提示行人注意往来车辆。

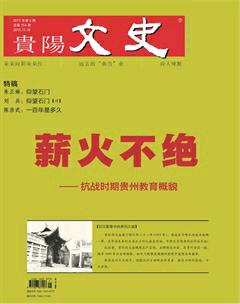

交通警察的第一项常规工作,就是对肇事者进行处置。贵州省的第一辆汽车,是民国十六年(1927年),周西成从广东购进的“雪佛兰”轿车。因为是新鲜事物,汽车开出时,群众常常不顾危险地围观。为此,周西成贴出通告,引用四川民谚说:“汽车如老虎,莫走当中路,若不守规矩,压死无告处。”(四川比贵州先有汽车,所以相关的民谚也先期出现)那时汽车数量虽然极少,但由于市民和驾驶员的交通安全意识非常淡薄,道路几乎没有安全标识及其他设施,所以事故频发。民国三十四年(1945年)6月至民国三十五年5月的1年中,共发生汽车肇事51宗,伤38人,死15人。在总人口仅10来万的贵阳,这是个非常惊人的数字。“汽车如老虎……”也就成了贵阳的熟语。

交警的另一项任务是负责整顿市容中的车容整顿工作。受经济条件限制,早期人力车的车主往往不注意车容装饰和维修,车辆多肮脏破烂。随着贵阳城市生活的进步,交通警察会同人力车公会对此进行了整顿。规定雨天车辆粘上的污泥,天晴后必须立即清洗,否则禁止通行;车夫要穿统一的坎肩并编有号码;规定车辆要在马路两侧路边按同一方向摆放;不准拉着车沿街喊叫招揽生意。

为了加强管理,警察局还规定,自用和经营用的人力车在警察局登记,内容包括车主姓名、年龄、籍贯、住址、资本(及个人收入)、车辆数量,停车地和修理地等。每辆车都有编号的牌照,半年换发一次,逾期不换牌照的,不准行驶。据民国三十六(1947年)的统计资料,贵阳市登记的人力车辆共有1888车辆。

马车也要办理经营手续。抗日战争战争期间,贵阳城区人口暴增,交通堵塞情况相当严重,因此,警察局曾一度禁止马车进城。但就当时的消费情况看,仅有人力板车、黄包车不能满足市民需要,禁止马车进城对市民生活影响较大,因而调整为限制城区车辆总数的办法,只有经过批准、登记的马车才能进城营业。1947年,全市共有准予在城区营业的马车1346辆。

自行车在当时还是一种奢侈品,私人拥有的数量不多,多数为机关置办的公车及出租业拥有,也需要在警察局登记,领取牌照。对机关和经营业注明单位或商家的名称,自行车数量等。

1949年11月15日,贵阳市解放。23日,贵阳市人民政府公安局成立,交通秩序由公安局治安科兼管。将接管留用的原国民政府交通警察209人经过培训,分配到各分局治安股,负责区域治安和城区39个交通岗的交通管理工作。为了便于叙述,下面先介绍一下解放后交通管理机构建立和调整的情况。

1954年6月,贵阳市成立交通安全委员会,由市公安局、建设局、交通局、劳动局及保险、搬运、运输公司等部门负责人担任委员;主任和副主任由公安局、建设局、交通局的负责人担任。同年9月,贵阳市公安局将分散在各公安分局的交通民警集中统一领导,成立“贵阳市公安局交通队”,交通民警编制101人,由市公安局治安科领导,队址设在会文巷。1959年2月,贵阳市公安局交通队改为“贵阳市公安局交通大队”,下设南明、云岩两个中队,队址设在醒狮路消防大楼内,有交通民警239人。1968月12月,公安机关实行军管,交通大队改为“中国人民解放军贵阳市公安机关军事管制委员会交通大队军事管制小组”。1970年,在“文化大革命”的大环境下,交通大队下属的中队实行军事化的“连”编制,如南明中队称一连,云岩中队称二连等等。1972年3月,交警恢复“中队”名称。1973年,“军管”结束,撤销“中国人民解放军贵阳市公安机关军事管制委员会交通大队军事管制小组”,恢复了“贵阳市公安局交通大队”名称。1979年12月,交通大队队址从醒狮路(消防大楼)迁至青云路。下设云岩、南明、直属3个中队。从1970年10月起,交通大队陆续从1968年上山下乡的知青中招收新干警,补充因老干警退休等原因造成的警力不足。到1979年,全市交警总数增至301人。

1980年7月,贵阳市交通大队增设了“自行车管理所”,主要管理自行车牌证登记等事宜。1981年下半年,交通大队又先后增加了教育训练组、交通管理组、撤销业务组和现场组,以应对日益繁忙交通运输业带来的复杂的交通安全事务。

改革开放后,贵阳地区的市内和长途运输车辆剧增,车辆管理任务逐年加重,需要建立新的管理机制以适应经济发展的要求。1983年7月1日,贵阳市交通大队增设了贵阳市车辆管理所,接管原贵州省交通厅车辆监理所的车辆监理等任务。1985年8月增设了贵阳市交通大队郊区中队。1987年3月,设立了皂角井、野鸭塘、阳关、大营坡、龙洞堡等道路交通检查站,后于1991年撤销。1987年10月,贵阳市公安局交通大队改制为交通警察支队,仍直属贵阳市公安局领导。设有交通管理、事故处理等7个科,车辆和自行车两个管理所,纪律检查组、两城区和郊区各有1个大队,外加特勤大队。全队有干警434人,固定和流动交通岗各25个。1989年,各区公安分局设交通科,负责管理辖区内除主干道以外的街道、车场的交通秩序和处理一般机动车违法和交通事故。1994年5月5日,贵阳市公安局交警支队增设法制科及道路交通监控中心。1996年1月,修文县、息烽县、开阳县和清镇市划归贵阳管辖,同年2月,上述三县一市公安局交通警察大队业务工作由贵阳市交警支队管辖。

2001年,交通警察支队内设一处、一室、六科、二所、一中心和7个大队。

各区公安分局设的交通科,负责处理辖区内,除主干道以外的街道、车场和一般机动车辆违章及交通事故。2004年5月1日,随着第一部《中华人民共和国道路交通安全法》正式实施,道路交通安全管理工作改由市交警部门统一管理,各区公安分局交通科逐步撤销。

为适应金阳新区建设形势的发展,2005年5月17日,成立市公安局交通警察支队八大队,办公地址设金阳新区金西路。下设3个中队:一中队管辖区:观山路(含)以北至210国道大关村旁,与六大队交界,东至大关桥涵洞,与一大队交界,含金华镇;二中队管辖区:观山路以南至八匹马转盘与三大队交界,含朱昌镇;三中队管辖区321国道以东与一大队交界,以西与清镇交界。2007年4月,成立贵阳市公安局交通警察支队九大队。到2008年,贵阳市公安局交通警察支队内部已经有政治处、办公室等8个科室,以及监控中心、道路交通设施科、车辆管理所、交通安全管理科学研究所等机构,此外还有市区大队9个,三县一市交警大队4个。

早在1978年,贵阳市就成立了由退休干部组成的义务交通队,协助加强交通管理,到1989年,交通协管队伍已经发展到300余人。20世纪90年代末,交通协管队伍有了更大的发展,协勤岗已达300余个(每岗一般设1至2人)。2003年,贵阳市总工会“40、50”再就业中心与交通警察支队协商,确定由“40、50”再就业中心推荐40岁至50岁的待业市民参加义务交通协管工作。2008年底,全市共有义务交通员550人,既加强了交通管理力度,又改善了不少待业者的生活条件。

在改革开放初期,交警支队也尝试开办过一些服务性企业和机构。1989年12月,为了适应社会对机动车辆驾驶人员不断增加的需求,成立“贵阳市公安局交通警察支队第十一驾驶培训中心”,对市民进行机动车辆驾驶技术培训。随着驾驶员培训体制改革,1998年10月,“贵阳市公安局交通警察支队第十一培训中心”解散。2001年1月,撤销检测场。1993年4月,成立贵阳市公安局交通警察支队机动车检测场。1994年6月,贵阳市公安局交通警察支队成立骏晨公司,下设汽修厂、印刷厂、工程队、看车处、汽车配件销售公司、汽车销售公司。1999年4月,贵阳市公安局交通警察支队骏晨公司移交贵阳市经贸委。1995年9月21日,交通警察支队成立交通设施工程队,为支队领导下的事业单位,编制30人。2001年12月工程队撤销。

贵阳的城市交通的管理系统,主要由信号和设施两部分组成。

贵阳市解放初期,交通指挥仍沿用原有的手式、红绿旗信号。1955年,中华人民共和国公安部公布《城市交通规则》,明确以交通指挥棒的交通指挥灯为交通指挥信号。除红灯表示停止、绿灯表示通行外,规定黄、绿灯中同时亮为左转弯信号。1979年10月1日,取消黄、绿灯同时亮为左转弯的规定改为绿灯亮时可左转弯。为了加强管理,1983年起,除信号灯外,在交通拥挤路段还实行交警在现场以手势辅助指挥。1988年3月9日,国务院颁布《中华人民共和国道路交通条例》,《条例》对各种交通信号都做了具体规定,并增加了人行横道的信号。随着车辆和城市人口的进一步增加,交通管理增加了喊话筒、电子扩音器等辅助工具。

交通指挥设施,主要指交通指挥台、隔离栏、标识物、减速带等。

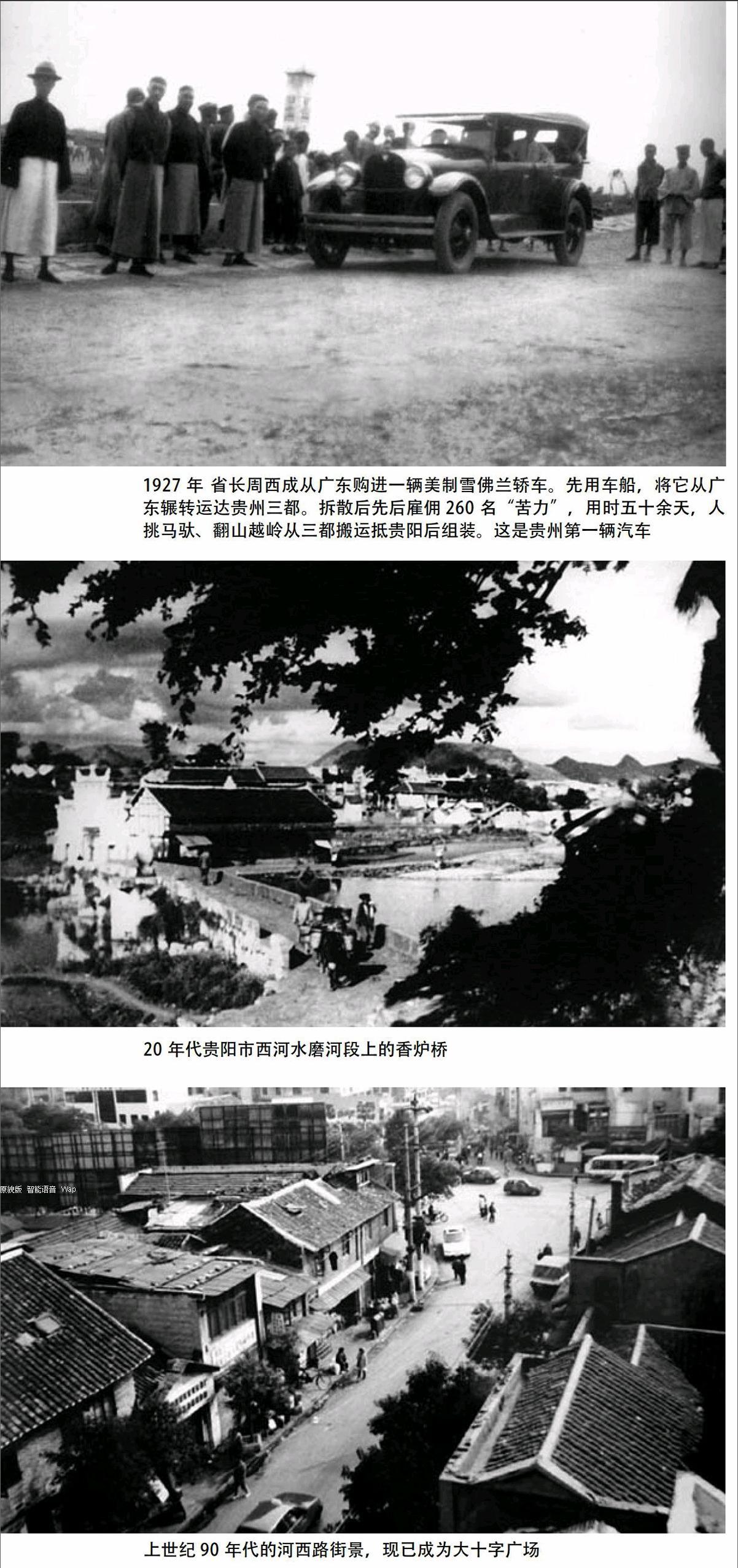

民国时期,贵阳市有大十字、油榨街、三桥等岗台。岗台有风雨棚可遮阳避雨,大十字岗台还嵌有4面“西门子”时钟。因疏于维修,4面钟显示的时间往往不同,由此形成了“大十字的钟表——各走各的”这样贵阳市独有的“歇后语”。

(作者原单位:贵阳市志办)