“我在等待最后胜利的消息”

李祥霓

这原野啊!曾流遍了英雄的血,多少战士为祖国作了光荣的牺牲,和敌人一同倒卧在战场上。啊!炮火已经息了,现在是一片死的原野,只有西风在那里哭泣,在那里凭吊。红叶,轻轻地抚着白骨,战士,你还躺在这里做什么?‘我吗?他安静地回答:‘我在等待最后胜利的消息。”

以上这首抗战歌曲,名曰《勇士骨》,生于抗击倭寇的湘桂战场,传于抗日战争的烈火烽烟,激励了成千上万热血青年奔赴抗日战场,怀揣着“古来征战几人回”的必死决心,将生死置之度外,即便死了,也笃定地说:“我在等待最后胜利的消息。”

中国人民抗日战争,从1937年“七七事变”国民政府发表《告全体将士书》至1945年日本宣布投降结束,历时8年。浴血奋战的中华民族,不仅取得了最后胜利,还孕育出了一首首“驾长车踏破贺兰山缺”振奋军心、抒怀民意的抗日歌曲。这些裹着血雨腥风,蘸着铁血烽火,烙着民族伤痕的或欢喻、或悲怆、或激情飞扬的呐喊,或诞生在满目疮痍的沦陷区、或唱响在硝烟滚滚的正面战场,唤起了中国人民在艰苦岁月奋起抗日的壮举以及无畏气概。《勇士骨》,就是一首曾经在抗日战争的战场上产生过广泛影响的抗日歌曲,可惜至今已鲜为人知。

这首爱国主义、英雄主义赞歌、祭歌《勇士骨》,诞生在烽火交加的湘桂战场上,而将这首歌唱响于贵阳的,则是浙江大学青岩分校的师生。

1939年2月4日,日本侵略者聚集了18架飞机,疯狂地轰炸了以贵阳大十字为中心的周边商业、教育、楼堂馆所、平民居第等地带。我母亲就读的位于贵阳城东的“贵州省立女子师范学校”为免遭日机的再度轰炸,搬迁至青岩继续学业。女师迁到青岩后,同学们除了继续上课外,还利用赶场天上街游行、发传单、演话剧,向乡民宣传抗日救国的道理;还加入了驻扎在忠烈宫13军野战医院救助伤员的工作。

1940年2月,古镇青岩又迎来了同样为躲避日机轰炸、从浙江辗转6个省、最后选中青岩驻足的“浙江大学”部分专业、系别的一年级新生。我浙江籍的父亲和他的姑表兄弟,恰巧就是这些学生里的一员。每到赶场天,浙大的师生就一批批、一次次地在场坝上开展抗日宣传活动,还帮助驻扎在青岩圆通寺的国民革命军13军搞招兵工作。于是,浙大与“女师”邂逅了。《勇士骨》、《思乡曲》两首抗战歌曲就这样被浙大带进了贵阳,并唱响于青岩场坝。

“每到赶场天,这两首歌,都是我们必唱的。”说起在青岩的那些日子,父亲每次都动情不已。

在这些抗日歌曲的激励下,浙大的几个学生报考了黄埔军校,我父亲和他的表弟就是其中一员。1940年10月,浙江大学青岩分校迁到贵州湄潭。父亲说,在分别的那个夜晚,大家都想起了远在故乡的父母,相约来到青岩的玉带河放河灯,祈求河灯将思念之情带给还在战争硝烟中挣扎的家乡亲人。浙大与女师的学生们,那晚,唱了不知多少遍《思乡曲》——

月儿高挂在天上,光明照耀四方。在这个静静的深夜里,记起了我的故乡……

兄弟俩1941年春天入校,1943年2月毕业。分配到国民革命军第10军。兄弟俩还参加了与倭寇鏖战47昼夜的衡阳保卫战。

“1944年7月,在战斗间隙的一天,长沙慰问团上前线慰问演出,演出团的成员之一、当时著名的歌唱家胡然,问起了《勇士骨》谁会唱,我们部队会唱此歌的不多。我说我会,胡然说我给你伴奏。于是,我就唱了《勇士骨》,还唱了《思乡曲》。”

多少年来,我们家一直拿“胡然伴奏”来笑谑我父亲。谁曾想这个场景竟是发生凛然正义的抗日战场上。怪不得我父亲一生都忘不了胡然和《勇士骨》、《思乡曲》。因为《勇士骨》的激励,父亲投笔从戎保家卫国;而《思乡曲》,则是父亲永远的痛。父亲自1939年随浙江大学离开故乡来筑,抗战胜利凯旋归乡时,他的双亲、即我的爷爷奶奶,却殁于战争的离乱中。后来,这两首诞生于抗日战争中的抗战歌曲,就成了我们家半个多世纪以来的“长相思”。

《勇士骨》

“天时忍兮威灵怒,严杀尽兮弃原野。”《勇士骨》,寥寥13句,即祭奠了抗战将士亡灵,又咏叹了英雄可歌可泣的悲壮——

“这原野啊/曾流遍了英雄的血/多少战士为祖国作了光荣的牺牲/和敌人一同倒卧在战场上。”哦!为保家卫国,英勇奋战,与侵略者同归于尽的勇士倒下了。

“啊!炮火已经息了/现在是一片死的原野/只有西风在那里哭泣,在那里凭吊。”死寂!死寂!山摇地动、奋力拼杀后的萧索、凄凉。

“红叶轻轻地抚着白骨/战士/你还躺在这里做什么/‘我吗?他安静地回答:‘我在等待最后胜利的消息。”红叶轻抚的白骨啊!我们别无他求的勇士,怀着坚定的信念,静静地等待最后胜利的消息。

人间还有比这更伟大、更崇高、更无私的境界吗?我们心潮澎湃地感动着、咏叹着歌曲的高潮和情感的巅峰,却心痛得清泪暗涌血液滞留。“唯有长江水,无语东流”。

悲壮凄美的《勇士骨》,真实地再现了为保家卫国抗击倭寇,至死都深信中国必胜而牺牲在战场上的中华勇士,亦表达了中国人民对民族灾难的忧思,追悼和礼赞。没有溢美之词,没有豪言壮语的《勇士骨》,给我们的,是心灵的巨大震撼。

抗战时期,曾有记者在战地采访一名国军战士。记者问:“抗战胜利后,你打算做什么?”战士平静地回答:“那时侯,我已经死了。在这场战争中,军人大概都是要死的。”

曾击落过11架日机的抗日英雄“飞将军”刘粹刚,上战场前给妻子的信这样写道:“……我要是为国牺牲杀身成仁的话,那我是尽了我的天职……我们为公理而战,我们为生存而奋斗,我们会胜利的……”

什么叫必胜的信心?什么是视死如归?死,在那场血雨腥风的战争中,勇士们是这样说的,也是这样做的:“我们并不怕死。我们不做亡国奴,我们要做中国的主人。”置身于这样凄美壮丽、可歌可泣的战争场景,亲近了这些淳朴忘我、可敬可爱的战士,当时著名的歌唱家、词作者胡然被感动、激励了。

胡然,1930年入国立上海音乐专科学校学习声乐,1935年9月至1938年1月任上海美专声乐教授。抗战爆发后,胡然将全部热情和精力投身于抗战事业,他穿梭于前线与后方,不是在硝烟弥漫的前线为将士们歌唱,鼓舞他们保家卫国的斗志,就是不断地出现在后方的抗战义演中。胡然将他对战士们的深情和景仰,抒发成了诗歌《勇士骨》。而曲作者、专于音乐教育和创作的陆华柏,被胡然激情澎湃的《勇士骨》感动得热血沸腾,随即谱了曲。两位音乐家不仅共同创作了《勇士骨》,还经常赴前线慰问演出,而《勇士骨》,则是胡然每次的必唱曲目。胡然一次次的倾情演唱,让《勇士骨》成为了当时前、后方广为流传的抗战名曲。而词曲作者胡然和陆华柏,亦成为了抗战期间众多没拿枪的勇士之一,他们和那些拿枪的勇士一样,为这场伟大的卫国战争作出了忘我的奉献。

抗日战争胜利70周年之际重温《勇士骨》,诗歌般凄美动人的歌词,依旧能让我们感受到战争岁月的残酷无情、勇士为国捐躯的伟大壮举,似乎还能听到勇士平静的祈望:“我在等待最后胜利的消息。”

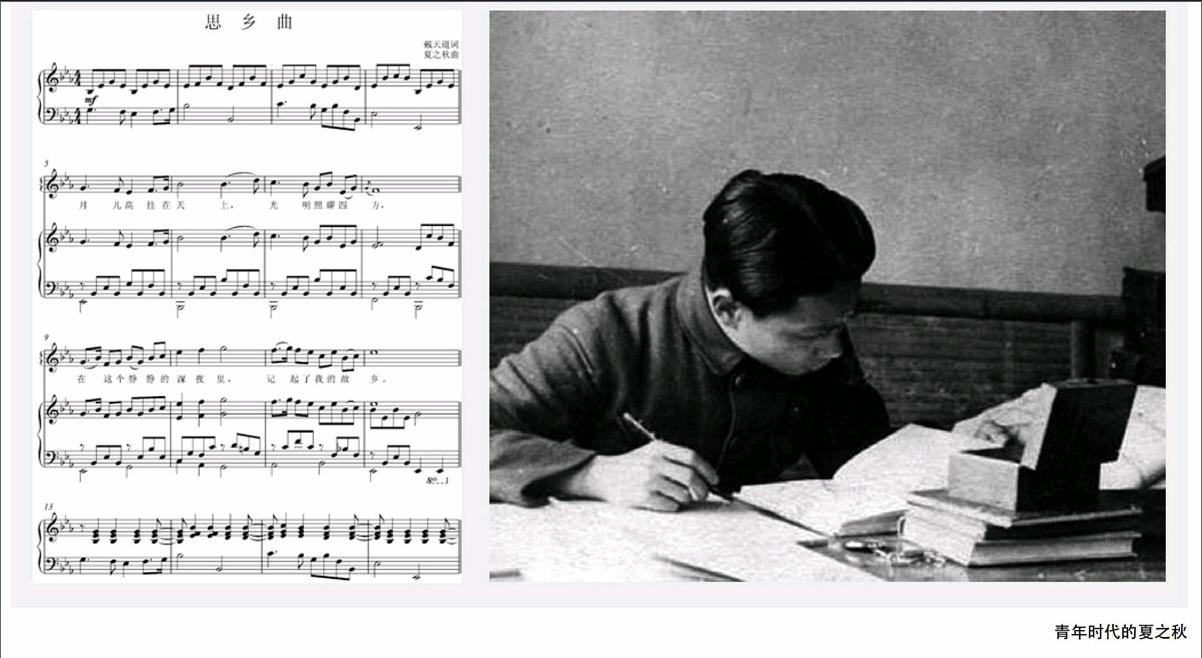

《思乡曲》

1938年秋天,抗战初期成立的武汉合唱团在团长夏之秋的带领下,赴南洋一带宣传抗日,并为祖国的抗战事业筹措资金。合唱团一路上风尘仆仆,走到哪里便演唱到哪里。当他们辗转来到澳门时,已是午夜时分。

合唱团员们投宿不着,找到一家小旅店,且只剩下一间客房了。因此,女团员们挤在一起休息,男团员们则在街上转悠。异乡的萧瑟秋风,裹着阵阵凉意,送来了渐行渐近的凄婉琴声。沉吟在街头的夏之秋看见一位小姑娘牵着一个盲艺人蹒跚着,琴声忧怨凄楚,幽思沉重,夏之秋不觉怀念起在日寇铁蹄下沦陷的家园,想起在血海中抗争的同胞和亲友,万千惆怅,漫漫思绪,对国家、民族命运的担忧,阵阵汹涌着“今朝都到眼前来”。于是,一段凄楚、悲怆的旋律,伫立在了他的心头……

夏之秋把这段旋律记在了纸上,一位名叫戴天道的合唱团员轻轻地哼唱着它,一样的情怀点燃起他诗的灵感,于是,悲凉深沉的歌词,一段段由心底生发——

月儿高挂在天上,光明照耀四方。在这个静静的深夜里,记起了我的故乡……

一夜里炮声高涨,火光布满四方。我独自逃出了敌人手,到如今东西流浪……

故乡远隔在重洋,旦夕不能相忘。那儿有我高年的苦命娘,盼望着游子归乡……

一曲《思乡曲》,有多少离愁别恨凄惶苍远,就有多少怀乡之情忧怨浓烈;而痛恨日寇、同仇敌忾的义愤便愈趋坚决。《思乡曲》不仅唱响了南洋,还在南洋华侨领袖陈嘉庚的引领帮助下,巡演募集到了230万美元,夏之秋全部汇至国内以助抗日,连发合唱队成员们的500元路费,夏之秋亦将此款捐回了祖国。从此,《思乡曲》唱响了海内外,激励了多少南洋好儿女纷纷回国,奔赴抗日救亡的战场。

《勇士骨》、《思乡曲》等一批批抗战歌曲,以它大象无形,润物无声的口口相传,催督着、激励着长城内外、黄河之滨中华民族优秀的子孙,扛着“人类解放,救国的责任”而奔赴战场,抛头颅洒热血,直至把倭寇赶回了老家!

抗日战争胜利70周年的今天,烽火连天的战争灾难一去不复返了,但是,在战火硝烟中诞生的那些旋律,至今仍然带给我们无限激情与感动。音乐是和时代紧密相连的,抗战歌曲更是中国人民难以忘怀的时代精神食粮。抗战歌曲的雅俗并存,或高雅之作,或通俗小曲,都成了抗日歌曲的主要词汇,都同样具有强烈的感染力。而不常为人们提及,甚而淡忘了的悲壮凄美的《勇士骨》、悲愤哀婉的《思乡曲》,同样是反映了中国人民伟大隽永的民族精神、时代精神;同样是用声音传递中国人民珍爱和平的共同梦想与坚定信念的歌曲。愿我们铭记那些“我在等待最后胜利的消息”而独卧疆场的勇士,以及那些“盼望着游子归乡”的高年苦命娘。让这些代表着中华民族之魂的抗日歌曲常记心间,常萦耳畔。