国防专利技术转移系统自组织演化研究

郑绍钰,女,教授,博士生导师。

国防专利技术转移系统自组织演化研究

武剑1,郑绍钰2,莫微3

(1. 装备学院 研究生管理大队,北京 101416;2. 装备学院 装备采办系,北京101416;

3. 北京卫星制造厂,北京 100094)

摘要国防专利技术转移过程是一个满足耗散结构的自组织系统。在分析国防专利技术转移系统序参量的基础上,构建系统序参量方程,分析序参量演化的稳定性,并从经过临界区域的演化、间断性演化以及渐近性演化3个方面讨论其未来的演化途径。

关键词国防专利;技术转移;序参量;协同学;演化

作者简介武剑(1984-),男,博士研究生,主要研究方向为装备采办理论与应用、国防知识产权。 calphen@139.com

中图分类号E25

文章编号2095-3828(2015)05-0031-05

DOI文献标志码A 10.3783/j.issn.2095-3828.2015.05.007

Researches on Self-organization Evolution of

Patent Technology Transfer in Defense Sector

WU Jian1,ZHENG Shaoyu2,MO Wei3

( 1. Department of Graduate Management , Equipment Academy, Beijing 101416, China;

2. Department of Equipment Acquisition, Equipment Academy, Beijing 101416, China;

3. Beijing Spacecrafts, Beijing 100094, China)

AbstractDefense patent technology transfer process is a self-organization system with dissipative structure characteristics. In this paper, based on the analysis of the order parameter of defense patent technology transfer system, the order parameter equation is built firstly. And then, the order parameter evolution stability is discussed. Furthermore, the future evolution paths of defense patent technology transfer system are discussed in three respects including critical zone, discontinuity and asymptotic evolution.

Keywordsdefense patent; technology transfer; order parameter; synergetic; evolution

目前,我国国防专利向民用领域转移一直处于一种自发、无序的状态[1],如何使国防专利从无序走向有序的自组织转移状态,是贯彻落实军民融合深度发展战略任务的重要内容,也是国防科技工业体系创新建设中亟待解决的问题[2]19。国防专利技术转移系统是由技术本体、技术供体、技术受体以及技术环境等组成的一个密切协同的有机整体,并且具有开放、非平衡、非线性、涨落等自组织特征,其发展演化符合自组织演化规律[2]55。自组织理论是研究复杂系统从无序走向有序结构的内在机制的重要方法论[3]19,在揭示对象本质上更为深刻。

本文将自组织理论引入国防专利技术转移研究中,运用协同学和突变论,从系统科学的角度出发,结合国防专利转移的特点和技术转移学理论确定支配系统运行的序参量,运用自组织理论群中的协同学和突变论建立序参量方程并分析其稳定性,同时剖析其未来的演化途径,为具有民用潜力的国防专利转移到民用领域提供理论依据与方法论支撑。

1国防专利技术转移系统自组织演化的序参量

根据协同学原理,在系统演化过程中存在很多变量,但能够在系统演化过程中从无到有地变化,同时能够指示出新结构的形成并反映新结构的有序程度,它就是序参量[3]49。根据协同学关于序参量的描述,可以认为,序参量首先是一个宏观变量,其次是能够指导并役使系统的整体行为;再者是能够用来体现和反映系统演化的有序程度。序参量在系统演化过程中起着主导和决定性作用[4-5]。

在国防专利技术转移发展演化过程中,存在很多影响变量,如用于专利技术二次开发的资金投入、转移过程的专业管理能力、国防专利自身的属性、关于国防技术转移的法规政策,以及对国防技术转移的工作定向等等。然而,根据协同学关于序参量的定义和描述,并结合国防专利技术转移系统的特点,国防专利技术转移能力(简称转移能力)是系统演化过程中从无到有,并起着支配系统内各子系统(要素)相互作用的序参量。

转移能力是一个宏观变量,是指国防技术供体向技术受体转移国防专利的能力,包括自行转化、转让与许可等转移方式。由国防专利的属性(包括专利的技术成熟度、后续开发能力、生命周期以及技术的核心程度等[6])、技术受体引进和吸收国防专利的能力、国防专利信息获取能力、用于国防专利二次开发的技术能力和资金投入、转移过程的专业化管理水平、转移中介服务体系的配套完善,以及国家关于军转民的法规政策等因素综合决定。

首先,转移能力并不是对某一个子系统或要素的反映,也不是子系统或要素自身技术转移能力的加和,而是技术供体与技术受体子系统相互竞争与协同作用“涌现”出的整体行为能力。其次,转移能力源于系统内部,系统外的环境及外部指令作用不能产生转移能力。转移能力的水平能够用来衡量国防专利技术系统运行的状态,能够从宏观上描述并度量子系统或要素间竞争与合作的效应。再次,国防专利技术转移的整体水平取决于转移能力的发展程度。国防专利技术转移系统发展演化都围绕提升转移能力目的而开展的,比如,军民技术转移政策、国防专利价值评估体系、技术转移信贷融资体系以及技术转移风险机制的完善等。转移能力有助于技术供体子系统与受体子系统提高相互间的协同作用,使系统整体朝着有序结构的方向演化。

2系统序参量方程构建及稳定性分析

2.1运用突变论构建系统序参量方程的内在依据

协同学处理问题的基本思想是,将一个高维的非线性问题用一组维数很低的非线性方程来描述,这个方程就是序参量方程,它控制着系统在临界点附近的动力学行为[7]13。运用协同学原理预测并把握系统宏观结构的产生和演化途径就是构建序参量方程。构建序参量方程有很多方法,其中突变论被认为是协同学中重要的数理工具[7]65。但是运用突变论构建序参量方程的前提是所研究的对象必须是一个有势系统。国防专利技术转移系统就是一个典型的有势系统。国防专利技术转移系统有势的性质主要体现在其存在明显的技术梯度。技术梯度的积极意义表现在处于梯度上下两侧的落差,而这一落差正是构成系统势能的原因。落差一是指主体间相互需求的强度,二是指不同梯度间的距离。通常来讲,存在落差即存在“势能”[8]48。

国防专利技术转移技术梯度落差也体现在2个方面。一是社会(民用领域)对国防技术(以武器装备技术为牵引)具有迫切需要,这是社会需求对国防技术供给矛盾运行的必然结果。二是国防专利技术转移主体之间客观上存在梯度距离。以国防和武器装备建设发展为牵引的国防科技工业高新技术成果代表了梯度中的先进技术,而民用科研生产企业由于受市场壁垒、规模经济、巨额研发投入等客观条件的限制几乎不可能依靠自身来开发类似技术,即使存在类似的技术,也在相应技术领域处于低位梯度的中间或传统技术。国防专利技术面向武器装备建设特定需求并受装备需求牵引,是装备科研生产的结果,其产生的专利技术在民用领域的同类行业具有不可替代性。因此,国防专利技术转移主体间无论在需求强度上还是在技术生成模式上都存在技术梯度落差,而且这种落差越大,势能就越大。

2.2系统序参量方程

国防专利技术转移系统将技术本体、技术供体、技术受体以及技术环境要素等各种功能不同的子系统合成为一个密切协同的有机整体,表现在系统运行上就是在国防专利技术存在梯度落差的条件下,通过子系统间的利益耦合作用,实现各要素追求利益与促进系统整体转移水平的有机结合,并体现出各子系统以及要素单元功能耦合的整体性。技术供体与技术受体都具有一种相互吸引的力与相互推动的力。这一动力是双向的,而非单向的,是处于不同梯度的技术供体与技术受体之间相关利益的耦合,相关利益越多,耦合的可能性就越大,产生的势能就越强,相互提供的技术转移机会也就越多[8]56。因此,从系统的宏观行为来看,转移能力由子系统之间的梯度落差及其利益耦合度2个因素决定。梯度落差是国防专利技术转移存在的条件,利益耦合度则反映了子系统或要素在转移过程中运行的协调程度,较高的利益耦合度能够保证各子系统为系统产生最大的转移动能。因此,转移能力的产生是技术梯度落差和技术供体与受体之间利益耦合共同作用的结果。

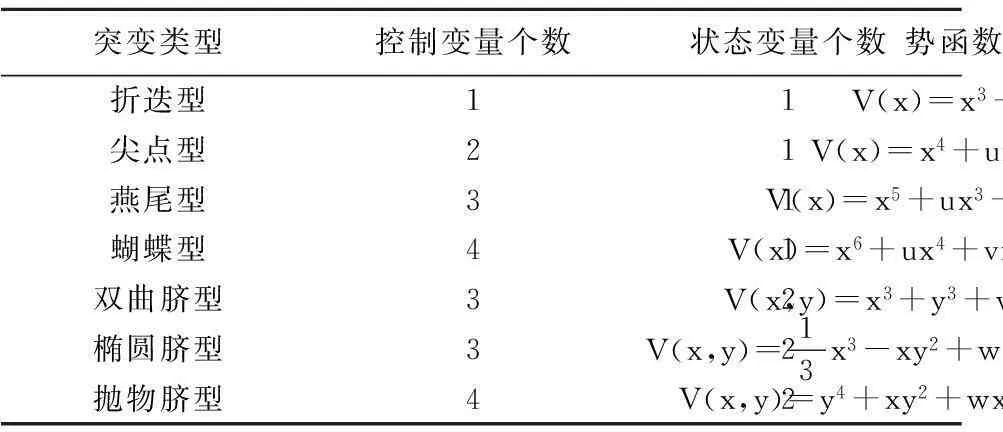

令国防专利技术转移系统的控制变量为梯度落差u和利益耦合度v,状态变量为转移能力x,常用的突变论初等变换类型及其势函数方程如表1所示[9]14。其中,x,y为状态变量;u,v,w,t为控制变量。根据系统控制变量和状态变量个数,选择尖点型作为国防专利技术转移系统的突变模型,其势函数为

V(x)=x4+ux2+vx

(1)

则国防专利技术转移系统序参量方程为

(2)

式(2)一方面体现出国防专利技术转移系统的非线性,同时也进一步说明了国防专利技术供体子系统与受体子系统之间由技术落差和利益耦合作用形成的协同效应。这种协同效应引发的巨涨落使系统涌现出整体行为,并推动突变产生,使系统由初始的无序混乱状态向一种时间、空间或功能有序的新状态演化。

表1 常用突变类型及其势函数

2.3系统序参量演化稳定性

协同学的伺服原理认为序参量在系统演化过程中起着双重作用。一是子系统在运行过程中的协同作用产生了序参量;二是序参量又反过来支配子系统,子系统伺服序参量,并通过自组织确保了系统的宏观结构[7]49。序参量支配系统宏观结构及其演化途径的作用过程就是通过分析序参量方程解的稳定性得到的。由于篇幅所限,本文略去关于序参量方程的解的分析过程,有关资料可参考文献[9]14,并直接用方程的解和分歧点集所构成的几何图形分析序参量演化的稳定性。

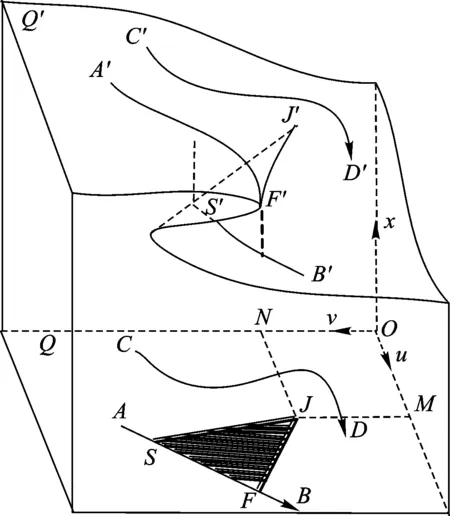

国防专利技术转移系统突变模型如图1所示。图1中,由控制变量u,v以及状态变量x共同构成一个三维立体空间,其中曲面Q′是一个折叠的曲面,水平轴OM及ON分别表示系统的梯度落差u和利益耦合度v,并构成系统的控制曲面。系统的行为变化由折叠曲面Q′表示,即状态曲面。曲面上的每一个点表示在一定的技术梯度落差和利益耦合条件下国防专利技术转移能力的大小,即相点必定总是位于曲面上。事实上,相点要么位于曲面的上叶要么位于下叶,如果恰好落在曲面终止的边缘上,则其必定跳跃到另一叶上,从而引起x的突变[9]16。尖点突变模型的分歧点集方程为8u3+27v2=0[9]16,即折叠曲面上的折痕对应于u,v平面上的投影。

图1 国防专利技术转移系统突变模型

从图1中可以看出,如果梯度落差u和利益耦合度v都不能达到OM和ON值,即对应于曲面Q′不发生折叠的部分,系统就不会发生突变。同理,即使技术梯度落差再大,如果利益耦合度在阈值以下也不能具有较强的转移能力。只有当技术梯度落差和利益耦合度都超过阈值时,系统才可能具有较好的转移能力,即产生发生转移能力突变的可能。图1中平面Q中的SFJ区域显示了技术梯度落差、利益耦合度以及转移能力的最佳比例。

3国防专利技术转移系统演化途径

通过序参量方程及其稳定性分析可知,国防专利技术转移系统演化具有多样性,主要有以下3种途径。

1)是经过临界区域的演化途径。该演化途径上,如图1中控制变量围绕SFJ附近的运动,系统所面临的演化结果最丰富也最复杂,其可能性难以预料,一点小的激励就可能导致大的涨落。这些涨落因素是系统向有序方向演化的内部诱因,国防专利技术转移能力的突变正是这种涨落放大的结果[2]58。因此,应在临界区附近主动激励系统演化可能发生突变的控制变量,使这些微涨落逐渐被放大,从而引起序参量的形成。在转移实践中,应积极创造条件使国防技术梯度落差尽量保持在一定范围。若技术落差太小,则国防专利技术就发挥不出吸引技术受体的作用。因为在相似的技术水平下,技术受体会更倾向于从民用技术市场中引进普通专利,从而导致国防专利失去专利市场;如果技术落差过大,将导致技术受体没有能力引进国防专利。即使国防专利具有较高技术核心程度,但巨额的转让或许可费用只能迫使技术受体放弃对国防专利的引进。此外,对于需要大型试验平台验证的相关专利可能使技术受体面临更大的二次开发困难和投入风险,包括资金投放和人力投入等,这些由梯度落差过大形成的效应将影响序参量偏离产生突变的方向。

2) 间断性的演化途径。如图1中控制变量沿AB方向或其反方向运动,有非常明显的起伏,这一期间的演化途径一般可以预测。因此,在该种演化途径中,应从充分发挥序参量决定系统演化的积极作用,使国防专利技术转移系统向着转移能力提升的方向演化。在序参量的作用下,各要素将积极地向系统内注入负熵流,包括资金、人力、信息等能量,调动起系统内各个要素的活力,使整个系统始终处于活跃状态,维持系统形成涨落的基础条件。在转移实践中,政府、军队等相关主管部门,作为国防专利技术转移宏观战略推进的主导者,当系统处于无序状态时,要从宏观上对国防专利向民用领域转移的整个发展情况进行动态分析,及时发现并掌握“序参量”,使其发挥关键作用。如通过各军工集团企业及其科研院所向民用领域转移专利的统计情况分析,对转移过程中各主体遇到的障碍和问题做出分析和判断,从中找到“序参量”,并通过序参量来控制整个系统,实现整个国防专利技术转移系统的无序状态向有序状态的转变。当系统处于有序状态时,还要时刻对国防专利市场进行宏观上的规范和控制,及时并准确地掌握各类国防专利转移活动的情况变化,及时对转移成功的案例进行分析,防止在转移过程中国防科技资源的流失以及对技术供体和受体双方造成在政治上或经济上的损害。

3) 渐近的演化途径,即渐变。在大多数情况下,转移能力是一种渐变的过程,在特定情况下才会发生突变。转移能力突变在梯度落差存在的条件下,受利益耦合作用影响非常明显。如果耦合度太低,转移双方不容易达成转移协议,特别是技术受体,其对专利经济利益最大化的要求最为强烈,在不具备利益耦合度的条件下,一般不会选择引进和吸收国防专利,使得控制变量始终达不到阈值,从而也不可能引起序参量的突变。另一方面,转移主体双方利益耦合度如果过高,将导致系统内各要素忽视转移后续各个环节带来的不确定性因素,使系统整体面临较大风险。在过高的利益耦合驱使下系统会出现很大的波动,如二次开发的失败、中试环节受到资金和技术限制被迫放弃、生产技术不能够满足批量生产要求导致产品成本过高以及产业化时间过长等等。这些波动都可能使系统的构成要素发生灾难性突变。

4协同学、突变论对国防专利技术转移实践的启示

4.1国防专利技术转移动力来源于系统内部

根据系统科学理论,系统内部存在2种力量:一是系统运行机制的非线性控制力量,称之为引导力量,是系统运行的动力机制;另一种是系统维持原有状态的控制力量,称之为自稳力量[10]。国防专利技术转移系统的序参量形成于系统内技术供体与技术受体之间的协同作用,是技术落差和利益耦合共同作用的结果。同时,只有当系统自身的动力机制的引导力量大于系统的自稳力量时,系统宏观上的序参量才会产生,从而使系统从无序向有序的状态演化。因此,在宏观层面的制度安排上应把重点放在系统内部技术供体与技术受体相互作用方式及联系的内部建设上,通过主动识别系统内各要素转移国防专利的动力因素,找到技术供体与技术受体双方受益的契合点,设计双赢的动力机制来推动系统序参量的产生,进一步放大系统的引导力量,提高系统的整体转移能力。

4.2改革设计的目标是使外力内生化

根据目前国防科工局改革办有关军工科研院所改革的文件确定原则和标准,作为国防专利技术供体的主要组成部分,大多数军工科研院所将面临转制转企,成为经营类企业,包括派出机构、院和基地[11]。军工科研院所改革的实质性推进为国防专利技术转移提供了新的契机。因此,应抓住改革机遇,利用好此次间断性演化途径,把握好序参量决定系统演化的积极作用,使国防专利技术转移系统向着转移能力提升的方向演化。实践中,应积极着手挖掘军工集团科研院所新的利益增长点以及与民营企业在国防专利技术转移上互动产生的利益耦合点,并从宏观层面设计与改革相配套的国防技术转移机制,为改革外力内生于军工科研院所追求利益最大化的动力创造条件,逐渐改变目前军工科研院所只注重完成军品科研任务,而不重视通过技术转移发挥国防专利技术价值的思维定式,充分发挥出国防科技资源市场二次配置的优化功能。

4.3民营企业是国防专利技术转移的重要动力源

国防专利技术转移的演化离不开系统内部技术受体对国防专利引进的动力。在目前军民融合的推动下,民营企业将成为未来国防专利最重要的引进者。因此,作为推动系统演化的重要内因,应善于感知并抓住促进序参量形成的动力源并努力激活民营企业引进国防专利的动力。民营企业引进国防专利的动力主要体现在2个方面:一是通过引进国防专利促进其民品生产可以弥补民营企业在研发投入上的先天不足,帮助其提升科研起点并发挥其生产优势,增加产品的附加值,实现其经济利益最大化;二是通过引进国防专利参与军品科研生产的方式可以从整体上为民参军拓展一种有效且可靠的过渡安排,同时也助于提升民营企业的品牌价值形象。具体包括充分利用并进一步拓展目前“全军武器装备采购信息网”需求对接平台的业务,将军工集团企业和科研院所的国防专利信息以及民营企业的承制优势对接,进一步提供有关国防专利技术转移的信息服务等。

5结 束 语

国防专利技术转移是一个具有自组织演化特征的动态系统。本文运用协同学和突变论,在确定国防专利技术转移系统序参量概念的基础上,建立序参量方程并分析其稳定性,从定性的角度描述并分析了国防专利技术转移系统的演化过程,同时剖析了其可能的演化途径并得出推进我国国防专利技术转移建设发展的有益启示。论文研究得出国防专利技术转移的动力来源于系统内部,只有当系统自身动力机制的引导力量大于系统的自稳力量时,系统宏观上的序参量才会产生。为此,作为推动系统演化的重要内因,对国防专利技术转移系统运行动力机制设计应是未来进一步研究的方向。

参考文献(References)

[1]卞勇.初论转型中的国防技术转移[J].科技成果管理与研究,2007,14(8):54-57.

[2]武剑,郑绍钰,李子冉.国防专利技术转移自组织形成及培育研究[J].装备学院学报,2015,26(1):55-58.

[3]吴彤.自组织方法论研究[M].北京:清华大学出版社,2001.

[4][德]H.哈肯.信息与自组织:复杂系统的宏观方法[M].郭治安,译.成都:四川教育出版社,1988:65.

[5]曾健,张一方.社会协同学[M].北京:科学出版社,2000:30-33.

[6]陶金良.专利技术转移[M].北京:知识产权出版社,2011:50-52.

[7]吴大进,曹力,陈立华.协同学原理和应用[M].武汉:华中理工大学出版社,1990.

[8]曾德聪,仲长荣.技术转移学[M].福州:福建科学技术出版社,1997.

[9]何平,赵子都.突变理论及其应用[M].大连:大连理工大学出版社,1989.

[10]陈娟.科技资源共享系统自组织运行机制研究[D].哈尔滨:哈尔滨工程大学,2011:34.

[11]中国证券报.科研院所改制开启军工“大年”[EB/OL].(2015-01-05)[2015-04-14].http://business.sohu.com/20150105n407537326.shtml.

(编辑:田丽韫)