“中国最后的旧式农民”何处去

“中国最后的旧式农民”何处去

“我们老在说城市房地产的空置率,其实农村房子的空置率是最高的。”一位农民工曾这样打趣着说。“这种现象在农村很普遍,平时冷冷清清,一年里也就过年那几天热闹劲儿。”

29岁的杨可所在的村庄也是如此,除了过年过节人气比较旺盛之外,平时走在村里长长的胡同里,很少会碰到村里的人。它和中国许多村落类似,在现代化的进程中,逐步走向沉寂的宿命。

“逃离”村庄

紧靠着井店镇的邵村,距离河南安阳市70多公里,杨可家的房子就在邵村村口。杨怡和杨可是同一条胡同里的邻居,只是早在8年前杨怡家就在镇上建了房子,一家搬到镇上住后,就再也没有回去住过。

其实,杨怡一家并不是第一批离开乡村的人,最早离开村子的是“有单位”的人,比如杨怡的一个叔叔,是转业军人,后来被安排到县公安局了。因为成了体制内的人,杨怡的叔叔一家都进了县城。

成为体制内的人选择离开邵村的,20世纪80年代末以后有过一些,但并不是很多。这些人的搬离和现代化、市场化都没有什么关系,属于被纳入国家体制的人离开农村的一部分。

20世纪90年代,市场经济开始得到发展,由于农村生活条件艰苦,邵村的一些村民开始走出去,有的去做建筑,慢慢成为包工头,或者做其他生意,逐渐在外面的城市定居下来。

邵村转身成为他们的故乡,如果有亲戚或者亲人尚在村里,有些离开的人会偶尔回来一趟,或者有的会在村里祭祖的时候回来。

2000年以后,除了上了大学在城里安顿下来的,邵村出去的大多数都是打工青年。他们当中,一部分在城里留了下来,但是大多数仍然没有能力举家搬迁,留守老人、留守儿童,甚至留守妇女,这一群体的人数在村里开始多了起来。

而如今,由于邵村紧靠着井店镇,井店镇的发展再次吸纳了一批邵村村民,他们在镇上谋得相关的职业,邵村也成了他们不经常回去的故乡。

但是相当一部分邵村劳动力还是像杨可一样被分流到外面去了。

杨可之前在郑州工作,2011年,听说一个劳务公司招到韩国工作的工人,他和村里的几个在外面打工的青年一起报名,后来随劳务公司到了韩国。

而杨怡一家虽然搬到了镇上,但是大学毕业后,杨怡却到了北京工作,邵村对于她来说,更是一个回不去的村庄。

但是杨怡在邵村的房子并没有随着家人的搬离而变得破败,在杨怡父亲的眼中,老家的宅基地是一块风水宝地,继而房子也被重新装修一新,虽然几乎没有人住。

如今,随着乡村整体环境的变化,像许多村落一样,逃离村庄也成了邵村村民的价值观。

乡村之变

在杨怡看来,邵村还是没落了。20世纪90年初,邵村曾经有过一段辉煌的时期,那时候的邵村有许多小型砖瓦厂、腐竹厂,展现出一片欣欣向荣的景象。

但是2005年后,这些行业开始走向没落,一是经济结构的调整,当地政府关闭了当地的小型砖瓦窑,另外一些大型公司以及他们的产品进入,当地的小型企业和小作坊瞬间被排挤出了市场。

特别是随着人口的不断外流,邵村开始真正走向没落。

杨怡记得,小时候村里就有小学,如今小学早就被改成一片民宅,即使是镇上的中学也被撤销。

“如今村里的孩子都要去很远的地方上学。”杨怡说。

令杨怡记忆深刻的是,在她上中学的时候,镇上的中学还是县里的重点中学,但是,后来镇上的优秀老师都被县里的中学挖走了,镇上的中学逐渐成了群众口中“一座考不上高中的初中”,“这样一来,想让孩子考高中的家长就不让孩子到镇上上学,都送到县城里去了。”

后来,到镇上上中学的学生越来越少,“有一些家长觉得反正在那读也考不上高中,干脆让孩子早点打工得了。”据杨怡回忆,镇上的中学校长还做了一个承诺说,只要有一个学生,学校就不撤销,“后来真的只剩下一个学生了,这个学生也不愿意去上学了。学校还是逃脱不了被撤销的命运。”

在杨怡看来,教育资源远离农村,也是像邵村这样的村子逐渐走向没落的重要原因。

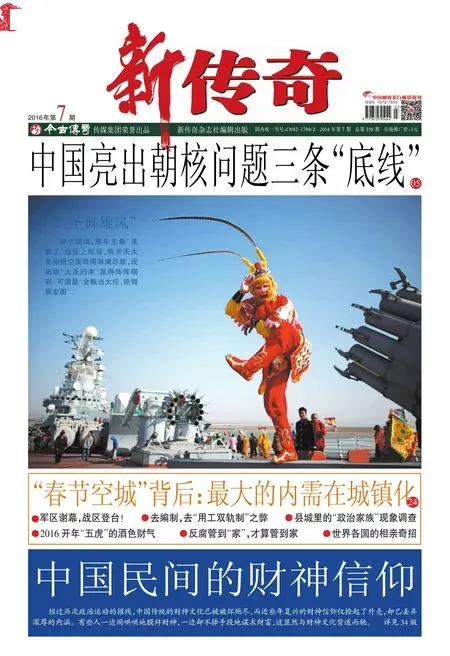

教育没落的同时还有邵村的传统文化也在凋敝,童年时代的杨可、杨怡一代,每年逢年过节,村里都有扭秧歌、说书、唱戏等活动,但如今这种活动几乎没有了,继而被“时代潮流”所取代,这也是令杨怡忧心忡忡的地方,“现在不管在镇上还是在村里,有活动请的都‘歌舞团’,她们穿着暴露,说一些很低俗的语言,唱一些很低俗的歌曲。”

另外,邵村也没有逃离疾病的困扰。多年前,杨可的父亲突患癌症去世,后来他还注意到,村里因为癌症去世的人有好几个,而同一个镇上的则更多。

杨怡、杨可都怀疑这一切是因为镇上的一个化工厂造成的,他们估计是水出现问题了,“因为我们发现这家工厂直接往地里排污水,我们很多人喝的是地下水。”杨怡说,遗憾的是她一直没有拿当地的水质去相关部门检验过。

而据杨怡介绍,面对这种疑似潜在的危险,很多人则选择了离开邵村、离开井店镇,来保障身体的健康。

走向没落

同样走向没落的,还有湘鄂两省交界的松滋河边的村子,这里主粮是稻谷,经济作物是油菜和棉花。如今,一些成片的居民点正在荒废。这一所谓“衰落”局面本来就是1990年代中期以来农村经济发展的必然决定的。

合作化结束后,分田到户把农村带入一个繁荣期。不过,这一生产模式在1990年中期以后似乎触碰到天花板。当时,村里的70后逐渐成家,需要田地,人地紧张的危机便逐渐显现出来。人多田地少,一块两三亩的大田要分成三四份给好几户人家,每块几分。

少数引进的小型农业机器只有抽水机、耕田机器。小型抽水机彻底取代用了千年的木制水车,木制水车最后被农民扔进火堆里烤了火。不过,那时很多人家里自己都有牛,机器耕田太贵,小块田地不利于机器耕种,机器耕种没有快速普及。至于插秧机几乎没有空间。农业机器普及在1990年代一度似乎触碰到瓶颈。

地少人多,田地分布零散,水田灌溉不得不经由多家田地过水。过水后,有人就是认为自家的水被放走了,稍有不满就能引起邻里矛盾。农产品价格下跌,农业税收压力巨大,包括计划生育罚款在内的各种乱收费压力也不小。农民收入不景气,偷盗、赌博之风反而愈演愈烈。

那些不想一眼就能看到自己老年生活的人,慢慢开始逃离农村到南方去,海南、广东就是目的地。

1998年是一个特殊的年份,湖南湖北大洪水。肆虐的棉铃虫和棉花前所未有的低价。棉铃虫肆虐,当时说是多年农药滥用的恶果,棉花价格下跌应该是中国农产品逐渐融入世界市场的结果。

农民的这种心慌是包产到户以来前所未有的:“棉花从8元一斤跌到不足3元”,稻谷价格持续低迷。这进一步加速农民逃离农村,70后本来就是最早开始逃离农村的,一些50后、60后的农民竟然在四五十岁的时候放弃农村。其中有一些甚至是涉嫌偷盗潜逃,或者干脆是欠下大额赌资离开故乡的。

这是中国农业劳动力的一次巨大分流。逃离故乡的农民工,口头上把土地承包权转让给邻居和亲戚,一走就是十多年。80后、90后的孩子渐次中学、大学毕业,也加入农民工行列。

一些早年间修建的房子在80后、90后都离开后,因为长期无人居住和维护慢慢就开始垮塌。1980年代因为农村繁荣,很多本地60后、70后农民把瓦房建到松滋河大堤边,沿河兴起了不少居民点。如今,沿河居民点都在荒废,房子垮塌一栋接一栋。

那些允许自己房子垮塌的,基本上也就不准备回到旧居了。大部分要么已经在城镇买房,或者在新的农村交通线上建了更气派的新房。

当然,垮塌的房子对于那些在城镇买房的农民工还有一个价值,相当于宅基地的标示物,因为宅基地是他们在农村最后的根。如果谁要不假思索地把宅基地换给别人,连一些旁系长辈都会出来劝阻。

一切并不完全如衰落论那么悲观。实际上,由于松滋河边的村子远离县城三四十公里,离最近的镇子也有五六公里,城镇化如果若干年后完成,居民彻底抛弃村子的可能性也不能排除。

农业人口经过分流,农业生产比1990年代集约化程度有所提高。一直没离开农村的50后、60后农户,承包八到十多亩田地,已算本地的田地大户;一部分农活和农村短工兼作的农户承包三五亩田地,主要是60后。一些早年离开家的农民工因为离家太久或者在城里购房,基本已经放弃农业生产,目前还不太关心田地的归属,主要是70后、80后、90后。

作为农业生产主力的50后、60后农民越来越难以胜任重体力的农活。他们已经等不及遥遥无期的生产现代化和土地集约化。而70后、80后、90后都不愿意真正回到农村。

这些50、60后的老一辈农民,一起守着世代安身立命的田地,或将成为中国“最后的旧式农民”。