《曲沃行氏诉讼簿》与晋南商人家族的捐纳及商业

刘秋根+练燕

明清五百年,古代中国经济及金融空前繁荣,在此阶段,涌现出大量的商人群体,如徽商,如晋商。近些年来,经济史学界对晋中商人的关注度一直居高不下,而对晋南商人则缺乏相应的研究,究其原因,一是晋中商人所经营的票号业名气过大,而晋南商人却没有与之相抗衡的行业;二是祁县、太谷、平遥所在的晋中地区出现了大量的民间商业文书,而晋南地区与之相比则稍逊一筹。然而,《曲沃行氏诉讼簿》的出现为研究晋南商人填补了些许空白。本文拟通过对《曲沃行氏诉讼簿》的解读,对晋南商人的家族捐纳、家族生意及其影响进行深入的分析探讨。

笔者于数年前购得一册手抄本,阅其内容,知是乾隆二十一年曲沃行氏因捐官衔引发家族内部争诉而形成的诉状呈文的抄件。封面无字,抄者佚名,姑据内容定名为《曲沃行氏诉讼簿》(以下简称《诉讼簿》)(图一、图二),长约26厘米,宽约25.5厘米,每页约11行,每行约22至24字,共161页,如果录入电子稿约30723字。以下对此文献本身及其所反映的问题作一初步考察。

一、文献概述

《诉讼簿》内容集中在乾隆二十一年四月十一日至乾隆二十一年十一月初一之间,大致由两个部分组成:①审理“行日昌控行有偁为弟行有任捐纳贡生所开三代为假冒”案;②审理“行氏族人分家产”案。共包括41份呈文、5份遵依合同,并2份审单,主要涉案7人(行有偁、行有條、行有任、行有储、行有俽、行日昌、行联奎)。本文列举《诉讼簿》中的三页以为参考。

二、涉案各方家庭情况及《诉讼簿》内容还原

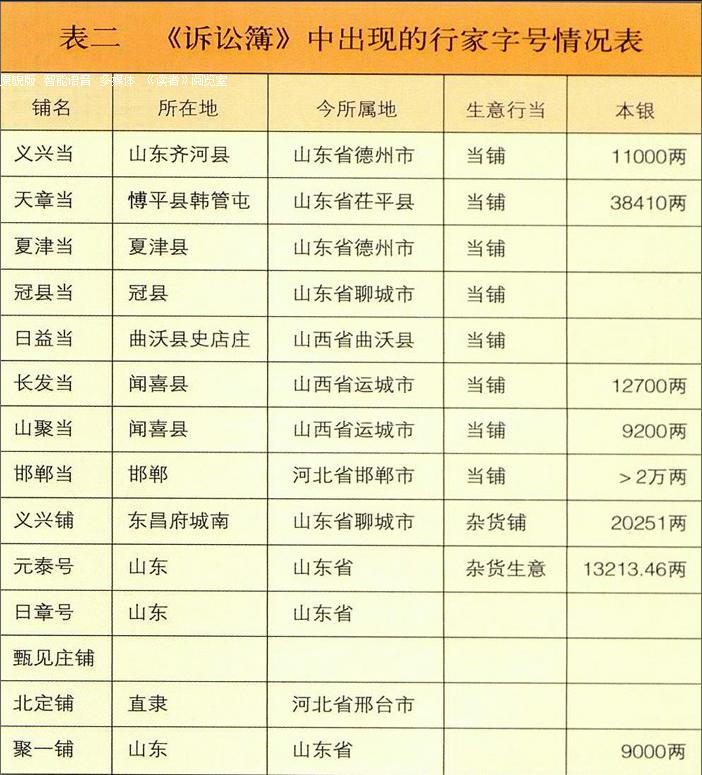

据《诉讼簿》所载,主要涉案7人中除行联奎为行氏族长,其余6人均为切实利益相关方,详细关系见图三。图三为《诉讼簿》中出现的一份宗支流传图,乃行氏族长行联奎所绘,具有真实性。该图中长门宗支图居中,二门宗支图居右,三门宗支图居左,分别描述了各自的世系:

长门行惟新生子大和,大和生子九锡,九锡亡故后,取别支世珩为继子,世珩生子有传。

二门行惟善生三子,长为大崑,次为大巍,三为大我。大昆生世缵,世缵无子,取三门世遵之子有修为继子,有修早夭后,世缵取侄孙日昌为继孙,日昌生儿子,长子多泰,次子多寿;惟善次子为大巍,大巍生世法,世法生有條,有條生子日昂;惟善三子为大我,大峩无子,取世法子有條为奉养孙,有條生二子,长为日昱(日昱生二子,长多庆,次多庚),次为日昌(日昌过继给世缵为继孙)。

三门行惟麟生二子,长为大崙,次为大巚。大嵛无子,取有俽为继孙,取内侄世钦为子,世钦生四子,世钦长子为有储(有储生二子,长为日朂,次为日呙),次子为有位(有位已故,生子日旦),三子为有佽,四子为有傲(有傚生子日晑);惟麟次子为大巚,大巚生子世遵,世遵生五子,长子为有偶(有偶生子日曼),次子为有修(有修过继给二门世缵为子,已故),三子为有俽(有俽过继给大崙为继孙),四子为有惨,五子为有任(有任生子日+永)。

基于宗支关系的清晰呈现,《诉讼簿>的内容也得以更加清楚的呈现。对材料进行深入分析,便可将《诉讼簿》归纳为“行日昌控行有偁为弟行有任捐纳贡生所开三代为假冒”案和“行氏族人分家产”案两个部分,以下即为两个案件的审理情况:

“行日昌控行有偶为弟行有任捐纳贡生所开三代为假冒”案:案件的最初是乾隆二十一年四月十一日,行日昌呈文控告族叔行有偁为弟行有任捐纳贡生时冒用了自己的祖上三代。行日昌称自己为大我继孙行有修之继子,而行有偶则辨称虽胞弟行有修过继给二门大我后早夭,但大我后又择胞弟行有任为继孙。后经知县张坊(原材料中并未明确提及知县为张坊,查阅《曲沃县志》时得知乾隆二十一年曲沃知县为张坊)查明,“日昌过继有修多年,有偁假冒三代,图产插继是实”(《诉讼簿》,乾隆二十一年七月初七日,行联奎呈文后批复),而究其原因即为“有俑与有俽、有傪、有任兄弟四人,又有先年已继大斋房世钦之子有储、有位、有做、有傲,则有偁兄弟四人应分之本银不过三四万耳,此有俽奉祀,有任插继搆讼之所由来也”(《诉讼簿》,乾隆二十一年七月初七日,行联奎呈文后批复)。最终审判结果为:“当年大房惟新之长孙九锡是大宗也,没而无后,……仰于公众本银中拨银六万两,着有任继之以承大宗,以息争端”(《诉讼簿》,乾隆二十一年七月初六日,行有傅呈文后批复)。

“行氏族人分产”案:此案为《诉讼簿))的主体部分,行有偁插继案皆源于此,可概括为两部分:

第一部分:根据“约略家产单”(《诉讼簿》,乾隆二十一年七月初五日,行联奎呈文附判分)

约略家产单:典地一百八九十亩;自己地四百余亩;本银五十一二万两。

知县判分:据单开本银五十二万,二三两房各应分二十六万……仰于公众本银中拨银六万两着有任继之,以承大宗,以息争端,余四十六万两,仍照老二三房两股均分,各二十三万两。至三房两门各应得之一十一万五千两……”(《诉讼簿》,乾隆二十一年七月初七日,行联奎呈文后批复),“于大崙房之应分十一万五千中即照两股均分,有储兄弟共分五万七千五百两,有俽分五万七干五百两,以息讼端。至于房屋、家具,亦照两股均分,毋庸再议。其所称地亩亦于公中拨出四十亩,以为大宗祀田,余四百亩仍照两大股均分”(《诉讼簿》,乾隆二十一年七月二十日,当堂审断之审单)。

第二部分:根据清算单判分

上述判分并不能满足行有偁、行有任之诉求,行有偁多次以行有储为异姓继,不应等分家财为由卜.诉,后又发生行有偁派吉荣远赴山东诈财之案,行氏于七月二十八、二十九两日清算房屋、地亩及三十日清算资本得:

地亩、祖业并续置地:五百二十五亩叫分九厘川毫五丝

典当地:二十二亩九分

资本并铺中房屋地基折算共银:五十六万九千有奇(《诉讼簿》,乾隆二十一年八月初三日,行联奎呈文)

由于材料中未附分家清单,我们无法确知最终分家结果。材料中根据清算单判分家产这一阶段中有阄分字号抵应分银的举动,族人之间多次以阄得的字号进行相互补差,在没有清晰的分家清单对照下很难彻底缕清每人具体实分产为何。不过,在杂乱的分产过程中,仍可以得到以下信息:

行有任分得:西分房地中老院一座,记房六间;东分家场院一所,为场基别业,从祠堂拔2千两,自为修造居住;东昌府城南义兴杂货铺;闻喜县城长发当铺;

行有储分得:应分得61674. 81两(《诉讼簿》,乾隆二十一年九月二十三日,行有傅呈文后批复),实际共阄得7处字号;

行有俽分得:山东齐河县义兴当;

行有條分得:夏津当、冠县当、日章号、韩管屯天章当;

行有偁分得:邯郸当。

以上信息为不完全分家清单。虽说分家清单不清晰,但是案件最终的结果却很明晰。案件的最后,行有俩与弟行有俽、行有傪、行有任联名呈文恳求仍旧同居奉养母亲张恭人,但二三老两房还是分家另居;另外,将老长房、老二房、老三房的祖先共聚于一座祠堂内,由三房后人于春秋祭典时共同祭拜。

三、家族捐纳

捐纳制度是明清时期一项重要的政治制度,虽然学界多将之定性为弊政,但其能够从临时性政策发展至定例,前后存在了近五百年,这当中必定有其存在的理由。捐纳制度生命力之顽强,及至当今社会仍可见·斑,其影响久久挥之不去,“点招”等制度即为其变体。

其实,就捐纳制度的本质来说还是“卖官”,而“卖官”的历史则可以追溯至战国时期的《管子》、《五蠹>、《八奸》等书中,并于秦王政四年得以明确记载于史书,之后两汉、魏晋、唐、两宋、元等朝均有明确“卖官”的记载,直到明朝景泰年间,“捐纳”一词才始出现于官方文书中,至此,捐纳制度正式登上历史的舞台,并活跃于明清两朝(此段参考伍跃:《中国的捐纳制度与社会》,江苏人民出版社2013版,第3-11页)。

明朝后期,捐纳仍是临时性政策,意在缓解政府财政的压力;清朝前期仍沿袭明制,虽多次开捐,却视情况而定开停;及至乾隆元年(1736年),乾隆皇帝指出“夫议捐纳者,未尝不出于士子之口。而留生童捐监一款,是士子首以捐资为进身之始矣”(《清高宗实录》卷十一乾隆元年正月丙辰,第9册第352页)。至此,“生童捐监”成为定例被保留下来。之后,此定例伴随着“现行事例”、“暂行事例”,一路走至该制度的消亡。

明清两朝是中国封建时代最后两个王朝,社会发展已经到达一定的高度,封建时代一直强调的“士农工商”阶级观念也已经深入人心。在封建时代,通过科举取士一途获官毕竟难于登天,需要耗费大量的时间、精力,乃至钱财;及至捐纳风气一开,缴纳钱财即可获得任官资格,大量世人便趋之若鹜,稍有家财,便积极投之于捐纳。

行家捐纳有捐官职、捐封典两种。首先,捐纳官职。《诉讼簿》中多次提及“捐纳”,案件源起即因冒用三代捐纳,并且涉案7人中有6人参与捐纳:行有條(候选府同知)、行有偁(候选员外郎)、行有任(贡生)、行有储(候选州同)、行有俽(候选州同)、行日昌(候选知县)。此为乾隆二十一年时6人的捐纳情况,而根据《曲沃县志》所载,此6人捐纳之路并不止于此,下以行有偁、行有储墓志铭所载为例:

《广东肇罗道德堂行君墓志铭》:君姓行氏,讳有偁,字君平,号德堂,世为曲沃望族……循例筮仕,授工部虞衡司员外郎……仕满,升刑部广西司郎中,出知云南武定府……旋授山东沂州府知府……君引例量移,知直隶顺德府……君仍调任沂州……三年,升授河南河陕汝道之任……寻遵例引避,改授粤东惠潮嘉道,调任肇罗道……(《中国地方志集成·山西府县志辑48.乾隆新修曲沃县志/乾隆续修曲沃县志》,凤凰出版社·上海书店·巴蜀书社,第703页)。

《运同仁堂行君墓志铭》:乾隆四十三年十月庚子,长芦都转监运使司青州分司运同,仁堂行君卒于官……君讳有任,字柱廷,号日仁堂,世居曲沃……君兄弟四人,长有俑,历官于东分巡惠潮嘉道;次有俽,候选同知;次有惨,候补知府;君其季也……岁甲午,遵例授职长芦监运使司青州分司运同……(《中国地方志集成·陕西府县志辑48-乾隆新修曲沃县志/乾隆续修曲沃县志》,凤凰出版社·上海书店·巴蜀书社,第704页)。

乾隆二十一年时行有偁仍为候选员外郎,时“年已三十岁”(《诉讼簿》,乾隆二十一年八月初十日,行有僚呈文),而后“殁于乾隆四十六年五月十四日,享年五十有六”(《中国地方志集成·山西府县志辑48.乾隆新修曲沃县志/乾隆续修曲沃县志》,凤凰出版社·上海书店·巴蜀书社,第703页)。如行有偶在乾隆二十二年就开始为官,那他便在宦海浮沉了二十余年,历任5处,“二十余年间,缟带满京华,宦迹半天下”(同上)。

据《诉讼簿》所载:“有偁于上年十月内为伊胞弟有任在京捐纳贡生,换来部照……”(《诉讼簿》,乾隆二十一年四月十一日,行日昌呈文),即有任为乾隆二十年捐纳贡生,乾隆二十一年时身份并未改变:“具呈候选员外郎行有偁,同弟候选州同行有俽、童生行有惨、贡生行有任,为一堂奉母,不忍分居……”(《诉讼簿》,乾隆二十一年九月二十四日,行有偁呈文),及至乾隆甲午年(1774年,乾隆三十九年)才得以“授职长芦监运使司青州分司运同”(《中国地方志集成·陕西府县志辑48.乾隆新修曲沃县志/乾隆续修曲沃县志》,凤凰出版社·上海书店·巴蜀书社,第704页)。从乾隆二十年至乾隆三十九年,行有任共用19年获得了官职,任官仅4年即过世。

如行有偁由捐纳而官至知府,乃至更高层级,是明清大多数世人理想中的光明大道。无疑行有偁是幸运的,能够获得官职,并且为官二十余年。然而由于清朝统治者多次实施捐纳,官场上出现了“冗员”现象,即使有月选、在外候补、在籍候补、花样等不同措施的保障,仍然有大量通过捐纳出身的人很难获得出仕机会,即使是幸运的行有任等候19年得官,却仅得以为官4年,更有甚者终其一生也无法圆他们的“出仕之梦”(伍跃:《中国的捐纳制度与社会》,江苏人民出版社2013版,第173 - 241页)。

除行有偁、行有條、行有任等6人有捐纳行为,《诉讼簿》中有提及的行大巚(例贡)、行世遵(例贡,候选通判)(行大巚、行世遵:《中国地方志集成·陕西府县志辑48.乾隆新修曲沃县志/乾隆续修曲沃县志》,凤凰出版社·上海书店·巴蜀书社,第167-168页,例贡)、行世缵(职同知)(行世缵:《中国地方志集成·陕西府县志辑48.乾隆新修曲沃县志/乾隆续修曲沃县志》,凤凰出版社·上海书店·巴蜀书社,第172页,职监)、行有傲(例贡)、行日昱(候补知县)、行日昂(例贡)(行有傲、行日昱、行日昂:《中国地方志集成·陕西府县志辑48.乾隆新修曲沃县志/乾隆续修曲沃县志》,凤凰出版社·上海书店·巴蜀书社,第539页)均有参与捐纳。

从高祖学孔起,经“惟”字辈、“大”字辈、“世”字辈、“有”字辈,至“日”字辈,共计25人,其中捐纳14人,占总人数的56%,占比之重,实为震撼。

《诉讼簿》中有一份《乾隆八年二月至二十一年八月清单》(《诉讼簿》,乾隆二十一年九月二十五日,行有僚呈文),为行有條持家清单,开列如下:

共收入银一十九万八千九百零一两零五分二厘

平长银九百二十七两零二分五厘

除十八年账错少银五百四十七两七钱八分八厘

净长银三百七十九两二钱三分七厘

计开使用

买地共使银一万七十两

典地共使银一千七百零七两

助军需使银三万零八百三十五两

捐纳共使银九千五百六十三两

捐封典并级共使银二千五百二十九两

修侯马南门外石坡使银五百五十二两

建崖上滚桥使银三千二百二十一两

建修共使银一万五千零三十八两

济饥杂米使银六百六十八两

借贷出并随会共使银一万四千三百八十两

生意入本银一万一千九百八十三两

日用杂事并红白事共使银八万八千五百六十二两二钱九分

以上十二宗共使银十八万九千一百零八两二钱九分

现存银一万零一百七十二两

此清单中助军需、捐纳、捐封典并级共使银42927两,约占十二宗共使银两的22%,可见捐纳制度对行氏家族的影响之深。相信这并不是个例,稍有钱财便举家捐纳的在当时一定大有人在。

其次捐封典。在上文《乾隆八年二月至二十一年八月清单》中有提及“捐封典并级”(《诉讼簿》,乾隆二十一年九月二十五日,行有僚呈文),在《诉讼簿》中也曾多次提及“孺人”,如“先考邑庠生行府君洎先妣董孺人行述”(《诉讼簿》,乾隆二十一年七月二十六日,行联奎呈文后附)、“皇清耆賔瑞吾行公洎配程孺人许孺人合塟墓志铭”(《诉讼簿》,乾隆二十一年七月二十六日,行联奎呈文后附),皆为封赠。《曲沃县志》中行有條的墓志铭对于其所捐封典有详细记载:

《中宪大夫乐山行君墓志铭》(《中国地方志集成-陕西府县志辑48-乾隆新修曲沃县志/乾隆续修曲沃县志》,凤凰出版社·上海书店·巴蜀书社,第702页):……讳有條,字植南,一字乐山。其先闻喜人,高祖学孔,礼部儒官;曾祖惟善,乡饮耆賔,弟季三人友睦,共羹行氏,六世同居,其所坊也。以孙世缵候选同州循例清赠奉政大夫。祖贡生,讳大巍;考庠生,讳世法,并以君职循例请赠中宪大夫。妣周、妣王俱赠恭人……。

行氏一族并非行有條一人捐封典,可考有捐封典者至少有以下几家(见表一)。

行氏家族确实有足够的资本,在本身家族开销外能够拨出大笔钱财进行捐纳、捐封,反映出晋南商人财力的雄厚。

四、家族生意

行氏家族能用大量钱财进行捐纳,背后定然存在赖以支撑的生财之道。早在票号的辉煌时代来临之前,…西的典当业就已经颇具名气。成书于清朝乾隆六十年四月的《晋游日记》中就记载了时人对典当业的印象:“江以南皆徽人,曰徽商;江以北皆晋人,日晋商”、“物价值十者,给二焉。其书券也,金必日淡,珠必日米,裘必H蛀,衣必日破。恶其物,所以贱其值也。金珠三年,衣裘二年不赎,则物非已有矣。赎物加利三分,锱铢必较”(清·李遂、李宏龄,《晋游日记》,山西人民出版社1989年版,第70页)。这有力地证明了清中期之前晋商典当业的兴盛。通读材料,发现行氏家族或多从事典当业,将它定性为典商家族应是可以的。

在《诉讼簿》中判分家产部分,出现了14个店铺(见表二,表格中留白处为《诉讼簿》中未提及且目前尚未考证出来之处)。

由于材料中并没有准确提及每一处店铺的具体位置,只能根据已出现的明显信息进行考证。材料中义兴当在山东济南府齐河县,所属地或为今山东省德州市;天章当在东昌府。博平县韩管屯,所属地或为今山东省茌平县;夏津当或在山东东昌府夏津县,即今山东省德州市夏津县;冠县当或在山东东昌府冠县,即今山东省聊城市冠县;日益当在本庄,即山西曲沃县史店庄,所属地为今山西省侯马市曲沃县史店村;长发当和山聚当均在闻喜县,所属地为今山西省运城市闻喜县;邯郸当或在直隶邯郸,所属为今河北省邯郸市;义兴铺在东昌府城南,所属为今山东省聊城市,具体城南何处不可考;北定铺或在直隶顺德府,即今河北省邢台市任县下辖之北定村;元泰号、口章号、聚一铺仅知在山东;而甄见庄所属何处已不可考,可能是山西曲沃县离家很近的地方,因为只有这样才不必要在诉讼状中具体指明。可见,其家族生意分布在山东、直隶、山西等华北地区。

因为史料的匮乏,目前并不能肯定以上表格中的14家店铺即为行氏家族生意的全部。然而,由表二并结合《诉讼簿》的内容,也可大致知晓行氏一门所从事的行业:典当、杂货及贩茶。

首先,典当生意是行氏家族的重要产业。《诉讼簿》中出现的典当铺即有长发当、天章当、邯郸当、夏津当、冠县当、日益当、山聚当、义兴当8处,另有行当不详者4处。在现有史料佐证的情况下,应基本可以断定典当业为行氏家族主要从事的行业,是行氏家族主要的财富来源。而且,这些当铺获利应比较丰厚。《诉讼簿》中有一份行有偁所支利银的“花单”(《诉讼簿》,乾隆二十一年九月十二日,行有傅呈文附):

二十一年七月支取本年利银花账

邯郸当支银五百两

夏津当支银五百两

韩管屯支银三百两

冠县当支银五百两

以上四项共支取利银一千八百两

其余寄书之处分文未给,山东日章号虽与银五百两,而有僚兄已从常习玉手中劫夺去矣,与伊呈单对勘自清,谨此附

呈

以邯郸当来说,乾隆二十一年,“有偁五月回家,在邯郸带来银五百两,是以日昱七月回家亦在邯郸带来银五百两,如许兆熊回家带公中银五百两,交明日益当,有收账可查”(《诉讼簿》,乾隆二十一年九月二十一日,行联奎呈文),单行有偁、行日昱、许兆熊就从邯郸当支银1500两,其他人还未曾支取。虽然邯郸当本银具体多少暂不得知,但至少有2万,因为行日昌曾称“邯郸伙中亦存昌本银二万有零”(《诉讼簿》,乾隆二十一年九月十四日,行日昌呈文),显然,有这么雄厚的资本作为后盾,邯郸当每年获利确实不少,故而东家支银数目也是不少的。

从这纸花单的内容可知支取利银的方式是“寄书”。书信往来一直是晋商在经营过程中必不可少的交流方式,支撑起整个生意网络。但书信亦有其弊端,即不能辨真伪。花单上指出行有條将山东日章号的来银500两劫夺,实际上就是在书信往来的过程中发生了真伪莫辨的情况:“日章伙计常习玉带本号银五百两亲来交送,照应真假,條乃知其事”。可知此时书信尚未有防伪之说,至于在票号业中发挥重要作用的书信必定也是多次因此类现象而逐渐有所改进的。

其次,关于杂货生意,表二中已经提及,义兴铺和元泰号为杂货生意,其中义兴铺本银有20251两,元泰号本银至少为13213.46两,皆为财力不俗之字号。

在《诉讼簿》中,就元泰号而言,有两个值得被关注的地方:一是“元泰係日昌所继曾祖母马氏钗环首饰应运”,与公中并无干系;二是元泰号“斜係杂货生意,寄居别人杂货行中,罟具皆店主供给”,并无店底什物。

关于第一个关注点,在中国封建传统的观念中,女子只能仰望男子而活,社会地位低于男性,然而此《诉讼簿》中却提及行日昌所继曾祖母马氏,即行大峩之妻,用自己的“体己”远赴山东经营杂货铺。在13213.46两本银中,仅有1513.46两为行氏公中族产,其余11700两皆为马氏私财。可见在山西,人皆可为商,不分男女,女性的财产权在一定程度上是得到尊重的。

关于第二个关注点,所谓杂货生意寄居别人行中,并无店底什物,应指未设独立角面,只是寄居杂货,只需出本,即可运转。此处所寄居的“行”有多种可能性:可能是作为“中介”的牙行;可能是本行的字号“代销”;也有可能是为商人存货、发货服务的行栈。然而,无论是哪种“行”,皆显示出晋商在经营过程中已经具有了相当完备的商业制度。

再次,行氏家族也曾经营过茶叶生意。晋商从事的行业虽然很多,但为人所关注的向来是盐、茶叶、布匹、票号等,而作为茶商,有名的商号有长裕川、长盛川、大昌川、大玉川。在清前期,山西商人多是选择福建武夷山作为茶叶货源地,后由于太平天国运动的影响,又重新选择湖北武昌府的羊楼峒及湖南的羊楼司等地为货源地。有清一代,晋商在茶事一项上付出了无数的艰辛,也收获了丰硕的成果。作为在晋商发展过程中占重要地位的茶叶,行氏家族亦有所尝试。

经营茶事一项在行氏现有(于乾隆二十一年)的字号中并未有所表现,然而《诉讼簿》中不止一次提及曾经经营过茶事:“在雍正年间遭茶事之变,众皆畏缩,而储父一身担当”(《诉讼簿》,乾隆二十一年六月二十七日,行有储呈文),“雍正二年,储父盗窃公财贩卖私茶,事觉后关文指名拿伊,并非家众遴选才能,央其出头。后偁伯父恨伊盗财禳祸,大破家财,逐伊归宗”(《诉讼簿》,乾隆二十一年七月二十日,行有傅呈文)。

由于“茶事之变”的史料缺乏,现在并不能得知全貌,仅能通过只言片语得知行氏在雍正年间确实经营过茶叶生意,随后生意出现问题,在惊动官府后由行世钦出面顶罪,最后通过钱财化解了危机。

著名的长裕川、长盛川、大玉川、大昌川均为祁县商号,故在人们印象中经营茶事多为晋中商人,而这份不太全的资料则非常明显地显示出晋南商人对茶叶经营同样热衷,应当能够稍稍弥补晋南商人在经营茶事一项上的空白。

五、结语

自明朝起便享有盛誉的山西商人,引领了诸多行业的兴盛与发展,在古代中国的历史上留下了浓墨重彩的一笔,这使得经济史领域一直对研究晋商有着浓厚的兴趣。值得注意的是,晋南商人为晋商的发展,为古代中国的经济和金融发展也同样作出了卓越的贡献。通过本文对曲沃行家商人社会生活、经济活动的初步探讨,有助于我们对晋南商人形成一些新的认识。

首先,晋南商人热衷于捐纳。捐纳制度是明清两朝一项重要的财政政策,在儒家思想统治了近两千年的封建社会后期,为更好地追逐商业利润,或为了更好保护自己的财富,商人仍在积极地追逐士人身份,这项政策的出现正使得处于社会末等的商人有了改变自身身份的机会。曲沃行氏族人行有俑、行有任、行日昌便是通过捐纳获得官职,成功立足于上层社会。学术界此前的研究重点人多在晋商的商业活动上,认为山西人皆以经商为荣(殷俊玲,《晋商与晋中社会》,人民出版社2006年版,第46-66页),然而《诉讼簿》的内容则提醒了人们,山西商人从未停止过对士人身份的追逐。

其次,晋南商人有其独立的生意类型与商业足迹。以行氏家族为代表的晋南商人选择了典当和杂货为家族生意,应是在当地具有普遍性的;而行氏家族将生意设于山西、山东及河北甚至其他地方,在当地应当也有着普遍性。典当、杂货生意以及异地设号的普遍定然会促生出相应的商业制度。

当然因为史料的稀少,学术界对晋南商人的研究还不够深入,还值得继续关注;也期待学术界、收藏界关注晋南商人纸质文献、文物的收集,以使我们对晋商的认识更加全面。