用于封建科举考试作弊的“夹带”

何婷婷

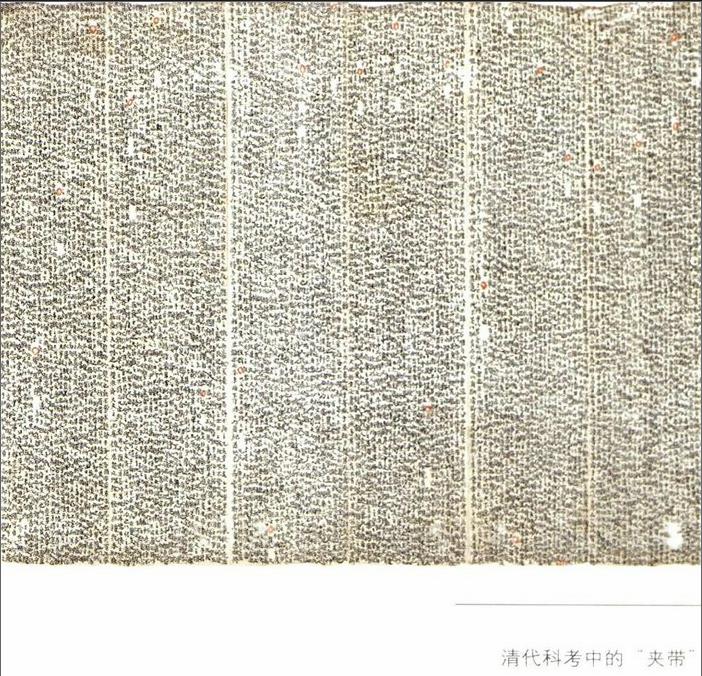

在2000年的“百年文物征集”活动中,我馆征集到一批用于封建科举考试作弊的“夹带”。“夹带”是封建科举制度下的读书人为博取功名,将事先备好的以四书五经文句为题目的文章或其他文字资料,用蝇头小楷书之并私自带入考场以备抄袭之物。中国封建王朝的科举取士制度有一千多年的历史,它是当时学子进入仕途的唯一途径。封建学子为获取功名,不惜机关算尽,甘冒严酷惩罚乃至杀头之罪,而弄虚作假。“夹带”即是封建时代的学子们为应付科举考试而常用的作弊方法之历史实物资料,是封建科举制度黑暗和科场腐败的生动的时代见证。由于它的不光彩的身份,往往出了考场便被毁掉,能流传至今的实属难得。

这批“夹带”征集于洛阳市所属的新安县,年代为清代中晚期,数量庞大,经统计有187份之多,其中一张20×27厘米大小的宣纸上竟密密麻麻地挤了一万余字,内容包括“狂而不直”、“子所雅言”等20篇引自四书的问句所做的文章,其字小于蝇头,俗称蝇头录,历经数百年而字迹犹清晰可辨。这批“夹带”的内容多是科举考试的四书五经以及模拟文章和考试要注意的事项及必备的物品。如有一张11×1.5厘米的“夹带”上这样写道:“字题要诀,如题系抑的口吻要必须多为扬,自醒扬之,至则抑之,自口口做虽字题要诀,作此急宜留心。”此段话的大意是做文章的要诀,遇到“抑”类型的试题,要配合此字做文章,而且叮嘱自己“急宜留心”。而且除了“夹带”外,还有其在县学童生时的试卷。其中可分为几种尺寸类型,第一种是较大的,尺寸为62×46.8厘米,共计三份,可对折,对折后尺寸为31×23.4厘米,其中两份上有用红笔断句现象;第二种尺寸为31.5×23厘米,其次为20x5厘米,然后是20x2.5厘米、11Xl.5厘米,其中最后的类型数量最多,占到了绝大部分。其中一份试卷系当时县学所用的正规格式,纸质为宣纸,骑缝处盖有官府印章,印章用满汉两种文字刻“新安县印”,内容为商贾与国家之间关系的论述,文章上有老师用红纸别签批语,“别出新意成一家”。这份试卷说明该名童生即是这批“夹带”的持有者,可能是有意为之。这份试卷的首页即姓名页缺失,所以不得其名。这也符合常理,因为使用“夹带”是不光彩的行为,如果被发现了受到的处罚极为严厉,一般用后即马上销毁,以免留下证据,“夹带”传世不多也正是这个原因。

有趣的是,这份试卷的右上角还用毛笔书写了一段话:“墨盒、卷纸布、铜圈、笔、墨、砚、水瓶、文科小本、义、大褂、帽、手巾、布巾、草纸、烟袋、烛、诗经文章、大笼、馍、钱、宋人经义。”显然这名童生是即将上考场的,他所进行的考试应该是科举考试的乡试。乡试是明、清时在各省省城和京城举行的科举考试,照例每三年举行一次,逢子午卯酉年为正科,遇皇家有喜庆之事加科称为恩科,由皇帝钦命正副主考官主持,凡获秀才身份的府、州、县学生员、监生、贡生均可参加。考试通常安排在八月举行,因此叫“秋试”。按四书五经、策问和诗赋分三场进行考试,每场考三天。举人一词,在元代以前,是指各地举荐进京参加会试的秀才;到明代,成了乡试合格秀才的专称。乡试第一名称解元,读书人成了举人才有资格进入更高层次的会试。开考前,每名考生获分配贡院内一间独立考屋,称为“号合”。开考时,考生提着考篮进入贡院,篮内放各种用品,经检查后对号入座。然后贡院大门关上,三天考期完结前不得离开,吃、喝、睡都得在号合内。试卷上的这段文字是提醒自己考试所带的用品。清代的乡试应在当时的河南府开封,从新安县到开封是有一段路途的,那时交通不发达,除了马车一类的,基本上是靠走路,故带好必需品是很重要的。这些物品可以分成几类:一类是复习用的书籍材料,因为路上及考试前仍要加紧复习,主要是“文科小本、义、诗经文章……、宋人经义”。而考试文具类则是“墨盒、卷纸布、铜圈、笔、墨、砚”,其中卷纸布是用来包裹学习所用的纸张,以免受雨淋潮湿;墨盒是盛放研磨用的墨块的;铜圈是写字时掌握字体大小比例及排列顺序整齐的;墨砚是研磨所用的砚石,一般是石质的,份量较重。还有一类是在路上及考试期间的生活用品,如“水瓶、草纸、大褂、帽、手巾、布巾、烟袋、烛、大笼、馍、钱”。水瓶是路途及考试止渴所用,应该是瓷器类;大褂相当于外套,防寒所用;“烟袋”说明该考生抽烟;“烛”即蜡烛,晚上照明所用;“大笼”是盛放物品的旅行袋,出门在外,琐碎东西可一并装入,便于旅行;“手巾、布巾”,一是平时便携擦拭汗水,一是洗漱所用。

由上述可见科举时代考生的艰辛和不易,在中国封建社会,科举考试是选仕的唯一途径,在中国历来“官本位”的思想根深蒂固,所以科举考试显得尤为重要和必要。一些考生为了达到目的,不惜一切代价,以至产生了包括“夹带”在内的考试舞弊现象,这是被体制所挟持而产生的一种奇怪现象。

中国科举制度肇始于隋朝。文帝废九品中正制,改由诸州岁贡三人。至炀帝乃置进士等科。唐代科目多至五十余,故日科举。其后宋承唐“帖括”试士,明清则用八股试士,亦沿科举之称。至光绪三十一年明令废止。科举考试成了封建学子步入仕途的唯一途径。既然明清时代是以“八股”试士的,故当时学子或为改变命运,或为飞黄腾达而博取功名,不惜拼命般地死背硬记与应试有关的制艺,特别是以四书五经为内容的八股文章,以希冀中式而得第。八股者,讲究起承转合,前后共分四个段落。每大段都有两段相比偶的文字,合共八股,故名。因其只按固定要求,通过变换字句的方式,来阐发经典中所谓的至理名言的死板程式,故成为封建统治者用来扼杀人才、束缚人们思想的工具。

学子为达科举得第于金榜题名之目的,不少人不惜弄虚作假或徇私舞弊。其作弊手段和方法不外如下几种:贿赂考官,以获取好的成绩;请人代考,弄虚作假;“夹带”资料入闱,以供抄袭等。贿买考官而得功名者有罹杀头之危险;代考与“夹带”应试作弊者,不但美梦落空,尚要被严惩,轻则枷拷示众三月,重则流放充军而备受劳役之苦。历朝历代对科举考试皆制订有科场《条例》,对犯禁之行为严惩不贷。唐代的科举考场设有兵卫,以防作弊;宋代考场设在贡院进行。考试允带之物品,都要经过细密的检查。考生不得高声喧哗或擅自离开考场或传话,只能在绝对互相隔闭的“号舍”里答卷,然而不免仍有“夹带”应考资料混入考场者。明清二代的科举考场保安措施更加严格,清代朝廷颁有《钦定科场条例》,规定士子入考场,“皆穿拆缝衣服,单层鞋袜”,“士子考具,卷袋不许装里,砚台不许过厚,笔管镂空,水注用瓷,木炭只许长二寸,烛台用锡,只许单盘,柱必空心通底,糕饼饽饽各要切”,诸如此类,不一而足。考生的身体及应试所需之物品在被逐一细查之后,方准入闱考试答题。俗云:上有政策,下有对策。缘科举考试关乎命运、前途,故历代科举考试都有冒不韪而不惜犯禁者,是以历代封建王朝科举考试之“夹带”作弊之风屡禁而不能止。

至于作弊手段之中有“夹带”一种,犹需着重说明。“夹带”从字面讲,其义项有三:一是作动词用,有“挟藏”之义。再是有“夹杂”之义。第三是作物名词用,专指封建科举考试中私自带入考场而用于作弊的“应试资料”,诸如有关经义、诗赋、策论和明清之八股范文以及其他文字资料等。明汤显祖《牡丹亭·榜下》:“则这秀才“夹带”一篇海贼文字,倒中得快。”

“夹带”之制作,通常要有专门的书写工具。一般毛笔和用墨是绝对无法胜任的。其所用毛笔要以相对比较硬且富有弹性的鼠尾毫或狼毫以特殊工艺制作而成。此种毛笔最适合书写微小字迹。其墨汁也必须是特制的油性墨方可。缘寻常之墨水溶性很强,写在绵纸、丝绢之上易于渗开而“走墨”,很难将字画写得细微。故一般须使用当时印刷制板的油性墨,将应试之资料以蝇头小字书写,做成单页或装订成册的手抄本“夹带”。

赵宋以降之各朝代,随着印刷术的不断精进,出现了被称为“巾箱本”或“袖珍本”的微型书籍。无论“手抄本”或“巾箱本”,其共同特点是体积极小,同面积甚小的单张“夹带”一样亦可作为“夹带”,挟藏至考生身体的发髻、袖头、鞋垫内,或直接书写在衣襟、坎肩之暗处;或夹杂于法定准携带之考试具,如考篮、墨盒、烛台诸物之间,而混进考场。如兰州发现清代应试的“巾箱本”之“夹带”《四书备旨》字迹细密,大小状直如现代的火柴盒一般。

考巾箱书本的由来,最早见于唐虞世南《北堂书抄·王母巾箱》条引《汉武内传》云:“帝见王母巾箱中有一小卷书。盛于紫巾之囊。”可知汉代巾箱之名业已有之。“巾箱本”是由于书型特小可置于古代人装头巾的箧中,便于携带而得名。晋葛洪《西京杂记·葛洪序》:“后洪家遭火,书箱都尽。此两卷在洪巾箱中,常以自随,故得犹在。”《南史》载:“衡阳王(萧)钧,手自细书写《五经》,都为一卷,置巾箱中,以备遗忘。日:‘于检阅既易,且一更手写,则永不忘。则以上二例是指在有刻本之前的手写本之“巾箱本”。南宋戴植《鼠璞·巾箱本》:“今之刊印之册,谓之巾箱本……今巾箱刻本无所不备。嘉定间,从学官杨璘之奏,焚毁小板,近又盛行。第为挟书(此指怀藏之书)非备巾箱之藏也。”然而不论手抄或刻印的巾箱本袖珍之书,作为“夹带”之用者,与“以备遗忘”之“巾箱本”用处大不相同,不是收藏在巾箱里“常以自随”的小型书,而是用来考试作弊。封建科举时代的明清二朝,这种微型“巾箱本”公然盛行。明吴炳《西园记传奇·悻想》:“场前多有私卖蝇头录的,买他一本带去抄写便是。”此处所说的“蝇头录”即指作为“夹带”用的“巾箱本”。清严有禧《漱华随笔·夹带怀挟》:“临场特派大臣监视,果搜出怀挟“夹带”数十人。”北宋欧阳修《欧阳文忠公集·约举人怀挟文字劄子》亦云:“窃闻近年举人公然怀挟文字,皆是小字细书,抄节甚备。”可见封建科举时代的“夹带”之弊,历朝皆然,根本无法杜绝。

“夹带”是历史的产物,不管是各个单页的“夹带”或者装订成册,然能流传至今者,为数已寥寥无几。这次民俗博物馆征集的这批“夹带”,基本上都录有制举经义应试文章,大都出自四书五经,重要之处咸以红圈明示之,以便临场照抄无误。这些“夹带”绵纸薄如蝉翼,以蝇头小楷进行书写,字体人流、端正秀丽,那几张可对折的“夹带”行款茂密且极其整齐。约略计之,每张当有万字有奇。

“夹带”虽然是封建时代科举考试作弊之物,然能存世至今,无疑是封建科举制度黑暗与腐败的见证,同时,也真实地记录了当时读书人为生存而挣扎的艰辛与无奈。作为实物资料,它具有一定的文史价值;作为文物,它成为博物馆展示陈列工作中的一个重要组成部分。随着收藏门类的不断拓宽,人们可以从五花八门的以丝绢、衣物或“巾箱本”为载体的“夹带”中,得以窥见一部翰林墨海的封建科举史。