馆藏契约中所见的清中晚期孀妇再醮、改适问题初探

张雪萍

宋元以降,封建统治者出于特定的目的对妇女再嫁持一种不理解和不接受的态度。在清中晚期,国力疲惫,民生凋敝,孀妇再醮现象在中上层阶层中不多见,而在民间属常见。孀妇再嫁多数情况下均牵扯到孀妇的前夫、新夫以及娘家等三个不同的家庭,易引发纠纷,嫁与不嫁,对多数孀妇都是两难。总体而言,明清时期从朝廷到民间对孀妇再醮、改适报以一定的同情,以尊重孀妇本人的意愿为尚,如若亲族迫使女性再醮,则属于违法行为。

近年来,我馆不断加强对民间契约文物的征集力度,在已征集到的这批契约中有一批反映社会底层妇女再嫁的契约。本文所依据的材料虽只有五份契约,但是其所涉及到的再婚妇女都是社会底层人员,对这些契约的研究,结合诸多相关文献、论文,从实际的案例中分析清代社会底层孀妇的再醮、改适细节情况,一定程度上有助于我们研究清代中晚期妇女的社会生存状况。

一、契约概况描述

五份契约材质均为无装饰且纸质粗糙的白纸,均有折叠痕迹,推测应当是签订后折叠置于某处收藏。现依据契约内所涉及的当事人姓氏予以命名。

契约中除卫门王氏、刘董氏两份,其他三份的字迹生疏,一定程度上说明主婚人、证明人、媒人等的文化程度有限。从契约中提及的新夫姓名,具有乡土气息:“十五闷”“李恳娃”“俞福口”等等。而契约的签订时间从落款来看,有两张同治年间,两张光绪年间,另…张字迹缺失,推测为同治年间(最后几笔,与“治”字相吻合)。

内容:

刘董氏契约(图一)

立:主婚人劉董氏因遭棰荒,變賣产物,终难逃命夫主刘愈刚口口外逃生,迄今年余,藐无音信,风言被水冲去,生死存亡未有实信。刘董氏同一幼女,现幾饿毙爰同亲族,妥口既无子息产业,又无昭穆相当之人承祧酌口改通于王五闷足下为妻,夫口兄刘愈荣面受财礼银二十两整。倘托天佑,前夫刘愈刚得命回家以为另娶之费各相情愿,立婚约为证。

幼女珍珠王刘两家择配来往,勿得相阻

亲族、媒妁同在

光绪五年五月二十六日立

译文:刘董氏因为遭遇大灾,即使将家中财物变卖也难以缓解此次灾情。她丈夫刘愈刚外出逃生迄今已有一年多,杳无音信,都传言被大水冲走,至于其是死是活并没有确切消息。刘董氏和一小女几乎要饿死了。我们是同一亲族,(刘董氏名下)既没有子嗣产业,也没有(和刘愈刚)辈分相同的人继承奉祀祖先的宗庙。现依据实际情况改嫁为王五闷的妻子,刘董氏丈夫的哥哥刘愈荣当面收受财礼钱20两。倘若(刘愈刚)承蒙上天佑护(得以回乡),(20两)作为刘愈刚再娶的费用。(当事人)两厢情愿,特立此婚约为证。

(刘董氏)小女儿珍珠可以选择在王刘两家之间选择来住,两家不得阻止。

亲族、媒人同在。

光绪五年五月二十六日签订

郭门左氏契约(图二)

立主婚文□□人郭璜因为堂弟郭如病故,遗妻无□□□,郭门左氏年卅九岁,情愿于刘异足下为妻,同谋口合财礼钱一十五千文。左姓郭姓两家争端一面有郭璜成当不于刘姓相干,并无□说两家情愿,恐□难凭,故立婚约存证。

谋人吴世杰+

周相敖+

口十年十月廿六日立主婚人郭璜+

刘世芬+

同人

堂叔郭登仁+

代书人郭炳忠

译文:郭璜因为堂弟郭如病故,遗留下妻子没有(子嗣?)。郭左氏今年三十九岁,心甘情愿嫁与刘晟为妻,与中介商定财礼钱1500文。左姓、郭姓两家如有争端自有郭璜承当,与刘姓无关。没有异说,两家都认可,但是害怕空口无凭,特立此婚约存证。

某某年十月二十六日签订,主婚人郭璜(签押)

中介入吴世杰(签押)周相敖(签押)

同人刘世芬(签押)堂叔郭登仁(签押)

代写人郭炳忠(签押)

卫门王氏契约(图三)

立主婚人衛门余氏,因三子鳌□亡故,家业淡□,儿妻难以守节。无奈将王氏改嫁与李恳娃足下为妻。大媒说和财礼银三十七两整,当日交清。

□有一女随母带于李门。恐悔无凭立婚书为证。

媒人李成丰

李庆泰

卫金购

乡约李三成

代笔卫智长

同治十二年八月十七日 立

译文:卫门余氏因为三子鳌某去世,家业惨淡经营,儿媳妇难以守节,在此情况下只得儿媳王氏改嫁与李恳娃为妻子。通过媒人商定财礼钱37两整,当日交割完毕。

王氏另有一女也跟随母亲带到李家。恐双方反悔特此签订婚书作为存证。

媒人李成丰、李庆泰、卫金购

乡约李三成

代笔人卫智长

同治十二年八月十七日签订

李门郭氏契约(图四)

立写婚约人自卖本身。,李门郭氏丈夫李七桂亡故,家贫无度,同中人言明价银壹十四两整,今情愿更嫁与福□为妻,恐口无凭,立约为证。

仝(通同)中人李映雪

李法荣

代笔人李心子

光绪元年十月初一日 立婚约

译文:签订婚约的人自己将自己出卖。李郭氏丈夫李七圭去世,家里极端贫穷,与中介人商定卖身钱十四两整,并青愿改嫁与某福为妻,恐空口无凭,特立此婚约为证。

中人李映雪

李法荣

代笔人李心子

光绪元年十月初一日 立婚约

兰门荣氏契约(图五)

立憑(同凭)字人兰玉合请因予母,因予出外久不还蒙,遗妻荣氏常云度用饥饿难忍,予母无奈予岳母商议明白,令荣氏另行改嫁,与别人毫无干涉。其先不甚切悉,今已查问明确,,予妻另嫁委系予母因无度用,主使另嫁暂救蚁命;本家兰善才弟兄杳不知情,此系实情。恐口难愿,故□永□□□字□为照。

同治七年九月(此中行不识)

兰庭旺

吕羲胜

同人

兰庭羲

兰庭盛

译文:签订凭证的人兰玉合请因予母。因为我外出时间太久没回家,留在家里的妻子荣氏经常说家里困难,饥饿难忍。家母无奈之下只得同我岳母商量,让荣氏另行改嫁,与其他人毫无关系。最先开始(情况)不是十分熟悉,如今已经查问明白。我妻子另行改嫁确实是因为母亲由于缺乏必要的(生活物资),主使(荣氏)再嫁以便存活下去。我本家兰善才兄弟本不知情,这是真实情况。害怕空口无凭,因此特立此婚约为证。

同治七年九月

亲族兰亭旺

吕羲胜

兰庭羲

兰庭盛

从内容看五份契约可归为三类:一类是孀妇再嫁,即孀妇再嫁至夫家(外母或自主);一类是夫主久不还家,存亡不知,另行改适(外母或夫兄弟主婚);第三类情况比较少见,改嫁之后前夫回返故里,在既成事实的情况下同意改嫁。前两种情况的改嫁在前人研究已多有涉及,唯第三类情况不见以往学者的研究,应是此种情况较少出现的缘故。

二、契约解读:孀妇再醮、改适原因与礼仪

人类历史上出现的婚姻形态大体上分为三类:政治婚姻、经济婚姻和爱情婚姻。从馆藏契约来看明清时期民问女性的再婚缘由绝大多数与经济利益相关,大部分是由于女性迫于生活压力无奈再婚的。除经济因素外,社会因素以及国家救助体系的不健全等也是造成孀妇再婚的动因之一。

1、自然灾害导致家庭离散,难以生存

“到董氏因遭極荒,變賣产物,终难逃命。”该契约定于光绪五年。光绪年间的旱灾和瘟疫导致华北各处灾民遍布。山东各处“饥黎鬻妻卖子流离死亡者多,其苦不堪言状”(1876年12月11日《申报》),河南“全省报灾者八十七个州县,饥民五六百万”(刑部左侍郎袁保恒),山西“掘观音白泥以充饥”(1877年6月30日《申报》)。

刘董氏所说的“造极荒”,丈夫“外逃生”,女_儿“儿饿毙”正是这场大灾荒惨痛局面的缩影。这种情况下改嫁别适,实有灾年苦衷。且同治年间,陕西发生“同治之乱”,黄河决口一次,永定河多次泛滥,天灾人祸共同作用造成人口锐减,家贫者无以为继,发生大量的妇女再嫁也就可以理解了。

2、夫家贫困,无以度日

经济问题在妇女再醮原因中居首位,契约中所提及的“度用饥饿难忍”“家贫无度”“家业淡□”等无不表明这一点。“闾阎刺草之家,因贫饿改节者十之八九”(同治《清上海县志·卷24 .烈女》)。

契约中的卫门王氏、李门郭氏、兰门荣氏所述度用艰难,不是个案,是多数底层贫民孀妇的日常写照。

3、社会原因

除经济原因之外,社会原因也是妇女再醮的重要原因。一方面是未婚适龄女性资源空前匮乏,男女比例扩大导致全社会的成年男子对成年女性的需求极大;另一方面,汉族社会的传统和习惯,生个儿子传宗接代延续香火,几乎是每一个男子一生之中的第一目标。古代中国人对男性后代的需要已经脱离了人的生育的自然本能和人伦伦理意识,上升到一种文化行为和宗教行为,甚至是政治行为,这些因素一定程度上也为孀妇再嫁提供了一个重要的原因方面。

同时,国家救助体制的缺失和不健全也是导致孀妇再嫁大量出现的一个重要原因,这表现在一方面旌表制度起不到救济困难的作用;另一方面地方上提供资助条件严格。清代继承并发挥了明代的旌表制度。有清一代从朝廷到地方,到家族都采取了必要的经济措施用以资助孀居妇女。但是在馆藏契约中我们并未发现国家救助体系应当发挥的作用,很多贫苦孀妇也无缘得知,况且种种附带要求未必能够满足,仍面临着生存危机,孀妇为维持生计而不得已选择再嫁。社会原因在一定程度上导致了孀居妇女再嫁行为的出现。

总之,清代中期,经济因素并不是导致妇女改嫁行为的唯一原因。就本质而言,这些所谓的“越轨”行为实际上包含着妇女自身的诉求,“从一而终”并没有成为部分中下层妇女的基本价值取向,至少与官府和理学家们的期望还存在较大的距离。这不仅反映了民间文化与主流文化之间的错位,也映射了现实生活中妇女自身的诉求和主观能动性。

4、再醮改适礼仪

从馆藏的五份契约中我们可以得出这样的结论:孀妇再嫁时一般涉及到以下几类人物:再嫁孀妇、媒妁、主婚人、同人(证明人)或中介商人。

主婚人有外母(卫门王氏之婆婆余氏、兰门荣氏之婆婆)、夫兄(刘董氏夫兄刘愈荣)、夫堂兄(郭门左氏夫堂兄郭璜),自主(李门郭氏),符合《清律》中“妇女再婚,夫家主婚”的规定。

此外,值得注意的是这批再婚契约中媒妁之人仅有三份契约提及,兰门荣氏同意再醮,没说与谁再婚,没有媒人,李门郭氏自主再醮,也没有媒人。

同人(证人),有夫家同姓者,也有母家同姓者,也有的包括外姓人士。

前夫:再嫁中与前夫家族关系的处理较为慎重,确认与前夫家族的纠纷不与新夫干涉。“左姓郭姓两家争端一面有郭璜成当不于刘姓相干”,告知前夫家族改嫁原因,避免争端“本家兰善才弟兄杳不知情,此系实情”,如果久不还家的丈夫回来,礼金可供另娶“倘托天佑,前夫刘愈刚得命回家以为另娶之费”。即便如此,在礼法概念坚固的人心中,这仍旧是不义的行为。

子女:五份契约中,再嫁女人均无子嗣。清代有子的孀妇,在儿稍大之时可靠儿供养,缓解家庭压力,对儿子有所期望的,只要还能自力,一般也不愿改嫁,否则儿子长大后,与继父相处不易。契约中的刘董氏、卫门王氏各有一女,刘董氏之女应该有年,特别提到她的婚嫁问题“幼女珍珠王刘两家择配来往,勿得相阻”。王氏之女随母带入新家,“口有一女随母带于李门”。

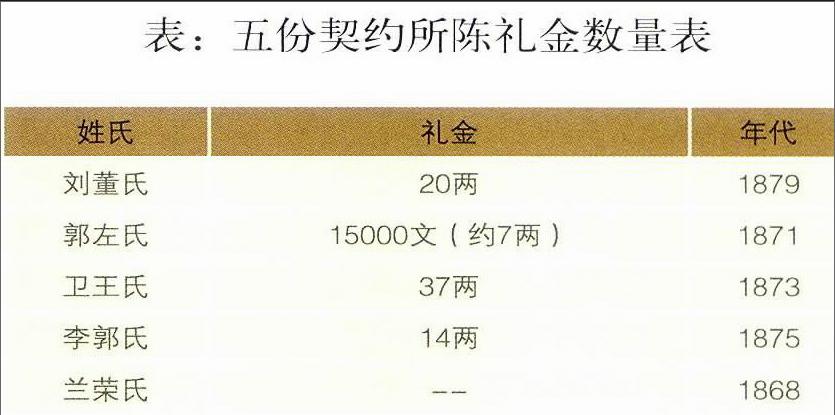

5、礼金数量范畴

契约签订年代跨度不大(1868-1879年),但礼金数量差距较大。根据曾国藩《备陈民间疾苦疏》(1852年1月)“东南产米之区,大率石米买钱三千,自古迄今,不甚悬远。昔日两银换钱一千,则石米得银三两。今日两银换钱二千,则石米仅得银一两五钱。昔日卖米三斗,输一亩之课而有余;今日卖米六斗,输一亩之课而不足。”

表:五份契约所陈礼金数量表

孀妇再醮之后,应返还原夫家的礼金,嫁妆也归原夫家所有。刘董氏的礼金写明供原夫另娶所用。从契约来看,妇女再婚时礼金应是双方商定,有所参照,一旦确定数目并形成契约之后便具有法律效应,双方都不应反悔。

三、封建社会晚期儒家伦理贞节观的重新解读

封建传统贞节观下,守节与再嫁,两种情形并行不悖。封建社会发展至明清阶段已达到巅峰期,中央权力高度集中,意识形态控制达到前所未有的高度。儒家伦理道德观念深入人心,贞节观念对传统妇女的束缚也达到了前所未有的强度,从中央政府到地方政府以及家族内部都采取了较为积极的措施来强化传统贞节观,限制孀妇再嫁,强化意识形态控制,旌表制度就是中央集权下意识形态控制在对妇女意识控制的具体表现。

但随着社会经济的发展,封建社会末期资本主义的萌芽,市民意识的觉醒,传统伦理道德观念也受到了冲击。

在一些文学作品中也能看出此时期妇女地位的提高,如冯梦龙《警世通言》,凌漾初《拍案惊奇》以及《金瓶梅》中潘金莲的再嫁,都一定程度上反映了妇女自我意识的觉醒及新兴市民阶层对旧式贞节观的否定态度。同时明清士大夫也出现了一股强烈的怀疑、不满甚而指斥贞节的思潮。归有光在其著名的《贞女论》中认为“女子未嫁而守节、殉死是严重的悖礼不当行为,女未嫁应从父,不应从未婚之夫,未成妇,则不系于夫也,男方若有变故,女子也就理所当然地可以再嫁,且室女守贞,终身不适,是乖阴阳之气,而伤天地之和也”。

明清时期,一方面封建理学的妇女贞节观甚嚣尘上,贞节意识深入人心。“饿死事小,失节事大”之言则村农市儿皆耳熟焉。另一方面,也出现了反对传统礼教的新思潮,尤其是明清时期商品经济的高度发展造就了妇女解放的社会氛围,广大妇女已逐渐突破了封建礼教的禁锢,在一定程度上争取了个性自由。而清代中期数量众多的中下层丧偶妇女的再婚,预示了新的符合人性的性道德即将升起,新的时代精神正在诞生。

四、结语

孀妇再嫁问题在各朝均有体现,但在宋代以后随着程朱理学的官方正统思想的确立,中央集权下意识形态的控制日趋强烈。贞节观念空前强化,庶几升腾为一种狂热的宗教理想,俨然成了天经地义、至高无上的女子世界的绝对道德准则。而在这种情形下,孀妇再嫁就成为一个看上去“进退两难”的问题。但是官方档案材料和民间契约材料无不表明,清代中晚期之后大量的孀居妇女再嫁现象的出现,其原因是多方面的,经济与社会、政治等因素共同造成了孀居妇女再嫁的社会事实,尤以经济因素最为重要,形成了一方面朝廷对于女性贞节观的要求达到了历史的高峰,另一方面社会底层却是从现实出发,同情并支持孀妇再嫁的社会现象。

女子再嫁问题是随着婚姻制度的改革而形成的。通过探讨历史上女子再嫁的风俗,可以窥见中国古代女性生活的状况和社会地位的升沉兴衰,有助于我们深入探讨中国社会文化深层结构的底蕴及其递变规律,对我们今天建设社会主义和谐社会也不无裨益。通过对馆藏契约的分析,我们可以得出这样的认识:

清代中后期之后,孀居妇女再嫁在社会中下层家庭中是普遍存在的。这些家庭结构男子(丈夫)是家庭主要甚至是唯一的劳动力,一旦病故,家庭生活很难延续下去。出于生计的考虑,一部分孀居妇女被推上了再婚之路。

孀居妇女再婚较为容易实现。从契约中可以看出,契约双方经协商后再给予一定的经济补偿之后就可以再婚;甚至是有些再婚妇女还拥有一定的再婚自主权。

孀居妇女再嫁是一个极其复杂的社会问题,涉及社会生活方方面面,个体命运折射出世道人心和伦理道德的动向,也反映出儒家的重新阐释和应时代而解读的必要性。孀居妇女的转换对个人而言决定了自身命运,对国家社会而言需要从伦理和律令层面予以回应。民众中,贞节观容易演变为偏执的硬性规定,导致对生命和人性的蔑视,令人痛惜。把朴素的道德观念与人情中宽容…面的升华凝练为大众所接受的伦理价值观念,才能够扭转种种极端心态和行为,融入儒家“仁爱”的核心内涵。

正因为如此,我们可以看到一方面从宋代开始至清朝中期,烈女孀妇的数量呈急速上升趋势;另一方面民问孀妇再嫁资料显示亦较为普遍,民间也存在着一股要求妇女再嫁的强大压力。但无论是守节还是再嫁,孀妇都承受着生存和伦理的巨大压力以及封建礼教对妇女带来的残酷迫害。封建社会下妇女地位低下,妇女权利无从伸张。封建传统贞节观念的强化存在以及孀妇再嫁现象的普遍存在,这两种看似完全背离和不相容的道德观念及行为,却相得益彰的存在于社会的夹缝中,预示着传统“存天理.火人欲”的儒家封建正统思想的崩溃和受压迫受压抑的人的觉醒和人性光辉的复兴。