视窗山水

罗青

中国山水墨彩画,始于三国隋唐,成熟于唐末五代,是反映时代思想精神及美学品味发展的最佳温度计,发展至今,大约经历过三大转变。

五代至北宋初期,是中国山水画史上第一个艺术风格爆发期。此一时期,山水画在构图上,由模拟纪实式的通景,转化入宾主分明的造景;在主题上,则由历史、掌故、叙事,转向兴怀、寓意、抒情;在技巧上,以水墨表现为主,以钩彩敷色为辅。“外师造化,中得心源”的美学原则,在画家纷纷创造自家独特的商标皴法及画法下,得到充分的实践。

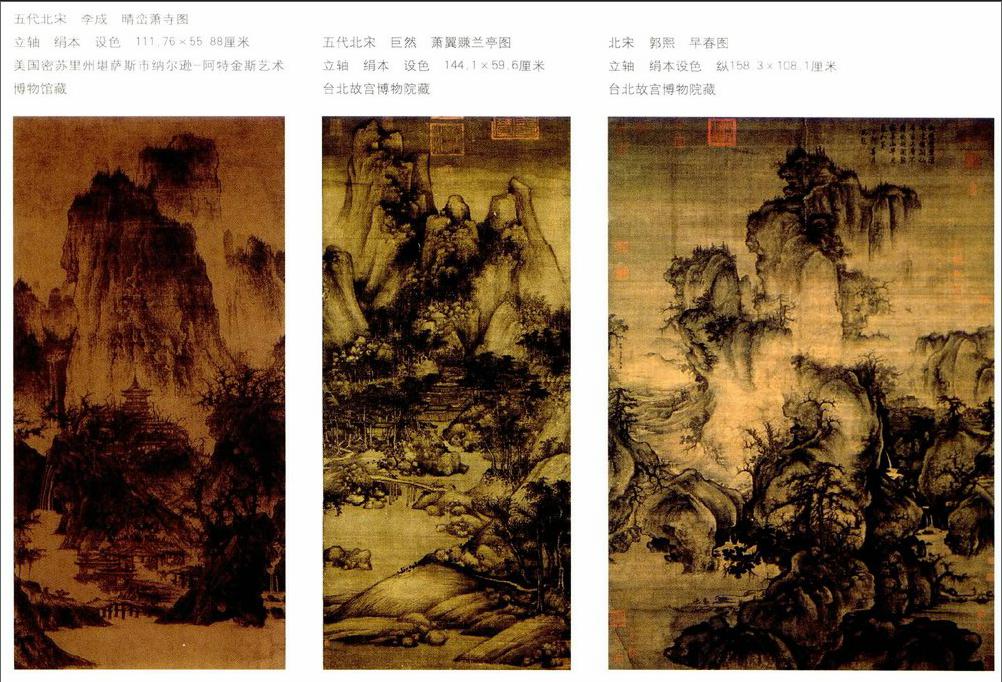

例如李成(919-967?)的《读碑窠石图》《晴峦萧寺图》《茂林远岫图》,董源(920?-990?)的《溪岸图》《寒林重汀图》《夏景山口待渡图》和《潇湘图》与赵斡(930?-1000?)的《行江初雪图》,各有各的招牌画法,一望即知,画中的人物活动频繁,时有重要人物出现,穿插在生动的山水草木之间,形成一种介于掌故、叙事与抒情之间的山水画。

稍后, 巨然(935?-1000?) 的《萧翼赚兰亭图》、《层岩丛树图》和《秋山问道图》、《溪山兰若图》,范宽(950?-1032?)的《溪山行旅图))、《雪景寒林图》,郭熙(10007-1087?)的“早春图》《窠石平远图》《树色平远图》《幽谷图》,除了各有各的招牌画法外,画中的人物,多半为无名小卒,活动不多,有时根本不见人物,只靠亭台楼阁、小桥舟楫点缀于山水画中,暗示人物的存在,全画以山水草木为主,走上了寓意、抒情的道路。

像《萧翼赚兰亭图》这样有名的历史故事画,在巨然的笔下,居然完全不见刻划个性鲜明的主角之间所产生的戏剧性关系,只有点缀式的概念人物,在山水屋宇溪桥间,低调出场,人物之间的联系,简单又松散,与画中山石树木连环紧凑的造型笔墨关系相比,实在不可同日而语。由此可见墨彩山水画中,叙事故实告退,兴怀之风渐起,抒情方滋,寓意流行。

北宋中后期的山水画,大体上反映了宋儒“格物致知”的思想,把唐张璪的“外师造化,中得心源”,进一步深化为:于外,超越师法自然之形,详细探究自然之理,是为“格物”;于内,超越外在客观的感受,进入内在主观的抒发,是为“致知”。沈括在《梦溪笔谈》中更进一步指出,画家甚至可以“造理入神”;苏轼主张“江山如画”,最能反映此一艺术应该独立造化之上的美学趋势。

南宋承继北宋,在山水画的“诗画相发”上多所探究,以边角式或巴洛克式的构图,发挥“以局部暗示整体,以有限象征无限”的诗歌特质,让图像记号系统的制作与创造,向文字记号系统的制作与创造倾斜,同时也间接反映了南宋偏安江南的政治现实。

元代墨彩山水画,因“九儒、十丐”的社会等级区分,及缜密文网的牢笼,令文人儒士们的压抑积郁在山水画中勃发而出,画家藉用“书法线条”的复杂运用,得到直抒胸中逸气的出口,既可借外物之形而“格物致感”,也可弃外物之形而“造理致感”。元人山水画,在构图上综合南北两宋,或极简之,或极繁之,或用“堆推法”中庸之;在笔墨运用上,一反成法,主张“先从淡墨起,可改可救,渐用浓墨者为上”,导致“即兴补订对照修改式”的山水画兴起,使绘画创作进一步向诗歌文章创作靠拢,开启了影响深远的“文人画”传统,反映了时代的苦闷、危机与希望。

明代墨彩山水画,在综合宋人丘壑与元人笔墨的原则下,一方面以导游或旅游纪念品式的《游名山记》(都穆1458 1525)、((西湖游览志》(1547)、<方氏墨谱》(1588)、<西湖游览志》(1547)、<程氏墨苑》(1606)、《三才图绘》(1607)、《海内奇观》(1610)、<天下名山胜概记》(1631)、《天下名山图》(1633)反映了物质发达、旅游兴盛的社会现象;一方面也以奇幻变形山水,反映了王守仁“心学”的浪漫主张,以及求奇求怪的美学风气。到了明末清初,因为阳明心学大盛,黄山旅游及绘画随之兴起,西洋画也在此时传人,促成了画史上第二个艺术风格爆发期的出现,正好实时反映了上述两种需求的迫切。

清朝康乾嘉道时期,朴学大盛,考证之风兴起,墨彩山水绘画,多半在“古意”中讨生活,不断地与古代艺术大师从事充满文化历史感的对话,成了许多画家一致的创作目标。旅游描绘黄山奇峰的高潮不再,题材形式求奇求怪之狂飙不再,反而是花鸟画有重大突破与发展,在“扬州八怪”的笔下,清奇瑰怪之作再现。

清末战祸不断,1840年中英鸦片战争之后,西潮东渐,革命军兴,科技发达,墨彩山水画不得不面对工业时代产生巨变。中国墨彩画史上第三次艺术风格爆发期在此一阶段应运而生,一直发展至今,已有一百七十多年的历史,以爆发在1940年左右的二次世界大战为分水岭,可分为“战前世代”与“战后世代”。

战前世代画家,面对民族主义、民族国家与工业社会的兴起,革命活动四处爆发,反传统成为时尚,追求民丰与厉行极权激烈对抗,结构丰义思考模式风行,艺文现代主义当道,“为艺术而艺术”的美学思想成为主流。

在时代快速变迁之下,有些画家以传统墨彩山水画为基础,引进西洋水彩素描写生、东洋胶彩素描写生,形成画派,是为一变。

有些画家,受西洋现代主义、抽象画派的启发,同时也受到东洋画“朦胧体”的影响,在墨彩山水画中,发展出一种泼墨泼彩流动式的山水,或实验出一种朦胧漂浮纵横不定的战乱山水,是为二变。

还有些画家,深入墨彩山水的“古意”观念,与传统展开不断的“对话”,承先启后,或以乱柴积墨积彩之法,创造深入山心的暗夜山水,墨色陈厚,光华灿烂;或以“童年经验”与“古意”结合,开发出新文学式的浪漫山水,是为三变。

有些画家则回归“外师造化,中得心源”的传统,以切割式或细点式的造型与笔法,或浓彩、或重墨,与亲历的山水经验对话,经营出有如造山运动的进行式山水,是为四变。

更有画家,直接使用西洋画法,创造西洋式的作品,在西方艺术传统中,或继承,或变奏,或更新,同时以中国艺术元素为点缀,是为五变。

战后世代的画家,熬过东西冷战的兴废,经历并参与广告消费社会的快速崛起,面对后工业社会及多元化、全球化社会的来到,见证后结构主义、解构主义、后现代主义先后茁壮盛行,全球化及地球村的概念迅速展开,体认环境及大气污染加剧,感受地球暖化及数字化互联网到处蔓延。在这样的成长及发展背景下,画家们在思考方式、美学认知及创作方向上,都有前所未有的体验。

战后世代画家的普遍特质如下:在艺术主张上,大家普遍皆能超越“为艺术而艺术”及“为社会而艺术”的对立;对“历史的终结”与“艺术史的终结”的说法,亦有基本的认识;对多元化商品社会运作方式的利弊,开始有了一定程度的了解;对不同文化之间的深层交流与对话,渐有进一步探讨的兴趣与初步的准备;对全球互联网的强大功能与无穷潜力,更是有深刻的体认与展望;对科技发展及全球化所带来的诸多恶果,也有惊心的自觉与相当的警惕。

在这样的基础上,墨彩山水画的发展,无可避免的,要诚恳面对、反映并处理上述诸多“当代”问题,画家在美学态度上,在创作思考模式上,都必须提出新的策略与方法,让理论与创作相辅相成,完成战后世代的基本艺术工作目标。

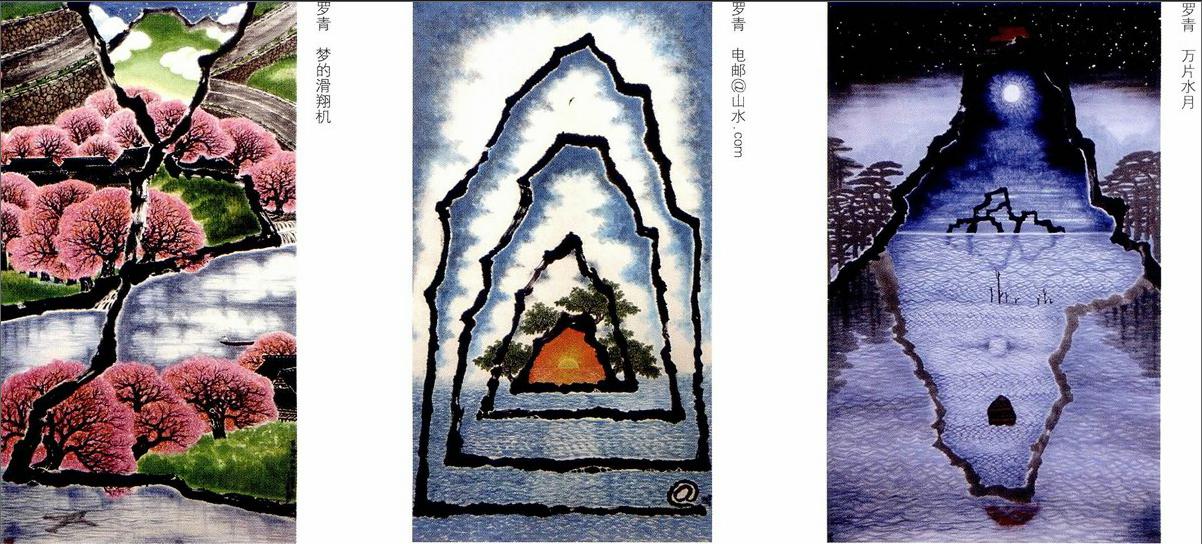

以我个人而言,面对当代社会及艺术的诸多问题,在美学上,我所采取的态度是“兴之美学”的再出发;在创作思考模式上,我所使用的是绘画“主题/补充评论”式的记号学方法。绘画“主题/补充评论”的理论,源自于晚近中国语言学研究,认为中国语文是一种“主题/评论”式语文,其句法在“主题”确定以后,可以不断地对此一“主题”做各式各样的评论,而评论之间的关系,可以是“赋”(叙事/描形),可以是“比”(比喻),可以是“兴”,主从次序一目了然,完全无须标点符号,上下文脉意义井然。

不过“主题/评论”的语文句法中之“叙事”与“比喻”,到了绘画中,就必须转变为以“兴之美学”为主的“主题/补充评论”图像句法,也就是意象平行并列法。一旦画中的“主题图像”确定,其他图像必须以补充并列的方式,随“主题图像”并列展开,而“主题图像”与“补充评论图像”在全画完成的过程中,关系并不“固定”,往往在其他图像加入并列之时,“主”“补”之间的关系可以互换,形成复杂的“兴之对照”,不同时代的不同观者,可以不断地有不同的体悟。不过无论“主题图像”与“补充评论图像”,都必须倚靠“笔墨”或“书法”来完成绘制。如此一来,书写、文字、图像,三者合而为一,可以同时传达“言外之意”与“画外之意”。

这也就是说.画家可以运用“笔墨/书法/文字/图像”,让“主题图像/文字”与“补充评论/文字”,呈现各式各样的“兴”之并列与对比,传达“言外之意”与“画外之意”。这样的表现方式,如与互联网上的多重“窗口”功能相对话,便能产生一种新型式的墨彩山水画。

“视窗山水”可以同时并列,与现实山水相关画面之正面、侧面、空照面、解剖面、宏观面、微观面、时间面、理性面、非理性面、超现实面、科学面、神话面、政治面、农业面、工业面、后工业面、文化面、古画面、现代画面等等无穷的面相,可以结合传统芥子园式的绘画语言、当代创新的绘画语言,以及各种国际通用的电子符号,使之相互平行对照、对比、反衬或补充,完成“言外之意”与“画外之意”。

如此一来,中国自1930年代现代主义运动以来,画家如何融合传统与现代、如何反映当代文化社会现象的棘手问题,便找到了一条切实可行的大道。在“视窗山水”中,画家在发明使用“新创绘画语言”的同时,可以选择性地保留“传统绘画语言”作为有效又有力的对照参照物,不必全盘抛弃。而绘画上创造性的“承先启后”问题,也迎刃而解。就像新文学家一样,必须努力学习古典文学传统,而所得之精华,自然融入当代社会与写作之中,完全无须使用外文写作。

上述“传统绘画语言”是指“彩陶文样”“敦煌重彩壁画”“南北宗皴法画法”“民间艺术”等,是与传统对话的必要条件;而“新创绘画语言”则是我所造的“钢铁皴法”“窗口分隔法”“柏油路系列”“棕榈树系列”“印泥设色法”“金箔洒贴法”等,可以机动地与各种“外来绘画语言”对话。这两种绘画语言,在“兴之美学”的引领下,相辅相成又相互对照,深刻反映了自鸦片战争以来,文化中国如何从农业社会向工业社会过渡,又如何向后工业社会迈进,并探讨了其间所遇到的各种问题。

由于互联网与手机通讯的发达,人类所有的食、衣、住、行经验,都可以通过实时画面的复制,无远弗界地传播,使各种相关又不相关、不相关又相关的高清彩色画面,在计算机及手机中拥挤重迭成一堆,等待有意义的排比对照与解读。“视窗山水”创作,正好可以反映此一时代特征,把中国传统墨彩画面、现代墨彩画面、当代现实情境画面,藉由书法笔墨的书写、扩散与连接,统合起来,成为艺术整体,从上述各种与当代问题有关的角度,抒发个人,反映时代。

—— 墨彩描金瓷艺作品