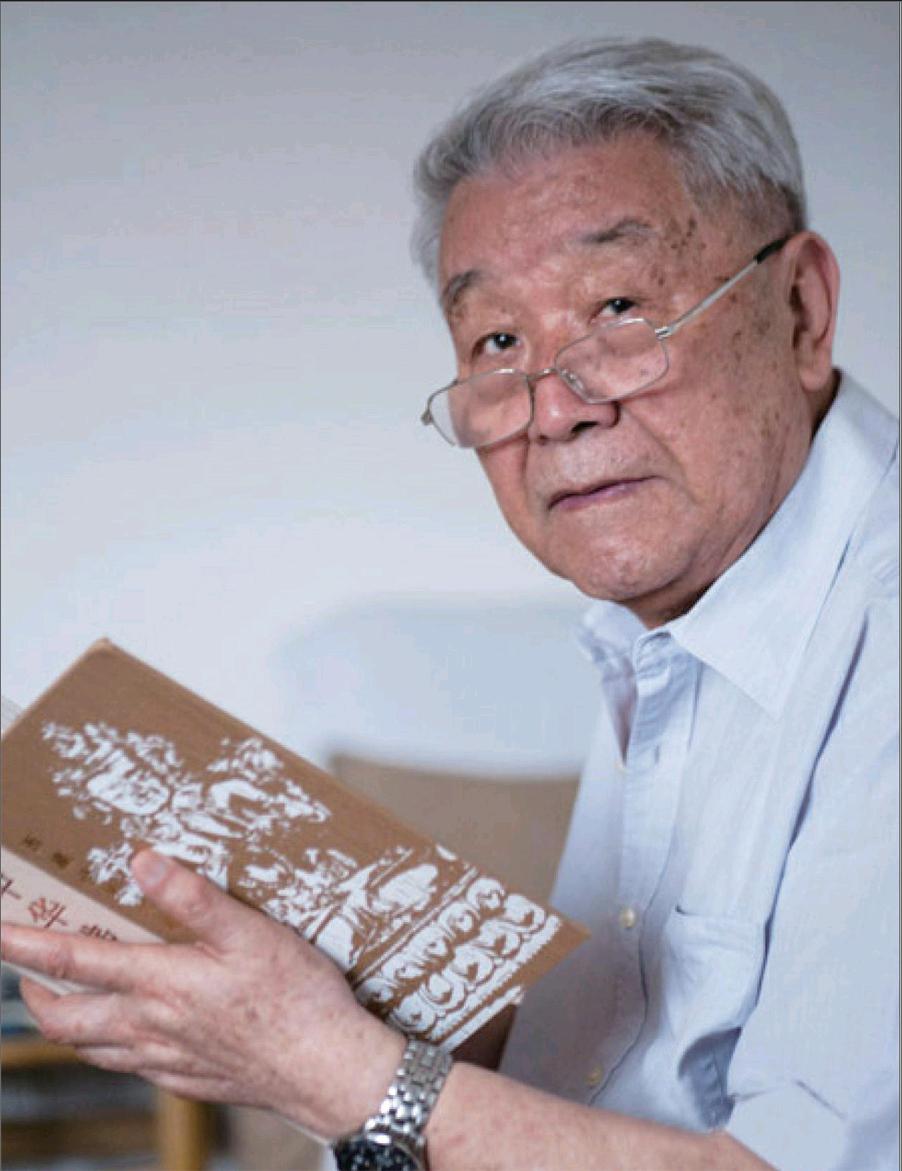

王尧:让中国藏学走向世界

杜林杰

他是“文革”后最早活跃于国际藏学舞台的中国人,在国际藏学和中国藏学之间搭建了沟通的桥梁;他的西藏古代史研究引入了古藏文文献,从而开辟了吐蕃历史研究的新时期。

他一生浸淫藏学,是我国著名藏学家、民族史学家、国务院参事。如今斯人已去,留下14部丛书工具书、27部专著、近200篇论文照耀后学。

2015年12月17日18时,著名藏学家王尧在北京去世,享年87岁。李克强、张高丽等党和国家领导人敬送挽联;十一世班禅额尔德尼·确吉杰布发来唁电悼念;学界友人和弟子纷纷表达怀念之情。

二十世纪中国藏学最耀眼的一颗星星陨落了。

五十五年前,王尧只身北上,奉命到刚刚组建的中央民族学院(后更名为中央民族大学)学习藏文。从这一刻起,他的生命便与西藏联结在一起,密不可分。

北上西进 结缘藏学

1951年,在“中国藏学之父”于道泉的建议下,中央从各个高校抽调人才,组织开展藏文的训练。正在国立中央大学(南京大学)中文系读书的王尧奉调北上,到中央民族大学跟随于道泉学习藏文。

刚到中央民族大学的王尧,为“中央人民政府和西藏地方政府关于和平解放西藏的十七条协议”的达成兴奋不已;对西藏政府代表的穿着打扮和全然不同的语言充满好奇。但他胸中依然茫然无绪,因为他对于西藏的仅有认识是小学教材中的“西藏地方”,知道那里有达赖和班禅,前藏是达赖,后藏是班禅,达赖亲印度,班禅亲汉。

王尧满怀报效祖国的热情,投身到藏文的学习中。在《我与藏学》一文中,王尧写道:“想到祖国的需要、西藏的需要,我们急于想早日学会藏语,早日承担起祖国交给自己的任务。”而在离开南京大学前,校长潘菽也语重心长地嘱咐他:“要参加到保卫国防、解放西藏的伟大斗争中去,是十分光荣的任务,是与抗美援朝同样光荣的。”

可是,当年仅13岁的十世班禅额尔德尼·确吉坚赞到中央民院做报告时,藏汉语言交流的困难,却让王尧如坐针毡—五分钟的演讲,翻译用了半个小时才诠释清楚。

王尧暗下决心,一定要学好藏文。

王尧的学习是从“嘎、卡,噶、阿”的拼读开始。先学口语,再习藏文,这是他的导师于道泉的观点。

于道泉是中国现代藏学的开山祖师,精通藏、蒙、满、英、法、德、匈、土耳其和世界语等多种语言,他广博的语言知识和宽容谦和的态度令王尧十分钦佩。从入校之初的谆谆教导到后来的耳提面命,于道泉的学术理念对王尧影响至深。

于道泉深知环境对于语言学习的深刻影响,他将藏语班的教学地点开设在班禅办事处后院,这里是北京藏语环境最好的地方,有机会跟藏族官员接触,向他们学习语言。

为了让学生在更好的语言环境下学习藏语,1952年,于道泉设法联系了四川康定贡嘎寺,让王尧等有机会到贡嘎寺学习、生活一年,而王尧也遇到了他学术生涯的第二位导师—贡嘎活佛。

贡噶活佛的慈祥和蔼很快打消了王尧初上雪山的惶恐和不安,他面带微笑地用温热的大手摸摸王尧的头说:“啊!你姓王,藏名就叫旺杰—旺堆杰伯。”说着还口中喃喃有词,念了几句咒语给他,送上祝福。

“旺杰”这个名字陪伴了王尧一生。多年后,想起贡嘎寺的生活,王尧依然萦怀。他用“非常快活”四个字来总结这段日子,“活佛高僧给我们上课;课下与僧人交流,交朋友。在不知不觉中,我们不仅学会了语言,而且了解了这种语言后的文化、习俗、宗教信仰等深层次的文化内涵。”

这一年,贡嘎活佛为他们讲授藏族经典《萨迦格言》。古典藏文作品让王尧如痴如醉,他便在随堂听讲之余,把它译成汉文,在《人民日报》上连载了两个多月,后结集出版。

中国人民解放军第18军进藏时,受到广大农奴群众的热烈欢迎。王尧也利用现有的藏语知识做了一些简单的群众宣传工作。他当时对于道泉先生的教导感同深受,即只有学好藏文,才能在藏族地区开展工作,把中央的政策、毛主席的关怀带到藏区去。

崭露头角 善开先河

1954年第一届全国人民代表大会开幕时,贡噶活佛担任藏文翻译处顾问,王尧作为学徒随侍左右,跟随贡噶活佛参与讨论包括《宪法》在内的五部大法的翻译事务,解决语词审定、决定译名、确立标准、选择方言等一系列问题。达赖喇嘛和班禅额尔德尼也在此时来京参会并在内地考察,返京时正值藏历新年。1955年2月23日,藏历木羊年正月初一,王尧亲历了毛泽东和达赖喇嘛、班禅额尔德尼在一起共度藏历新年的历史场景。

1956年,王尧在《中国语文》杂志发表了第一篇论文《藏语的声调》,通过引征例证明确了声调是书面语(也就是古代藏语)演变的结果。从此,这位聪慧的青年藏学家开始崭露头角。这篇论文受到著名语言学家王力的重视,在《汉语史稿》中加以征引,使王尧倍受鼓励。

除了于道泉和贡噶活佛,还有一位西藏活佛对王尧的学术生涯影响至巨,那就是西藏著名的东噶·洛桑赤列活佛。东噶是西藏东部林芝扎西曲林寺(东噶寺)第八世活佛,曾在西藏若干大寺庙和上密院学习,获得西藏最高佛学学位“格西拉让巴”,先后担任过中央民族学院及西藏大学教授、西藏社会科学院名誉院长,出版过《论西藏政教合一制度》《藏学大辞典》《西藏目录学》等,在国内外藏学界享有极高声誉。

1960年,中央民族大学开设藏文研究班,其中有东噶活佛讲授的历史著作《西藏王臣史》。王尧作为助教随堂作一些翻译和辅导工作,受益匪浅。他说,“这本书是藏族古代历史经典,语言精美,我曾多次自学,都没有坚持下去。东噶上师的讲解,让我走上了古藏文研究的道路。”

东噶活佛与王尧一起共事十余年,又几次一道出国参加国际会议,对王尧的学术生涯影响深远。他评价东噶“是西藏最为通达的大师级权威”。

藏学文献丰富,在我国各种文字的史料中,藏文资料的数量仅次于汉文。王尧利用自己的语言优势,尤其是古藏文优势,究其一生,致力于挖掘这个丰富的文化宝库。

敦煌发现的《吐蕃历史文书》,用编年的形式记载了吐蕃王朝历年大事,是研究吐蕃历史最重要的文献之一。于道泉当年在法国多次要求复印这些重要的文献,均未成功,但从海外带回巴考等人合著的《敦煌本吐蕃历史文书》。

早在上世纪60年代,于道泉便将此书赠予王尧,并勉励他:“加油吧,中国人。”无法看到敦煌原卷,王尧只好将《敦煌本吐蕃历史文书》中藏文拉丁转写还原为藏文,再逐字逐句揣摩,至此方开中国藏学界研究敦煌古藏文写卷之先河。

“文革”开始后,王尧遭受了批斗。1969年,他被下放到湖北潜江“五七”干校劳动改造。环境虽然恶劣,王尧的研究工作并没有停下。为了躲避“革命派”的举报、监视,王尧把《敦煌本吐蕃历史文书》的藏文原文抄写在小学生练习本上,收于衣袋,在农事、炊事劳动之余,随时翻阅、琢磨,而又不露声色。然而再怎么谨小慎微,“革命派”无孔不入,王尧藏着掖着的东西数次被发现,他也因此被斥“贼心不死”。后来王尧回忆:“三年之内,虽然屡遭摧残、打击,心力交瘁,但奇迹般地居然把全书译出,私心窃喜,以为没有白来‘干校一趟。”

1972年,于道泉和王尧受命翻译一个藏文文件得以回京。回来后,他和于道泉两人每天骑着自行车到北京图书馆查资料,在尘封已久的一大堆进口书刊中搜寻、掸土,乐此不疲。他们从《东洋史文献目录》中找出藏学研究相关的书籍,编写了近十年的研究目录。

此时,国外的藏学研究已经有了很大进展。王尧很着急,中国藏学失去了“文革”十年的大好光阴,“我们还没有跟上”。

1979年,在藏文教师王青山的推荐下,青海民族学院教材科把王尧抄在练习本上的《敦煌本吐蕃历史文书》藏文和汉文译文排印成册,供同行参考。1980年,该书经过修改、加注、考证之后,由北京民族出版社正式公开出版。初版3000册很快售罄,至今仍以平妥圆融、风雅宜人享誉士林。

筚路蓝缕 以启山林

1981年8月,53岁的王尧首次应邀到维也纳参加“第二届纪念乔玛国际藏学研讨会”。这是中国人以中华人民共和国公民和学人的身份第一次参加西方世界组织的藏学会议。

“我们与西方世界隔绝已久,平常只听到一些不友好的消息和对立的报道,不知道在会议上会遇到什么情况,一切是那么难以捉摸。”在漆黑的夜空中离开祖国西行时,王尧的心中忐忑不安。

他为研讨会准备了两篇论文,一篇《藏语mig(目)古读考》,论证现代藏语口语与文字间的距离,是中国学者实地调查的成果;另一篇《宋少帝赵显遗事》,从史料中挖掘出了宋代小皇帝赵显被蒙古人俘虏后,在萨迦寺出家、翻译藏文经典的故事,至今为人所称道。

两篇论文固然让与会的国际藏学家们眼前一亮,然而更令他们震惊的是王尧这个人。王尧发言前用藏语致辞三分钟,台下一阵骚动。人们交头接耳议论着,“He is speaking Tibetan!(他在说藏语!)”外国藏学界在当时很少有人能讲藏语口语的,王尧给了他们太大的惊喜。

在国外藏学家眼里,中国人对藏学不重视、水平低,汉族藏学家都不会说藏语。王尧在国际上第一次亮相,颠覆了国外藏学家对中国藏学的认知。王尧也由此与李方桂、张琨、邦隆活佛、噶尔美、乌瑞等国际藏学界人士相识,为中国藏学接触世界赢得了第一批朋友。

如果说,王尧在“第二届纪念乔玛国际藏学研讨会”的亮相令国际藏学界惊奇,那么,1982年在美国哥伦比亚大学参加“第三届国际藏学会议”的经历,则让王尧感到震动,并且深刻认识到中国藏学亟须交流的情况。

为这次会议,王尧准备了一篇关于西藏现代戏剧的论文,介绍上海戏剧学院藏语班排演莎翁名剧《罗密欧与朱丽叶》的盛况。该剧在拉萨上演后非常受欢迎。王尧在会上说,这部戏剧能用藏语翻译得这么好,“充分表明了藏语其实是很丰富的,现代藏语可以表达世界上任何的文学名著!”

在发表这篇论文之后,有的外国人十分赞同,有的则认为西藏的传统文化已经丢失,中国政府在摧毁西藏文化。王尧一方面觉得这种看法十分可笑、可气,同时也深深感到,中国藏学界的对外宣传工作跟不上,外界根本不了解真正的西藏是什么样。

在美期间,还有一件事令王尧感到震惊和气愤。他到新泽西参观西藏博物馆,遇到一位年轻的外国人。对方问,“你觉得这个博物馆怎么样?”答曰很好。外国人随即质问,“你不觉得惭愧吗?”并紧接着来了一句藏语脏话。

王尧说:“奇怪了,我们有什么惭愧的呢,西藏的事情是中国人自己的事情,外界不了解真实情况,西藏发生了什么?改变了什么?人民生活的怎样?总是一味地批评,十分荒谬,不断地编造故事,令人可笑。”

既然已经深刻地意识到中国藏学欠缺交流,回国后,王尧便和同事着手创办《国外藏学研究译文集》,将国外的藏学研究论文译介到中国。

当时适逢国内在搞“反精神污染”,刚办了两期试刊,就有人向学校领导反映情况,几乎把王尧的出刊计划扼杀在襁褓中。好在“青山遮不住,毕竟东流去”,几经周折,试刊两期,《国外藏学研究译文集》终于面世,至今已出20辑,对沟通中外、交流学术起了重要作用。

1983年,王尧受法国藏学家石泰安邀请访问巴黎。在石泰安的安排下,王尧多次到巴黎国家图书馆东方手稿部,阅读敦煌写卷文书,尤其是反复阅读《敦煌本吐蕃历史文书》,一一核对卷号材料。“目验手批,逐字对读,发现我们初版所根据拉丁文转写,有若干阙漏、伪误和脱失,均将其一一订正。”

王尧还前往伦敦,读到了托马斯教授的《关于西域的敦煌藏文文献》四卷本和瓦累布散编写的《斯坦因搜集的敦煌藏文写卷目录》这些珍贵的资料,借阅了黎吉生和查尔斯·贝尔等前殖民政府官员在西藏写的若干报告的手稿。

回国后,王尧写了一篇《最近十年国外学者对敦煌藏文写卷研究的述评》,发表在了《中华文史论丛》上,首开国人眼界。藏学家沈卫荣说:“真正把西方关于藏学的学术成果介绍进我国,并掀起藏学热,我认为是王尧教授。王先生最主要的贡献是在国际藏学和中国藏学之间搭建了沟通的桥。”

上世纪80年代,是王尧学术人生中最丰收的十年。除了多次应邀参加国际藏学学术会议,结交众多学界朋友,王尧一生最重要的三部学术著作《敦煌本吐蕃历史文书》《吐蕃金石录》和《吐蕃简牍综录》都先后于这十年间问世。之前,王尧主要从语言和文学的角度来了解、研究和介绍西藏,从80年代初开始,他转入对敦煌古藏文文献和西藏历史的研究,从而开辟了吐蕃历史研究的新时期。

1985年,在慕尼黑召开的国际藏学会议上,王尧终于不再是惟一一位与会的中国代表,东嘎·格桑赤列活佛与他并肩出席,并成了会上的明星,每天开完大会,还要举办小型“接谈会”,解答国际友人们的问题。到了1998年,印第安纳大学举办的第八届国际藏学会议上,中国代表足足有28位。

滋育英华 遗泽深厚

在王尧看来,得天下英才而育之,乃是人生最大的快意。在他的亲炙下,一批批的晚学后辈消除了事业选择的疑虑,坚定了投身于藏学研究和西藏文教事业的志愿。终于锻造出一支汉藏兼通、学风鲜明的藏学劲旅,成为中外藏学研究舞台上一支引人注目的力量。其中不少学者已是当今西藏历史、佛教、艺术等领域的翘楚掌门。

陈庆英是改革开放后王尧指导的第一个古藏文专业的研究生。他原本报的是藏语文学方向,后来却转向了王尧的研究方向“敦煌古藏文专业”。陈庆英至今记得王尧给他上课的情景:“他就教我一个学生,连教室都没有,在他家里上课。先生的口才非常好,有时候几个词,就能讲一上午。”

王尧还有一个特别厉害的本领,至今为人称道,就是能把不是他的学生变成他的编外学生,成为中国藏学界的佳话。

中国人民大学教授沈卫荣就是如此。他本在南京大学学习蒙古史,历史典籍中,很多是用藏文书写的,为了更深入地研究,1984年,沈卫荣北上,求教于王尧。一年后,沈卫荣深觉藏学博大精深,便把自己的研究方向转到了藏学,终成一代藏学研究的大家。

“是王尧先生引我登堂入室,如果没有他,我不会研究藏学。我去德国波恩大学攻读博士,主要研究藏学,也是王尧先生推荐的,那些珍贵的藏学史料,也只有在王尧先生家中才能见到。”沈卫荣回忆道。

在藏学界,王尧的大量藏书堪称国家瑰宝。几十年来,这些书籍伴随着王尧先生从事着藏学研究。

王尧爱书,却更愿意成全读书人,不独占书山。这几年,他将自己的大量藏书,尤其是珍贵的外文藏学文献,捐于中央民族大学、中国人民大学、复旦大学等众多高校和科研院所,其中包括各个版本的全套大藏经。王尧说,这个资料不能在我家里睡觉,要发挥更广泛的作用,让更多的学者和后学能借助这些资料。

见证历史 结交班禅

王尧早年专治藏族文学,曾以翻译《萨迦格言》等藏文文学作品、研究藏族戏曲而蜚声学界;中年则专治藏文历史文献,通过对最古老的藏文历史文书的收集、整理、翻译和研究,为吐蕃历史研究打开了一个全新的世界;到了晚年,王尧以出世的精神,做入世的文章,擅用文学的笔法,将藏传佛教之甚深密意、藏族历史之错综复杂、藏文文学作品之优美奇特,形象生动地传递给读者。

王尧十进藏区,六入拉萨,被称为最懂西藏的汉人。凡是与他有所交往的人,无不为他淹通今古的学识所折服。藏族友人亲切地在他的藏名“旺杰”之前冠以“通司”(译者)二字,以此表达对他诚挚的赞许和尊敬。

在参与西藏工作中,王尧更是与十世班禅结下不解之缘。他多次担当十世班禅晋见毛泽东的现场翻译;在编写《中国大百科全书》宗教卷“历辈班禅大师”和“当代班禅大师”两个词条时,王尧又多次与十世班禅接触。十世班禅也曾邀请王尧的父母家眷到其佛邸一起用餐,这是藏族中尤其是活佛喇嘛中的最高礼仪。

1989年,国家决定在扎什伦布寺修建五至九世班禅合葬灵塔。本来,十世班禅邀请王尧同行进藏,但他当时因有出国任务不能前往,谁知,这竟成了两人的永别。

多年后,十一世班禅延续起这份情谊,曾不止一次与王尧见面、晤谈。听闻王尧病逝,十一世班禅发来唁电:“我与王尧先生有两世因缘,祈祷先生早登极乐。”