乡村旅游发展对旅游地社会文化影响研究

牛自成,张宏梅(.宣城职业技术学院旅游商贸系,安徽宣城4000;.安徽师范大学国土资源与旅游学院,安徽芜湖4000)

乡村旅游发展对旅游地社会文化影响研究

牛自成1,张宏梅2

(1.宣城职业技术学院旅游商贸系,安徽宣城242000;2.安徽师范大学国土资源与旅游学院,安徽芜湖241000)

摘要:乡村旅游发展在促进乡村地区经济发展、增加农村居民收入的同时,对乡村旅游地所产生的负面影响也日渐明显。如何扬利避害,提升乡村旅游的正面效应,从而加快乡村社区全面发展,是当前面临的重要任务。当前乡村旅游发展对旅游地社会文化所产生的影响,既有外在介入因素的,也有目的地内在因素的,由此,必须多角度地制定调控措施,实现旅游地经济发展与社会文化发展的协调统一。

关键词:乡村旅游发展;社会文化;影响;措施;协调发展

张宏梅(1969-),女,安徽肥东县人,安徽师范大学教授。

近年来,乡村旅游备受青睐,发展迅猛,但随之而来的负面效应也不容忽视。其中较为凸显的一个问题就是乡村旅游发展对旅游地社会文化的消极影响日益严重,已成为乡村旅游可持续发展道路上的障碍。因此,对乡村旅游地社会文化的保护与发展是当前理论界探讨的热点。

一、研究意义

作为当前专项旅游一个新的、重要的发展方向,乡村旅游在积极带动农村社区发展的同时,也产生了一些消极影响。旅游地社会文化影响研究从消极现象入手,归纳总结影响旅游地社会文化发展的诸多因素,分析其作用原理,并以此为基础,探寻对策,即如何对旅游地实施有效管理,做到扬长避短,使乡村旅游真正成为推动农村经济、文化全面健康发展的新型产业。

二、基本概念的界定

(一)乡村旅游

本文所指的乡村旅游是指以广大农村地区为依托开展相关旅游活动,充分利用农村地区特有的自然环境和人文环境,立足农村地区田园景观、生产经营形态、民俗文化风情、农耕文化、古村落等资源,为广大城市游客提供观光、休闲、体验、健身、娱乐、购物、度假等相关活动,并获取一定经济利益的活动[1]。

(二)旅游的社会文化影响

旅游影响隶属于旅游学研究的范畴,旨在探讨与旅游直接相关的各因素间的相互作用以及由此所产生的结果。按照影响领域、对象的不同,旅游的影响可分为三大块,具体包括对旅游地经济的影响,对环境的影响,以及对社会文化的影响。本文重点探讨乡村旅游对旅游地社会文化的影响,比如旅游活动对当地语言、传统文化、民间艺术、家庭结构、生产结构等方面所产生的影响。

三、国内外有关旅游地社会文化影响研究现状

(一)国外旅游地社会文化影响研究现状

国外旅游学者对旅游活动的影响研究始于20世纪60年代,而且最早所关注的是其对旅游地经济发展的影响。十年之后,研究领域才扩展到对旅游地社会文化的影响,但早期的研究仅限于定性分析,即旅游对旅游地社会文化影响的价值判断。理论上的研究成果是建立了旅游社会影响的三个模型,分别是游客模型、旅游地居民激怒指数模型和旅游地生命周期模型[2]。

又历经了十多年的缓慢转换,20世纪80年代以后,学者们将上述定性研究上升为定量研究,并借助相关理论开始对旅游社会文化影响逐步细化和量化,其中影响最大的是目的地居民对旅游态度的研究。理论研究者借助社会交换理论,阐述了社区居民对旅游活动所带来的正面以及负面影响的感知与态度,并深入分析原因,这一研究成果得到了不同学科研究者的响应和关注。

(二)国内旅游地社会文化影响研究现状

1.近20年国内旅游目的地社会文化影响学术成果呈增长趋势

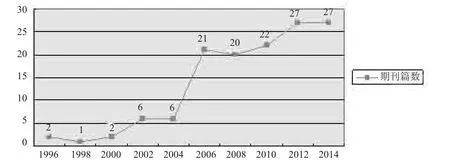

笔者通过《中国期刊全文数据库》,搜索了近20年(1996-2014)与旅游目的地社会文化影响研究相关的文献,因为这项研究的范围较广,有些学者只是针对影响的某一方面进行研究,所以笔者从多角度输入与旅游地社会文化相关的主题词,剔除其中重叠的部分,共检索到期刊文献134篇。具体见图1“旅游目的地社会文化影响”的检索结果(1996-2014)所示:

图1 “旅游目的地社会文化影响”的检索结果(1996-2014)

就国内学者对旅游地社会文化影响的关注程度而言,上升趋势比较明显。特别是2005年之后,随着中国旅游业的加速发展,理论研究成果尤为丰富。

2.国内目的地社会文化影响研究内容

相对于国外,国内关于旅游对旅游地社会文化影响的研究起步较晚。20世纪80年代中期至20世纪90年代初,旅游业对当地社会文化的影响问题开始引起部分专业学者的关注。陆林(1996)以皖南旅游区作为个案,做了旅游地居民对发展旅游的态度的研究。崔凤军(2001)认为,“就居民态度而言,一般讲,旅游开发初期对旅游者持欢迎态度;中期则相对无序,坑蒙事件时有发生;后期则相对理智、规范”。李星明、赵良艺(2002)则是站在游客的角度,从客流量的大小、旅客的身份类型以及在旅游地所停留时间的长短等方面,分析旅游目的地社会文化是如何受不同旅游活动影响变化的。

四、乡村旅游对旅游地社区社会文化的影响因素分析

在旅游者介入之前,乡村旅游地的社会文化环境是一个超稳定结构系统。随着大量外来游客的涌入,这种稳定、平衡的状态被逐渐打破,正面影响与负面效应共存,并随着时间的推移,发展、变化。倘若负面效应过于严重,矛盾与冲突的爆发将无可避免,直到新的平衡点出现才会停止,而此时,旅游地社会文化环境是倒退而非进步。所以我们要做的是通过有效管理,遏制和约束负面发展,尽可能地优化目的地的社会文化环境,塑造新的动态平衡[3]。旅游地社会文化影响生成机制如图2所示:

图2 旅游地社会文化影响生成机制

(一)外在介入因素对乡村旅游地社会文化的影响分析

1.游客相对数量对乡村旅游地社区社会文化的影响

(1)旅游地居民对游客的态度随游客量的变化而变化

根据巴特勒旅游生命周期分析,旅游地发展可以概括为五个阶段:开发期、成长期、成熟期、衰退期和复兴期[4]。在旅游地发展不同阶段,旅游地社会文化受到影响程度将随着来访游客数量变化而相应地发生变化。居民与游客之间关系在不同阶段表现为不同特征。游客相对数量对乡村旅游目的地社会文化影响如表1所示:

表1 游客相对数量对乡村旅游目的地社会文化影响

(2)游客停留时间对乡村旅游地社会文化的影响

如果旅游者在旅游地停留时间较短,其行为往往会表现出不同于惯常的、不文明、不道德的一面,这属于心理、道德防线放松所产生的异化行为。一旦此类行为产生了“示范效应”,激发了当地居民的效仿意识,旅游地原有传统的生活方式、居民对本地文化的认同感都会随之发生变化。

反之,如果游客在旅游地做长期停留,他们不但要与当地旅游从业者进行商业接触,也会与乡村旅游地居民进行日常接触。游客一方面能体验到最质朴的旅游地文化,另一方面,其异化行为较少,便于当地居民正确认识外来文化,避免盲目效仿[6]。游客停留时间长短对当地的社会文化影响见表2所示:

表2 游客停留时间长短对当地社会文化影响[5]

(3)游客类型对乡村旅游地社会文化的影响

旅游地所接待的游客类型各异,大致可以划分为五类:娱乐型游客、消遣型游客、体验型游客、试验型游客、存在型游客[7]。游客由于类型各异,其到达旅游地后,购买的旅游商品和要求的服务标准也各有不同,从而对旅游地社会文化产生的影响也不同。各种类型游客特征、要求以及对旅游地社会文化影响程度见表3。

表3 各类型旅游者对旅游地文化要求及产生的社会文化影响

(4)游客物质文化优越感对居民地方文化认同的影响

乡村旅游地多集中在农村,与城市地区相比,经济落后,物质水平较低,当主客在旅游活动中接触时,物质和文化方面的强弱差别便显现出来了。游客物质文化优越感对目的地社会文化的影响如表4所示:

表4 游客物质文化优越感对目的地社会文化的影响

(二)目的地内在因素对乡村旅游地社会文化的影响分析

1.旅游地居民特征对乡村旅游地社会文化的影响

对旅游地居民特征的界定要参照两个要素,一是居民对外来文化的吸收意识及能力;二是居民参与旅游的程度,包括参与意识、参与权利和参与能力。理论研究者将旅游地居民分为三类:从事旅游经营的居民,从事与旅游相关产业的居民和从事非旅游相关产业的居民。他们在乡村旅游发展中的角色、作用不同,对外来文化的反应不同,受影响的程度也不同。

(1)居民对外来文化的态度对旅游地社会文化的影响

权衡一个地区旅游资源开发是否成功,关键是看本地区旅游业发展是否能在游客和当地居民之间能否达到“双赢”效应。旅游地社会文化是一个动态发展的过程。居民由于受年龄、文化以及价值观的影响,对外来文化吸收和排斥的意愿程度也是各有不同。可见,目的地社区居民对外来文化的态度会对旅游地社会文化产生各种积极和消极的影响。

(2)居民参与程度对旅游地社会文化影响

旅游地居民参与当地旅游业发展的程度不同,有的只是一个普通的景区服务员或商店的服务员,有的靠在景点经营商品谋生,有的作为管理人员或者投资者参与当地旅游管理决策和旅游收益的分配。最终,在旅游地资源开发中获得丰厚利益的居民对乡村旅游的发展多为支持,而另一部分居民,他们因旅游开发失去土地,缺少谋生基础,则对旅游业发展持否定态度。

2.旅游从业者特征对乡村旅游地社会文化的影响

投资者、经营者和服务者,构成了旅游行业的三主体。其中,投资者和经营者在经营管理过程中都是以“理性经济人”的身份出现,片面追求利润的倾向明显,即使本地区文化的动态平衡遭到破坏时,因为仍然可以带来丰厚利润,投资者和经营者往往会置之不理,从而会造成旅游地社会文化环境变迁的异化甚至恶化。作为旅游从业者中的服务人员,他们也是通过对客服务而获得劳动报酬,投资者和经营者收益的高低直接影响到他们最终收入的高低,再加上自身文化水平较低,对于地方文化资源保护意识淡薄。

3.地方政府特征对乡村旅游地社会文化的影响

乡村旅游业的发展可以带动地方经济,因此,旅游地政府部门往往会推出优惠政策,大力支持旅游开发。政府对旅游业在当地经济发展中的定位和发展模式直接关系到旅游地社会文化环境优化或退化。

(1)地方政府旅游业定位对旅游地社会文化影响

政府对于旅游业的定位是与其在当地经济发展中的作用相联系的。按照旅游业在旅游地整体经济发展中的地位和作用,可以将旅游业划分为支柱产业、重点产业或一般产业。定位高低,对乡村旅游的发展至关重要,它决定了政府对旅游开发的重视程度以及优惠政策的提供与否。如果政府过分强调吸引外来资源而赋予外来投资者过多的权益,甚至使地方社会文化遭受负面影响不断加深,最终会损害当地居民的利益。

(2)旅游地空间发展模式对旅游地社会文化的影响

旅游开发活动会引起旅游地空间格局的变化,而这种变化又直接影响到地方文化。旅游地一旦趋于商业化,商业空间过大,首先,这不符合游客的心理需求;其次,在旅游地总体空间有限的情况下,此长彼消,当地居民的居住空间必然缩小,若此时,政府出面协调,令当地居民外迁,则旅游地原本的人文环境必将受到破坏。

五、乡村旅游地社会文化影响的调控措施

(一)控制游客的数量和质量

旅游目的地只有将到访的游客量控制在适宜的旅游容量之内,才能使旅游地社会文化在乡村旅游发展过程中受到的负面影响降到最低。旅游容量主要包括三个方面:首先,自然环境质量不受到破坏;其次,游客体验环境和满意度不受到影响;最后,旅游发展对当地负面影响不超过旅游地居民的忍受程度。

(二)提高居民参与旅游的程度

旅游地相关部门要不断提高地区居民参与当地旅游发展的程度,旅游地居民参与当地旅游程度越高,旅游对乡村旅游地造成的负面影响越小,也越有利于当地管理部门加强对乡村旅游发展的控制。实践表明,居民参与旅游发展程度高低主要受居民自身参与意识强弱、居民参与地方发展决策权力大小、自身参与能力高低三方面影响。

1.强化居民参与旅游发展意识

旅游地管理人员在发展旅游过程中,要让居民意识到当地旅游资源所具有的文化资本对发展乡村旅游的作用,也要认识到自身作为旅游地一分子,随着旅游发展的不断深入,他们都无可避免地承受旅游带来的影响,其利益必然受到影响。

2.鼓励居民积极参与地方旅游发展决策并赋予必要权力

乡村旅游地居民在长期发展过程中,深深地打上了地方文化的烙印,是地方文化的活载体。地方政府要重视旅游地居民在旅游资源开发和旅游地文化保护中的发言权。不断增加旅游地居民在乡村旅游资源规划和旅游管理决策中的机会。

3.提高居民自身的科学文化素质

目前,乡村旅游地居民进行旅游决策能力受到其接受教育程度、旅游专业知识匮乏以及旅游经营管理经验不足等诸多因素影响,平时旅游决策能力相对欠缺。但居民的参与能力是可以培养和提高的,乡村地方政府或管理人员应让地方居民积极参与旅游规划、地方文化宣传,并且要对旅游开发的进展拥有知情权,以此增强地方居民对旅游发展的控制力。

(三)建立公平合理的地区利益分配机制

乡村旅游资源开发过程中,地区政府应尽量制定并实施有利于当地居民的相关利益政策。例如,优先安排当地居民就业,严格、有效控制外来经营商的数量和规模;鼓励当地居民参与旅游经营活动并给予优惠政策;协调地区相关群体的利益等。乡村旅游地居民只有从发展旅游过程中得到实惠,他们才有可能支持旅游业的发展,并积极参与对生活地区文化资源的保护。

(四)加强对主客双方的旅游知识宣传与教育

通过旅游行政部门积极宣传,旅游地居民对待自己生活地区的社会文化价值和魅力进一步了解,从而增强他们对待自身传统文化的自信心。加强自身对外界文化的抵制能力,树立正确的消费意识。另外,要加强对外来游客的宣传和教育,使旅游地的风俗习惯、社会行为规范、宗教场所的行为规范及其他当地社会习俗和传统得到外来游客的遵守。同时,通过宣传,让外来游客自觉遵守当地规章制度和传统习俗,规范自身行为,使当地传统文化尽量不要遭到破坏。

(五)建立旅游影响监管机制,促进旅游业可持续发展

随着乡村旅游资源的不断开发,旅游地居民对待旅游地旅游经济发展的态度会随着旅游地生命周期的不断演进而向不利方向分化。乡村旅游地居民对待旅游经济发展感知和态度尤为重要,旅游地政府部门、旅游规划部门及相关管理部门可通过建立旅游监测机制,动态掌握旅游地居民在旅游经济发展不同时期所表现出的态度,及时采取相关措施降低当地居民对旅游业发展的消极态度,保证乡村旅游业走上持续、稳定、健康发展的轨道。

六、结语

加大对乡村旅游地文化影响研究,有利于当地政府或相关主管部门找到问题症结,采取相关应对措施,从而提高旅游业发展管理水平。当然,本文在研究旅游文化影响因素时,更多地从内外介入因素分析对旅游地文化的影响,而较少涉及影响游客及当地居民的因素,笔者将在后续研究过程中加大跟踪调研和分析,借助统计学的分析工具,使定量和定性分析更加科学、全面、准确,确保乡村旅游业持续健康发展。

参考文献:

[1]何景明.国外乡村旅游研究评述[J].旅游学刊,2003(1).

[2]JOHNAp. Residents’perceptionson tourismimpacts[J]. Annal of Tourism Resear-ch,1992(19).

[3]杨俭波.旅游地社会文化环境变迁机制试研究[J].旅游学刊,2001(6).

[4]熊剑平.城郊农村居民对乡村旅游感知影响因素的实证分析[J].中国农村经济,2008(1).

[5]邓敏.民族旅游目的地社会文化影响因素研究[D].西安:西北大学,2007: 23.

[6]李星明.旅游者对发展中国家的旅游地社会文化影响研究[J].华中示范大学学报:自然科学版,2002(2).

[7]COHEN. Traditions in the Qualitative Sociologyof Tourism[J]. Annals of Tourism Research,1988(15).

[8]邓敏.民族旅游目的地社会文化影响因素研究[D].西安:西北大学,2007: 34.

(责任编辑:梁念琼liangnq123@163.com)

A Study on the Influence of Rural Tourism Development on the Social Culture of the Tourism Destination

NIUZi-cheng1,ZHANGHong-mei2

(1. Department of Tourism,Xuancheng Vocational and Technical College,Xuancheng242000,China; 2. School of Territorial Resources and Tourism,Anhui Normal University,Wuhu 241000,China)

Abstract:While rural tourism development promotes rural economic development,increases income of rural residents,the negative impact on rural tourism has increasingly obvious. How to raise the risk-averse,to promote positive effects of rural tourism such that speeding up the comprehensive development of rural community is an important task to be faced. This article analyzed,from two aspects of internal and external causes,the current rural tourism development on the impact of destination’s social culture,and put forward the corresponding solutions from multi-dimensional viewpoints to realize the harmony and unity of tourism economic and social culture development.

Key words:rural tourism development; social culture; impact; countermeasures; coordinative development

作者简介:牛自成(1981-),男,安徽郎溪县人,宣城职业技术学院讲师。

基金项目:中央财政支持高等职业学校服务产业发展能力项目(2011AH114);安徽省高校人文社科研究一般项目(2015ssk03);宣城市第三次全国经济普查立项课题(2015XCYX010)

收稿日期:2015-10-17

中图分类号:F590.75

文献标志码:A

文章编号:1008-018X(2016)01-0047-07