刑法立法解释之反思

李欣铭

(哈尔滨金融学院 法律系,哈尔滨 150080)

依法治国研究

刑法立法解释之反思

李欣铭

(哈尔滨金融学院 法律系,哈尔滨 150080)

[摘要]成文法体系具有相对稳定性的同时,也具有一定的滞后性,势必要求立法者应适时根据我国社会发展变化的情况和打击犯罪的需要,对刑法进行必要的修改与补充,此也是完善我国刑法的需要。最高立法机关的法律及其相关解释的出现,反应了刑法在司法实践适用过程中存在的诸多问题以及司法实践对相关解释的需求。刑法的立法解释合理性问题一直是理论界争议的焦点,在论证过程中,应站在解释学与实证主义的立场上,从以下三个方面加以细化。一是通过对刑法立法现状的统计进而对刑法立法解释进行实证分析;二是从立法规定入手去探寻刑法立法解释存在的合理性,这种方法是目前理论界所缺乏的,其好处在于不会使司法实务与理论研究相脱节;三是提出刑法立法解释制度困境的解决途径,包括转变刑法立法解释的研究立场、对刑法立法解释权进行适当限制并且要缓解立法解释制度的体系性压力。通过这三方面的简要论证,以期能够理清立法解释的合理化脉络,更好地适用于刑事立法的司法实践过程中。

[关键词]刑法立法;立法解释;立法解释权

众所周知,成文法体系具有相对稳定性的同时,也具有一定的滞后性,势必要求立法者应适时根据我国社会发展变化的情况和打击犯罪的需要,对刑法进行必要的修改与补充,此也是完善我国刑法的需要。综观目前我国现有的刑事立法规定和司法实践情况,可以发现,针对我国的刑事立法规定,立法者和司法者相继出台了8个刑法修正案(刑法修正案九草案也已出台)、13个刑法立法解释、27个刑法指导性案例以及众多的司法解释。

最高立法机关的法律及其相关解释的出现,反应了刑法在司法实践适用过程中存在的诸多问题以及司法实践对相关解释的需求,但综观我国的立法解释以及司法解释体系,既有交叉之处,也不乏矛盾之处,学术舆论也看法不一,特别是对立法解释制度存在的合理性异议甚多。鉴于此,本文拟从以下三个方面进行阐释,以期能够理清立法解释的合理化脉络,更好地适用于刑事立法的司法实践过程中。

一、刑法立法解释的实证分析

顾名思义,“立法”解释是由一个国家的最高立法机关对所制定的法律进行解释,既然是立法“解释”,就是对已经存在并实行的法律条文的含义所作的说明。正是基于此,有学者指出,刑法的立法解释作为刑法解释的一个分支,带有明显的中国特色的标签,是指最高立法机关对法律条文和法律事实所作的有权解释[1]。

继2005年12月出台的有关“发票”和“文物”的有关司法解释之后,相隔九年,2014年4月通过的四个立法解释,似乎将封存已久的“立法解释制度的合理性问题”再一次推到了理论研究的风口浪尖上。本文拟从我国刑法立法解释的现状出发,分析该制度在司法实务界和理论界存在的争议问题。

(一)刑法立法解释的现状统计

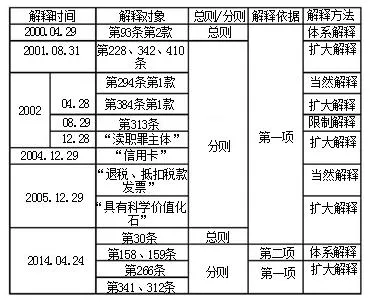

根据以上关于我国现有的13个立法解释的统计情况来看,可以得出以下几点:

第一,从解释时间上来看,13个立法解释从时间跨度上来看是在6年间完成,但从周期性来看,没有规律性可循:有的年份没有相应的立法解释,如2003年、2006年到2013年;有的年份却密集出台,如2002年和2014年,其中争议最大在于间隔九年之久,出台四个罪名的立法解释,史无前例。

第二,从解释对象上看,13个立法解释多集中在对刑法分则罪名的解释当中,唯有2000年关于《刑法》第93条第2款以及2014年关于《刑法》第30条属于总则的立法解释,但关于第30条的规定严格意义上可以归入对《刑法》分则的解释性规定。

第三,从解释的依据上来看,13个立法解释的解释依据多是《立法法》第42条第2款第一项的,即法律的规定需要进一步明确具体含义的,只有2014年出台的第158、159条是针对公司法修改后,刑法所作出的相应的修改。

第四,从解释的方法上来看,基本上都是运用了刑法解释方法之一的扩大解释,但基于所有的解释方法都应符合目的解释的要求,又可归纳为目的解释,只有部分解释用到了诸如当然解释和体系解释的解释方法。

(二)刑法立法解释的现状分析

针对以上表中所反映的现实情况,可以看出,我国当前的立法解释主要存在以下问题:

第一,立法解释的出台具有不规则性,一项没有规律性、周期性的行为往往被人们解释为行为的随意性。作为人权保障之法——《刑法》的立法解释,未免太过草率,而且全国人大常委会作为集立法权与立法解释权于一身的立法角色,这种解释的随机性往往为大部分学者所诟病。

第二,立法解释多针对《刑法》分则在司法实践的适用过程当中遇到的实务问题进行解释,这一解释对象在很大部分情况下与司法机关的司法解释对象存在很大的重合性,这在解释过程当中,往往造成职责划分不明确、越权解释的现实问题,更有立法权干涉司法权的现实威胁。例如2002年关于《刑法》第384条中“归个人使用”的立法解释,在司法实践中,司法机关完全可以根据司法实务过程中的司法状况对之加以明确、细化。同期出台的《刑法》第294条第1款有关“黑社会性质的组织”的立法解释,亦属此类,而且现实中,司法机关也对此作出了司法解释,只是由于最高法与最高检之间的司法解释权冲突才引起了立法解释权的启动。

第三,全国人大常委会在进行立法解释的时候,多采用扩大解释的解释方法,以寻求符合立法目的之要求,但因为扩大解释本来与类推解释在许多情况下区分甚微,仔细观察,13个立法解释当中,有几个立法解释的规定明显带有类推解释的嫌疑:首先是2004年对“信用卡”的立法解释,在此立法解释出台之前,理论界强调刑法中的信用卡规定应与所属专业领域的规定相一致,不应该包括借记卡。而且,将借记卡纳入信用卡的含义范围,超出了“信用卡”这一核心用语可能具有的范围,更超出了人们预测可能性的范围。其次是2014年对《刑法》第341条、第342条的立法解释,将“为了食用而非法购买国家重点保护的珍贵、濒危野生动物及其制品的行为”入罪,要承担相应的刑事责任,这似乎有利于满足本罪法益保护的要求,但此类行为完全可以被包括在行政处罚的范围内,似乎没有刑罚处罚的必要性可言。

二、刑法立法解释存在的合理性

根据对以上立法解释现状的数据分析,只是发现了我国立法解释现状的表面现象,但这一研究思路,却是目前理论界所缺乏的,即从现有的立法规定中去探寻理论问题,进行理论研究,这样才不至于使司法实务与理论研究相脱节。然而,笔者仍想就理论界就此问题的争议点,结合自己对现有立法规定和立法解释规定的粗浅研究,谈谈自己的看法。

在笔者看来,目前的理论争议点主要包括以下两点,即对于立法解释权存在的合理性问题的争议以及对立法解释权行使程序规范性的研究两个方面,其中对于立法解释权行使程序规范性的研究才应是今后学术界所应探讨的问题。下面,笔者将就这两个方面作以简要的评析。

(一)刑法立法解释权存在的合理性

首先,全国人民代表大会常务委员会所享有的立法解释权自2000年行使至今,具有一定的历史沿革性,能够满足我国司法实务审理刑事案件的需要。其次,我们应明确的是,立法解释作为具有中国特色的刑法解释分支之一,是现实存在的,具有充分的法律依据,轻言“立、改、废”很难说是否正确,但至少是不明智的。

1.刑法立法解释存在的法律依据

《立法法》第42条规定:“法律解释权属于全国人民代表大会常务委员会。”第47条规定:“全国人民代表大会常务委员会的法律解释同法律具有同等效力。”基于此规定,全国人民代表大会常务委员会享有与全国人民代表大会同样的立法权,这是与我国的宪法规定一致的。根据我国《宪法》第58条规定,全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会行使国家立法权。第67条第1款第3项规定,在全国人民代表大会闭会期间,对全国人民代表大会制定的法律进行部分补充和修改,但是不得同该法律的基本原则相抵触。同时规定,全国人民代表大会常务委员会有行使解释法律的权利。所以,理论界很多的学者认为全国人民代表大会常务委员会享有的立法权并享有立法解释权没有法律依据是不能得到认同的。

2.刑法立法解释存在的体制化要求

有很多学者基于国外的立法规定,认为我国现有的立法规定存在不合理性,但他们却忘了一个根本的问题:一项制度的出台,有其相应的体制土壤,脱离一国的体制土壤或者站在别国的体制土壤下批评本国的制度设计是不明智的。我国的权力设置可以简要归纳为“全国人大领导下的‘一府两院’制”,这是有别于西方司法“三权分立制”的。在此制度模式下,对刑事立法适用过程中就存在两个司法解释的主体,两个主体有时基于自身利益的考量作出有损对方的司法解释,在这种情况下,两方的司法解释存在矛盾冲突之处,这时候有必要寻求两者的上级对此作出终极裁决。全国人大常委会的职责由此而来。

(二)刑法立法解释权行使程序的规范化

“其实,法律解释权最主要的问题也许不是权力,而是对解释权力的规范。”[2]本人同意这样的观点,尽管我国《宪法》规定了,全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会的组织和工作程序由法律规定。我国《立法法》又规定了立法解释出台的相关程序,但根据司法实务界的现实情况来看,立法解释权的行使未免太过简单,缺乏必要的制度设计去监督立法解释权的行使,从而导致理论界诸如立法解释与司法解释的解释对象重合,解释方法不当以及解释结果不合理等一系列问题。诸如有的学者指出,在实践中,刑法解释草案大多经全国人大常委会一次审议就表决通过,而对于刑法立法草案则原则上要求经过三次审议后才能通过。但实际上有的立法解释(如关于渎职罪主体的解释)已经对刑法立法进行了实质性的修改,这同修改刑法没有区别,但却可以不必遵守立法(修改)程序。

三、刑法立法解释制度困境的解决途径

多年来学术界一直存在这种立场,将对现行法律的批判以及对未来法律的建构作为研究的重点,并将此称为“立法论”。2011年,全国人民代表大会第四次会议宣布,中国特色社会主义法律体系已基本建成,新时期法律制度研究的任务和方法应顺应研究基础的改变而变化。正是基于此,本文拟站在“解释论”的立场,针对我国立法解释制度现实存在的缺陷,提出自己的“修补性建议”。

(一)刑事立法解释研究立场的转变

俗话说“画鬼容易画人难”,相比天马行空地自由构建所谓的新制度、新体系、新理论来说,“解释论”理论立场发展阶段已经到来,通过全面、系统的理论研究,为现行刑事立法的解释提供符合我国立法目的理论诠释,为现行法律的发展完善提供适应新时期、新时代发展的解释方法或理论根据才是现今学术界所应倡导的趋势。

(二)刑法立法解释权的限制

有学者指出,应适当限制刑法的立法解释权,具体而言,需遵循以下原则:第一,被动性原则;第二,立法解释权专属性原则;第三,罪刑法定原则;第四,适时适当的原则[3]。也有学者主张,刑法的立法解释应遵循以下原则:第一,合目的性原则的弘扬。所谓合目的性原则,是指根据刑法立法目的,即根据保护法益,阐明刑法规范真实含义时应遵循的基本原则。第二,立法文义射程的追问。即指从刑法的立法解释的角度上看,解释行为就是基于保护法益,对立法文义进行真实再现和追问的一种有意识的活动[1]。笔者赞同后者所提出的限制模式,在这一制度模式下,在合理范围内约束立法解释机关的立法解释行为,特别是立法解释机关在立法做出解释的过程中,经常用到的扩大解释方法,必须严格加以限制,以免造成类推解释的出现,有损法律的尊严同时伤害人们的法感情。

1.用语可能具有的含义

根据日本学者前田雅英的观点,“用语可能具有的含义”的大体分为三种情况:一是一般人都能预想到的核心内部含义,二是一般人难以想到的边缘部分含义,三是上述二者的中间部分[4]。此处需要特别注意的,刑法学所称的“用语可能具有的含义”区别于日常生活中的一般用语可能具有的含义。例如,在刑法分则部分在诸如抢劫罪、强奸罪和敲诈勒索罪等众多犯罪构成中会有对“暴力”的要求,但此处的“暴力”有别于日常生活当中诸如“冷暴力”“语言暴力”等词语中的“暴力”。

2.处罚的必要性

在“用语可能具有的含义”的划分体系下,才有处罚必要性的考量。若行为满足上述所列的第一种含义,那么此行为的构成要件符合性没有异议;若是第二种含义,因超出了国民预测可能性的应该否定构成要件符合性;对于第三种情况,则应通过考虑处罚的必要性来决定。基于此,可以将“用语可能具有的含义”与“处罚的力度必要性”的关系具体化理解,即当一个行为是否符合刑法用语可能具有的含义产生疑问时,或者说,当一个行为距离某个罪名犯罪构成要素用语的核心部分和边缘部分都较远时,对一个行为的处罚必要性越高,将其解释为犯罪的可能性就越大,立法解释的合理性也就越大,也不会超出国民的预测可能性的范围。

(三)缓解立法解释制度的体系性压力

以上论述也已提及,全国人民代表大会常务委员会所享有的立法权和立法解释权是我国根本大法《宪法》所赋予的权力,基于这样的法律授权,《立法法》对此权力进行了细化。有的学者在论述立法解释权的过程中,将全国人大常委会的这一宪法性权力与《宪法》的第62条对比指出,“全国人民代表大会有权改变或者撤销全国人民代表大会常务委员会不适当的决定”的规定自相矛盾[5]。姑且不论其是否合理,这无疑是在质疑《宪法 》的权威性,也与其自身所极力推崇的“解释论”的立场背道而驰,缺乏说服力。

笔者认为,有关立法解释权的争议问题,真正的原因不在于立法解释本身(从以上论述也能够看到全国人大常委会行使立法解释权与立法权无可非议),其本质还是在于司法解释体系内部的冲突所致,当这一冲突难以解决时,无形中就加重了立法解释机关的负担,换句话说,我国的立法解释制度就此造成了严重的体系性压力。正是基于此,笔者认为可以从以下两个方面加以完善解决。

1.还原最高人民检察院作为法律监督主体的职能本位

本文第一部分,笔者以图表的形式还原了我国当前的立法现状,从解释的依据可以看出,立法解释的启动大多是基于明确立法含义的需要。有学者就此指出,刑事立法解释的权力机能类型分为意义明确和纠纷处理[6]。而其中的意义明确也正是基于两高对相关立法各自出台的司法解释的冲突所致。在此意义上可以理解为,全国人大频繁动用立法解释权的背后有着司法解释系统内部不协调的因素。

我国《宪法》第129条规定,中华人民共和国人民检察院是国家的法律监督机关,作为“一府两院”制度体系下的法律监督部分,正在或多或少地脱离自己的职能所在,过多地干涉最高人民法院的审判职能,也导致了两高之间关于司法解释的冲突不断加剧,最后的结果只能是将这一纠纷交由立法机关解决,不仅使得立法解释权与司法解释权相混淆,也引发了一系列实践问题和理论争议。与其如此,何不将最高人民检察院从司法解释的主体中剔除出去,使得司法解释系统协调的同时,充分发挥其法律监督职能以及公诉职能。

2.发挥案例指导制度的解释性功能

所谓案例指导制度,是由最高人民法院从下级各级法院的判决中挑选案例、确定和公布指导性意见,并要求下级法院按照相同的方法审理相同类型的案件。正如现任美国最高法院大法官安东宁·斯卡利亚所言:“在民主制度下,最高法院的职责,就是公正、忠实地解释宪法、法律的含义,使之符合立宪者或国会立法者的意图。”[7]在我国特有的语言环境下,司法解释和案例指导应作为最高人民法院手中的利器,帮助各级法院和广大法官准确理解法律,按统一的标准运用法律并正确处理案件。但两者所扮演的角色有所不同,司法解释是最高人民法院对法律适用问题作出的具有法律约束力的解释,是对法律适用中出现的问题和典型案件进行总结、概括、抽象、升华而形成的。案例指导以其特有的优势,对法律条文规定和司法解释发挥着无法替代的作用,如若充分发挥两者的功能,不仅对我国的司法实践起到重要的推动作用,而且也有利于对立法解释合理性问题的解决[8]。

然而,在我国多年的法治完善过程中,案例指导制度一直未能真正地成为司法实践的参照,与此同时,立法解释与司法解释的无规律性似乎一直没有改善,再加之两种的冲突不断,更是带来了实务界和理论界的批判。因此,我们有必要在现有的案例指导制度的基础上,吸取判例法的合理因素,建立完善的案例指导制度。

[参考文献]

[1]徐岱.刑法的立法解释论[J].吉林大学社会科学学报,2003,(6):36.

[2]魏胜强.法律解释权的配置研究[M].北京:北京大学出版社,2013:2.

[3]刘德法.关于新中国刑法立法解释的演进和探讨[J].法学论坛,2007,(1):32.

[4]前田雅英.罪刑法定主义与实质的构成要件解释[J].现代刑事法,2001,(6):95.

[5]张明楷.罪刑法定与刑法解释[M].北京:北京大学出版社,2009:120.

[6]林维.刑法解释的权力分析[M].北京:中国人民公安大学出版社,2006:334.

[7][美]苏珊·斯温.谁来守护公正[M].北京:北京大学出版社,2013:38.

[8]沈德咏.中国特色案例指导制度研究[M].北京:人民法院出版社,2009:1.

〔责任编辑:张毫黄琦〕

[中图分类号]D90

[文献标志码]A

[文章编号]1000-8284(2016)02-0051-05

[作者简介]李欣铭(1983—),女,黑龙江哈尔滨人,讲师,从事经济法学、刑法学研究。

[收稿日期]2015-05-20