就得是现场:梁硕访谈

就得是现场:梁硕访谈

“On Site” as a Necessity: An Interview with Liang Shuo

编者按:梁硕,一个雕塑系科班出身的艺术家,广泛尝试不同媒介、不同形态的创作,将装置艺术、水墨书画、民间手作、现场艺术等等混合起来,形成其独特的艺术表达系统——就像他对自己名字的重构,因为不满意“硕”字的平常,而将其分解为“石页”——从而将旧物陌生化,产生新的意义。其中,“现场”是他最近几年特别关注的核心,在与不同展示空间合作的过程中,他根据空间特性把握每一次创作,从而使现场元素成为作品形成的重要因子。本次采访的标题“就得是现场”正是梁硕自己的总结,如同他的艺术宣言,简明有力。

Editor’s note:Liang Shuo, a professional of sculpture major, has made extensive attempts of creations of different forms relying on different media and mixed installation art, Chinese ink painting, folk handicrafts and live art, and thus a unique artistic expression system has taken form. He doesn’t like the commonness of the character Shuo as his given name, and broke it up into Shi (literally meaning stone) and Ye (literally meaning page), two component parts of the character. Thus the old was defamiliarized and a new meaning came into being. Being on site has been the core of his attention in the last few years. During the process of cooperating with different display spaces, he grasped the characteristics of each space and made“being on site” an important element. The title of this interview,“‘On Site’ as a Necessity”, is just the summary made by himself, simple but powerful, like his artistic proclamation.

梁硕和好朋友一起分享着京郊的一个小院,作为工作室。正对他工作室房间大门的是他的书桌,上面规矩地摆着笔墨纸砚,旁边的板子上还挂有他临写好的金文。工作室的大开间里,他的各种“杂物”有其自己的排列顺序,“混”而不“乱”。石头、木头、泥塑等在房间的靠墙一周,现成品的物料则有序地“码”在房间中的桌子上,他最近正积极搜集的具有“渣”气质的民间木雕则被安置在进门的左手边地面。采访开始了,他满口京片子,聊起来,香烟一根根地点。

工作室里作品的“遗迹”

艾姝(以下简称“艾”):您的工作室里,周围一圈都是木头、石头、泥巴做的东西,中间放的是《费特》(图1-图4)的那些材料。您把它们都按照一定的逻辑分类摆放了。

梁硕(以下简称“梁”):我做过很多不同的东西,很多也都留不住。最后能留下点小东西,放到架子上。其实就是些作品的残片,放在那里。所以我这儿也看不到什么真正的作品。

艾:作品去哪儿了?

梁:作品就没了嘛,因为我做很多现场的作品,最后基本都拆了。比如,《拓普欧乐居》,那是个现场几百平方米的大装置,我就留了几个小木块。前一段的《无隐禅院》也是,就留了几个木头片子。基本就都是这种情况。

艾:都扔掉了?挺可惜的。

梁:它就是一种临时材料,我临时把它们组成一个有能量的空间,暂时存在一下,然后就消失了。

艾:您刚才说,《无隐禅院》做完,东西就扔掉了。按照画廊的模式,这些东西不能卖,他为什么要给钱让你去做呢?

梁:画廊本身也得有学术上的水准吧。没有水准的东西他也卖不好吧。这个现场的东西的确是不能卖的。但我也做很多种不同的作品,比如《费特》这类。我也画画。这些东西还是可以卖的嘛。因为画廊做的是我作为艺术家的整体,不是单个的作品。

睡庙与赶庙会

艾:您工作室外面那个小木屋是怎么回事?

梁:我们几个小伙伴儿老在一起玩儿,陈昕鹏搭的这个破庙(图5)。我们就一起合作做点儿好玩儿的事儿。想在里面画点儿壁画什么的。这都五六年没动了。

图1 梁硕 费特 根据北京西五画廊而做的现场作品 2010年

艾:这跟《无隐禅院》有关系吗?

梁:没什么关系。我们几个经常一起去睡庙嘛,在庙里睡觉嘛。我们喜欢那种地方。我们最主要的业余爱好就是去山里,睡各种地方的庙。

艾:出于考古的目的?

梁:没有出于专业目的,就是那种地方很舒服,喜欢。

艾:选择庙的标准是什么?

梁:地方好就行。现在我们就是以北京为中心向周围扩散,一圈儿一圈儿扫。

艾:一直就是这个爱好?

梁:睡庙以前就是痴迷于赶庙会嘛。

艾:什么吸引你?

梁:最初就是,我喜欢所谓的民间艺术,布老虎什么的,萌萌的、傻傻的、贱贱的东西。我一直喜欢这种。庙会上就会有卖这些东西的,北方农村,哪儿有庙会,我就去哪儿。比如河南淮阳的人祖庙会(图6),就产一种泥泥狗,就是各种稀奇古怪的小怪兽。传说从远古流传下来,具有原始迷信的因素。它跟巫术相关,庙会上也有跳神儿的。庙会就是一个社会断层,有很厚的历史信息的积淀;同时还有全球流行的东西,有文身的、卖手机的,各种流行电器、服装什么的,什么都有。它就是一个大杂烩、大乱炖。后来,我就从对一个物件的兴趣变成对文化生态的关注。现在我还是对文化生态感兴趣,全生态的那个东西,我喜欢从这个角度来看事情(图7)。

艾:以大观小?

梁:大小之间是有关联的。比如这块石头,我会想,它怎么就成这样了。这是一块鹅卵石,但这些石头渣又包裹它,然后它又形成一块更大的石头。它是有它的生态系统才形成这样的,有它的机制。我喜欢想这些事儿。

传统

艾:您的工作室里有好多传统的东西。

梁:对,这几年,我突然就一股脑儿地只喜欢这些东西,对当代艺术基本就不感兴趣了。

艾:那《费特》呢?

梁:但我做的作品是所谓的当代艺术,因为我的营养,一方面是思维上的,一方面就来自这些东西。当然,我也不可能去做那种传统样式的东西,信息从我这儿一过,就变成了这样的东西。

艾:我看《女娲创业园》里面的雕塑做得非常细致。今天我到您工作室来看,看到这些泥塑头像就非常传统,是您做的吗?

梁:是我做的,临摹的。

图2 梁硕 费特

图3 梁硕 费特

图4 梁硕 费特

艾:临摹的哪里的传统造像?

梁:就是寺庙里的东西。

艾:我觉得和《女娲创业园》里雕塑的细致的做法是相同的,只是女娲什么的都没有上色,你工作室里这些上色了。

梁:只有帽子上色了,其他地方都不是色,是泥的本色。红的就是红泥(图8),白的就是白泥。

艾:过去的泥塑也是这样吗?

梁:过去不是,还是要上色的。但我自己不太喜欢上色,因为色彩方面,我不是很擅长,所以我就尽量不上色,就用本色做。

艾:为什么要临这些泥塑?

梁:好玩儿,喜欢。

艾;拍照后回来临,还是……

梁:就在现场临。

兴趣转移

艾:您工作室里尽是中国古代相关的图书,当代相关的书会读吗?

梁:我不看。我相对来说,有点极端。我十几年前,特别痴迷当代。然后出国待了几年,当时是看当代的。卢浮宫是路过多少次都不会进去的,完全没兴趣。那些年就特别钻当代艺术。

艾:那时候看的都是什么书?

梁:那些年主要看哲学方面的东西,以西方为主。那时候喜欢西方的思维,特别精密、准确、不虚。而且那时候看书,最好不是艺术的,对艺术书不感兴趣。那是很重要的经历。首先,它提供给我很多思路,我在概念世界里面行走,思维行走时会面临分岔,是这么走还是那么走更有意思?它会提供一种思考的经验。此外,我会自觉地选择比较难的东西,“难”是指那些很少有人去面对、选择的东西。还有态度方面的影响,现代艺术还是要求个性化的,你可以挖掘自己,不像传统世界,大家在一个共识基础上建立一个“山头”。现在是,艺术家分头去挖你自己的矿。

艾:为什么突然对当代不感兴趣了?

梁:我突然发现,当代艺术表面上看,什么都有,但背后都是些很像的东西,我自己做得也很像,然后就觉得没意思。为什么这么像呢?因为它慢慢变成一种精致的、狭小的思维小游戏,大家想事儿的逻辑都挺接近的。很多作品,换一个名字,换一个作者,也成立。我不愿意还按照这个逻辑来想。然后就觉得传统世界挺有意思的,和当代艺术特别不一样,但是它们又有很多基因上的渊源。我还觉得当代艺术过于关注平行的平面的关系,就是现在的事物之间的关系,缺少纵向的历史维度里的一些东西,薄薄的一层。往下扎下去的话,古今之间的纵向关系,我觉得更有意思。

再往下,我希望走得更远一点,比如走到石器时期。你看,文字刚形成的时候,人通过文字来传达一些东西,这个事情具有原始性。我们现在可能基本也不写字了,都打字。但我们现在是不是还有原始性?我觉得是有的。原始性是什么呢?一个事情,它处于生发的状态,不在消费的状态。消费状态就是享受已有的成果,但生发状态是特别不一样的,是从混乱中发现一些隐蔽的线索,它们可能会形成一些通道,可能会引导你发现原本看不到的东西。这是我感兴趣的。这个生发是模模糊糊的,并不那么清晰,但是我愿意在里面去弄一弄。

图5 梁硕工作室院子里搭建的阿难寺

《无隐禅院》和空间

艾:《无隐禅院》和睡庙这事儿有关系吗?

梁:也有关系。因为我的兴趣范围大致就是时空观这个方面。书画、园林、山、庙这些都是时空观的具体呈现、处理。人与自然如何打交道,怎么用自然,怎么理解自然。我们睡庙也是这样啊,庙都在山里面,它总归有一个位置,去到那里,你会迂回地走。园林也是这样。因为有这个兴趣范围,然后我又看过沈复《浮生六记》里的一段小游记,就是几个小伙伴去找庙,这个跟我们是一模一样的生活。他文字里描述了如何到这个庙,怎么游览。我立刻就能“脑补”到我们睡过的这些庙。我就可以把他的文字翻译成现实空间。对我来说,这是一个特别顺当的事儿。正好有一个展览的机会,而前期这些东西都已经具备了。展览实际上是另外一套体系,当代艺术的体系。两个东西加在一起,就形成了《无隐禅院》这样一个现场。

这另外一部分要单说,就跟睡庙这部分没关系了,就是当代艺术的生产流通的模式。我觉得挺无聊的。艺术家就完全变成了一个小生产者,画廊就变成了一个画框,往里面放什么东西都行的,放进去都特别像所谓的当代艺术。这就是大家都这么做的模式化的东西。所以我感到很无聊,我就喜欢做现场。我关注的园林、山里、胜景等等,都是在此时此地的体验,必须到这个地方,到山里,各种树木跟你的关系,有阳光,或者下雨,还是有云雾也好,还有山里的味道,小鸟在叫,你是怎么爬山的,空间跟你身体的关系,这些是图像所无法完成的。而现在的艺术世界,基本都是建立在图像和观念的基础上,我觉得其实有点单调。所以我还是愿意去呈现一种全生态的东西,就是我说的“在那儿”。所以我的现场也就是给出一个全生态。

那么,在艺术空间里要怎么去做全生态?在不同的空间做,首先我要关注空间本身,它和其他任何一个空间是不一样的,所以我要利用空间本身来做我的现场。每次的现场作品都是这样的,它是不可替代的。出了这个空间,作品就不存在;不是这个空间,我也不会做这样的作品。所以《无隐禅院》这个空间是这样,我之前的一个艺术家的个展把空间分割成这个样子,有几个展墙,他把其中一部分空间弄成黑的,用来放录像。我就用所有已有的这个空间来变成《无隐禅院》。

图6 河南淮阳的人祖庙会,梁硕摄于2003年

图7 梁硕 城市农民 青铜、玻璃钢 真人等大1999-2000年

图8 梁硕临摹的山西崇庆寺罗汉

图9 梁硕 无隐禅院模型

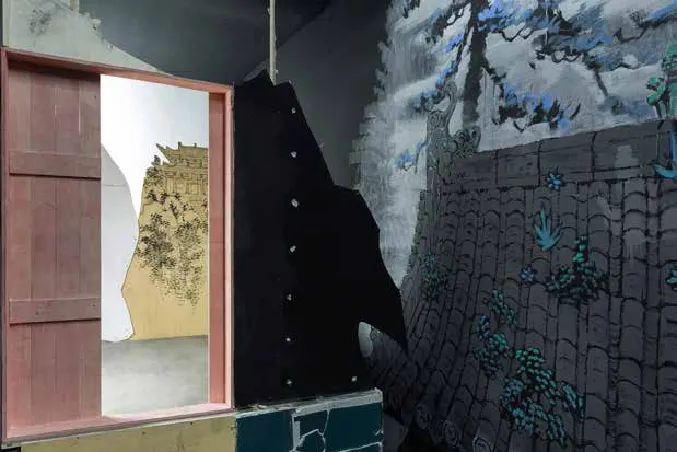

图10 梁硕 无隐禅院 根据北京公社的空间而作的现场作品 2016年

图11 梁硕 无隐禅院

艾:但它和你阅读时感受的空间会有出入吧?

梁:展览空间多少得和我已有经验能有重合部分,我才能把这部分塞进去。这里有个小模型(图9)。除了黄色部分,这些纸板就是画廊空间。有这么几道迂回,观众会在里面这么绕。这个空间,我觉得是可以塞《无隐禅院》(图10-图15)的,换一个空间就不一定了。其实我脑子里有各种各样的空间概念,环境的感受性的东西,作为信息刻在我的脑子里,我大部分时间是在“那个世界”里的,跟城市文化没有关系的世界里,那里面有很多信息。我不写笔记,也不画草稿,但你去过的地方会留下很多印记。

这是去年在偏锋画廊展览的《拓普欧乐居》(图16-图21)。那个空间从二楼可以俯瞰一楼,二楼像是阳台,一楼变成了一个池子。这个空间就不适合做《无隐禅院》,就适合做这么一个我完全“瞎编”出来的空间。当然,也不能说完全瞎编,它跟园林体验有关。虽然它样子不像园林,但这个空间体验很像,比如“狮子林”。还有跟“横看成岭侧成峰,远近高低各不同,不识庐山真面目,只缘身在此山中”很像。进入这个空间,先是钻进山洞,你什么都看不见,里面没有方向,从里面也看不到外面,整个就蒙了。上到二楼以后,再看,就会“哇”!你甚至可能想象不到,这就是你转过的那个山洞。内外世界,无法在信息上统一,但它确实是一个东西。所以不同的空间,我会做不同的处理。

图12 梁硕 无隐禅院

图13 梁硕 无隐禅院

图14 梁硕 无隐禅院

图15 梁硕 无隐禅院

图16 梁硕 拓普欧乐居 根据北京偏锋新艺术空间而做的现场 2015年

图17 拓普欧乐居布展图

图18 梁硕 拓普欧乐居

艾:那么,您是如何选择空间的?

梁:我不挑空间,但时间得允许,操作费用得差不多啊。因为我没有一个先定的东西放在那儿,主要看这个空间怎么弄合适。

艾:像搞装修啊。

梁:对,就是搞装修。挺像的。

《女娲创业园》与现实性

艾:《女娲创业园》(图22-图28)就属于前面提到的探索“生发”状态的作品?

梁:算是。

艾:但这个“女娲”似乎比石器更早。

梁:为什么是女娲?我一方面取了她的故事性、叙事性,一个是她所包含的概念,她具备了“雕塑”的原始概念,造人、补天都是,她是第一个雕塑家。

图19 梁硕 拓普欧乐居

图20 梁硕 拓普欧乐居

图21 梁硕 拓普欧乐居

图22 梁硕 女娲创业园 根据北京空间站而做的现场作品 2014年

更重要的,是这个作品的现实性。首先是,空间站的主人希望我做一个雕塑展。我就想,我是否可以满足他?一看,也行,因为《女娲创业园》之前,我有十年不做雕塑了。十年过去了,我对雕塑的认识也有变化,那我就做一个雕塑展。但我又不想做一个流行的雕塑的概念,我是想做挺原始的雕塑,其实就是抓把泥巴捏嘛。所以选定了泥,泥就是最原始的。但是,雕塑并不是“看”那么简单。你从地上抓一把泥做一个雕塑,你关注的是手里做这个雕塑,而忘记了脚底下踩着这个泥也是被你塑造的。好比说,很多人踩出一条路,这条路也是被人塑造的,只是你没有意识到而已。所以《女娲创业园》里做的泥塑和脚下的泥是一体的,所以我是从这个角度来考虑这个事儿。什么是泥呢?泥就是土加水,所以水必须在那儿。没有这些水,泥是不存在的,水养着泥。所以现场就成了这种情况。这些都是从雕塑的原始概念出发。

还有一个现实性,观众意识不到的,藏在背后的东西。这些雕塑为什么是这样的位置?为什么那条路是这样的?这其实都是出于安全的考虑。因为展览空间在二楼,楼板承重能力是有限的,上限20吨,而且整个楼板的承重能力是不均衡的,有的地方有承重墙,有的地方没有。所以我的路线和雕塑都是安排在承重能力比较强的区域。这就是现场的现实性,观众无法知道,但我做现场必须考虑,因为楼板不能塌。这个背后的机制并不是视觉性的,也不是图像性的。

所以我做这个作品是全生态性的。我进入这个空间之后,看看都有什么条件,有什么能力,有什么可能。最终这个作品是由各种情况推出来的一个东西,不是我坐在工作室里“想”出来的一个东西。

艾:展览那段时间,泥塑的雕塑干了吗?

梁:它有水,而且每天都要去养护,用塑料布包上,不然会干裂的。

艾:最后这些雕塑还在吗?

梁:不在了。展览的现实就是,就那么一个多月的时间,所以雕塑就是存在一个多月的。

艾:好可惜,我在网上看到视频了,很精致。

梁:是挺可惜。但我是可以接受的。这也跟睡庙的经历有关系啦。你看庙里有很多战争、“文革”毁掉的东西,还有盗墓,各种“毁”。这就是我们的现实啊,没有完整、完美的东西,但同时也觉得毁坏也是生命的状态,人也会死的啊。世界就是这样的,就接受下来。

艾:这个作品里的人和动物的眼睛都是用不同颜色的珠子来做的。只有那部分的颜色是不一样的。

梁:点睛才有神嘛。我攒的小珠子就是各种颜色的。自然就是这样,不是故意找的不同颜色,手头有啥就用啥。

艾:现场似乎有青苔。

梁:泥里有有机物。我倒是撒了一把草籽儿。一两周就长出来了。

艾:泥从哪儿来?

梁:从雕塑工厂租借的。

艾:用完就还回去?

梁:对。

艾:女娲为什么是这样形象?

梁:随便做的,反正女娲谁也没见过。

空间组织

图23 梁硕 女娲创业园

图24 梁硕 女娲创业园

图25 梁硕 女娲创业园

图26 梁硕 女娲创业园

艾:《拓普欧乐居》《女娲创业园》《无隐禅院》这么些作品,似乎都有园林思维,有的还有导览图。

梁:《拓普欧乐居》没有导览图,它不需要导览,沿着路走就行,没有岔路。《无隐禅院》需要导览图,因为观众会不太清楚哪儿能走,哪儿不能走,有些地方有模糊性,而且走错了可能会有危险。

艾:一件作品做到什么程度,你认为观众会获得你所期待传达的经验。做到什么程度,你觉得算是可以接受?你如何判断的?

梁:这里没有一个特别明显的界限,但它会有一个程度。就是我觉得到什么程度就可以了。用《无隐禅院》打个比方吧。它的完成度和前两个作品比(《拓普欧乐居》《女娲创业园》),不是很高。《无隐禅院》相对来说,像是草稿、框架。因为它的布展时间比前两个要短,工作量又比前两个要大。可能再多给些时间会做得更精致一些。所谓的“精致”不是视觉上的,不是画画得多好,山的造型多妙,应该是空间上的。它并没有真正地完成,为什么我觉得也可以展了,是因为框架已经出来了,这个“素描稿”的基本意图已经清楚了。这个作品的基本意图其实就是空间体验,时空转换的语言已经说出来了。这个还得亲身体验才能感受到。

艾:如果再有机会,还做《无隐禅院》吗?

梁:如果能碰到一个特别能够对上的空间,会再做,但一定也是不一样的东西。我不可能再去复制一个《无隐禅院》。

艾:没完成的、差的那一点点,到底差在哪里?

梁:看展览的感受的节奏强度。好比一个乐曲,前面可能通过舒缓的旋律进行铺垫,到达一个平台期,然后达到一个或两个高潮,然后还要退潮。就是要看整个这个过程它的强度够不够,这种节奏和心理上的体验够不够。所以《无隐禅院》有一点点可惜的,就是它的强度还不够。高潮是有了,但达到高潮稍微有点快,铺垫够了,但平台期不够。

艾:如果用类似的思维来描述《女娲创业园》,哪部分是高潮?

梁:这个作品本身没有高潮。它的空间和《无隐禅院》不一样,一进入就是一览无余,什么都能看到。它玩儿的语言不是“节奏”,玩儿的是共时性的蒙太奇。所有东西都在你眼前,通过你走这条路改变视角,所有东西的空间关系都在变。本来捏泥的大女娲是在你眼前,入场时看到的是她雄壮的大后背;走两步就会转到她的前面。一开始她是前景,她身后才是全场;但你走到另一部分的时候,她就变成了背景,另外的东西变成主体、前景。你一走,所有的构图都变了,前后关系、空间关系都变了。但雕塑从来都没有变过,它就在那儿,就是那个样子。所以,《无隐禅院》是通过遮挡,大面墙在这儿,你只能看到你身处的空间,无法看到另外的空间,所以那种空间变化的节奏性是最首要的一点。

雕塑教育

艾:说说隋建国老师吧?您觉得他对您影响最大的在什么方面?

梁:不同时期有不同的影响。我当学生的时候,不是获得他的具体什么想法,当时我也看不懂他有什么想法。但重要的是,我知道,我身边有一个真正的艺术家,他一直在做东西,不断地去往前推进自己的艺术。他可能都没跟我说过话,也没跟我讲过雕塑什么的,但没关系,身边有这么一个人。

艾:平时接触不多吗?

梁;因为他是我们雕塑系的主任,也是我们工作室的主任,很忙,很少上课。

艾:央美的雕塑系工作室是怎么划分的?

梁:我上学的时候,其实不同工作室没有太多方向和风格上的区分。四个工作室是工作室主任的区分,是人的区分。一工作室是孙家钵,二工作室是曹春生,三工作室是董祖贻,四工作室是司徒兆光。后来司徒兆光生病了,变成隋建国。后来改革了,现在不同工作室有不同的方向,我现在在三工作室,是观念实验的方向。

艾:这方面有影响吧?

梁:对。当时就是学生,特别单纯,我当时什么都不知道,也听不懂他们在说什么。但我现在回想,身边有一个真正的艺术家,不是天天混饭吃的、天天干“行活儿”,还是挺幸运的。我看到他总是在做不同的东西。我才发现,艺术也可以是这样。小孩儿嘛,没那么多思辨的,周围人是什么样,他可能就是什么样。他的作品风格对我来说,没有太多影响,但他的影响是,艺术家应该是什么样的。他是特别有反思精神的一个人。这方面就是一个榜样。

艾:你现在教给学生什么?

梁:我基本不教什么东西,我就是他们身边一个艺术家。我在想什么,也会跟他们说,反正也不管他们听懂听不懂,我在做什么他们也看得见。我会用我的方式去设置他们的课题,跟他们一起玩耍。

艾:他们也睡庙吗?

梁:下乡。下乡跟睡庙也差不多。

艺术与市场

艾:在杨画廊做“老东西”这个展览,有报道说,因为物品价格低廉,所以展望为自己的女儿买了一件。那么您怎么看艺术品的价格?

梁:如果艺术家进入一个商业循环的话,价格跟艺术本身没有关系,价格实际是资本游戏的一部分了。但是我主动把“钱”的交换环节考虑为作品的一部分,卖得便宜本身也是我考虑的一部分,我希望它不是完全在那种被动的资本游戏里流通。

艾:这些东西都是搜集过来改的吗?

图27 梁硕 女娲创业园

图28 女娲创业园中文导览图

图29 梁硕 玩具系列-叽咕叽咕 瓷、牛皮、塑料哨(共311个,每个约20×10×5cm) 2003-2012年

图30 梁硕 玩具系列-叽咕叽咕 未装配的零件

图31 武汉《卖短》现场,2014年

图32 梁硕的武汉 《卖短》作品,2014年

梁:都是我亲手做的。我做了几百个,每个都不一样,一挤还可以发声,每个声音也不一样。我的脑力活动、我的手工,再参考它的数量、我本身的知名度,综合来说,卖几百块钱,我觉得它的价格和物品本身是匹配的。有小康生活的人也是买得起的。我想把销售这个环节变得更为便利,让价格不是一个门槛。我设想让它的流动可能性变得更大,希望更多的不同的人来选购作品。

艾:你自己做了这么多啊?

梁:对啊,都是我自己做的。

艾:花了多长时间?

梁:我是从2003年开始做,到2013年展出。十年间,我并不是天天做,好多年都不管它了,展览之前我又集中时间组装出来(图29-图30)。

艾:一开始做就考虑了后边的展览、销售环节吗?

梁:是啊。有一个作品叫《卖短》(图31-图32),更极端,就是我在大街上卖画,一块钱一张。在非艺术的环境里,周围完全是陌生人。你要给我提要求,我按照你的要求来画。现场说现场画,当时就能完成。如果你想要这幅画的话,底价是一块钱,但你想多给,那就随便你。

艾:遇到最有趣的命题是什么?

梁:还是有点知识文化的人提出来的,比如会给我一句诗。有人让我画“海黑二老”,就是海德格尔和黑格尔。那我的应变难度就很高了。一般就是让画个大老虎什么的,这个好办,画得好不好是一回事,但我不用绞尽脑汁去想怎么画啊。但其实遇到这种难度大的要求,我画出的画自己也比较满意。我被调动起来了。

梁 硕:艺术家 中央美术学院雕塑系教师

艾 姝:天津美术学院学报编辑