安徽省城镇园林绿化提升的思考和对策研究

蔡新立 (安徽建筑大学,安徽 合肥 230022)

安徽省城镇园林绿化提升的思考和对策研究

蔡新立 (安徽建筑大学,安徽 合肥 230022)

针对对当前安徽省园林绿化中存在的重点问题,解析了绿地建设应转变的理念,重点针对各类绿地的规划、设计、建设方面等提出明确的指导意见,并总结了相关经验。

建设理念;绿地规划设计

1 当前存在的问题

当前,随着安徽省城镇建设发展的加快,城镇园林绿化工作取得了较大的进步,同时也随之带来了很多新的问题,例如,城市建设中普遍存在绿量总体不足的情况,尤其是老城区和中心城区绿量偏少,乔木偏少、偏小;同时,在城镇的开发建设中,对城镇山体、水系、植被保护利用不足,城镇河道绿化人工化明显,不够自然生态;城镇建设中所采用的树种较为单调,缺乏季相色彩变化;在建设过程中,片面追求大尺度的硬质景观和高维护的草坪,盲目引种外来树种和进行“大树”移植,工程实施不按规范规程操作等等一系列现象,严重制约了安徽省城镇园林进一步的发展,需要进一步从建设理念、设计思路以及树种的选用等方面进行规范化指导。

2 绿地建设理念的转变

安徽省城镇园林绿地建设应以生态理念为主,抓住生态城市建设的契机,坚持生态优先。应提倡自然生态的绿化方式,减少人工干预行为,推广植物群落以及混交林式栽植,从单纯的绿化、美化、香化向更加注重城镇生态功能转变。注重用生态的理念促进城镇建设的可持续,力求城镇建设与自然环境、地域文化相得益彰。绿化建设要科学适度,提倡大苗绿化,严控大树进城,防止盲目移植名贵树木。提倡节约型绿化,避免大拆大建,不搞形象工程,注重保护,合理利用自然生态系统,立足实际扩大绿化面积,努力营造宜居宜业的城镇生态环境。

坚持“适地适树”原则,提倡使用乡土树种,防止过于追求视觉冲击而栽植所谓“高档”外来树种或大草坪,避免建设与管护成本过高。提倡见缝插绿、拆墙透绿、拆违建绿、立体营绿、破硬增绿等手法,结合城乡环境整治增加城镇绿量。结合海绵城市建设,推广低影响开发模式,如城镇自然排水系统、雨水花园、生态草沟、下沉式绿地,提高雨水渗透率,提升城镇自然排水防涝能力。

3 绿地设计思路

3.1 公园绿地

公园绿地应以创造优美的绿色自然环境为基本任务,采取自然式的植物配置手法,以乡土植物群落为主,突出植物造景,满足城镇居民亲近自然的需求。

公园绿地按类型可分为综合公园、社区公园、专类公园、带状公园和街头游园五类。综合公园面积宜大于10hm2,其绿地率应不低于70%;绿化宜采用自然植物群落式、混交林式等,结合花坛、花境等形式丰富公园整体绿化效果;社区公园的面积随居住区人口数量而定,一般应大于0.5hm2,其绿地率应不低于70%;绿化宜采用自然式的手法;专类公园包括儿童公园、植物园、动物园、盆景园、历史名园等多种特定主题的公园。其中儿童公园面积宜大于2hm2;植物园面积宜大于40hm2;盆景园面积宜大于2hm2;绿化宜采用自然式的手法,依据不同的公园主题灵活的配置,不拘泥于固定的形式;带状公园绿地率应不低于65%。绿化宜采用自然式的手法;街头游园应以园林植物造景为主,提供短暂休憩的设施。其面积宜大于0.1hm2,其绿地率应不低于65%。绿化宜采用自然式的手法。

公园绿地植物配置应注意近远期结合。植物种植设计要考虑长远,既要满足绿地建成后近期景观需求,更要考虑数十年中期景观效果,还要考虑百年之后的长期景观。近期可以安排寿命较长的乡土慢生高大乔木树种作为速生树种的陪衬,远期逐步演替成公园绿地植物景观的主体(图1)。公园绿地应多采用自然式植物配置手法。通过乔灌草结合形成各具特色的植物群落,是营造公园绿地丰富自然生态景观的最重要手段。配置应注重季相变化。常绿和落叶树种配比得当,色叶和香花植物点缀其中,植物种植疏密得宜,以达到步移景异、四季有景可观的效果。

图1

公园绿地竖向设计一定要符合场地的原有条件,做到在高处堆山、低处理水,土方就地平衡,切忌为了追求景观效果盲目挖湖堆山,破坏原有的地形风貌(图2)。竖向设计应协调好建(构)筑物、园路、水系、植物等相互之间的关系,以利创造多种地貌,丰富景观空间层次;营造地形时,应严格保护古树名木及其周边环境,保护范围应为树冠投影外3m~8m,并不得更改树木现状覆土标高。

图2

3.2 道路绿地

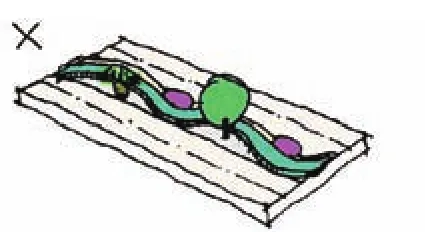

城镇道路绿地首要考虑的是庇荫与绿量。提倡将城镇道路建成浓荫密布的林荫路,提升城镇整体绿量,让市民出行掩映在绿荫之中。城镇道路绿地应慎用模纹灌木、整形树桩、移栽大树等方式(图3),宜推广植物群落式栽植方式(图4),大幅度降低道路绿化养护成本,体现生态自然。

图3

图4

依据城镇道路分级和不同道路绿地的绿化特征,城镇道路绿地可分为出入口与快速路、主次干路、支路、道路交叉口等四种类型。出入口与快速路绿地宜采用路侧绿带混交林到边、中央分车绿带群落式栽植的绿化方式;主次干路绿地宜采用中央分车绿带群落式栽植、行道树双排栽植的绿化方式;支路绿地宜采用行道树下带状树池的绿化方式;道路交叉口绿地可在交通导流岛种植乔木、交叉口路侧采用群落式栽植的绿化方式。

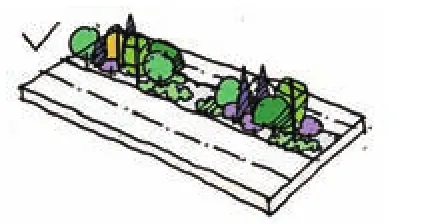

提倡栽植双排行道树以尽快形成林荫道(图5)。种植双排行道树时,宜采用一排落叶树种搭配一排常绿树种(图6),使道路绿化既有季相变化,又保持常年绿量;应将行道树树池适度连接起来,结合灌木、地被植物形成行道树下带状树池,既隔离道路粉尘、噪音,又可有效提升道路绿量。

行道树胸径以8~12cm为宜,株距应根据树冠特性,控制在4m~8m之间;行道树树干中心至路缘外侧最小距离0.75m;主干道行道树分枝点高度应达到3m以上,次干道行道树分枝点高度应达到2.5m以上。干道行道树栽植时应选用多级分枝苗木。

道路树种的选择根据安徽省自然地理环境条件和植物区系特点,按照淮北平原地区、江淮丘陵地区、大别山丘陵山地区和皖南丘陵山地区等分区合理选择行道树。

①淮北平原地区:常绿行道树:女贞、枇杷。落叶行道树:悬铃木、重阳木、银杏、楸树、栾树、榉树、朴树、国槐、青桐、合欢、水杉、乌桕等。

②江淮丘陵地区:常绿行道树:香樟、女贞、冬青;落叶行道树:悬铃木、栾树、榉树、朴树、国槐、银杏、黄连木、无患子、青桐、乌桕、合欢、水杉等。

③大别山丘陵山地区:常绿行道树选用香樟、女贞、冬青等。落叶行道树选用悬铃木、枫香、栾树、榉树、朴树、国槐、银杏、黄连木、薄壳山核桃、合欢、乌桕、水杉等。

④皖南丘陵山地区:常绿行道树选用香樟、女贞、冬青、紫楠等。落叶行道树选用悬铃木、枫香、栾树、杂交鹅掌楸、榉树、朴树、无患子、银杏、青桐、黄连木、合欢、乌桕、水杉等。

3.3 居住区绿地

居住区绿地应与居住区规划同步进行,保持建筑群体道路交通组织与绿地有良好的空间与视觉关系,使得绿地在通风、阳光、防护隔离、景观等众多方面起到更好的作用。并宜保留和利用规划范围内的已有树木和绿地,特别是大规格的乔木。居住区绿地中乔木种植面积应占绿化总面积的45%以上,其中复层种植群落占绿地面积比例大于20%。常绿与落叶乔木种植数量的比例在皖南控制在6∶5、江淮之间1∶1、淮河以北4∶5比较合适。

居住区绿地宜采用开敞式,便于居民休憩、散步和交往之用。同时应充分利用绿地以外其他可利用的地面进行绿化,包括架空层绿化、平台绿化、屋顶绿化和停车场绿化。

2.4 河道绿地

河道绿地提倡自然生态的设计,宜推广植物造景,慎用大面积的硬质广场、景观雕塑、修剪绿篱等,降低管理维护成本。有条件的河道应尽量采用自然缓坡、水下石坎、松木桩、自然叠石等自然生态驳岸形式。其中陆域绿带宜采用植物群落式和混交林式绿化(图7),在近驳岸处要选择根系发达、扎根能力强并耐高地下水位的植物,如池杉、垂柳、枫杨等,种植形式以自然式为主,植物配置突出季相变化;水域绿化根据不同水生植物对水深的要求进行设计(图8),宜加大沉水植物用量增强水体的净化能力,同时要确保通光量以利光合作用,浮水植物不宜满铺以防水体缺氧。

4 结语

安徽省城镇园林绿化的发展,应结合建设理念的转变,树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念,着力构建分布均衡、结构合理、环境优美的城镇园林绿地系统,增强城镇园林绿地“净化空气、涵养水源、增加碳汇、美化环境、传承文化、防灾避险”等功能,通过各类的绿地的优化建设,针对不同的自然禀赋、文化特色和发展阶段,合理确定城镇园林绿化的技术路径和目标任务,结合城乡环境综合治理、千万亩森林增长工程、绿道建设等,循序渐进,持之以恒,不断提升城镇园林绿化水平,推动全省经济社会与生态文明协调发展。

[1]安徽省城镇园林绿林绿化导则[J].安徽省住房和城乡建设厅,2014.

[2]刘颂.转型期城市绿地系统面临的问题及对策[J].城市规划学刊, 2008(6):78-92.

[3]邓毅.城市生态公园规划设计方法[M].北京:中国建筑工业出版社, 2007.

[4]刘滨谊.现代景观规划设计[M].南京:东南大学出版社,1999.

TU985.1

A

1007-7359(2016)06-0008-03

10.16330/j.cnki.1007-7359.2016.06.003