以信阳为例谈小城镇意象研究

高连海,姚令华,张超

(1.信阳农林学院规划与设计学院,河南 信阳 464000;2.信阳广播电台,河南 信阳 464000)

以信阳为例谈小城镇意象研究

高连海1,姚令华1,张超2

(1.信阳农林学院规划与设计学院,河南 信阳 464000;2.信阳广播电台,河南 信阳 464000)

快速城市化进程中,城市面临文化和个性趋同尴尬局面,如何塑造城市特色?文章以城市意象理论为基础,通过道路、区域、边界、节点和标志等元素分析城市空间的公众意象,探讨城镇空间意象结构组织关系,从而为小城镇的规划设计提供参考,并延续城市的地域特色。

变迁;城镇意象;信阳市

0 引言

“人的一生中有两样东西是永远不会忘记的,这就是母亲的面孔和城市的面貌”。意象,它是人们对它所经历的环境所建立的心理图像,或称心理印象[1],城市环境提示的关系模式,具有可读性。从这个角度,城市意象往往是城市特色建立的根本目的和结果[2]。本文通过小城镇—居民城市空间的公众意象,探讨城镇空间意象结构组织关系,从而为小城镇的规划设计提供参考,并延续城市的地域特色。

1 研究区域概述

信阳位于淮河上游,位于地处东经114°06′,北纬31°125′,大别山北麓,鄂豫皖三省交界处。西部和南部为桐柏山、大别山,面积近7000km2,占全市总面积的37.1%。气候温和,植被丰茂。发源于桐相山的千里淮河,贯穿于河南南部,顺河、竹杆河、小涝河、史灌河、白露河等支流穿越南北,注入淮河,使信阳成为阡陌相连,水系交错的鱼米之乡,人们在这里建立起自己的家园,创造出灿烂的古代文明。

2 城市意象研究方法

2.1 研究方法

研究区域以小城镇为研究对象,包括:浉河区、平桥区、羊山新区和南湾湖风景区。由城镇意象中物质形态构成的区域(District)、节点(Node)、道路(Path)、边缘(Edge)、标志物(Landmake)等基本要素,设置相关的问题,通过照片识别、调查问卷以及徒手绘制意象认知地图三种调查方式,就研究区域的意象进行分析。照片识别中,选择印象深刻的关键点或独特记忆标识点(图1),由常住居民进行辨认,说出照片景物的名称及其所处位置。认知地图,多种环境记忆信息的综合再现,受访人“不参考任何资料,随意画出印象的城镇空间”(图2)。

图1 问卷照片

图2 居民认知地图

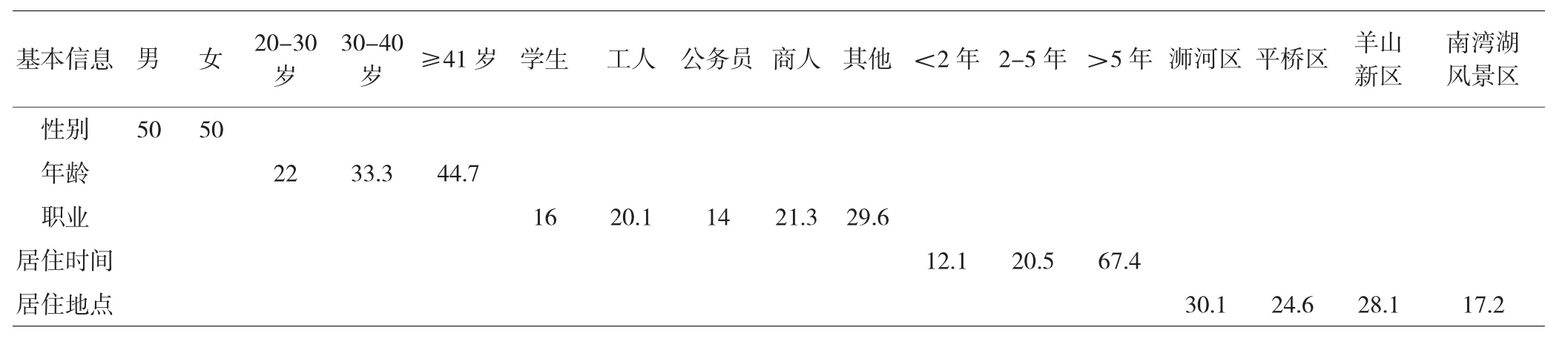

2.2 问卷调查

城镇是一个空间尺度巨大、元素复杂的系统。同一空间物质环境,不同个体具有不同的意象认知,构成与居住时间、居住区域、职业、年龄等因素有重要联系。本次调查针对一般居民,随机抽取学生、企事业单位从业人员及退休职工共30人,符合凯文林奇城市意象访谈样本容量(15~30人)和城市人群活动特征,样本具体情况见表1。

城镇意象调查基本情况 表1

3 城市意象要素及其相互关系

3.1 意象要素

3.1.1 区域

区域是观察者能够想象进入的相对大的城市范围,具有一些普遍的特征[1]。现代城市的区域划分,更多从结构或功能分区,结构分区:城市中心区、市区和郊区;功能分区:居住区、工业区、办公区、商业区、休闲娱乐区、仓储区、生态环境保护区等。最能体现城市个性的区域,一是城市中心区,代表着城市活力、文明和未来;二是城市历史文化名胜区或风景名胜古迹区,体现城市历史传承。

在研究区域中,浉河区(老城区)无疑是城镇意象中最为清晰的,源于多种多样的组成部分,如居民、商业、娱乐、公共卫生等。浉河区,城镇老城区,建筑密集的地方,高低交错的轮廓线、狭窄的街道、不同建筑样式(事实上有点混乱。如果明确、固定的秩序,营造良好的城市意象;相对而言,不确定、混乱,蕴涵城市的人文情趣和文化的多元性),都成为鉴别与其他区域的基本线索。在区域认知地图解读中,以组团形式绘制的城镇空间意象结构,浉河区出现的比例最大(91%),居民通过相互协调的形式连接清晰意象点。不同社会阶层的区域——单位制大院、独院红墙两层楼城中村:庭院出入口,手着矮凳妇女,头顶安全帽,不同着装职服出入其内不断人流。其次,老城区严格、明确而具体的边界:黑水贤山,东、西城关,所有的人都清楚它的确切位置。疏解区域行政和居住功能,精炼城市的山水气韵、独特民俗文化的传承与城市景观、社会发展的创新协同生长,形成城镇的核心竞争力。

南湾湖风景区,解读为典型水文化和自然山水旅游特征的主题单元。在照片识别和认知地图的绘制中,出现频率次之。蓝色天空,碧波的湖面,小岛棋布,游船散落其间。这样组成的主题空间与城市其他部分截然不同,能够立即被识别。人们对于水的向往,不再是生存,已成为人们回归自然,寻找心灵记忆的寄托。规划从文化产业的角度定位,将农耕、传统水文化纳入“北国江南”意象塑造中。在满足生态功能的同时,增加休闲娱乐功能和现代观光旅游功能。在认知地图绘制过程中,在南湾风景区以外生活的居民,公共意象结构模糊,说明区域主题意象特征的连续性,城市意象的区域模式[3]。

羊山新区,以羊山四街、新五路、新二十四大街和新七路为骨架构筑现代道路交通,现代特色的国际茶城建筑群,大尺度开敞空间百花园——市政府,形成了不同于老城区,风格迥异,差异明显的景观意象。以经济开发区为核心建设平桥区,以京广物流长廊为依托,重点打造现代物流园;以东区小企业集群为依托,重点打造小企业孵化产业园;以泛蓝电子、东信蓝光等高科技电子项目为依托重点打造中部具有战略地位、河南最大的电子产业基地。

3.1.2 边界与道路

3.1.2.1 边界

一种线性要素,通常表现为不同层次空间的界限。在空间组织特征中,预示着一类空间形态的结束和另一类空间形态的开始,是空间形态转折的界限,可分为人为因素和自然要素。在“公众意象”中,可辨识的边界要素,并不多,处于模棱两可之地。城区最明显的边界要素:浉河。

河流对城市人的归属感,城镇发展的源头,滋润世代的家乡人。浉河等支流穿越城市南北,注入淮河,使信阳成为阡陌相连,水系交错的鱼米之乡,是人类理想的繁衍生息之地,人们在这里建立起自已的家园。更有月夜泛舟于浉河的美谈。

3.1.2.2 道路

人们移动的通道,城市意象组织的主导元素。“当大量道路的重复关系很有规律并且可以预料时,就是一种网路”[4]。草图中,老城区的民权街、申城大道、四一路、东方红大道等道路网意象结构清晰,沿途节点建筑、风景等要素都很明显。“公众意象”,通往河流方向道路多于没有明确方向的道路。铁路线也多次出现在认知地图和问卷中,以铁路线和浉河作为老城区的东西边界。受活动区域、出行方式等因素影响,新城区的道路结构模糊:少数主干道、地标。问卷中,关于“羊山新区干道名称”时,少量回答与区域有关:新六路、新五路等。

3.1.3 节点或连接点

节点,具有不同功能意义的空间集中焦点,一种结构向另一种结构转换处,给进入的观察者心理上留下复杂完整的形态。

民桥、浉河桥、火车站、鄂豫皖革命纪念馆分别作为结构单元的转换点,明显的特征。火车站虽然其重要性可能正在减弱,但它一直是重要城市节点。对上班族、乘坐公交和城际车辆的市民起着重要的功能作用,发在羊山新区和老城区上班族,驶过火车站,就有回家的感觉(图3)。民桥、浉河桥,不仅是市区东界限,同时清楚的表达河滨的开敞空间与浓密高楼、车辆喧闹与人流平静(图4)。

图3 火车站

图4 民桥

3.1.4 标志物

标志,人类社会在长期生活与实践中,逐步形成的一种非语言传达,而以视觉图形传达信息的象征符号[5]。标志物是一个尺度上变化多端简单的有形元素,具有统领性和识别性,标志物的确立,意味空间结构的确定。因此,标志物是观察城市空间的外部参考点。

分布研究区域各处人工和自然标志物,进行照片识别分析。高识别性标识类型:商业性、休闲场所和景观建筑物。历史文化建筑,在照片识别和草图标志物绘制深度不高,远远低于浉河公园、南湾湖、茗阳阁、百花园、西亚超市、和美生活广场和文化宫等,单一宗教信仰功能或文化教育功能,已经无法满足城市各项人文需求,较少公共活动参与。景观性建筑南湾湖、燕尾岛识别性最高,城市已经赋予“水”符号的意义(表2)。

当调查“城市地标”回答时,90%的人选择放弃,极少数的人提及:百花园。通过城市发展的历史看,地标,城市的标识,反映城市特色、个性,是组织城市空间核心的依托。空间标志分布不均匀,80%位于老城区,与城市布局、功能划分有关。

城市标志物认知分析 表2

3.2 要素叠加形成整体景观

3.2.1 道路、边界与标志物

由南北向民权路延伸的纵向视觉通廊及东西向滨河路、东方红大道延伸的横向视觉通廊,组织了不同类型标志物和滨水景观节点结构关系,形成了不同空间层次生动丰富的城市景观环境。

3.2.2 边界、标志物与区域

城市现状结构关系,通过对河流的保护及滨水环境景观轴组织,成为老城区空间形态的重要控制手段,形成水天特色的轮廓线。在新区中,依靠的公共性强的空间节点-百花园、标志性建筑物,在色彩上、体量上、高度上,协调和引导周围环境,形成区域现代建筑群(图5)。

图5 元素叠加示意图

4 结论

4.1 城镇意象完整,可识别性强

通过研究区域城镇意象的调查,50%左右受访者的城镇意象清晰、明确,结构完整。同时调查数据也显示出,18.5%受访者认为城镇空间质量较差,意象模糊(图6)。明信阳城镇意象品质低,须从整体进行优化。

图6 城镇意象评价

4.2 城市的传统中心意象强,新建中心意象弱

受访者中,52%认为城镇中心是老城区-以中山路、东方红大道为中心的区域,只有21.9%比例支持羊山新区(图7),偏离信阳城市中心转移的意愿。功能置换战略:随着新区开发,市政府搬迁,新区的区位优势、地租优势,使市中心的部分功能逐渐转移到以百花园、市政府等为标志的新中心。新城市中心设计需优化提升,加强公共活动的参与。

图7 城市中心位置的认知

4.3 地域性特色的城市地标建筑品质偏低

城镇中,申塔、茗阳阁、贤山寺等重要历史公共建筑,随城市社会经济发展而逐渐失去原有的文化和宗教信仰,被遗忘在城市角落。城镇居民倾向于空间中视觉高点的地物(比如百花园、和美生活广场等),为区域标志。此类建筑在文化上缺乏历史内涵,视觉上缺少美学韵味。在城市可识别性中,地域性特色的城市地标建筑没能发挥定向作用。

[1]凯文·林奇.城市意象[M].方益萍,何晓军,译.北京:华夏出版社,2001.

[2]潘卉.城市特色及意象研究在城市规划中的应用[J].南方建筑,2006 (6):108.

[3]郑卫,丁康乐,等.中国古代城市规划制度变迁与城市意象模式转型[J].城市规划学刊,2009(1).

[4]凯文·林奇.城市的印象[M].项秉仁,译.北京:中国建筑工业出版社,1990.

[5]吴国欣.标志设计[M].上海:人民美术出版社,2002.

TU984

A

1007-7359(2016)06-0011-04

10.16330/j.cnki.1007-7359.2016.06.004

河南省社科联项目(编号:SKL-2016-882)。

高连海(1983-),男,山东济南人,硕士;讲师,主要从事城市与区域规划方面的研究工作。