不同方式治疗小儿肠套叠对比分析

杨春勇 廉皓 金若天

[摘要] 目的 探究及分析不同方式整复小儿肠套叠的效果。 方法 回顾性分析我院2012 年1 月~2015 年1 月收治的小儿肠套叠患儿150 例,随机分为三组,分别采用X线引导下空气灌肠、X线引导下钡剂灌肠和超声引导下盐水灌肠对其进行整复治疗。治疗后观察所有患儿整复成功率和并发症情况。 结果 空气灌肠、钡剂灌肠和盐水灌肠三组治疗总复位成功率分别为84.0%、86.0%和92.0%,差异无明显统计学意义(P>0.05),但盐水灌肠组复位总成功率高于其他两组,并且盐水灌肠组首次复位成功率(80.0%)明显高于空气灌肠组(56.0%)和钡剂灌肠组(54.0%),差异具有统计学意义(P<0.05)。而且空气灌肠、钡剂灌肠和盐水灌肠三组患者48 h内复套发生率(4.8%、4.7%和2.2%)和穿孔发生率(2%、0、0),差异无统计学意义(P>0.05)。 结论 对于小儿肠套叠的治疗,超声引导下盐水灌肠整复法具有方便、设备要求低、首次成功率高、无辐射、副损伤少等优点,临床效价较高,值得临床上推广应用。

[关键词] 空气灌肠;钡餐灌肠;盐水灌肠;小儿肠套叠

[中图分类号] R574.3 [文献标识码] B [文章编号] 1673-9701(2016)09-0090-03

[Abstract] Objective To investigate and analyze the effect of different ways in the treatment of pediatric intussusception. Methods 150 cases diagnosed as pediatric intussusception in our hospital from January 2012-January 2015 were retrospectively analyzed and randomLy divided into three groups, each group was given air enema with X-ray, barium enema with X-ray and saline enema with ultrasound reset on it. The success rate and complications were observed after treatment. Results Air enema, barium enema and saline enema treatment group total reset success rate were 84.0%、86.0%、92.0%,There was no obvious difference(P>0.05). but the success rate of first reset for saline enema group(80.0%) was obviously higher than the air enema(56.0%) and barium enema(54.0%) , there were difference(P<0.05). The air enema, barium enema and saline enema groups of patients within 48 hours after sets of incidence(4.8%、4.7%、2.2%) and perforation rate(2.0%、0、0), there was no obvious difference(P<0.05). Conclusion For the treatment of intussusception, saline enema with ultrasound reconstructive method has convenient, low equipment requirements, higher success rate for the first time, no radiation, fewer side damage, and higher clinical potency, it is worthy of clinical popularization and application.

[Key words] Air enema; Barium enema; Saline enema; Pediatric intussusception

小儿肠套叠是婴幼儿时期最常见的小儿急腹症之一,80%的小儿肠套叠发生于2岁以下,尤其是4~10个月月龄的婴儿为多,春秋季节为好发季节[1,2]。其发病急,病情重,若得不到及时有效的治疗,容易造成肠穿孔、肠坏死和休克等并发症,严重者可导致死亡。其治疗方式分为非手术治疗和手术治疗,以非手术治疗为主,包括X线引导下空气灌肠整复、X线引导下钡剂灌肠整复和超声引导下盐水灌肠整复,复位不成功均需手术治疗。不同整复方式各有优缺点,本研究主要将2012 年1月~2015年1月期间收治的小儿肠套叠患儿150例随机分为三组,分别采用空气灌肠、盐水灌肠、钡剂灌肠对其进行整复治疗。治疗后观察所有患儿整复成功率和并发症情况,进一步探究及分析三种整复术在肠套叠治疗中的临床效价,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

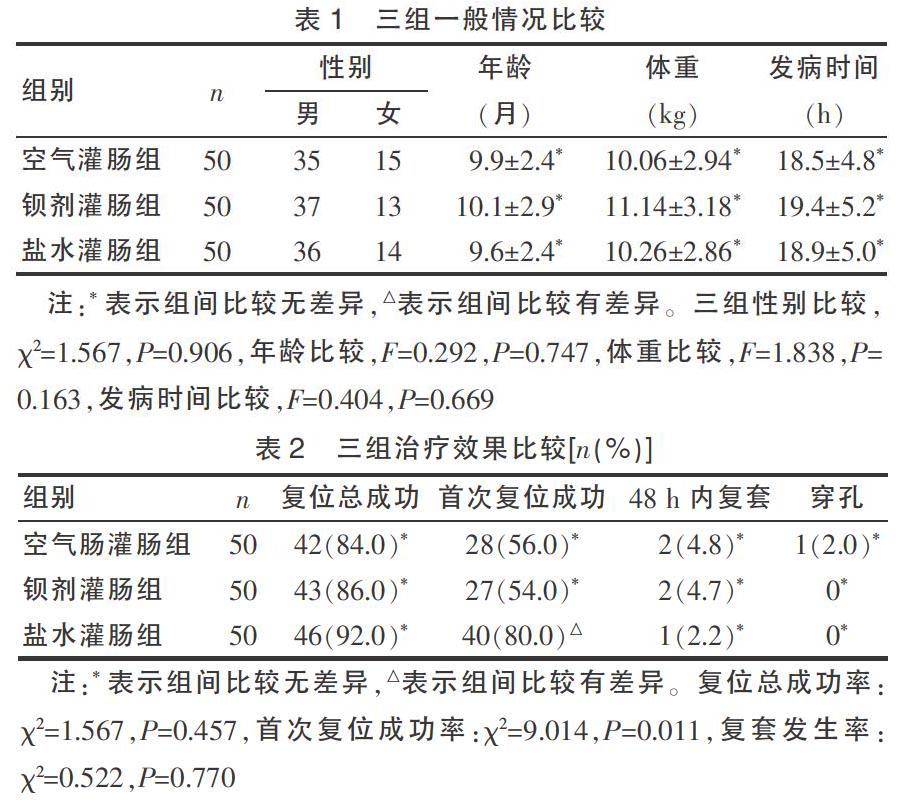

向患者家属交待患儿病情及治疗过程,患者家属同意参与随机临床试验。回顾性分析我院于2012 年1月~2015年1月收治的150例肠套叠患儿,分别采用空气灌肠、钡剂灌肠和盐水灌肠对其整复治疗。三种治疗方式的患儿一般状况见表1。三种治疗方式的一般情况比较,性别P=0.906,年龄P=0.747,体重P=0.163和发病时间P=0.669,差异均无统计学意义,具有可比性。

1.2 方法

常规治疗:在治疗前详细了解患儿一般情况、精神状态、全身情况、大便性状, 发病时间、临床表现及超声检查结果。首先对肠套叠时间长(超过48 h)和不除外肠穿孔的患者剔除,以免出现肠破裂。其次向患儿家长说明利害关系,讲明治疗可能出现的意外情况并签署知情同意书。

灌肠压力的选择:研究表明,小儿正常结肠肠壁能够耐受的压力为26.6~40.0 kPa,当发生肠套叠时, 肠壁水肿,耐压能力明显下降,有时即使使用较低的灌肠压力,也会引起肠管的破裂、穿孔。所以通常灌肠压力控制在8.0~14.0 kPa为宜[3]。

灌肠复位标准:①X线下灌肠复位成功标准:充气或充水压力下杯状缺损影消失,气体或水可进入小肠,小肠逐渐充满气体或水,排气(水)时套叠部不增大或消失[4];②超声下灌肠复位成功标准:盐水经过回盲瓣进入小肠,“同心圆征”消失,并可见“蟹钳征”的回盲瓣。

X线机引导下肠套叠空气灌肠:将患儿取侧卧位,家长和工作人员固定其肩部和大腿根部,将FOIey 氏双腔气囊管末端涂抹石蜡油,插入患儿肛门,深度为4~6 cm,用50 mL盐水注射气囊防止滑脱,将其与灌肠机连接。压力控制在8~14 kPa。压力由低缓慢升高,持续向结肠内注入空气,同时在X 线透视下密切观察气流前端运动情况和充气结肠的套叠组织影像特征,以防止复位过程中出现肠穿孔。观察肠套叠肿块是否消失和空气是否经回盲瓣进入回肠,以判断肠套叠整复与否[5]。若首次灌肠无法复位,可放气休息15 min,然后重复以上步骤2~3次。

X线机引导下肠套叠钡剂灌肠:将患儿取左侧卧位,家长和工作人员固定其肩部和大腿根部,将灌肠管涂抹石蜡油后由患儿肛门插入,深度为4~6 cm。钡剂配置浓稀适宜,以利于其往返回流。经灌肠管缓慢注入500~1000 mL配好的钡剂,同时在X线透视下观察钡剂流动的情况,并温柔细致地按摩患儿腹部以促进肠套叠复位,方向要和结肠的走向保持一致,并与套叠方向相反。复位成功后可见钡剂通过回盲部进入小肠。若首次灌肠无法复位,可休息15 min,然后重复以上步骤2~3次[6,7]。

超声引导下肠套叠盐水灌肠:将患儿取仰卧位,家长和工作人员固定其肩部和大腿根部,将导尿管涂石蜡油后由患儿肛门插入,深度为4~6 cm,气囊内注射25~30 mL盐水用以固定防止滑脱。将温热的0.9%氯化钠1000 mL注入灌肠袋,并悬挂于灌肠支架上,高度约1.5 m,并夹闭导管,然后连接于导尿管。放开水流,同时进行超声扫查,可观察到0.9%氯化钠溶液由乙状结肠开始慢慢充盈肠管,并至肠套叠部位,并辅以手法按摩患儿腹部,方向要和结肠的走向保持一致,并与套叠方向相反。灌肠盐水量一般约400~700 mL。若复位成功可见到盐水经过回盲瓣进入小肠,并可见“蟹钳征”的回盲瓣。若首次灌肠无法复位,可排水后休息15 min,然后重复以上步骤2~3次[8]。

1.3 观察指标

记录空气灌肠、钡剂灌肠和盐水灌肠三种灌肠整复术复位总成功人数、首次复位成功人数、48 h内再次发生套叠人数和穿孔发生人数,比较三种灌肠整复术治疗效果。复位总成功率:复位总成功人数/复位总人数×100%,首次复位成功率:首次复位成功人数/复位总人数×100%,48 h内复套发生率:复套发生人数/复位总成功人数×100%。

1.4 统计学方法

应用SPSS13.0统计学软件进行分析,计量资料以(x±s)表示,采用ONE-WAY Anova检验,计数资料采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

空气灌肠组、钡剂灌肠组和盐水灌肠组三种方式治疗小儿肠套叠的复位总成功率比较差异无统计学意义(P>0.05),但盐水灌肠组复位总成功率达92%,仍高于其他两组,且其首次复位成功率较空气灌肠组和钡剂灌肠组比较差异有统计学意义(P<0.05),表明盐水灌肠组复位首次成功率高,可减少多次复位造成的副损伤。而在48 h内复套发生率和穿孔发生率上三种治疗方式比较差异均无统计学意义(P>0.05),表明三种治疗方式在并发症发生上无明显差异。见表2。

3 讨论

急性肠套叠是婴幼儿时期最常见的急腹症之一, 婴幼儿肠套叠也称原发性肠套叠,约占95%。其发病原因及机制现在尚不明确,目前公认的机制:肠套叠是由近端肠管受到某些因素刺激,使环形肌收缩,并随肠蠕动套入远端肠管内形成。肠套叠可能主要由以下原因造成:①饮食因素。婴幼儿在生后4~10个月逐渐添加辅食,引起肠道功能紊乱,蠕动节律改变,进而引起肠套叠[9];②解剖因素。婴儿期回盲部结肠较宽,而回肠较细,回盲部受到炎症及食物等刺激后导致回盲部淋巴细胞聚集增生,肠管充血、水肿、肥厚,肠蠕动将回肠向前推移进入回盲部,进而形成套叠,这也是回盲部肠套叠最常见的原因;部分回盲部憩室和先天性畸形也易导致肠套叠形成[9];③病毒感染因素。大量研究表明急性肠套叠与肠道内腺病毒感染有关,病毒感染引起患儿回盲部系列改变,如淋巴结肿大、肠壁炎症水肿、增厚、痉挛,进而导致肠蠕动功能紊乱,从而诱发肠套叠[10-12]。

肠套叠临床上主要表现为腹痛、血便和腹部包块[1]。肠套叠导致腹部绞痛的表现:安静的患儿突然出现明显哭闹烦躁,表情痛苦;不能言语的小儿则出现阵发性哭闹,而发作间隙表现正常或安静入睡;随着病情进展患儿出现恶心呕吐和排出“果酱样”大便;病情加重后出现淡漠或嗜睡。其治疗分为非手术治疗和手术治疗,以非手术治疗为主,主要包括:X线引导下肠套叠空气灌肠整复、X线引导下肠套叠钡剂灌肠整复和超声引导下肠套叠盐水灌肠三种。非手术治疗不成功均需手术治疗[13]。本次实验表明超声引导下盐水灌肠复位总成功率和首次复位成功率均高于X线引导下的空气灌肠复位和钡剂灌肠复位(P<0.05),且其可减少多次复位造成的副损伤,其并发症与其他两组无明显差别。

有研究表明,X线可以破坏人体细胞的DNA,并产生难以修复的破坏,进而导致遗传性疾病的发生和诱发细胞癌变。X线照得越多,致病的危险性就越大[14]。而婴幼儿正处于生长发育的高峰,受放射线的影响较大,其中性腺对射线最为敏感,有可能影响患儿以后的生育。所以X线下行空气灌肠整复术和钡剂灌肠整复术治疗小儿肠套叠,X 线对患儿和医务人员必然会有不同程度的损害,尤其是反复多次复位,辐射损伤较大,给治疗带来了极大不便。而超声引导下行肠套叠盐水整复术,可避免患儿、家长及医护人员暴露在X 线下,解除患者对辐射的顾虑,且医生不必考虑整复术的时间限制,可放心仔细地观察患儿病情变化,医师和临床医师可更方便地协作与配合,更能提高复位的成功率,与钟振良等[15]、胡良勇[16]等的研究结果一致,其研究表明超声引导下肠套叠复位成功率高于X线引导下的肠套叠复位成功率。

综上所述,应用超声引导下行肠套叠盐水灌肠治疗小儿肠套叠具有方便、设备要求低、容易掌握、复位成功率高、无辐射、副损伤少等优点,临床效价较高,笔者建议临床上推广应用。

[参考文献]

[1] 吴在德,吴肇汉. 外科学[M]. 第7版. 北京:人民卫生出版社,2008:459.

[2] 夏慧敏. 小儿外科疾病诊疗流程[M]. 北京:人民军医出版社,2013:321-344.

[3] 包会礽. 152 例小儿肠套叠空气灌肠法及复位治疗体会[J]. 浙江创伤外科,2014,19(1):55-56.

[4] 赖志鸿,郑燕君,周凡,等. 小儿急性肠套叠灌肠复位术后早期复发处理[J]. 中国现代医生,2015,53(12):61-63.

[5] 李齐云. 200例小儿肠套叠空气灌肠疗效分析[J]. 浙江临床医学,2011,13(8):944-945.

[6] 上海第一医学院《X 线诊断学》编写组. X线诊断学[M]. 上海:上海科学技术出版社,1986:1083.

[7] 徐原峰,黄清贵,翁志成. 浅谈婴儿肠套叠手法整复方法[J]. 医用放射技术杂志,2006,255(11):51.

[8] 陆敏姣,邹涛,张欢欢. 超声引导下0.9%氯化钠溶液灌肠对小儿继发性肠套叠的诊断价值[J]. 中国基层医药,2015,22(9):1339-1341.

[9] 艾山·华呢西,娜孜拉·阿依提木哈什. B 超下水压灌肠复位小儿急性肠套叠188 例临床分析[J]. 世界最新医学信息文摘,2015,15(2):26.

[10] 余溪洋,徐兵. 病毒感染与小儿肠套叠病因的关系[J]. 医学综述,2015,21(15):2762-2764.

[11] Weintraub ES,Baggs J,Duffy J,et al. Risk of intussusception after monovalenta virus vaccination[J]. N Engl J Med,2014,370(6):513-519.

[12] Yih WK,Lieu TA,Kulldorff M,et al. Intussusception risk after rotavirus vaccain-ation in US infants[J]. N Engl J Med,2014,370(6):503-512.

[13] 王桂芳,李晓鹏. X 射线工作人员460 例白细胞减少情况调查[J]. 中国社区医师,2009,11(20):82-83.

[14] 张锋刚,李传光,徐萌,等. 小儿肠套叠的外科手术治疗[J].中国现代普通外科进展,2015,18(6):494-495.

[15] 钟振良,郭国城,张淑华. 高频彩超在小儿急性肠套叠诊治中的应用价值[J]. 中国医药导报,2015,12(19):114-117.

[16] 胡良勇. 超声诊断小儿急性肠套叠的价值[J]. 中国医学影像学杂志,2014,22(7):511-514.

(收稿日期:2015-12-01)