婴儿主要喂养人对食物转换的认知现状调查

邓承莉,疏洋

(荆门市妇幼保健院儿童保健科,湖北 荆门 448000)

婴儿主要喂养人对食物转换的认知现状调查

邓承莉,疏洋

(荆门市妇幼保健院儿童保健科,湖北 荆门 448000)

[摘要]目的:了解目前婴儿主要喂养人对婴儿食物转换的认知现状,为门诊指导喂养人科学喂养提供科学依据。方法:在儿保门诊随机选取6~12月龄健康婴儿204名的主要喂养人为调查对象,采用《婴儿主要喂养人对食物转换的认知现状调查表》进行问卷调查,用Spss19.0建立数据库,进行统计学分析。 结果:75%的喂养人在婴儿4~6月龄时引入乳类以外的食物。16.2%首选铁强化米粉,79.4%的喂养人总是或经常为婴儿单独制作食物,86.7%的喂养人会在进餐时经常给予言语性鼓励和情感交流,91.1%的喂养人喂食专注。但仅有5.9%的喂养人在食物转换过程中能完全遵循食物转换原则。75%的喂养人对婴儿“厌新”缺乏认识,部分喂养人会有强迫喂食或过渡喂食的行为,89.7%的喂养人不注意婴儿技能训练,57.3%喂养人没有注意到建立良好的进食氛围。结论:主要照顾者辅食添加态度普遍较好,但喂养知识有待丰富,行为有待改善,可利用多种途径加强喂养知识宣传教育,培养正确的喂养行为。

[关键词]婴儿喂养;喂养人;食物转换;认知

随着婴幼儿消化能力、生长发育逐渐提高,单纯乳类喂养已不能满足其营养需求,需要由纯乳类的液体食物向固体食物逐渐转换。如若此期食物转换不合理,除会影响其生长发育外,还对以后的饮食习惯、认知及社会心理发展产生长远影响。婴幼儿食物转换是个渐进的过程,需要科学的理论和技术指导。本调查旨在了解目前婴儿主要喂养人对婴儿食物转换的认知现状,为门诊指导喂养人科学喂养提供科学依据。

1对象与方法

1.1对象

选取2015年4月至8月于荆门妇幼保健院儿保门诊就诊的6~12月龄的婴儿的主要喂养人204名为调查对象。所有婴儿均为健康儿,排除早产儿、低体重儿、以及患有先天性疾病和心肝肾、血液系统等疾病的婴儿。

1.2方法

在参考国内相关研究的基础上,根据《中国0~6岁儿童膳食指南》及《儿童喂养及营养指导技术规范》自行设计了KAP问卷调查表。其中包括一般情况、主要喂养人食物转换中食物的选择、喂养行为、喂养环境。采取面对面询问婴儿主要喂养人的方法完成。

广泛查阅资料的基础上设计调查表,经预调查后修改完善确定。对调查员进行统一培训,采用统一的标准询问调查对象。问卷完成后当场收回,逐项检查,发现无法修补的漏答项此问卷即标为“废卡”。问卷确认无误后验收,再将数据录入微机,并进行完整性、范围性、逻辑性检查。

1.3统计学分析

所有调查数据采用SPSS19.0软件录入,进行逻辑纠错后的结果用SPSS19.0进行统计分析。

2结果

2.1基本情况

此次共调查婴儿204人,其中男婴108人(52.9%) ;女婴96人(47.1%)。引入乳类以外食物前的喂养方式:母乳喂养105人(51.5%),混合喂养69人(33.8%),人工喂养30人(14.7%);主要喂养人:父或母159人(77.9%),祖父母或外祖父母45人(22.1%);文化程度:初小或以下12人(5.9%),中学78人(38.2%),专科或本科111人(54.4%),硕士或以上3人(1.5%);居住地:城区150人(73.5%),农村54人。

2.2主要喂养人对食物转换的认知

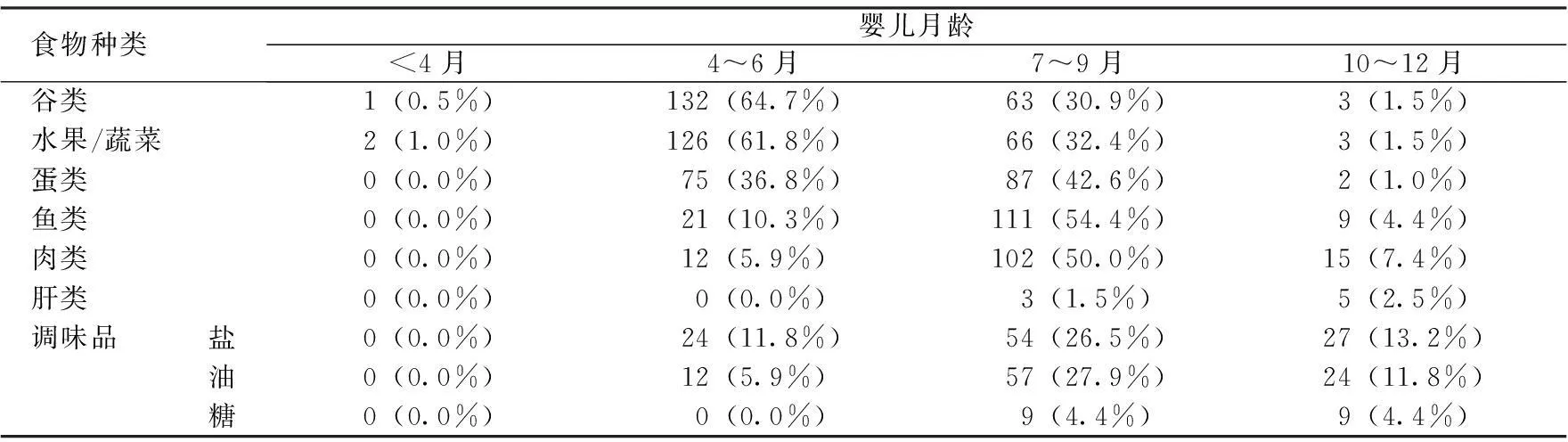

1)主要喂养人给婴儿引入乳类以外食物的时间本次调查75%的喂养人选择在4~6月龄时给婴儿引入乳类以外的食物,首选食物为米粉的占80.9%, 16.2%首选铁强化米粉。引入各类食物的时间见表1。

表1 各类食物引入时间的分布情况 例(%)

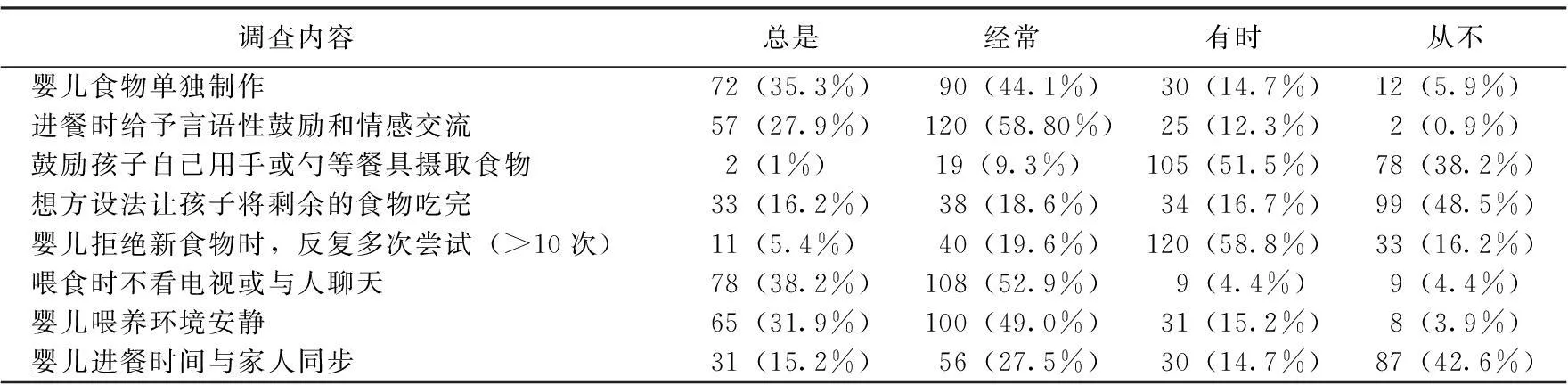

2)主要喂养人食物转换中的喂养行为包括婴儿食品的制备、喂养行为、喂养环境以及喂养时的情感交流等,具体调查结果见表2。

表2 喂养人的部分喂养行为分布情况 例(%)

3)主要喂养人获得喂养知识的途径老一辈人传述48人(23.5%),朋友交流114人(55.8%),网络或媒体160人(78.4%),育儿书籍112人(54.9%),妇产科医生48人(23.5%),儿保科医生76人(37.3%),其他4人(2%)。

3讨论

婴儿期食物转换是一个复杂的、渐进的过程。其他食物的引入时间、种类、性状以及喂养人的喂养行为等因素都会影响婴幼儿的生长发育,及时、充足、安全、适宜的引入其他食物是婴幼儿生长发育的重要保证[1]。虽然随着经济和文化水平的提高,人们对婴幼儿的营养需求越来越关注,获取喂养知识的途径越来越多。

3.1主要喂养人的喂养知识有待更新和加强

WHO建议婴儿6月龄后添加其他食物,我国《儿童喂养及营养指导技术规范》建议开始引入非乳类泥糊状食物的月龄为6月龄,不早于4月龄。本次调查中有75%的喂养人能在正确的时间(4~6月龄)给婴儿引入非乳类食物。相对国内前期的某些相关调查略高[2,3]。但引入原因有高达52.9%的喂养人仅是因为认为到了添加乳类以外食物的年龄,并不清楚理想的食物引入时间应以婴幼儿的生理成熟度为依据,月龄并不是婴儿引入其他食物的唯一依据[1]。因此,保健人员除应提前帮助喂养人了解引入其他食物的时间有个体差异,还应帮助喂养人观察了解婴儿发育状况,以把握最佳的引入时机。

在引入食物的选择上,原则是易于消化吸收,能满足生长需要,不易引起食物过敏,可补充铁元素。一般引入的第一种食物是强化铁的谷类食物,其次是蔬菜(根块茎类、瓜果类)、水果,最后肉、鱼类(7~8个月)、蛋类(9~11个月)、蔬菜茎叶类[4]。本次调查98.5%的喂养人能首选不易过敏的谷类食物作为婴儿最先引入的食物,80.9%的喂养人选择米粉,其中16.2%的首选铁强化米粉。分别有36.8%、10.3%、5.9%的喂养人在4~6月龄过早的添加了动物性食品蛋类、鱼、肉类,仅4%的喂养人为婴儿添加了动物肝脏,分析原因,随着经济水平的提高,人们有能力为婴儿提供更好的食品,但对补铁的重要性认识还不足,部分家长喂养观念滞后,仍认为蛋黄是婴儿补充铁的最佳食品,应及早给予。喂养人不愿意给婴儿添加肝脏的原因,一部分是受本地区传统观念的影响,认为动物内脏脏,一部分是因为不知道如何去制作。因此,保健人员除应指导喂养人建立科学的喂养观念,正确为婴儿选择各阶段的食物,还应指导喂养人制备婴儿食物的方法。这样可提高喂养人科学喂养的信心和积极性。

在食物的制作中,有51.5%的喂养在婴儿食物中加入了盐,45.6%加入了食用油, 8.8%偶尔加糖。婴儿的食品应清淡,无盐,少糖、油,以避免造成婴儿挑食或偏食,预防龋齿,控制成年期的高血压发病率[5]。大部分喂养人知道婴儿的食物应清淡、不宜过多加糖,但不清楚应该具体在什么月龄加盐、油,或者是加多少。今后,应该在这方面加强宣传。

3.2主要喂养人的喂养行为有待改善

本次调查显示,大部分喂养人喂养态度积极,有79.4%的喂养人总是或经常为婴儿单独制作食物,86.7%的喂养人会在进餐时经常给予言语性鼓励和情感交流,91.1%的喂养人喂食专注。但对食物转换这个复杂渐进的过程缺乏足够的认识,喂养行为中仅有5.9%的喂养人在食物转换过程中能完全遵循食物转换原则。75%的喂养人对婴儿对食物的"厌新"缺乏认识,仅25%的喂养人会反复多次尝试,部分喂养人会有强迫喂食或过渡喂食的行为,89.7%的喂养人不注意婴儿技能训练,会因为不卫生、浪费时间等原因不愿意婴儿自己用手或勺等餐具摄取食物,57.3%喂养人没有注意到建立良好的进食氛围。

在食物转换的过程中数量由少到多,品种从一种到多种,质地由细到粗。这样既可及时发现对婴儿过敏的食物,又可刺激味觉发育,促进婴儿咀嚼和吞咽功能发育,促进牙齿发育[4]。当婴儿拒绝新食物时,只要喂养人能坚持反复尝试,一般10~15次后婴儿会乐意接受新食物[6],采取强迫进食,或不再作为辅食添加,均对婴儿食物选择和能量摄入有副作用[7]。建立良好的进食氛围和鼓励婴儿用手或勺等餐具摄取食物既可增进婴儿进食兴趣,又利于促进手眼协调和独立进食能力。长期不适宜的喂养行为,将会造成喂养-营养失平衡,导致儿童营养不良或营养过剩[8]。相关研究表明,亦会对婴幼儿进食行为造成影响,导致喂养困难[9]。因此,鼓励和肯定喂养人积极的喂养态度,提高喂养人对喂养行为的认识,纠正喂养人喂养行为的偏差,以保证婴儿营养均衡、身体健康以及培养良好的饮食习惯仍很迫切。

3.3主要喂养人获取喂养知识的途径有待开发

随着经济和文化水平的提高,婴儿主要喂养人的文化层次越来越高,获得喂养知识的途径也悄然发生着变化[10]。本调查显示,主要是网络或媒体、育儿书籍、朋友交流,其次是儿保科医生和妇产科医生指导和老一辈人的传述。儿童保健人员可利用多种途径加强喂养知识的宣传教育:①通过网络(微信公众账号等)、媒体(电视、报纸)、杂志等多种途径向喂养人提供全面正确的喂养知识;②与妇产科医生展开联动宣传,让母亲在孕期提前了解婴儿喂养知识,③门诊提供喂养咨询、纠正喂养行为偏差,发放育儿知识手册;④采取培训、讲座等形式完善喂养人的喂养知识;⑤组织妈咪沙龙、健康小厨房等其他形式,组织喂养人进行经验交流、进行婴儿食品制作等喂养技能操作,提高喂养人喂养技能,增加喂养信心。

[参考文献]

[1]陈邵红,黎海芪.婴幼儿喂养与食物转换[J].国外医学儿科学分册,2005,32(5):302~304.

[2]张爽杰,张春慧.婴幼儿主要照顾者辅食添加认知现状及影响因素调查[J].卫生职业教育,2015,33 (1):132~133.

[3]杨柳云.婴儿辅食添加现状调查[J].护理学杂志,2009,24(13):46~47.

[4]黎海芪.婴幼儿营养与生长发育[J].实用儿科临床杂志,2007,22(11):801~803.

[5]中国营养学会.中国居民膳食指南[M].拉萨:西藏人民出版社,2013:152~153.

[6]刘湘云,陈荣华.儿童保健学[M].3版.南京:江苏科学技术出版社,2006:108~115.

[7]黎海芪.感知觉、行为发育与儿童进食[J].中华儿科杂志,2003,41(5):390~394.

[8]谢健,王惠珊.儿童早期喂养行为研究进展[J].中国妇幼保健,2007,18(22):2586~2588.

[9]赵职卫,徐海青,戴琼,等.喂养人喂养行为对婴幼儿喂养困难影响的研究[J].中国儿童保健杂志,2013,21(3):262~265.

[10]王文蕾,林绚晖,郭艳萍,等.我国婴儿辅食添加现状及影响因素[J].中国妇幼保健,2012,23(10):1589~1592.

[编辑]一凡

[收稿日期]2015-12-12

[作者简介]邓承莉(1975-),女,主治医师,主要从事儿童保健工作,1261935600@qq.com。

[中图分类号]R174.4

[文献标志码]A

[文章编号]1673-1409(2016)18-0041-03

[引著格式]邓承莉,疏洋.婴儿主要喂养人对食物转换的认知现状调查[J].长江大学学报(自科版),2016,13(18):41~43,45.