县志的社会史资料价值

——以康熙《灵璧县志》为例的考察

徐 静

(淮北师范大学 历史与社会学院,安徽 淮北 235000)

县志的社会史资料价值

——以康熙《灵璧县志》为例的考察

徐静

(淮北师范大学历史与社会学院,安徽淮北235000)

[摘要]社会史研究强调历史的“整体性”,地域空间建立的历史联系性可以保证历史的整体性。研究历史从地域入手,最直接的历史资料就是地方志。县志记载一县之地方方面面的情况,为社会史研究提供大量的原始资料。《灵璧县志》作为一部典型的官修志书,保存了古代灵璧政治、经济、文化、社会生活等方面的大量具体资料,具有很高的社会史资料价值。

[关键词]《灵璧县志》;社会史;资料价值

一、社会史与县志

对于什么是社会史可谓众说纷纭,至今仍没有统一的答案。很多学者倾向于认为,“社会史是一种运用新方法、从新角度对历史加以解释的史学研究范式”[1],“社会史关注的是一种总体的历史研究,采用的是自下而上的视角和跨学科的研究方法”[2],它为史学研究带来了翻天覆地的变化,是一种新的研究范式。社会史研究强调的“目光向下”促使研究者将目光投向下层、投向民众,关注诸多从未进入过史家视野的社会群体。社会史兴起于改革开放后的思想解放和史学创新时期,是从反省旧史学理论方法的缺陷与偏失、借鉴新理论、方法起步的。研究视角的转换与理论方法的创新是社会史的突出特点,也是它与传统史学及其他专史学科的重要区别。社会史研究强调历史的“整体性”,从社会的观点出发去看全部的历史,以研究“整个社会”为目标。社会史研究认为应当从“社会”整体角度探讨历史发展变迁及其规律性,探索历史社会机制及其发展变迁,微观研究也应当从整体社会史的角度进行,即把微观研究的对象放在总体社会史中进行考察,在系统社会史的知识体系中明确专题研究的位置。传统的历史研究,基本上是以宏大叙事为特征,往往为了说明社会形态、社会性质或某个道理,在某一历史时期确立理论框架,然后填充史料加以说明,实际上史料被肢解,历史的整体性受到破坏。研究区域史或地域史,从整体观念出发,认为只有把人物、事件、制度甚至史料放在特定空间才能认识。“地域空间建立的历史联系性,可以保证历史的整体性,从地域史得到的历史认识更反映历史实际,更为深刻。”[3]从地域看大历史,有可能建立新的历史体系。

因此,研究历史从地域入手,具有重要的方法论意义,而认识特定的地域或区域,最直接的历史资料就是地方志。地方志记载一地各方面的情况,是综合性的百科全书,具有丰富的资料价值。地方志是认识地方历史的窗口,是研究地域史、区域史的基本资料,也是研究历史的重要切入点。地方志的史料价值,首先是体现在具有认识地方历史甚至更大历史的整体性上,地方志里数量最多的是府州县志,其中县志的资料比较具体详实,历史的整体性强,府志往往也是在县志及州志基础上编纂的,所以初读地方志应当先读县志,研究也应该以县志为基础。

二、康熙《灵璧县志》的社会史资料价值

清朝统治者非常重视编纂地方志,自康熙王朝起,方志修撰开始大规模进行。康熙十一年,大学士卫周祚上疏建议:“各省通志宜修……请敕下各省督抚,详查各山川、形势、户口、丁徭、地亩、钱粮、风俗、人物、疆域、险要,照河南、陕西通志款式纂辑成书。到部之日,送翰林院汇为《大清一统志》。”[4]康熙帝采纳后,诏令各地设局修志。就在该年,灵璧知县马骕发起纂修《灵璧县志》,后因积劳成疾殁于任上,修志中辍。康熙十二年吴嵩出任灵璧知县,组织儒学生员,让儒学训导汪之章出任编辑,继续纂修县志,于康熙十三年深秋成书,后因离任未能付梓面世。继任者高士朗、姜玉皆因忙于县事,未能将志稿纂成。直至康熙十九年夏顾勤墉到职后,终将《灵璧县志》纂成。康熙《灵璧县志》组织结构完整,图文并茂,保存了古代灵璧政治、经济、军事、文化、教育、生活等方面的丰富资料,既有“上层社会”的组织架构,又有底层民众的民生经济;既有物质层面的城镇布局,又有精神层面的文治教化。既有社会贤达的慷慨义举,又有历代“列女”的生动事迹。康熙《灵璧县志》描绘了栩栩如生的古代灵璧社会图景,具有很高的社会史资料价值。

(一)政治军事

《灵璧县志》卷一《方舆志》、卷二《食货志》、卷四《秩官志》、卷六《选举志》描述了古代灵璧的地方政权构成、官僚体系及灵璧籍官员仕宦经历。从《方舆志》下的“建置”目“灵璧旧设三乡四十里”“顺治十三年,知县汪彪均为二十四里”[5]3的记载可知清代县以下基层单位是“乡”和“里”。《秩官志》明确记载了古代县级官僚体系的构成和人员名单。县级官僚体系包括三个分体系:县官、学官、防守。县官体系包括知县、县丞、主簿、典史,还有“固镇巡检司”的“巡检”一员,“固镇马驿”的“驿丞”一员,另有“僧会司、道会司、医学、阴阳学”等机构;学官体系包括“儒学教谕”一员,“训导”二员;“防守”是驻军体系,灵璧驻军最高职务是“千总”。由历任官员简历可知,明清时知县、县丞、主簿一般都有“功名”,知县一般由“举人”“贡生”充任,偶尔会有“进士”充任知县,例如这本《灵璧县志》的纂修知县吴嵩就是康熙三年甲辰进士。县丞、主簿一般由“监生”充任,偶尔有“贡生”充任者。《选举志》记载了灵璧历史上征辟和进士、举人、岁贡、国子生以及乡饮封赠恩荫人员和简历,为研究古代选官任官和科举制度提供了具体资料。

(二)民生经济

《灵璧县志》卷二《食货志》集中保存了古代灵璧的一批经济史料,包括“户口、田赋、地亩起科、课程、马政、物产”等目。赋税是朝廷的主要经济来源,地方官的一项重要工作,就是征收赋税。古代县志对人口、田亩、赋税的记载往往非常详细,为研究古代社会赋税制度提供了具体资料。《灵璧县志》详细记载了赋税的征收方式和具体数额,所涉赋税名目繁多,有按人头征收的,有按地亩征收的,另外加征的零碎项目很多,例如 “折色、铺垫、水脚、旱脚、河工、船料、堤夫、浅夫、随漕赠贴、宿州卫军粮”等。其中提到了“银”的计量单位,“征银:一万一千二十一两五钱六分五厘一毫八丝八忽二微一纤五沙二尘二埃三渺一漠。”[5]76精细程度令人叹为观止。明清时期工商业已有很大发展,《灵璧县志》记载了地方政府向商人颁发运销食盐凭证“盐钞”,向商业经营者征收“商税银”,向手工业者征收“匠班银”,向水路运输者征收“水脚银”。

随着社会经济的发展,明清时期灵璧的城镇面貌已有很大改观。《灵璧县志》卷一《方舆志》下“城池”“公署”“街衢关厢坊表”“仓铺场院”等目,保存了康熙时代灵璧县城的城市布局、建筑分布;“镇市村集”记载了县城之外集镇的分布。这些资料反映了一个典型的古代县域的城镇风貌。

元明清时期自然灾害的发生频繁。《方舆志》“祥异”篇保存了元朝至元三年(1337年)至清康熙十三年(1674年)灵璧的一批灾荒资料,共记载灵璧338年间水灾12次、旱灾15次、风灾2次、雪灾4次、“恒雨”10次、蝗灾13次、虫灾1次、地震3次、疫病1次。

(三)民风民俗

《方舆志》“风俗”“节序”目提供了很多古代灵璧民风民俗方面的资料。如“风俗”目有一段关于灵璧民风的描述:

其室庐,少瓴甋,多茅茨;中堂有甓而外必覆茅,有古风焉。其衣服尚布素,绝少绮纨。其饮食,多饼,非是不饱;南乡则多用米粟矣。宴会不事珍味,颇有匏豕葵枣之风。其器用近朴,无琱几。乘驾马骡及蹇。虽妇女不恒乔,但过通衢有面衣而已[5]45。

这一小段文字描述了古时灵璧人的住房、衣饰、饮食、器用、出行等方面的特点,集中展现了古代灵璧纯朴的民风。“节序”目按时间顺序记录时古灵璧人在节日期间的活动情况。其中既有上层社会“官衿”的“朝贺”“拜龙亭”“谒文庙”,也有下层百姓节日期间生动活泼的生活图景:上元“张灯”“放火花”“走桥”“食粉团”;清明“扫墓祭先”“门插柳枝”“人戴柳圈”;端午“吃粽子”“饮雄黄酒”;中秋“赏月馈节”;腊月八日“食腊粥”“酿腊酒”“作腊酱”;二十四日“扫舍除旧”;除夕“易门神”“修岁事”“烧爆竹”等。“节序”目记录了妇女儿童节日期间的活动场面,如七夕“乞巧”之俗,上元“走桥”之俗。清潘荣陛《帝京岁时纪胜·正月·走桥摸灯》记“元夕妇女群游,祈免灾咎。前一人持香辟人,曰走病。凡有桥处,三五相率以过,谓之度厄,俗传曰走桥。”清明“寻芳郊外,小儿放纸鸢为戏。”端午“悬符插艾,男妇小儿佩符”[5]47。风俗与人们的生产生活密切相关。“迎春牛”是用土牛打春,以示迎春和劝农。立春“迎春牛,剪春幡,饮春酒,食春饼”[5]46。《节序》里,还值得一提的是“六月六日晒书晒衣”[5]47的记载,在灵璧方言中此节俗叫“lulu”,阴历六月皖北高温多雨,东西容易发霉,所以要晒晒。“晒书”体现人们对知识文化的崇敬。

(四)文治教化

封建国家强调“文治武功”,“武功”体现为军事强大、疆域辽阔,“文治”体现在精神层面的要求,一方面通过国子监、府州县学、书院等教育体系对社会精英进行封建文化教育,另一方面通过祭祀、旌表等行为在全社会(包括平民百姓)推行封建价值观。

1.教育

“学校之关系世运也,古矣。”[5]128古代社会对教育特别重视,各地专门设有学官、学宫。《学校志》记载了古代灵璧的教育机构“儒学”“正学书院”“四门社学”的规制、修建以及在孔庙举行的祭孔活动。在《灵璧县志》正文前的《灵璧县城池图》中清晰可见“儒学”在县城中的显著位置,此外附有专门绘制的“儒学图”“正学书院之图”。这些史料是研究明清时期一县教育体系的基本资料。

2.祭祀

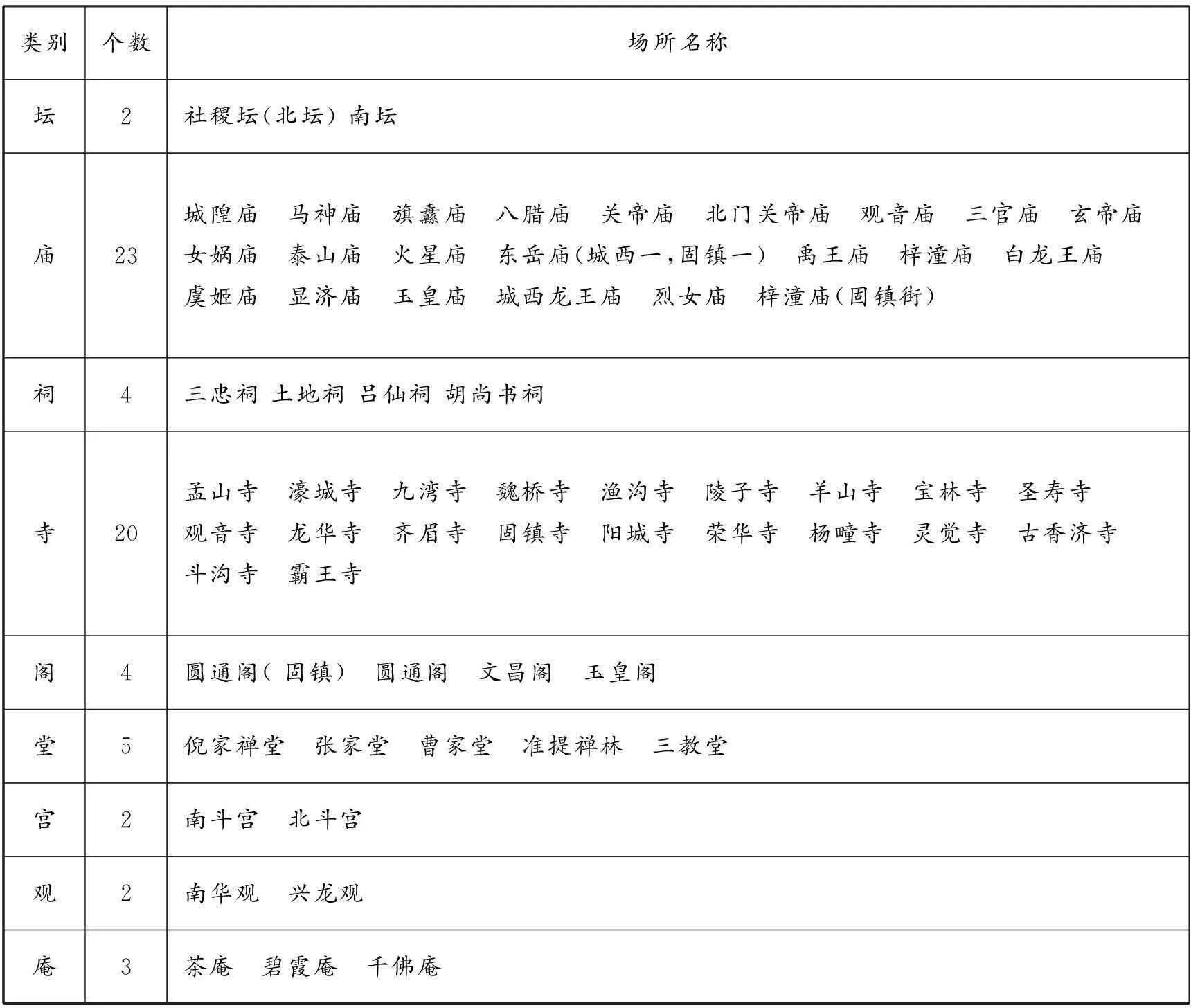

祭祀是封建国家建立并维持精神秩序的重要活动。灵璧县志《方舆志》下的“坛壝祠庙”“风俗”“节序”等目以及《学校志》就保存了很多古代灵璧祭祀活动的资料。《坛壝祠庙》记载了众多灵璧祭祀场所,见下表所示:

古代灵璧宗教祭祀所统合表

灵壁境内各祭祀场所祭祀的对象广泛,可整理归类如下:

(1)农业祭祀

①社稷祭祀。社稷是土神和谷神的总称,土神和谷神是以农为本的古代社会最重要的原始崇拜物。君王为了祈求国事太平,五谷丰登,每年都要到郊外祭祀土地和五谷神,社稷也就成了国家的象征。“社稷之祀自京师以至直省府、州、县皆有之”[6]2516。《灵璧县志》载社稷坛“封土为坛,高三尺,周以垣,植以木,设老人守之,禁居民毋近采牧”“每岁二月、八月,上戊之日,县官主祭”[5]37;②风云雷雨祭祀。位于灵璧城南门外的南坛,“其神牌中曰:风云雷雨之神”[5]37。③龙王祭祀。龙王掌管降雨,对农业生产至关重要。《灵璧县志》载灵璧城西有“龙王庙”,城北有“白龙王庙”。④农神祭祀。《节序》载“社日村中祀农神,调社饭”[5]46。⑤土地神祭祀。⑥八蜡祭祀;《灵璧县志》载“蜡祭为报田农,祈岁事而设:一曰先啬,二曰司啬,三曰农,四曰邮表啜,五曰猫虎,六曰坊,七曰水庸,八曰昆虫。盖索诸神而祭之也,蜡索也。”[5]39祈求农田水利正常,病虫害不来袭。

(2)神鬼祭祀

①自然神祭祀;②善神祭祀。女娲庙、玉皇庙、城隍庙、观音庙、吕仙祠供奉的女娲、玉皇、城隍、观音、吕仙即为此种祭祀对象;③佛道祭祀。佛道寺堂庙观遍布灵璧城乡,佛道祭祀在古代灵璧人的精神信仰中占有重要地位。

(3)历史人物祭祀

①玄帝庙、禹王庙、关帝庙、虞姬庙分别祭祀颛顼、禹、关羽、虞姬,这些历史人物神化之后,成为后人祭祀的对象。②孔子祭祀。《学校志》保存了详细的孔子祭祀资料。县“儒学”既是儒学教官的衙署所在,又是祭祀孔子的庙堂。“规制”目记载了“儒学”(即孔庙)的建筑布局;

“祭器”目详列祭孔所用祭器及祭品。“祭器以陈庙廷,昭祀事,明礼乐。”[5]132记载祭品25种,祭器17式,乐器22样;“乐章”目记载了一套完整的祭孔乐章,由“迎神”“初献”“亚献”“终献”“彻馔”“送神”“望瘗”组成,有舞蹈和乐词演唱相配,其歌词赞颂孔子道德高尚,维持王化,是“百王宗师、生民物轨”。例如“迎神”:

大哉孔圣,道德尊崇。维持王化,斯民是宗。

典祀有常,精神并隆。神兮来格,于昭德容[5]134。

《学校志》附有6幅图,其中5幅是祭孔时的牌位、祭器、祭品陈设图(包括“先圣正位陈设图”“东配陈设图”“东哲陈设图”“东庑陈设图”“启圣祠陈设图”),第6幅图是在孔庙举行的“乡饮酒礼”图。这些资料全面展现了灵壁县孔庙祭祀活动的面貌。③名宦、乡贤、烈女祭祀。孔庙内还设有名宦祠、乡贤祠祭祀灵璧历史人物。名宦祠祭祀历史上管理灵璧地区有方的官吏,包括汉洨长许慎、宋元明清灵璧知县、主簿、教谕、训导等11人。乡贤祠祭祀历史上灵璧籍的名宦显贵,包括汉司空陈宠、尚书令陈忠父子、宋河南平章政事张礼、元参知政事中奉大夫张郁、明总督两广都御使户部左侍郎刘继文等12人。三忠祠祭祀知县陈伯安、主簿蒋贤指挥钱英此三公,胡尚书祠祭祀胡松,烈女庙祭祀儒生张崇志妻王氏。

(4)祖先祭祀。灵璧县志“节序”目有不少关于祭祖的记载。例如元日绅衿“祀神、祀先”,清明“扫墓祭先”,中元“祀先”,冬朝“十月初一日祀先”,冬至官衿“祀先”等。

(5)战旗祭祀。祭祀场所为旗纛庙。《灵璧县志》按“旗纛,即古牙神。立秋祭之,以助杀气。”“祭旗之日,县正官以下皆至。有镇守武职,亦邀至。”[5]38牙神,即牙旗之神,牙旗的旗杆上饰有象牙,多为主将、主帅所建。

(6)马神祭祀。古代官府对官用马匹特别重视,《灵璧县志》有“马政”一目,记载灵璧官用马匹的定额、牧养方式的变迁,并设庙祭祀马神。

3.旌表

牌坊是中国古代社会生活的一个独特符号,曾是社会最高荣誉的象征。树牌坊是彰德行、沐皇恩、流芳百世之举。承载了歌功颂德功能的牌坊,主要包括善政坊、功德坊、忠义坊、节孝坊等。《方舆志》“坊表”目所列18个“坊”中有13个是为表彰登科中举的人所立的。很多坊名直接与科举有关,例如“登科坊”“世科坊”“进士坊”等。这些人登科中举之后多受皇帝的恩宠被授予官职,给家族带来莫大的荣誉,所以有的坊名叫做“恩荣坊”“翀宵坊”“登云坊”“光裕坊”。他们为官一方,造福百姓,有“善政”,有“功德”,都是“忠孝节义”之士。有的坊名体现“宦绩”,例如为刘继文建“抚绥百越坊”,是因其曾“巡抚广西”“总制两广”,任过监察御史的官职。有4个坊是为贞节烈妇所建,分别的“贞烈坊”“节妇坊”“贞节坊”。朝廷对“坊”的设立很重视道:“朝廷以之使人过而高山景行焉”[5]60。这些“坊”耸立于古时灵璧的大街上,时刻彰显着封建社会“忠孝节义”的道德观,引导人们的价值取向,在地方百姓心目中占有重要地位,因有“邹南皋元标道灵璧,望刘公重镇坊,为之下拜,顾嗟良久而去”[5]60的记载。

(五)义举善行

1.官员的捐俸行为

《灵璧县志》多处记载了官员的捐俸行为。如:

孟山路,城北至孟山七十余里……万历四十六年,知县陈公泰交捐俸以倡,令董元真、王维藩鸠众募工,修补成路[5]36。

玄帝庙,城西关外……典史薛君一玠,捐俸甓垣十余丈,遂壮伟。是年,久雨楼倾,知县陈公泰交捐俸重修[5]40。

天启三年,知县别公如纶于各乡镇不拘小大,随地俱捐俸买地,置立义冢,各立石纪焉[5]66。

何其元,靖州人……万历中为教谕……因学宫之颓,捐俸倡多士葺修殿庑、伦堂暨贤宦二祠[5]124。

黄诵,龙溪人。万历中为知县。念贫生向学之苦,捐俸剏置学田,以资膏火,诸生戴之[5]126。

文昌阁半圮,训导汪之章初任,捐俸独修之。十一年春修戟门,知县马骕捐俸以助。……十七年夏,知县姜玉锐志捐俸鼎建。率诸生王运昌、陈国铉等,拮据劳苦,创建文庙、伦堂俱五间,规制较昔更弘大焉[5]129-130。

明清时期地方官员的俸禄并不高,然而在地方财政极端困难的情况下,地方官作为少数有固定“工资”收入的人员,只能捐出自己的俸禄作为发展地方民生事业的资金。地方官捐俸营建民生事业,一方面为自己赢得了荣誉,留名史志,另一方面也起了模范带头作用,营造了“乐善好施”的社会风气。

2.地方人士的义举

除了在职官员捐俸以外,退休回乡的官员、儒学生员、地方士绅、普通百姓甚至和尚道士,都为家乡的建设捐款捐物、出工出力。《灵璧县志》有很多这样的记载:

固镇新桥,镇南河上。乡致仕主薄曹渊蠲家财五百金成之[5]35。

新马桥,蟹河之上……其后,道人张本清重建[5]36。

高桥,城北十里湖上……邑人高明偕同辈魏易、黄让诸人各蠲私镪,集土为堤,垒石为桥[5]36。

固镇路,自城南至固镇,七十余里……万历四十二年,邑人张亢、刘鸣盛诸人,鸠众筑之于旧路[5]36。

圣寿寺,城东北三里地……又有大圆通阁,系乡官刘侍郎为感神疗母之异,而独力建之[5]39。

吕仙祠,城北乡绅刘潜建[5]40。

南斗宫,袭芳园前,生员刘鸣盛建[5]40。

北斗宫,景樊园前。生员刘鸣春建[5]41。

戟门广三丈四尺,深二丈二尺。……生员李錧捐助石鼓一对[5]130。

文昌阁,礼门东,阁向西。万历中知县万弘谟、乡贤刘继文及诸廪生捐建[5]131。

黄凤来,固镇人。……来子钦锟与秋子镛,俱入文庠。至康熙八年,知县马骕重修学宫,钦等能继父志,将来所置董万洪田产一所,计价一百六十两,欣然捐出,略无德色[5]183。

3.民间善行者

《人物志》“孝义”目记载诸多民间“孝义”事迹,有养亲至孝,有的乐善好施,有拾金不昧者,有买妾归还者等等。如:赵桂“善养父母”,葬亲后“遂庐墓侧三年”;曹培“事亲尤孝”,亲殁,“躬自辇土,垒台于新茔之侧”“而作庐其上”“日夜寝处其中”;李熙生“事父母以孝闻”;余质“孝养孀母徐氏”,母病剧,余质“刲股为羹以进”;徐朝光“天性周急好施,诸如构桥梁,施粥糜,葬无主骸,济穷人棺,有善即行,人称其义。”王化新“家道虽俭而好施,宗族婚嫁必助成之。他如殡里人之母,埋久暴之棺。年逾八旬,行义不倦”;田乐泉,“贫而酿于市”,一日拾遗金一囊,当遗金者来寻时,“遂举而还之”。徐谦光“拾遗金累百。求其主不得,归命三子镇、铎、锡,逡巡迭往其地。旬有五日,物色得之,为水客刘应祥”;徐朝光“赎罗姓之妻,令与完聚”;陈怀礼“买妾,值饥民王姓以妻作妹卖之”,陈怀礼得知后“即日还其夫,并聘金予之”;尹国泰,妻宣氏为买妾,尹国泰“访其原配,与之完聚,仍赠资斧赡之”[5]184-185。这些记载无疑是研究古代社会慈善行为的宝贵资料。

(六)悲壮列女

《人物志》“列女”目刻画了一个悲壮的女性群体——“列女”。“列女”即“烈女”,事迹悲烈之女子。在古代男权社会中,女性基本没有发言权,史书中很少书写女性角色,且较少正面形象,但在方志中却往往有专门的“列女”篇目。她们大都以悲剧的面目出现,夫亡而殉夫,或为了保全“名节”而自杀,是地方史志塑造的正面女性形象群体。《人物志》“列女”目共记载了33位“列女”的事迹,其中17人夫亡守节不改嫁,10人夫亡殉夫,5人遭遇流寇后为全节自杀,1人刲股疗亲。甚至有并未完婚的“聘妻”,未婚夫亡,为“夫”守节不改聘或殉“夫”,可见封建社会“贞节”思想影响之深。这些“贞烈”女子都是封建社会的道德楷模,受到封建国家的“旌表”。县志的“列女”目是透视封建伦理道德的典型资料。

三、余论

社会史研究强调“眼光向下”,注重“底层社会”的研究,注重历史事物的“整体性”,注重“以小见大”。“县”是中国历史最悠久的行政区划之一,是中国社会基层的构成单元,县域是古代社会一般老百姓的主要活动区域。中国历史上王朝更迭不断,县域社会却相对稳定,具有天然的“整体性”。作为一个县之“百科全书”的县志,是进行社会史研究的极佳“样品”。通过对康熙《灵璧县志》的梳理,可见县志在社会史研究中具有多方面的价值:一是县志记载一个县方圆一二百里内的人、事、物,相较于“省志”“一统志”“正史”,县志保存的资料更具体也更具原始性和真实性;二是县志反映的是一个较小地域产生的人、事、物,历史信息之间的关系比较明显,有利于整体把握其内在联系,是社会史研究的“良好”对象;三是县志的编纂过程、编纂理念也是社会史的研究对象。县志编纂过程是朝廷、地方官员、修志人员互动的结果,体现的是国家的意志、时代的精神。当前社会史研究方兴未艾,众多的古代县志保存了丰富的社会史研究资料,是开展社会史研究“取之不尽、用之不竭”的资料宝库。县志对于开展整体历史研究、微观历史研究、基层社会研究、民众研究等都具有重要价值。

参考文献:

[1]定宜庄.三十年来社会史研究的回顾与反思——以明清时期为例[J].历史研究,2008(6):14.

[2]户华为.走向多元开放的社会史[N].光明日报,2009-3-24(12).

[3]常建华.试论中国地方志的社会史资料价值[J].中国社会历史评论,2006(7):63.

[4]乔治忠.《大清一统志》的初修与方志学的兴起[J].齐鲁学刊,1997(1):116.

[5](清)吴嵩,顾勤墉.灵璧县志[M].合肥:黄山书社,2007.

[6]尔巺.清史稿[M].北京:中华书局,1977.

[责任编辑韦杨波]

The Documents,Value of County Annals for the Study of Social History——Take Lingbi County Annals in the Kangxi Dynasty as the Center of the Study

XU Jing

(School of History and Society,Huaibei Normal University,Huaibei,Anhui 235000,China)

[Abstract]The study of social history emphasizes the‘integrity’of history and the historical connection of the establishment of regional space can ensure the integrity of social history.Starting with the geographical study of history,the most direct historical documents are local chronicles.Local chronicles are regional comprehensive encyclopedias.County annals which record all aspects of a county can provide a large number of living original documents for the study of social history.Lingbi County Annals in the Kangxi Dynasty,as one of typical official chronicles,has preserved a large number of political,economic,cultural and social documents in ancient Lingbi County,having high documents,value for the study of social history.

[Key words]Lingbi County Annals;social history;documentary values

[中图分类号]K250.6

[文献标识码]A

[文章编号]1672-9021(2016)01-0105-07

[作者简介]徐静(1983-),女,安徽灵璧人,淮北师范大学历史与社会学院2014级硕士研究生,主要研究方向:中国史。

收稿日期2015-12-06