“卢钧”与“炉钧”辨析

王 忠 全

(中州大学,河南 郑州 450000)

“卢钧”与“炉钧”辨析

王 忠 全

(中州大学,河南 郑州 450000)

长期以来,关于“卢钧”与“炉钧”以及“北方炉钧”与“南方炉钧”之概念,众说纷纭,莫衷一是。“卢钧”作为钧瓷衍生的唯一支派,又称“卢瓷”、“卢钧”,而“炉钧”则因清雍正时期在景德镇烧制而得名。经考证研究,可得出以下结论: 卢家在神垕具有相当久远的烧制钧瓷的历史,而非从清光绪年间的卢振太才开始烧制钧瓷;钧瓷在明代并未断烧,“卢钧”早于“炉钧”而存在;景德镇所谓“炉型窑”即为“火炉中所烧”的说法是误解,“炉型窑”实为卢家早在明代就使用的“推拉式风箱窑”的变种;景德镇“炉钧”之名的形成与“卢家”有着密不可分的关系,“卢钧”与“炉钧”是上下传承关系。

卢钧; 炉钧;“北方炉钧”;“南方炉钧”

凡研究钧瓷之人,一涉及“卢钧”和“炉钧”这两个概念,就会感到一头雾水,再加上“北方炉钧”与“南方炉钧”两个概念,就更无从下手。所谓“卢钧”与“炉钧”以及“北方炉钧”与“南方炉钧”这些基本概念,至今仍是钧瓷发展史上未破解的谜团。而破解这些谜团的关键,首先就是要搞清楚何为“卢钧”、何为“炉钧”,如果这两个概念捋顺了,问题也就迎刃而解了。

“卢钧”是从钧瓷中派生出来的一个重要且唯一的分支,它以独特的艺术表现形式与审美视觉,在历史上享有“可与宋钧相媲美”的盛誉,习惯上人们称之为“卢瓷”或“卢钧”,而“炉钧”则因清雍正时期在景德镇烧制而得名。长期以来,关于“卢钧”与“炉钧”以及“北方炉钧”与“南方炉钧”之概念,众说纷纭,莫衷一是,但就目前来说,认为“南方炉钧”起源于大清雍正年间而“北方炉钧”即“卢钧”产生于光绪年间的观点,在学术界占据主导地位,这样算来,景德镇“炉钧”竟比神垕“卢钧”早了二百多年。问题是如果说神垕“卢钧”是由钧瓷中派生出来的话,那么,景德镇“炉钧”又是从哪里派生出来的呢?难道是景德镇的独创吗?笔者查阅了很多这方面的文章、书籍,发现它们几乎都没有涉及这一最基本的问题。那么,景德镇“炉钧”究竟师源于谁呢?

一、关于“卢钧”之概念

就“卢钧”而言,“卢”为姓氏,“卢钧”就是卢氏家族所烧的钧窑器。据后补卢氏家谱记载,清光绪时期,神垕镇窑工卢振太及其子卢天福、卢天增、卢天恩等,在钧瓷烧制方面造诣很深。他们当年所烧的钧瓷送到开封、上海等地,古玩店都将其当成宋钧卖,价格极高。后人们得知这些钧瓷均为卢家新烧,一些古玩商们恐败坏名誉,便在门口挂出了“谨防卢瓷”的牌子。这足以证明卢家所烧的钧瓷在当时已达到了以假乱真(宋钧)的程度。直至今日英国大不列颠博物馆仍将卢家所烧的钧瓷当作宋钧收藏展示。可见,瓷界所说的“唯卢钧可与宋钧相媲美”之说还是很有根据的。

这里面涉及两个关键问题。

(一)卢家究竟何时开始烧制钧瓷?清光绪年之前的卢家究竟居于何处?做何营生?

相传,清光绪年间卢振太携家人从河南密县来集镇迁到了禹县神垕镇。对于这一说法,不仅卢氏家谱没有记载,禹州(县)志没有涉及,而且现在几乎所有的学术著作、论文等也都没有去认真考证,所以这始终是一个谜。

那么,卢家是何时与钧瓷结缘的呢?关于这一点至今几乎找不到任何原始资料记述。普遍流传的说法是:卢振太是在清光绪时期从密县迁到神垕的。一次,他在耕田时从地里发现了一些十分精美的宋钧瓷片,进而对钧瓷产生了浓厚兴趣,于是便开始研烧钧瓷等等。按照这种说法,我们可以这样理解:第一,卢振太并非因钧瓷而从密县来集镇迁到禹县神垕镇的,他来神垕镇就是种地的;第二,卢振太是在耕田时因偶尔发现了宋钧瓷片才对钧瓷开始感兴趣的。

这就是所谓二者的关联,但这个关联是否成立呢?这是我们首先要面对的问题。如果是为了种田,卢振太大可不必带着老婆孩子从密县来集镇迁到禹县神垕镇这望天收的岗地生活;再就是不管卢振太有多聪明,他也不可能因为在耕地时偶尔捡到一些宋代钧瓷瓷片,凭兴趣短时间就烧出了“可与宋钧相媲美的瓷器”。

我们知道,从唐花釉出现到北宋时期钧瓷烧成,至少经历了二三百年的时间。据此,如果我们大胆推测,至少卢家在清之前的很长一个时期就开始以宋钧为蓝本烧制钧瓷了。为搞清这一基本事实,笔者做了以下调研。

一是笔者专门拜访了神垕的卢家后人卢玉梅女士。据她介绍,当年卢家的老坟就在今天的新峰六矿所在地。1970年,政府划拨给新峰六矿上千亩土地,其中就包括卢家祖坟所占的将近100亩的墓地。100亩是什么概念?即便从光绪元年1875年算起,到1970年也仅有95年的历史,那么,仅凭卢家卢振太这一条线怎么会占100亩大的墓地呢?按人均墓地20平方米计算,100亩可掩埋3000多人,如果仅仅几十年,这个数字很难成立。据介绍,当时迁坟时,卢家只迁了近代以后的一些祖坟,包括卢振太以及卢振太之上的大片祖坟全部被矿上推平。而且,早在20世纪60年代,卢氏家族墓地已无空余,这之后去世的族人都埋在了政府为他们重新规划的墓地。可见,卢氏家族从光绪年间迁来之说难以成立。对于卢玉梅的说法,时任神垕镇党委书记现年八十多岁的范文典老先生也如是说。

二是在研究这一问题时,笔者有幸从神垕镇钧瓷大师苗长强家存放的苗氏家谱中查到:苗家十一代先祖苗之和迎娶了当时居住在神垕镇的卢氏为妻,十一代是一个什么概念?起码也有二百多年的历史吧。按当时缔结姻亲门当户对的通例,卢家亦应是当地的名门望族,况且卢氏只是卢家的女儿,那么她的父亲、爷爷及向上还有许多代应该都生活在神垕。卢家在神垕镇的历史决非从卢振太才开始,而是相当久远。

三是从神垕镇的传说上讲,唐代时神垕镇窑工卢青与卢红兄弟二人巧遇画圣吴道子(号道玄,今禹州鸿畅镇人,鸿畅镇与神垕镇距离约两公里),他们在神垕共同探讨如何烧制钧瓷。我们知道,古人作画,用的是矿物质研磨的颜料,吴道子对于如何配比颜色釉有着丰富的经验,他将作画用的原料技艺传授给窑工卢青、卢红兄弟二人,用于烧制瓷器,应该说是有根据的。因为钧瓷所使用的原料几乎全部由当地的矿物质组成。时至今日,禹州的钧瓷还有“道玄瓷”的说法。我们大胆地将这个传说与卢家祖坟关联在一起,假若唐代卢家就有族人在神垕镇烧造钧瓷的话,那么如上所说,卢家祖坟能占上百亩地也就比较靠谱了。

四是“卢钧”之说由来已久,最起码在清代已经叫响,当时所谓的“谨防卢瓷”实际上就是“谨防卢钧”。作为一个瓷种,能以姓氏命名的在历史上不多见,尤其是在宋代五大名瓷之一的“钧瓷”这个大概念下又出现“卢瓷”的称谓,进而形成唯一正宗且被人们普遍认可的钧瓷流派,可以说,如果它没有独领风骚数百年的历史这几乎是不可能的。

五是前年笔者曾在许昌的古玩市场买到过两块钧瓷瓷片,它们是同一件方式花盆上的,可以缝缝相接。经观察,这两块瓷片胎质疏松,透气性强,与宋钧的胎质紧密区别很大,所以可以判断,它带有典型的“粗大明”特征;同时,这两块瓷片,孔雀绿釉与胭脂红釉的融合与流动非常美妙,清新自然(见图1),带有我们今天所说的“卢钧釉”的典型特征。由此可以证明卢家族人明代时很可能在神垕烧制过钧瓷。

基于以上研究笔者得出两点结论。

其一,卢家决非从卢振太这一代才开始在神垕烧制钧瓷,其祖上早就开始在神垕烧制钧瓷了,之所以后来会有“卢钧”一说,这与卢家长期在烧制钧瓷方面所取得的巨大成就是分不开的。

图1

其二,卢家不是靠种地为生的农户,而是世代以烧制钧瓷为生的匠人,正是有了卢家前面许多代的技术传承和经验积淀,才有了后来清光绪时期卢家钧瓷的辉煌。

(二)明代钧瓷是否断烧?

这是我们研究这一课题不可回避的问题,因为它与明代神垕镇卢家是否烧制钧瓷以及清代雍正时期景德镇“炉钧”的形成有着密不可分的关系。

在中国陶瓷发展史上,钧瓷作为宋代五大名瓷之一,曾创造了辉煌的历史。金元时期,全国各地仿钧成风,以致形成了庞大的钧窑系。但到了明代,随着陶瓷中心的南移,北方瓷业处于衰退期,而这一时期,景德镇瓷业异军突起,形成了一枝独秀的局面。正基于此,不少研究者认为,明代为钧窑的断烧期,也就是说明代没有钧瓷。其理由有两点:一是元末战争使神垕的窑工丧失了烧制钧瓷的基本条件,并导致大量窑工南迁;二是明代第十六位皇帝为明神宗,其名为“朱翊钧”,因钧窑犯了君名之讳,故明代钧瓷断烧。这些理由看似无可挑剔,但笔者不敢苟同。

首先,说元末战争导致钧瓷断烧几乎不可能,因为金元时期全国大部分地区包括内蒙古在内都在仿烧钧瓷,已经形成了一个庞大的钧窑系,虽说受战争影响,但战争影响没有想象的那么大,更不会因为局部的战争而使钧瓷断烧。

其次,钧瓷因犯了明神宗朱翊钧(1563—1620)“钧”字之讳而断烧的说法也从未见史书记载。我们可以推断一下,明朝是1328年建立的,而明神宗则是1563年才出生的,这中间已经历了235年的历史,所以即便是明神宗时期断烧的,那么明神宗之前的两百多年难道也断烧了吗?据禹州(县)志介绍,明神宗即位,因避讳改“钧州”为“均州”,只是金字旁的“钧”改成了土字旁的“均”,从一定意义上讲,瓷源于土,这并不影响钧瓷本身的属性。所以,把所谓明代钧瓷断烧的罪名强加于明神宗的头上,既不客观也不公正。同时,如果一定要说避讳的话,那么为什么江苏的宜兴和广东的石湾还一直在烧仿钧瓷器呢?宜兴仿钧始于明代中期,最初是为了弥补紫砂胎体表面粗涩的缺陷而施钧釉烧制,据明代王穉登《荆溪疏》所记:“宜兴古阳羡也,一名荆溪……蜀山黄黑二土,皆可陶……近复出一种似均州者,获直稍高……陶者甬东人,非土著也。”*见王穉登著《荆溪疏》,清顺治重修刻本。《景德镇陶录》曰:“明代烧造为江南常州府宜兴人欧之明所制,形式大半仿钧故曰‘宜钧’。”*见清蓝浦著《景德镇陶录》,1928年上海神州国光社影印本。从这些记载中可以了解宜兴仿钧之大概。其实,明代时,景德镇也开始仿钧,谓之“窑变器”,明后期,广东石湾窑的仿钧,谓之“广钧”。

那么,明代的神垕又是什么情况呢?明万历高濂《遵生八笺》载:“均州窑,有朱砂红、葱翠绿(俗所谓鹦哥绿)、茄皮紫,红若胭脂,青若葱翠,紫若

墨黑,三者纯无少变露者为上品。”*见高濂著《遵生八笺》之《燕闲清赏笺》,清嘉庆重订本。万历就是明神宗的年号,这里明确记载的就是均州窑。同时他所记载的这些色彩,不同于传统宋钧里蓝外红的特点,而与卢钧釉色极为吻合。

另有这样一条记载也可作为我们研究这一问题的突破口。明末清初著名思想家、学者方以智先生在《通雅》一书中,有这样一条记载:“其曰钧州,有五色,即汝窑一类也。窑变则时有之,报国寺观音,窑变也。”

“报国寺”位于北京城西。始建于辽代,明代早期塌毁,成化二年(1466)重建,改名慈仁寺,俗称报国寺。也就是说重建的报国寺中有一尊类似汝窑一类的五色窑变釉观音塑像供奉在那里,而且说得很清楚是来自均(钧)州的五色窑变釉瓷器,这说明明代时钧州仍然在烧制钧瓷。

对于报国寺供养的观音塑像,清乾隆时期英廉所编《钦定日下旧闻考》也有记载:“(大慈仁寺)寺后有毗卢阁,为当时北京卢沟桥行骑历历可数。阁下瓷观音像高可尺余,宝冠绿帔,手捧一梵字轮,相好美异,僧云得之窑变,非人工也。”*见英廉等奉敕编《钦定日下旧闻考》,1988年北京古籍出版社校点本。这里尤其需要注意的是“宝冠绿帔”,说的就是釉色。可见,报国寺中的这尊窑变釉钧瓷观音塑像成于明代,至清乾隆时期仍保存完好。

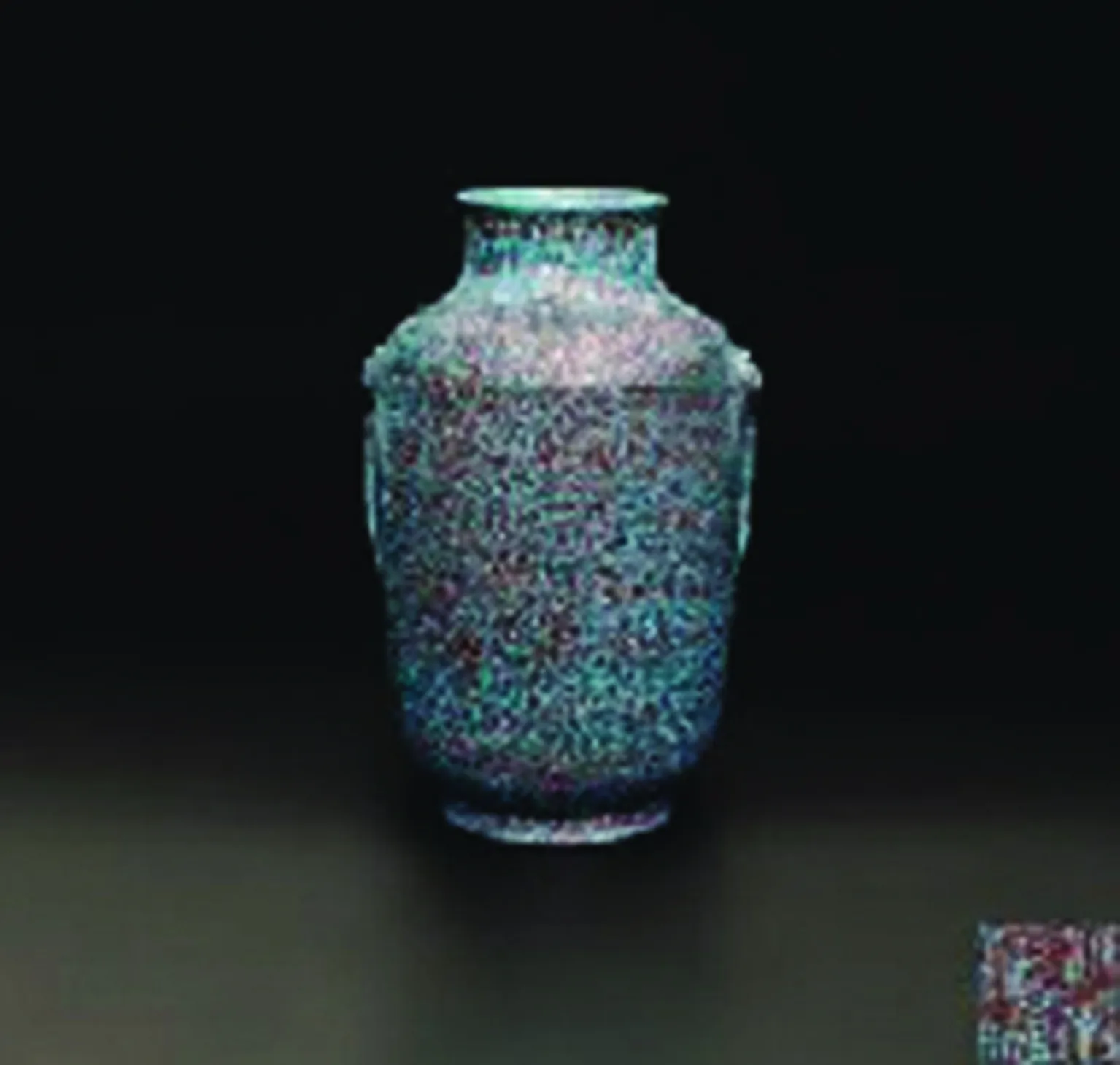

此外,1980年,考古工作者曾在神垕镇西大街办事处院内,发现了一座明代古钧瓷窑址,在此出土了相当一部分这一时期烧制的钧瓷瓷片,并同时出土了一件刻有“天启六年”和“祁造”的陶范。另外,郑州收藏家李经谋先生就藏有一件刻有“天启年制”(图2)的钧瓷盘。天启年间是什么时候?“天启”为明神宗的儿子明熹宗朱由校的年号。这说明一直到明代后期神垕镇一直在烧制着钧瓷。而另一“祁造”的陶范则说明,神垕镇在明代不仅有卢家在烧造钧瓷,而且还有祁家和更多的家族在烧造钧瓷。

图2

我们证明明代钧瓷没有断烧的事实,目的就在于说明从宋代到清代钧瓷一直在传承、发展着,只是规模或大或小、或官窑或民窑而已。如是,清光绪时期卢家能够烧出“可与宋钧相媲美”的瓷器也就再自然不过了,因为他们本身就不缺乏钧瓷技艺的传承。

我们今天之所以要这样证明,就在于要说明钧窑从宋代到清代数百年间一直薪火未断的事实,正是有了钧窑这数百年的技术传承和经验积淀,至清光绪时期,无论是卢家的钧窑或是其他家的钧窑,其烧造技术与工艺水平皆已达到相当高的程度,只是卢家的钧窑烧得可能更好一些,以致好到可与宋钧相媲美的程度。因而,我们完全有理由这样说,卢氏和其他姓氏的先辈们早就在神垕这片热土上从事着烧制陶瓷的活动,这个时间可以上溯到唐宋甚至更远的历史时期。

二、关于“炉钧”之概念

“炉钧”作为瓷器的一个品种最早记载于乾隆时期的《南窑笔记》和清人唐英的《陶成纪事碑》中。

《南窑笔记》是这样解释的:“炉钧一种,火炉中所烧,颜色流淌中有红点者为佳,青者次之。”故有人据此解释为:因在炉型窑中采用还原工艺烧制而称之为“炉钧”。但究竟何谓“炉型窑”至今没人能够说得清楚。

《陶成纪事碑》则将“炉钧釉”释为“如东窑、宜兴挂釉之间,而花纹为流淌变化过之”。据此,还有人认为“炉钧”与宜兴仿钧有传承关系。

我们知道,雍正瓷器素以精细典雅的艺术风格而著称,特别是颜色釉瓷的烧造品种繁多,制作精良。炉钧釉是清代雍正时期仿烧的低温窑变花釉品种之一,盛行于雍正、乾隆两朝,这已是毋庸置疑的事实。从传世的景德镇炉钧釉瓷器来看,其工艺精湛,釉色美妙。据分析,炉钧釉以铜、钴、铁等元素为呈色剂,烧成后釉呈红、蓝、绿、紫、青等色,釉层肥厚,釉面自然垂淌,相互熔融,形成彩斑或条纹等窑变效果。但其釉层不透明,开小细片,器足涂釉,内底一般有款。同时期景德镇还烧有仿钧窑变釉,这种瓷器内壁釉面为柔润的洁白色,外壁多以红色为主,有浅蓝色细纹,红蓝掩映,釉水有的成旋涡状,有的成花朵状,开片自然,偶有流釉现象。

从一定意义上讲,景德镇所烧的“炉钧”或“仿钧窑变釉”等器物虽然都有自己的特色,但仍然属于仿钧的范畴,就其风格或品相上讲,与传统宋钧相比还有很大差距。宋钧以蓝色乳浊釉和铜红窑变釉形成的幻化莫测的艺术形式而闻名于世,开颜色复合釉之先河。可以说宋钧那种厚重典雅的风格和宝光内蕴的品质对后世影响极大。

但我们今天所要搞清楚的不仅仅是景德镇炉钧本身所具有的特点,更重要的是景德镇炉钧究竟从何而来这样一个事实,也就是说要查清“炉钧”的身份。任何事情的发生和发展都有其自身的因果关系,炉钧当然也不例外。笔者认为谈景德镇炉钧必谈一人,要搞清楚这个问题又必谈一地。所谓一人是指乾隆时期的唐英,所谓一地则是指钧瓷发源地禹州的神垕镇。

唐英(1682—1756),字俊公,隶汉军正白旗,沈阳人。雍正六年,监江西景德镇窑务,协助年希尧烧造瓷器。雍正十三年接替年希尧职务,任管理淮安扳闸关税务,兼领陶务。唐英在职将近三十年,先后为雍正和乾隆两代帝王烧制瓷器。他潜心钻研,躬身力行,与窑工们同吃同住,为清代陶瓷发展做出了杰出的贡献。

据考,康熙时期熊氏督窑期间就开始仿汝、官、哥窑烧制,史称“熊窑”。雍正即位后对钧瓷情有独钟。据《清档》雍正记事杂录记载:“雍正七年八月初七……郎中海望持出菊瓣式宜兴壶一件,奉旨交给年希尧照此款式做钧瓷,将霁红、霁青釉色烧造”。同年,唐英根据雍正谕旨,为仿烧钧瓷,专门派吴尧圃到禹州神垕学习钧瓷配方及工艺。吴尧圃是安徽人,长期客居景德镇,能仿古法自为窑器,产秘色瓷,与唐、熊、年三窑并称,谓之“吴窑”,足见其陶瓷造诣极深。临行前,唐英专门作诗赠与吴尧圃:

絮落花飞春已暮,几欲留春春不住;离筵黯黯趁春开,春风引客均(钧)州路;山山水水几许长,帆墙云树愁苍茫;谷城黄石岘首泪,酒材诗料携轻装;丈夫出门各有道,知己情深在怀抱;此行陶冶赖成功,钟鼎尊罍关国家;玫瑰翡翠倘流传,搜物探书寻故老;君不见,善游昔日太史公,名山大川收胸中;陶鎔一发天地秘,神工鬼斧惊才雄;文章制度各有别,以今仿古将毋同;不惜骊驹三叠唱,内顾无忧行色壮。荆襄一水游有方,不比天涯成孟浪。荷香蒲绿掉归舟,倚闾白发颙颙望。*见唐英著《陶人心语》,顾栋高编定。

唐英在诗中反复嘱咐吴尧圃要到河南取真经。以下两句最值得关注:一句是“此行陶冶赖成功,钟鼎尊罍关国家”。“此行陶冶赖成功”,说明唐英对吴尧圃到均州(钧州当时称谓)神垕镇学习制作钧瓷充满期待;“钟鼎尊罍关国家”意思是说具有端庄大气造型和厚重典雅风格的钧瓷是关乎国家政权的礼器,来不得半点马虎。再一句“玫瑰翡翠倘流传,搜物探书寻故老”。“玫瑰翡翠倘流传”是指钧瓷自然流动所形成的窑变釉色,即红似玫瑰,绿如翡翠。单就这种釉色而论,这就是典型的“卢钧釉”而不是“宋钧釉”;所谓“搜物探书寻故老”说的就更明白了,要找到钧瓷的实物和钧釉的配方,就必须到钧瓷的故乡神垕镇,因为只有均州才是钧瓷的原产地。试想如果此时均州的钧瓷断烧,唐英还会派吴尧圃到均州去学习吗?从这首诗中可以深谙唐英对吴尧圃均州之行的重视程度,其中有嘱托、有要点、有方法、有目的,可谓语重心长。这一点,我们从图1所示的明代两块卢钧釉瓷片中,也能找到这种“玫瑰翡翠倘流传”的感觉。因为这种感觉与传世宋钧那种 “里蓝外红”的特点差距很大。明白了这些,我们就知道了唐英希望吴尧圃到钧州去干什么了,就是要学习卢家烧制钧瓷的配方及工艺。

如是,这就为我们判断江西景德镇“炉钧”的由来提供了重要依据。也就是说卢家早在明代就已经能够烧造“玫瑰翡翠”般的釉色了,而这个釉色也正是雍正皇帝所喜爱的釉色。这一点从景德镇所烧传世炉钧可以看出,它并没有跳出这两种主要的釉质成色,只是景德镇与神垕镇因当地原材料不同而烧出的效果略有差别而已。神垕镇称这种釉色为玫瑰红、翡翠绿,景德镇称这种釉色为霁红、霁青(见图3)。了解了这些也就明白了唐英派景德镇的顶尖瓷器高手吴尧圃到神垕取经的真实意图。同时,将图1明代的两块卢钧瓷片与图3的这件炉钧釉灯笼瓶相比较,即可看出二者当有师承关系。

图3 炉钧釉灯笼瓶(清乾隆)

钧瓷之源在钧州,景德镇要仿烧钧瓷,一定要到钧州的神垕来学习。而神垕的卢家技术又最全面,所以他们在学习中就难免会有卢家钧窑这个概念。卢家钧窑对炉钧来讲影响甚大,实际上卢家所使用的钧窑就是“风箱式小窑炉”,这种小窑炉直径一米三左右,其窑炉中间只能装一个匣钵,匣钵里要么装一件大点的坯胎,要么装两到三件小点的坯胎,周边堆满蓝炭,用人工推拉式风箱催火,炭尽器成。此种烧制方式成功率极低,“十窑九不成”,但偶尔出一件珍品,其价格也相当高。时至今日,这种窑炉在神垕作为传统烧制技艺仍有保留,如当代钧瓷艺人李和振所建的几个风箱式窑就是这种窑,只是原来推拉式风箱催火变成了小电动鼓风机催火。所以,吴尧圃在神垕取经时,不仅要学习卢家的钧釉配方,同时也一定会学习卢家的这种用“推拉式风箱窑炉”的烧制方法,而这种窑炉应该就是《南窑笔记》中所记载的所谓“炉型窑”。可见,这种过去无人明白的“炉型窑”实际上就是“推拉式风箱窑炉”的别名而已。当吴尧圃把在神垕学到的技术带到景德镇后,很明显,作为清代官窑他们都不可能把仿烧的钧瓷叫作“卢钧”,因“卢”为姓氏,而作为皇家御窑,不可能以“卢”姓来命名,但他们又离不开从“卢家”所学的工艺与配方,于是景德镇就有了所谓的“炉型窑”和“炉钧”之名,这应该就是“炉钧”之概念的由来。在当时皇家御窑能用“卢”之谐音“炉”作为瓷器之名,已经是对“卢家”最大的认可或者说是恩赐了。

由此而论,清乾隆时期《南窑笔记》所解释的“炉钧一种,火炉中所烧”,应该是站不住脚的。何为“火炉中所烧”?瓷器不通过火炉中高温烧造就不能称其为瓷器。我们可以想象,为什么景德镇的“青花”和“粉彩”不叫“炉青花”或“炉粉彩”呢?可见,“炉钧”之名与“卢家”是有很深渊源的。

三、结论

了解了“炉钧”与“卢钧”之名的由来,也就基本弄清了景德镇“炉钧”的本源,“卢钧”才是其正宗的鼻祖。二者在艺术表现形式上有所不同,这是由历史的原因、地域的原因、原料的原因和人为的原因所造成的。

中国陶瓷艺术大师晋佩章先生在世时曾说过:“五六十年代,神垕艺人到景德镇去,那里的艺人都远接远迎,为什么?因为景德镇的钧瓷是从神垕学的,所以他们才尊称神垕的艺人为老师。”时至今日,在神垕的近二百个窑口中,起码有五十多个窑口还在烧制“卢钧”,而且非常红火。当然,至于“卢钧”的叫法是否科学,我认为是不科学的。因为不管是卢家烧的“卢钧”或张家烧的“卢钧”,虽然都达到了相当高的水平,但如从科学意义上讲,它们都属于钧瓷,所以只能叫钧瓷,而不应叫“卢钧”。

当然,“卢钧”的称谓之所以能够从明清保留至今,这里面既有历史的定位,也有现实的公认,但更多的是人们对卢家在钧窑发展史上和新中国成立后所保留下来的钧瓷烧制工艺和钧釉配方的尊重。卢钧作为钧瓷的一个支派,是我们中华民族优秀文化遗产的一部分,确实值得后人永远敬仰和珍惜。

责任编辑:师连枝

2015-12-22

王忠全(1954—),男, 中州大学副研究员,研究方向:中国秦汉史及钧瓷收藏。

J509

A

1671-9824(2016)04-0027-05