企业规模、人力资源冗余与校企合作创新绩效

钟 和 平

(许昌学院 商学院,河南 许昌 461000)

企业规模、人力资源冗余与校企合作创新绩效

钟 和 平

(许昌学院 商学院,河南 许昌 461000)

通过从理论上分析企业规模、人力资源冗余与校企合作创新绩效的关系,并基于中国制造企业的实证研究发现,企业规模与校企合作创新绩效之间存在倒置“U”型关系,人力资源冗余与校企合作创新绩效正相关,企业规模负向调节人力资源冗余与校企合作创新绩效之间的关系,人力资源冗余在企业规模与校企合作创新绩效之间发挥中介作用。基于资源冗余观视角研究校企合作创新,有助于进一步深化对校企合作创新理论的认识。

人力资源冗余;校企合作创新;企业规模;产学研结合;组织冗余

引言

冗余与创新是组织理论和战略管理文献中讨论的焦点问题[1][2]。国内外学者主要基于组织理论和代理理论,对冗余资源与企业创新之间的关系进行探索研究,提出了冗余资源与企业创新绩效之间的正相关[3]、负相关[4]、“U”型[5]、倒置“U”型关系模型[6][7]。一些学者则将研究的重点转向了冗余资源、企业管理情景因素、企业创新之间的相互作用机理方面的研究。如Mousa and Chowdhury(2014)研究证实,CEO的任期和报酬正向调节冗余资源与创新之间的关系[8],李晓翔和霍国庆(2015)则发现企业规模负向调节冗余资源与产品创新之间的关系[9]。一些学者则基于冗余资源的多维价值属性,深入研究了人力资源冗余对企业创新的影响。如Mishina et al. (2004)指出,人力资源冗余有利于企业通过现有产品进行市场扩张[10];Voss et al.(2008)发现,企业主要利用人力资源冗余改进现有产品以应对环境的威胁[11];钟和平等(2009)则提出了人力资源冗余与技术创新的倒置“N”型关系模型[12];Lecuona and Reitzig(2014)研究证明,人力资源冗余通常会降低企业绩效,但具有企业特定隐性知识的富余员工能使企业获益[13]。

以上有关冗余资源(人力资源冗余)的研究都集中关注企业冗余资源的内部开发与利用,对冗余资源的外部利用关注不够。基于资源冗余观,冗余资源能驱动企业的创新和发展[10]。因为企业存在冗余资源,若这些冗余资源不足以支持企业独立开发有前景的创新和发展机会时,寻求校企合作来共同开发就成为较好的选择。由此可见,企业人力资源冗余促进了校企合作创新,校企合作创新反过来又促进了企业人力资源冗余的外部利用,然而,现有文献对此缺乏研究。基于此,本文认为,深入研究人力资源冗余与校企合作创新的关系,具有非常重要的理论意义和现实意义。因此,本文拟通过我国制造企业的调研数据,深入研究企业规模、人力资源冗余与校企合作创新绩效的关系,以期为该领域的研究做出一些努力。

一、理论分析与研究假设

(一)人力资源冗余与校企合作创新绩效

校企合作创新是建立在企业和高校双方优势互补基础上的以充分利用高校技术资源为企业服务的创新,是企业追求的以提高企业绩效为目标的新战略,当然需要相当的人力资源的投入,特别是掌握市场知识、产品及工艺的实践知识等的人力资源的投入,更是校企合作创新成功的关键。人力资源冗余实质上是超过企业现有业务需要的过剩的人力资源[12],企业人力资源冗余的存在在提高资源效率和开发利用外部机会方面给企业经理带来了较大的经营压力。Poynter & White(1985)认为,企业常利用人力资源冗余来有效利用环境提供的创新与发展机会[14],当企业的人力资源冗余不足以支持企业独立开发利用外部创新与发展机会时,与高校合作创新就成为首选,也正因为企业存在人力资源冗余,企业才有多余的人力资源投入校企合作创新。尽管校企合作创新降低了企业对合作创新项目的总的资源投入,但企业在搜寻高校合作项目、高校合作伙伴时需要一定的人力资源投入,实施校企合作创新项目时更需要较多的人力资源投入。充足的人力资源冗余,使企业在搜寻校企合作创新项目时,可以不受人力资源缺乏的限制,这就大大提高了企业经理进行校企合作创新的决策自由度,即足够的人力资源冗余大大降低了企业经理进行校企合作创新的决策风险,从而促使企业快速下决心寻找和利用更多更好的校企合作创新机会。

企业的人力资源冗余越多,在不影响现有业务运转的前提下,企业投入校企合作创新的人力资源就越多,从而就更能为校企合作创新的成功提供充足的人力资源保障;足够的人力资源冗余,确保了企业可以选择和培养更多的善于合作、熟悉产品市场和工艺的员工进入校企合作创新团队。由于投入校企合作创新项目的人力资源是企业的富余资源,他们没有退路,唯有背水一战,更加努力地投入校企合作创新,不断打造高绩效的合作创新团队。企业投入的人力资源冗余越多,有关创新的差异化的市场和技术知识的来源就越丰富,进而可产生更多的富有创新价值的新设想、新创意,企业便可从中筛选出更具价值的创新概念模型,确保合作创新成果具有最大化的差异化的市场价值,使企业获得差异化的竞争优势;企业投入的人力资源冗余较多,意味着企业具备了更多的市场知识、产品和工艺的实践知识及相应的能力,对合作高校提供的新技术的商业化的关键点和难点的理解和把握会更准确,从而可有效地规划校企合作创新成果的整个商业化过程,使之获得更大的成功。因此,本文假设:

H1 人力资源冗余与校企合作创新绩效正相关。

(二)企业规模与校企合作创新绩效

自“企业规模与技术创新正相关”的熊彼特假设提出以来,国内外学者围绕“企业规模与技术创新的关系”进行了大量的理论与实证方面的研究,提出了企业规模与技术创新之间的无相关、线性相关(正相关、负相关)、非线性相关(“U”型、倒置“U”型)关系模型[15][16],尽管这些研究结论看似相互矛盾、模糊不清,但企业规模与技术创新之间存在非线性关系的观点已成为绝大多数学者的共识。由于校企合作创新是企业技术创新的重要组成部分,企业规模自然也会对校企合作创新产生线性或非线性影响,遗憾的是,现有文献对企业规模与校企合作创新的关系缺乏研究,不过,根据绝大多数学者研究达成的“企业规模与技术创新之间非线性相关”的共识,我们可以预期企业规模与校企合作创新之间也存在非线性关系。

校企合作创新需要企业投入必不可少的资源,只有具备一定规模的公司才能保证合作创新的基本的资源投入,从而确保校企合作创新的顺利进行。企业规模越大,意味着企业的创新资源越雄厚,这样可以投入更多的资源进行校企合作创新,产生更多的合作创新成果。企业规模也代表了企业的发展实力,企业规模越大,企业的品牌知名度和市场影响力就越大,对顾客需求的理解和影响也越大,从而可以使合作创新更符合市场需要,有利于合作创新成果在市场上获得更大成功。

但是,当企业规模过大后,大企业规模优势形成的垄断势力、庞大僵化的官僚体制会压制企业的创新动力[17],导致企业减少技术创新活动。大企业更加关注风险相对较小的独立自主的现有技术的改进,自然也就较少考虑与高校合作开发新技术了。姜忠辉和边伟军(2007)的研究也表明,由于应用新技术、进入新市场的不确定性因素很多、风险大,具有资源优势和垄断势力的大企业通常在引入新技术方面比小企业晚[18],这样,大企业就不会像小企业那样积极与高校合作发展新技术。另外,从企业控制力角度来看,规模很大的企业具有充足的创新资源,它们更喜欢独立自主的技术创新,以增强企业内部控制力和市场控制力[19],从而较少考虑校企合作创新。因此,本文假设:

H2 企业规模与校企合作创新绩效之间存在倒置“U”型关系。

(三)企业规模与人力资源冗余

企业规模越大,专业化分工就越细,部门及层级就越多。按照委托代理理论,企业都不同程度地存在代理问题,企业各部门为了本部门的利益和更好地完成部门目标,在进行人力资源配置时都会留有余地或超额配置,这样,各个部门都不同程度地存在人力资源冗余。企业的部门越多,则企业的人力资源冗余就越多。专业分工一方面提高了劳动效率,另一方面也使企业员工的知识限定在狭小的专业领域,随着社会经济的发展,顾客需求日益快速多变,企业经营业务也随之出现兴盛和衰落,业务兴盛时需要大量的相关专业人员,业务衰落时该业务的一些专业人员将变成多余,从而使企业产生结构性的人力资源冗余。规模企业更加重视发挥规模经济优势,因而更加重视人力资源培训和专业效率提升,在学习曲线的作用下,特别是在创新驱动作用下,企业员工的业务效率不断提高,企业各部门会不断产生富余人员,若这些富余人员不能及时转移到新业务中去,则将导致企业人力资源冗余的不断增加。因此,本文假设:

H3企业规模与人力资源冗余正相关。

(四)企业规模对人力资源冗余与校企合作创新绩效之间关系的调节效应

企业规模越大,企业的人力资源冗余就越多,企业投入技术创新活动的人力资源也就越多。从企业控制力的角度来讲,由于企业存在较多的人力资源冗余,企业更倾向于运用充足的人力资源进行独立自主的技术创新,这样,创新过程和创新结果可控,可以更好地达成企业目标的实现。由于校企合作创新存在较多的不确定因素和风险,如,商业秘密的泄露、丧失独立性、失去学习经验、信息不对称、不诚信、合作效率低下等,这些将导致企业优先考虑自主创新,这样,企业会将更多的人力资源冗余投入自主创新,从而减少校企合作创新的人力资源投入。因此,本文假设:

H4 企业规模负向调节人力资源冗余与校企合作企业创新绩效之间的关系。

(五)人力资源冗余的中介作用

企业规模越大,企业的人力资源冗余就越多,这样就会形成下述状况:一方面,企业有更多的人力资源投入更多的校企合作创新项目;另一方面,企业可以为一些重要的校企合作创新项目提供充足的人力资源保障,确保这些重要合作创新目标实现,从而促进校企合作创新。因此,本文假设:

H5人力资源冗余是企业规模对校企合作创新绩效影响的中介变量。

二、样本与变量测度

(一)样本和数据收集

本研究数据来自河南、湖北、湖南、广东、浙江、四川等15个省市的制造企业的问卷调查,共发放纸质问卷158份、电子问卷110份。问卷填写者主要为企业中高层管理人员和中高级技术人员,他们在企业平均工作了9.49年,对企业经营情况和校企合作创新较为熟悉。本次调研共回收问卷202份,其中有效问卷146份,有效回收率为54.5%。

(二)变量测度

校企合作创新绩效:企业进行校企合作创新的目的是充分利用合作高校的技术和人才的优势,帮助企业提升创新能力、培养人才、实现创新目标。因而,参考邓颖翔和朱桂龙(2009)的研究[20],本研究设计了五个题项,从企业对校企合作创新结果的感知来测量校企合作创新绩效。

人力资源冗余:借鉴Mishina et al.[10](2004)、钟和平等[12](2009)、Lecuona and Reitzig[13](2014)的研究,本研究设计了三个题项,侧重从企业不同层次人员的富余数量来测度人力资源冗余。

以上量表均采用李克特5点量表从“1-完全不同意”到 “5-完全同意”进行衡量。

企业规模:企业的销售额、员工人数、资产总额是衡量企业规模的常用指标。根据本研究的需要,选取企业近三年的年均销售额、企业的员工人数、企业的资产总额等三个题项(每个题项分为5级)来测度企业规模。

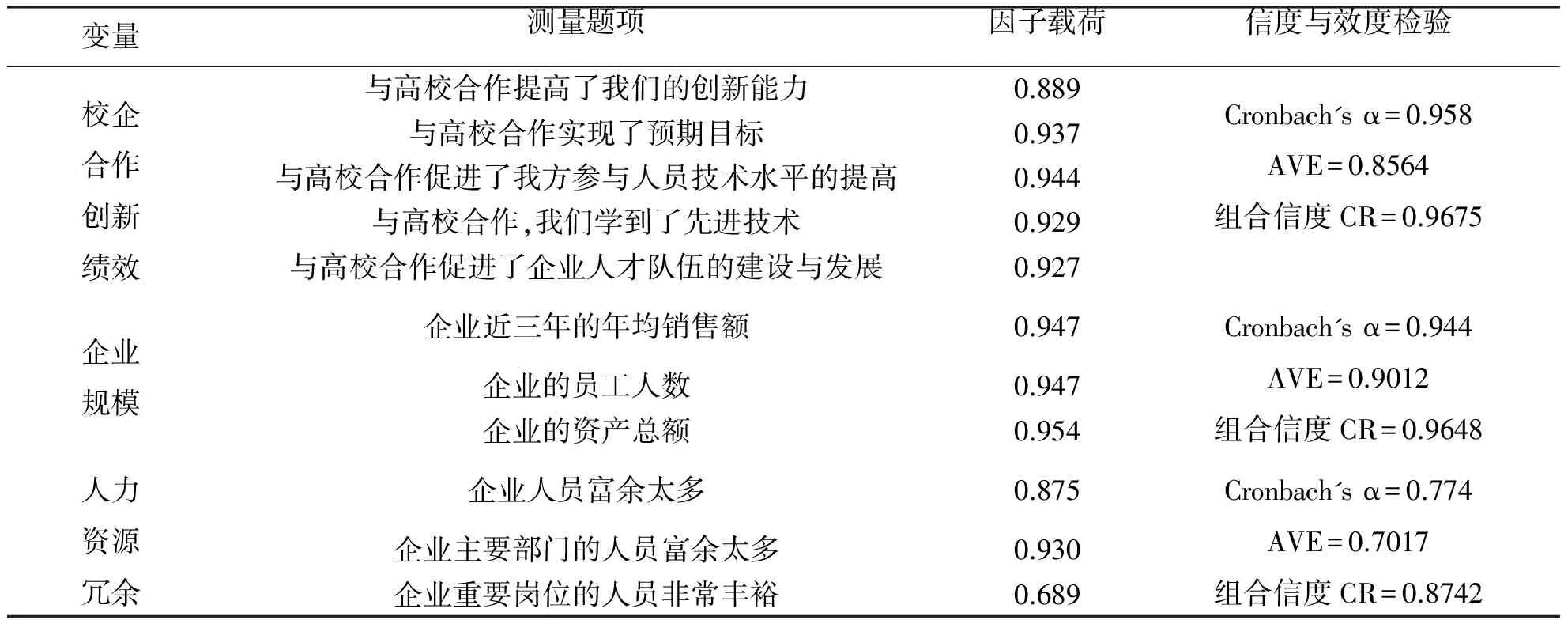

(三)信度与效度分析

采用SPSS 17.0、AMOS17.0进行统计分析。探索性因子分析、信度和效度检验结果如表1所示,变量的描述性统计分析如表2所示。由表1可知,三个变量的Cronbach’s α和组合信度CR均大于0.6,AVE值均大于0.5,说明各变量的建构信度好;各变量的测量题项的因子载荷均大于0.6,说明各变量具有较好的聚合效度。由表2可知,各因子AVE 的平方根均大于其所在行列的相关系数,表明各因子的区分效度较好[21]。另外,对三个因子进行验证性因子分析的结果表明,各因子对数据的拟合效果很好,因子的构建效度好。(模型的拟合指标如下:x2/df=1.290 P=0.112>0.05,GFI=0.948>0.900,AGFI=0.907>0.900,NFI=0.969>0.900,CFI=0.993>0.900,RMSEA=0.045<0.05 均达到模型可以接受的范围。)[22]

表1 模型变量的因子分析、信度与效度检验

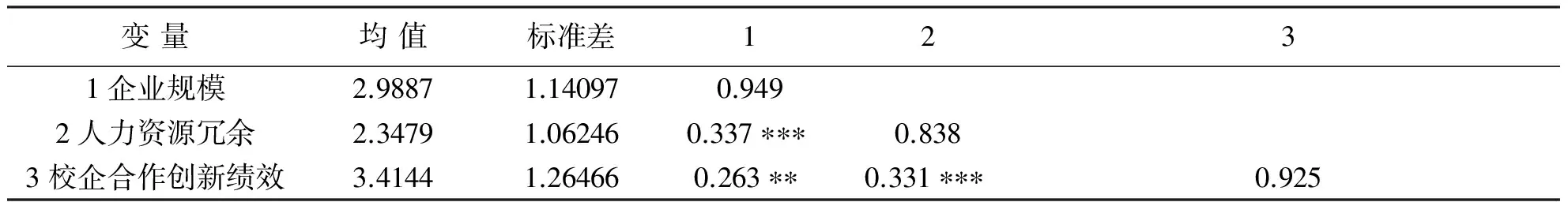

(四)变量的描述性统计分析

表2列出了各变量的均值、标准差及各变量之间的相关系数。根据表2的统计分析数据,企业规模和校企合作创新绩效的均值分别为2.9887和3.4144,平均中等;人力资源冗余均值2.3479,平均中等偏低。和预期的一样,三个变量之间显著相关,且相关系数远小于0.5,共线性诊断最大值VIF=1.128<10,几乎不存在多重共线性问题[21]。

表2 均值、标准差和相关系数

*** p <0.001 ** p <0.01 * p <0.05 系数矩阵对角线上的值为AVE的平方根

三、检验结果

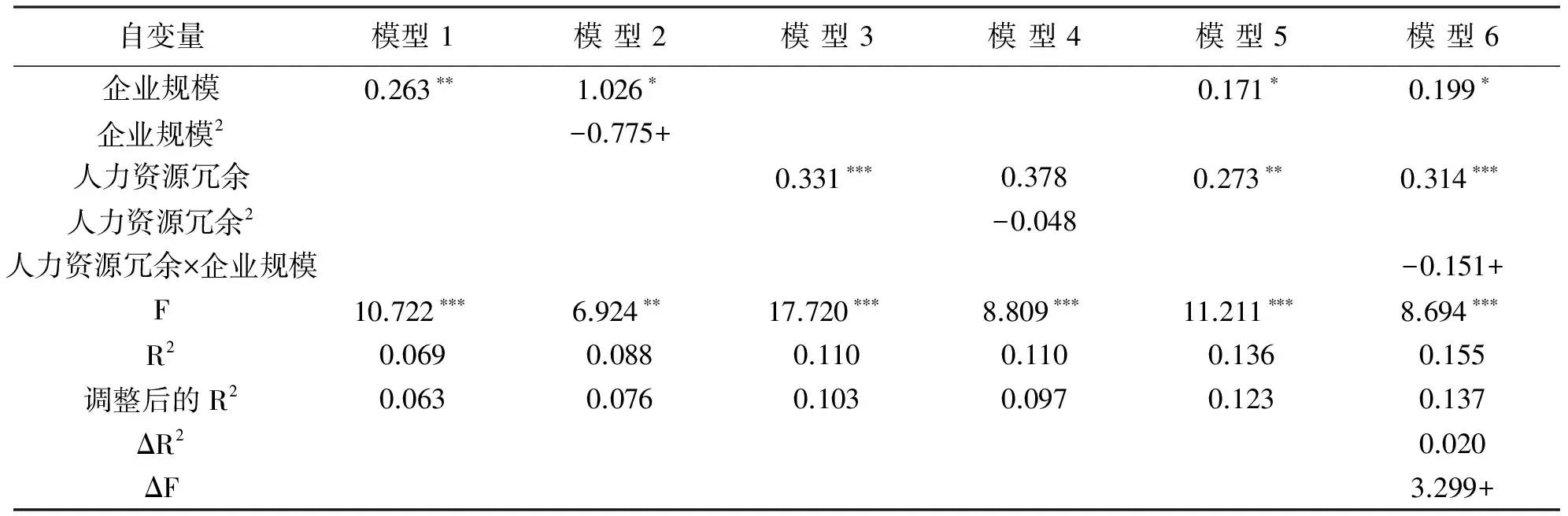

由于结构方程模型(SEM)方法在检验非线性关系、交互效应方面尚不成熟,故采用分步回归分析法对假设进行检验,运用一次方程检验线性关系、二次方程检验非线性关系,运用温忠麟等[23](2012)提出的交互效应分析方法检验调节效应和中介效应。检验结果如表3、表4所示。

由表3可知,所有模型的F检验都显著。模型3优于模型4,人力资源冗余对校企合作创新的回归系数显著(p <0.001),假设H1得到支持。模型2优于模型1,企业规模对校企合作创新的偏回归系数显著(p <0.05),企业规模2对校企合作创新的偏回归系数显著性检验p=0.087<0.10,可以接受[13],假设H2得到支持。模型5与模型6是企业规模的调节效应的检验结果。由模型6可知,人力资源冗余和企业规模的交互效应项与校企合作创新绩效的偏回归系数β=-0.151,显著性检验p=0.071,且ΔR2=0.020,ΔF=3.299+(p=0.071<0.10),可以接受[13]。因此,企业规模负向调节人力资源冗余与校企合作创新之间的关系的调节效应显著[23],假设H4得到支持。

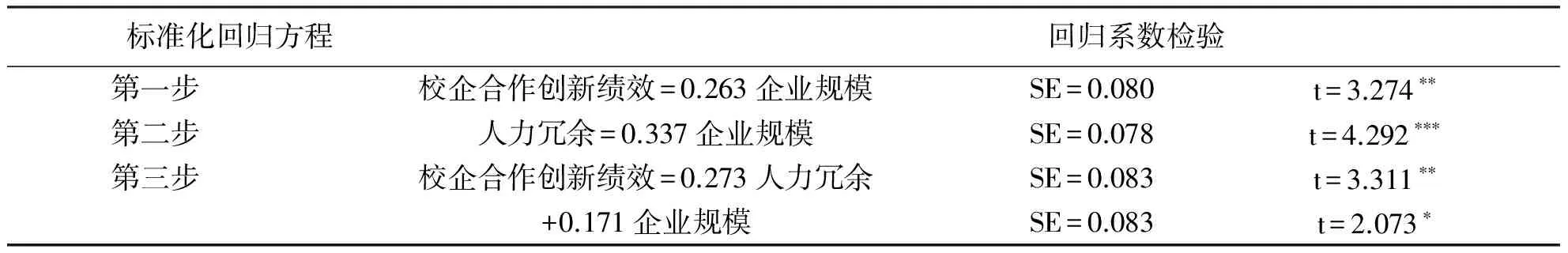

从表4可以看出,企业规模对人力资源冗余的回归系数显著(p <0.01),假设H3得到强力支持。依次检验的前三个t检验都显著,故人力资源冗余的中介效应显著,由于最后一个t检验显著,故是部分中介效应[23],中介效应占总效应的比例为0.337×0.273/0.263=35.0%,因此,假设H5得到支持。

表3 自变量与校企合作创新绩效的回归模型

***p <0.001**p <0.01 * p <0.05 + p <0.10

表4 人力资源冗余的中介效应检验

SE表示标准误,*** p <0.001 ** p <0.01 * p <0.05

四、研究结论与启示

本文基于中国制造企业的实证研究,检验了企业规模、人力资源冗余与校企合作创新绩效的关系。实证检验结果表明:企业规模与校企合作创新绩效之间呈倒置“U”型关系,即,适度的企业规模有利于校企合作创新,企业规模太大不利于校企合作创新;人力资源冗余与校企合作创新绩效正相关;企业规模负向调节人力资源冗余与校企合作创新绩效之间的关系;人力资源冗余是企业规模对校企合作创新绩效影响的中介变量。

长期以来,学者们只关注企业人力资源冗余的内部开发与利用,忽视了企业人力资源冗余与外部资源整合会产生更大的价值增值。正是基于这一认识,本文首次将人力资源冗余研究从组织内部拓展到组织外部,重点关注企业人力资源冗余对校企合作创新的影响,弥补了外部利用企业冗余资源的理论研究的不足。校企合作创新是国家创新体系建设的重要组成部分,本文首次基于冗余观视角来研究校企合作创新,发现企业的人力资源冗余及规模都对校企合作创新产生显著影响,这就突破了以往侧重资源互补理论、规模优势理论视角研究的不足,进一步深化了我们对校企合作创新理论的认识。

本文的研究结果对促进校企合作创新具有重要的实践意义。具有一定规模和拥有较多人力资源冗余的企业更愿意与高校合作创新,并积极支持校企合作创新,不断提高校企合作创新绩效,因此,高校在选择校企合作创新企业时,不仅要看企业的规模实力,更应看企业是否具有较多的人力资源冗余,这样,才能更好地促进校企合作创新。对于企业而言,企业要充分认识到校企合作创新对企业发展的重要意义,保持较多的人力资源冗余,积极发展校企合作创新,同时,要以开放合作的胸怀,避免企业规模对人力资源冗余与校企合作创新的负向调节影响,更好地促进校企合作创新。

校企合作创新是促进企业发展的重要途径。本文的研究结果表明,我国企业的人力资源冗余均值为2.3479,平均较低,不利于企业进行校企合作创新,这也是我国现阶段校企合作创新难以突破的原因之一。因此,企业应加强人力资源管理与开发,适当保持企业人力资源冗余,这样才能有利于校企合作创新,并通过校企合作创新促进企业的快速发展。

[1]Geiger S W, Cashen L H. A multinational examination of slack and its impact on innovation [J]. Journal of Managerial Issues, 2002,14(1):68-84.

[2]Geiger S W, Makri M. Exploration and exploitation innovation process: The role of organizational slack in R&D intensive firms[J]. Journal of High Technology Management Research, 2006,17(1): 97-108.

[3]Cyert R M, March J G.A behavioral theory of the firm[M]. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ,1963.

[4]Herold D M, Jayaraman N, Narayanaswamy C R. What is the relationship between organizational slack and innovation? [J]. Journal of Managerial Issues, 2006,18(3):372-392.

[5]郭立新,陈传明.组织冗余与企业技术创新绩效的关系研究——基于中国制造业上市公司面板数据的实证分析[J]. 科学学与科学技术管理,2010(11):52-60.

[6]王亚妮,程新生. 环境不确定性、沉淀性冗余资源与企业创新——基于中国制造业上市公司的经验证据[J]. 科学学研究,2014,32(8):1242-1249.

[7]Mousa, Fariss Terry, Chowdhury, Jaideep. The relationship between organizational slack and innovation: revisited[J]. American Journal of Business, 2014,29(1): 26-42.[8]Mousa, Fariss-Terry, Chowdhury, Jaideep. Organizational slack effects on innovation: the moderating roles of CEO tenure and compensation[J]. Journal of Business Economics & Management, 2014, 15(2):369-383.

[9]李晓翔,霍国庆. 组织冗余对产品创新的作用机制研究[J].科研管理,2015(9):72-79.

[10]Mishina Y, Pollock T G, Porac J F. Are more resources always better for growth Resource stickiness in market and product expansion [J]. Strategic Management Journal, 2004, 25(12): 1179-1197.

[11] Voss G B, Sirdeshmukh D, Voss Z G. The effects of slack resources and environmental threat on product exploration and exploitation[J]. Academy of Management Journal, 2008, 51(1): 147-164.

[12]钟和平,张旭梅,方润生. 人力资源冗余与技术创新的关系[J].科技进步与对策,2009(14):134-137.

[13]J R Lecuona,M Reitzig. Knowledge worth having in “excess”: The value of tacit and firm-specific human resource slack[J]. Strategic Management Journal, 2014, 35(7):954-973.

[14]Poynter T A, White R E. The strategies of foreign subsidiaries: responses to organizational slack[J]. International Studies of Management & Organization, 1985, 14(4): 91-106.

[15]牛泽东,张倩肖,王文. 高技术产业的企业规模与技术创新——基于非线性面板平滑转换回归 ( PSTR) 模型的分析[J]. 中央财经大学学报,2012(10):68-74.[16]周方召,符建华,仲深. 外部融资、企业规模与上市公司技术创新[J].科研管理,2014(3):116-122.

[17]高良谋,李宇. 企业规模与技术创新倒U关系的形成机制与动态拓展[J].管理世界,2009(8):113-123.

[18]姜忠辉,边伟军. 基于互补性资源的企业规模与合作创新[J]. 江汉论坛,2007(3):36-38.

[19]李宇,高良谋,关伟. 企业控制力的视角:技术创新与企业规模的动态研究[J]. 辽宁师范大学学报(自然科学版),2006(4):485-488.

[20]邓颖翔,朱桂龙. 产学研合作绩效的测量研究[J]. 科技管理研究,2009(11):468-470.

[21]李妹,高山行. 环境不确定性、组织冗余与原始性创新的关系研究[J]. 管理评论,2014(1):47-56.

[22]赵亚普,张文红,陈斯蕾. 动态环境下组织冗余对企业探索的影响研究[J]. 科研管理,2014(2):10-15.

[23]温忠麟,刘红云,侯杰泰. 调节效应和中介效应分析[M].北京:教育科学出版社,2012.

责任编辑:师连枝

Enterprise Size, Human Resource Slack and the Performance ofUniversity-industry Cooperation Innovation

ZHONG He-ping

(School of Business, Xuchang University, Xuchang 461000, China)

This article investigates the correlation between enterprise size, human resource slack and the performance of university-industry cooperation innovation. Hypotheses are tested using a survey of Chinese production enterprises. The results suggest that enterprise size shows an inverse U shape relation on the performance of university-industry cooperation innovation while human resource slack has a positive effect. Human resource slack mediates enterprise size and the performance of university-industry cooperation innovation. However, enterprise size negatively moderates the relation between human resource slack and the performance of university-industry cooperation innovation. From a slack perspective, this paper first studies university-industry cooperation innovation, which further deepens our understanding of the theory of university-industry cooperation innovation.

human resource slack; university-industry cooperation innovation; enterprise size; innovation; Industry-university-research combination; human resources; organizational slack

2016-03-27

教育部人文社会科学研究规划基金项目“企业冗余资源与校企合作创新的关系研究”(12YJA630198);国家自然科学基金项目“产品与服务的交互关系对制造企业产品服务系统竞争优势的影响”(71240023);河南省哲学社会科学规划项目“冗余资源对产学研协同创新的影响机理研究”(2015BZH009)。

钟和平(1966—),男,重庆忠县人,博士,许昌学院商学院副教授,郑州大学兼职硕士研究生导师,研究方向:企业战略与技术创新、营销理论与实践、高等教育管理。

F270-05

A

1671-9824(2016)04-0116-06