转型发展背景下全日制法律硕士生应用实践能力评估及提升路径探索

时 斌

(安阳师范学院,河南 安阳 455000)

转型发展背景下全日制法律硕士生应用实践能力评估及提升路径探索

时 斌

(安阳师范学院,河南 安阳 455000)

基于高校转型发展的大背景,构建了全日制法律硕士生应用型实践能力评估模型,分析和总结了全日制法律硕士生实践能力培养过程中存在的问题:实践课程设置不尽合理,实践平台建设力度不够,缺乏相应的实践能力提升保障、评估和反馈机制,缺乏自身特色。在此基础上,从四个方面对全日制法律硕士生实践能力的提升路径进行了探索和思考:以提升专业能力为核心,优化实践课程设置;以突出实战特色为核心,打造全日制法律硕士生专属实践平台;以制度建设为核心,建立完善的实践能力提升保障、评估和反馈机制;以凝练特色为核心,适应转型发展新常态。

转型发展;法律硕士生;实践能力;评估;改进路径

随着国家法制化进程的不断深入,社会对高层次的应用型、法律性高级复合型人才的需求日益增大。在这种背景下,我国从1996年开始试点招收培养法律硕士专业硕士研究生,当时的培养目标定位于培养学以致用、注重实务的高层次法律专业人才与管理人才。近些年来,随着我国经济步入新常态,专业硕士教育发展迅速,由于培养目标明确,注重提升学生实际技能,增强学生就业能力,受到了愈来愈多本科毕业生的青睐。全日制法律硕士生分为法律硕士生(法学)和法律硕士生(非法学)两种类型。

在高校转型发展、着力建设应用型大学的大背景下,一方面,法律专业的实用性比较强,由于大部分全日制法律硕士生(如无特殊说明,本文讨论的法律硕士生均特指非法学全日制法律硕士生)在入学前未接受过专业的法律教育,专业基础较差;另一方面,全日制的学习形式,导致全日制法律硕士生与在职法律硕士生相比,缺乏相应的实践工作经验和运用法律知识解决实际问题的能力,而专业硕士生的培养目标在于培养学以致用、注重实务的高级复合型法律人才。教育部在《关于做好全日制硕士专业学位研究生培养工作的若干意见》中也对实践环节做出了明确要求:“专业实践是重要的教学环节,充分的、高质量的专业实践是专业学位教育的重要保证。专业学位研究生在学期间,必须保证不少于半年的实践教学,可采用集中实践与分段实践相结合的方式[1]。转型发展也对全日制专业硕士生实践能力培养提出了新要求。因此,适应转型发展新常态,探索和提升全日制法律硕士生的实践能力就显得尤为必要。

一、转型发展与应用培养之源:全日制法律硕士生实践能力评估模型探索

鉴于以往的实践能力评估研究多侧重于定性研究,本文尝试从“投入—产出”角度构建全日制法律硕士生实践能力的评估模型。首先尝试采用汤姆斯·萨蒂(Thomes Saaly)提出的层次分析法(AHP)。AHP的基本思想是将研究问题的总目标层层分解,设置评估指标要素,根据要素的赋值和比重评估结果。针对本文研究的全日制法律硕士研究生而言,确定评估要素体系并不难,但如何洞悉各要素之间的联系并确定相应的权重,避免专家打分本身的个人主观色彩对权重判断矩阵带来影响值得思考。

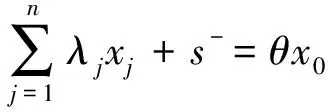

为了消除专家自身对评估系统的影响,笔者尝试引进数据包络分析方法。Charnes等人提出了数据包络分析方法(DEA,Data Envelopment Analysis),用来测算“多投入多产出”模式下DMU的相对有效性。设有N个决策单元DMUj(decision making unit,j=1,2…,n)。DMUj输入为xj=(x1j,x2j,…,xmj)T,输出为yj=(y1j,y2j,…,ysj)T。构建基于投入的C2R模型:

λj≥0,j=1,2,…,n

s+≥0;s-≥0

x0、y0是各DMUj0的投入和产出指标;λj为各决策单元组合系数;ε为非阿基米德无穷小量,eT为单元行向量;θ为效果系数,s+、s-为松弛变量。测算值就是技术效率值,可分解为规模效率和纯技术效率,即:技术效率=规模效率×纯技术效率[2]。

将每个开设全日制法律硕士专业的学校作为一个决策单元,将师生比率和生均经费投入作为两个输入指标,将本校全日制法律硕士生的司法考试通过率和就业率作为输出结果的指标,进行DEA效果分析。这种分析方法,一方面避免了以往研究方法“只问产出不问投入”的弊端,把“投入—产出”综合起来考虑效果,防止粗放型投入;另一方面,数据包络分析方法测得的结果可以进一步分解为规模效率和纯技术效率,有利于分析效果产生的具体原因是规模效率的问题还是纯技术效率的问题,在此基础上有针对性地改进。

二、转型发展与应用培养之问:地方高校全日制法律硕士生实践能力培养现状及问题

在转型发展的大背景下,全日制法律硕士生实践能力培养的重要性不言而喻,但由于种种原因,全日制法律硕士生的实践课程设置仍然不够细化,没有形成系统、完整、规范的体系,可操作性不强,往往流于形式,缺少相应的校外实习基地支撑,缺乏科学的实践能力保障和考核体系,没有形成自身特色,缺乏核心竞争力。归结起来,主要表现在以下几个方面。

(一)实践课程设置不尽合理,没有突出全日制法律硕士生特点

一方面,法律硕士生课程设置与法学本科趋同,教学内容与法学硕士生趋同,偏离专业学位的实务性特色[3]。部分学校的全日制法律硕士生实践课程设置仍然不够细化,可操作性不强,缺乏相应的评估机制。实践课程之间缺少逻辑关联,尚未形成统一、规范的体系,缺少内在联系,显得杂乱无章。培养师资主要以高校指导法学硕士生的导师为主,他们在理论研究方面造诣较高,法律实务经验有限。在专业硕士生的培养中,路径依赖导致了从学术硕士生到专业硕士生的“简单移植”,这种移植在培养具体环节中体现最明显[4]。部分教师在面临科研压力和教学压力的情况下,在授课过程中图省事,采用了与法学硕士生基本相同的教学模式,教学中没有完全区别对待,一定程度上影响了全日制法律硕士生实践能力的提升。另一方面,由于就业压力的影响和出于吸引生源的思考,部分学校的全日制法律硕士生的培养年限是两年,其中第一年时间用来集中学习理论课程,第二年由学生自己联系单位进行专业实践。由于学生很大一部分没有系统学习过法学基本理论,学生在实践课程中显得力不从心。学生第二年的专业实践,也因为“各自为战”,缺乏教师的针对性指导,专业实践效果并不理想。另外,课程设置方面还存在理论课程和实践课程割裂,没能很好地衔接和结合,都在一定程度上影响了全日制法律硕士生实践能力的进一步提升。

(二)实践平台建设力度不够,难以在实践中提升专业能力

培养模式应与法学硕士生相区分,加强实务操作性[5]。部分学校的全日制法律硕士生实践教学模式仍然停留在以案例分析、课堂讨论为主的课堂实践模式上。该模式主要通过大量案例加强学生对法律实务课程的感性认识,在以案例为基础进行理论分析的同时,引导学生展开讨论,从而加深对理论知识的理解。这种实践教学模式最大的缺点就是“纸上谈兵”,理论知识无法转化为学生的实践能力。所以全日制法律硕士生实践能力的提升必须依靠相应的实践平台作支撑。在校内实践方面,案例教学仍有很大的提升空间,模拟审判之外的科学研究方法仍然比较欠缺,媒体教学资料的利用程度需要进一步提升。校外实践方面,校外实习基地建设仍然存在问题,校外单位对实习生接纳缺乏热情,校外导师一方面由于工作繁忙,另一方面也担心泄露自己的核心技能,难以对实习生给予充分指导。同时,校外实习也没有形成系统、规范的体系,实践归实践,教学归教学,两者不能相辅相成。另外,由于学生自主实习比较分散,教师也难以对学生进行有针对性的指导。全日制法律硕士生实践能力培养过程中存在的“法律实务部门对法学实践教学支持动力不足、法学教育与法律职业得不到合理衔接”的难题依然存在[6]。

(三)学校实践能力考核和保障体系不完善,缺乏相应的实践能力反馈和保障机制

学校在出台全日制法律实践课程体系之后,缺乏对课程教学过程的监督和考核,致使实践课程效果不理想,学生对实践课程的建议和想法往往在毕业之后的工作过程中能够有理性和客观的认识,但是缺乏相应的反馈机制来收集这些建议并进行有针对性的改进。另外,全日制法律硕士生实践能力的培养需要有坚强的保障机制做后盾,这就需要学校的众多部门一起努力形成合力。而由于种种原因,全日制法律硕士生的培养单位往往难以协调和组织各部门的力量,缺乏相应的硬件、制度和精神内核作支撑。

(四)缺乏自身特色凝练,不能适应转型发展新常态

转型发展对全日制法律硕士生实践能力培养提出了新挑战和新要求,以往“千校一面”的培养模式显然已经不能适应新常态。在下一步的实践能力培养过程中,学校要高度重视,积极统筹各方面的优势,结合所在地区实际情况,凝练自身特色,形成核心竞争力,实现法律硕士生实践能力和学校办学水平的协同提高。

三、转型发展与应用培养之树:法律硕士生实践能力改进路径的探索和思考

针对转型发展视角下高校法律硕士生实践能力培养过程中存在的问题,学校应该统筹兼顾,有的放矢,充分整合优势资源,协同再造,发挥自身优势,从课程设置、实践平台、制度建设和特色凝练四个方面着力,构建独具特色的法律硕士生实践能力培养新模式。

(一)以提升专业能力为核心,优化实践课程设置

1. 进一步完善和细化实践课程体系,增强其实用性和可操作性。改变以往实践教学在教学过程中的“从属”地位,在此前的实践课程体系基础上,注重实践课程的“两结合”:与理论课程相结合,与职业实务相结合。实践教学是全日制法律硕士生获得内隐知识和实现职业能力提升的重要环节,不能再是辅助性的教学手段,而应该成为主体性、支柱性的教学过程。在实践课程设置的过程中,一方面要注重和理论课程的结合,将实践和理论课程有机地融合到一起,可以尝试在理论课程中交叉进行实践课程,可以结合国家司法考试等职业资格考试进行实践课程设计,尽量避免以往教学过程中理论课程和实践课程的割裂状态,实现法律理论和实践的有机衔接;另一方面要注重与职业实务相结合,实现教学和职业实务的“无缝衔接”,邀请校内外专家学者,通过开设法律实务选修课和专题讲座等形式,进一步丰富实践课程体系,形成“法律专业基础课程、专业深化提升课程和法律实务课程”“三位一体”的课程体系,使学生开阔视野,了解法律实践,并在此基础上促进自身实践能力不断提升。

2. 打造“双师型”队伍,“走出去、引进来”。完善的实践课程体系需要同时具备学术能力和实践经验的教师来执行。而受到种种现实因素的制约,教师普遍理论基础比较扎实,实践经验不足,加之学校在实践教学方面的师资培训严重滞后,已经严重影响了实践教学效果。“双师型”师资队伍的建设,可以兼职与引进齐头并进,拓宽“双师型”教师的师资来源[7]。一方面,学校要大力打造“双师型”队伍,加大实践课程教师的培训力度,积极创造机会让他们能够进行挂职交流和锻炼,充实实践经验。另一方面,创新用人机制,积极聘请法律实务部门的专家学者来校任教,参与到全日制法律硕士生培养和实践教学过程中来。在课堂教学过程中,不要局限于以往的课堂灌输,可根据授课内容,积极采用案例分析、情景模拟等教学方法。例如在讲授经济法的过程中,可以邀请企业家、经济学学者一起参与课堂讨论,从而激发学生的兴趣和积极性,在互动的过程中,使学生的实践能力得到潜移默化的提高。

(二)以突出实战特色为核心,打造法律硕士生专属实践平台

1. 积极构建校内实践平台。在完善全日制法律硕士生课程设置的基础上,学校应该注重打造模拟法庭、法律诊所、案例实验室和法律实务综合实验室,与企业共同创建具有创新实践意义的综合实验室[8],通过证据分析、研判和模拟审判等多种方式参与法律实践,使学生掌握并能够熟练应用所学的法律知识。同时,借助学校成立的法律社团协会举办学术讲座和学术沙龙活动,借助中央电视台法制频道以及各电视台的法律频道进行案例分析和讨论,也可以举办相应的职业能力比赛。另外,可以引进法律事务部门的专家学者参与到全日制法律硕士生的培养过程当中,通过学术讲座和学术沙龙等多种形式,将实践教学视域扩大至第二课堂,与常规实践教学优势互补,共同打造实践教学新平台[9],促使全日制法律硕士生做到实践与理论相结合,进一步提升学生的实践能力。

2. 整合相关资源,全力打造高质量校外实习基地。长期以来,全日制法律硕士生在实习过程中普遍存在不少困难。由于全日制法律硕士生的实习单位主要集中在公、检、法等法律实务部门,工作要求比较严谨,实习单位担心实习生不熟练从而扰乱单位工作秩序,进而影响工作质量,因而接受实习生的积极性不高。此外,由于学校不注重实习基地建设,对法律硕士实习缺乏统一规划和指导,实习过程往往流于形式。学校应该积极改变观念,转变思维,积极整合各个方面的有利资源,尝试建立法律硕士生教学实习合理衔接、学校和实习单位互惠式合作新机制,打造学校和实习单位“共同体”。学校必须全面提升教育质量,强化全日制法律硕士生的实践能力,使其能够在学校先期建立的实习单位“打开局面”,得到单位的认可,形成缔结“共同体”的基础。在校外实习过程中,学校和实习单位应该为每个学生指定两名指导教师(校内指导教师一般由其导师担任,校外指导教师由实习单位指定)。要建立严格规范的实习制度和实习考核制度,实习单位应保证学生接触到真正的法律实务,承担相应的岗位职责,而不仅仅是“打杂”,实习单位指导教师要经常性地对学生进行指导。针对实习中遇到的困惑和问题,校内导师和实习指导教师要积极帮助解决,学校在学生实习结束之后要进行严格的实习考核,确保全日制法律硕士生的实习取得实效。

(三)以制度建设为核心,建立完善的实践能力提升保障、评估和反馈机制

全日制法律硕士生实践能力的提升不可能一蹴而就,需要学校多部门通力合作,研究生培养部门要制定出合适的人才培养方案,教务处要安排相应的合理课程,财务部门要提供相应的财务保障,人事部门要创新人才引进模式和加大“双师型”教师的培训力度,基建和设备部门要加强实验室和有关实践平台的建设,学校整体上则要完善研究生实践制度建设,促使全日制法律硕士生实践能力培养工作常态化和持续化。

同时,学校应进一步完善全日制法律硕士生实践能力提升的考核和反馈机制。可考虑借鉴ISO质量管理模式,明确法律硕士生实践能力培养目标,加强过程监督,注重结果反馈调控,逐步构建和完善实践能力质量管理体系。为避免全日制法律硕士生的实践能力提升措施流于形式,应该重点把好“三个关口”:在实践教学过程中加强对授课教师的考核,确保实践教学落到实处;在校外实习过程中加强对实习学生的考核,确保学生实践能力得到真正意义上的提升;在毕业论文写作中加强考核,确保论文选题以法律实务为研究内容,对毕业论文的每一个环节认真考核,严格控制学位论文质量,确保学生在论文写作过程中实践能力得到切实提高。应该构建起全日制法律硕士生毕业后的信息反馈和有效回访渠道,确保能够及时收集到毕业生的有效反馈和建议,以便学校在下一步的培养过程中进行针对性的改进。

(四)以凝练特色为核心,适应转型发展新常态

转型发展的新战略、新思路对高校发展提出了新要求,也带来了新的机遇和挑战。高校应当进一步明确自身的办学定位,转变办学方式,明确办学特色,在了解社会对人才需求的基础上,充分整合各方面资源,协同再造,创新发展,转变办学思路,结合地方经济社会发展情况,转到产教融合、校企合作上来,结合自身学科结构和传统优势,凝练出独具自身特色的法律硕士生实践能力培养新模式。

[1] 赵蒙成.全日制教育硕士研究生实践能力培养的问题和策略[J].学位与研究生教育,2013(11):23-29.

[2] 邓波,张学军,郭军华.基于三阶段DEA模型的区域生态效率研究[J].中国软科学,2011(1):92-99.

[3] 刘志刚,宋伟卫,丁玉玲.法学教育的转型与法律硕士专业学位研究生培养模式的探索[J].研究生教育研究,2013(2):70-73.

[4] 黄锐.以实践能力为核心的专业硕士培养模式探究[J].教育研究,2014(11):88-94.

[5] 陈晴,泽朗初.我国应用型硕士研究生培养模式探究——以法律硕士培养为例[J].三峡大学学报,2010(12):128-130.

[6] 王崇敏,邓和军.论地方综合性高校法学专业互惠式实习机制——以海南大学法学院为例 [J] .西部法学评论,2012(6):125-130.

[7] 刘其涛.应用技术型大学“双师型”师资队伍建设研究——以许昌学院为例[J].许昌学院学报,2015(4):147-149.

[8] 张晓伟,白丽芬,王德国,等.培养“创新实用型”人才教学模式的探讨[J].许昌学院学报,2011(9):144-145.

[9] 刘瑞芳.应用型本科院校第二课堂实践教学的新视域[J].许昌学院学报,2011(4):154-156.

责任编辑:赵继红

2015-09-22

河南省科技厅软科学项目“河南实施创新驱动发展的路径与对策分析”(142400410295);河南省教育厅人文社科项目“河南省高校协同创新的运行机制分析”(2015-ZD-055)。

时斌(1979—),男,河南新蔡人,博士研究生,研究方向:刑法学。

G642

A

1671-9824(2016)04-0150-04