明清时期山东地区的金龙四大王信仰

胡梦飞

(聊城大学 运河学研究院,山东 聊城 252059)

明清时期山东地区的金龙四大王信仰

胡梦飞

(聊城大学 运河学研究院,山东 聊城 252059)

摘要:明清时期山东是金龙四大王信仰较为盛行的区域。金龙四大王为黄河河神和漕运保护神,故其庙宇主要分布于黄、运沿岸地区,频发的黄河水灾以及治河、漕运的现实需要是导致其信仰盛行的主要原因。谢绪的忠义形象和众多的商人商帮亦推动了信仰的扩展和传播。金龙四大王信仰,在一定程度上满足了不同社会群体的祭祀需求,在对明清国家的漕粮运输和河漕治理活动产生重要影响的同时,亦为沿岸民众所普遍接受,呈现出明显的地域化、本土化趋势。

关键词:明清;山东;河患;漕运;金龙四大王信仰

黄河和京杭大运河是对中国历史发展进程影响极为深远的两条河流。明清时期严重的黄河水患以及繁忙的运河漕运导致了黄、运沿线地区水神信仰的盛行。水神信仰不但种类众多,而且分布地域广泛,祭祀各种水神的庙宇和祠堂遍布黄、运沿岸各州县。在众多的水神中,最有代表性的莫过于对黄河河神和漕运保护神金龙四大王的祭祀和崇拜。

明清时期山东地区的金龙四大王信仰亦极为盛行。部分地区在建国后相当时期内仍保存有祭祀金龙四大王的风俗和活动,体现了信仰的传承性和延续性。明清两代金龙四大王为官方敕封的黄河河神和漕运保护神,在一定程度上扮演着民间航运保护神的角色。对其进行深入挖掘和研究,无疑具有重要的学术价值和现实意义。学界有关金龙四大王信仰的研究可谓成果丰硕,对于明清山东金龙四大王信仰的研究亦有一定的涉及,但仍有不足之处①。本文在依据相关史料的基础上,以明清时期山东地区为考察区域,以金龙四大王信仰为主要考察对象,在论述其庙宇地域分布情况的同时,分析信仰传播及盛行的原因,探讨信仰对明清国家及沿线区域社会的影响,以求为民俗文化遗产保护和旅游资源开发提供参考和借鉴。

一、金龙四大王庙宇的地域分布

金龙四大王,名谢绪,南宋诸生,杭州钱塘县北孝女里(今浙江杭州市余杭区良渚镇安溪村)人,因其排行第四,读书于金龙山,故称“金龙四大王”。南宋亡,赴水死。明太祖征战吕梁洪时,据说谢绪的英灵曾骑白马率潮水助阵,遂被封为水神。聊城山陕会馆内保存有嘉庆十四年 (1809年)山陕众商重勒的《金龙四大王行略碑》,碑文详细叙述了金龙四大王谢绪由人到神的经过:“王,姓谢讳绪.会稽学生员,居钱塘之安溪,晋大夫安石(谢安)之裔也。素有壮志.知宋鼎将移。不果,仕隐于金龙山巅、达白云亭以诗书自娱。……太祖高皇帝与元将蛮子海牙战于吕梁,虏势顺流直冲,我兵大溃。太祖忽见空中有三将,身披甲,手执鞭,拥黄河而北流,虏众大败。太祖因祷天将,系何姓名,乞示我以便封酬。是夜,梦一生头戴儒冠,身挂青衿,披帷入告曰‘吾宋时会稽学生员谢绪是也,祖名达,父叔三人,予手足四人,纪、纲、统、绪,余居四,恶元乱中华,力不能勤赴苕溪,死尸葬金龙麓,饮恨九泉百余年矣。今幸圣主出,特为拥河北流,以伸平生志也。’……言已,王出。太祖醒,即传旨封为金龙四大王。”②因金龙四大王具有护漕、捍患的职能,故不断得到明清官方的加封。景泰七年(1456年),采纳左都御史徐有贞的建议,建金龙四大王祠于沙湾。隆庆六年(1572年)六月,派总理河道万恭前往鱼台致祭。天启六年(1626年),加封其为“护国济运龙王通济元帅”。清朝建立后,继承明朝的传统,将官方对金龙四大王的崇祀推至顶峰。从清顺治二年(1645年)开始,清朝历代皇帝不断给金龙四大王敕加封号。至光绪五年(1879年),金龙四大王的封号为“显佑通济昭灵效顺广利安民惠孚普运护国孚泽绥疆敷仁保康赞翊宣诚灵感辅化襄猷溥靖德庇锡佑国济金龙四大王”,达四十四字之多。明清时期山东为黄河、运河所经之地,严重的黄河水患以及繁忙的漕运亦导致了金龙四大王信仰的盛行,崇拜和祭祀金龙四大王的庙宇遍布黄河、运河沿岸地区,下表便是笔者对金龙四大王庙宇的数量及分布情况所做的简要统计。

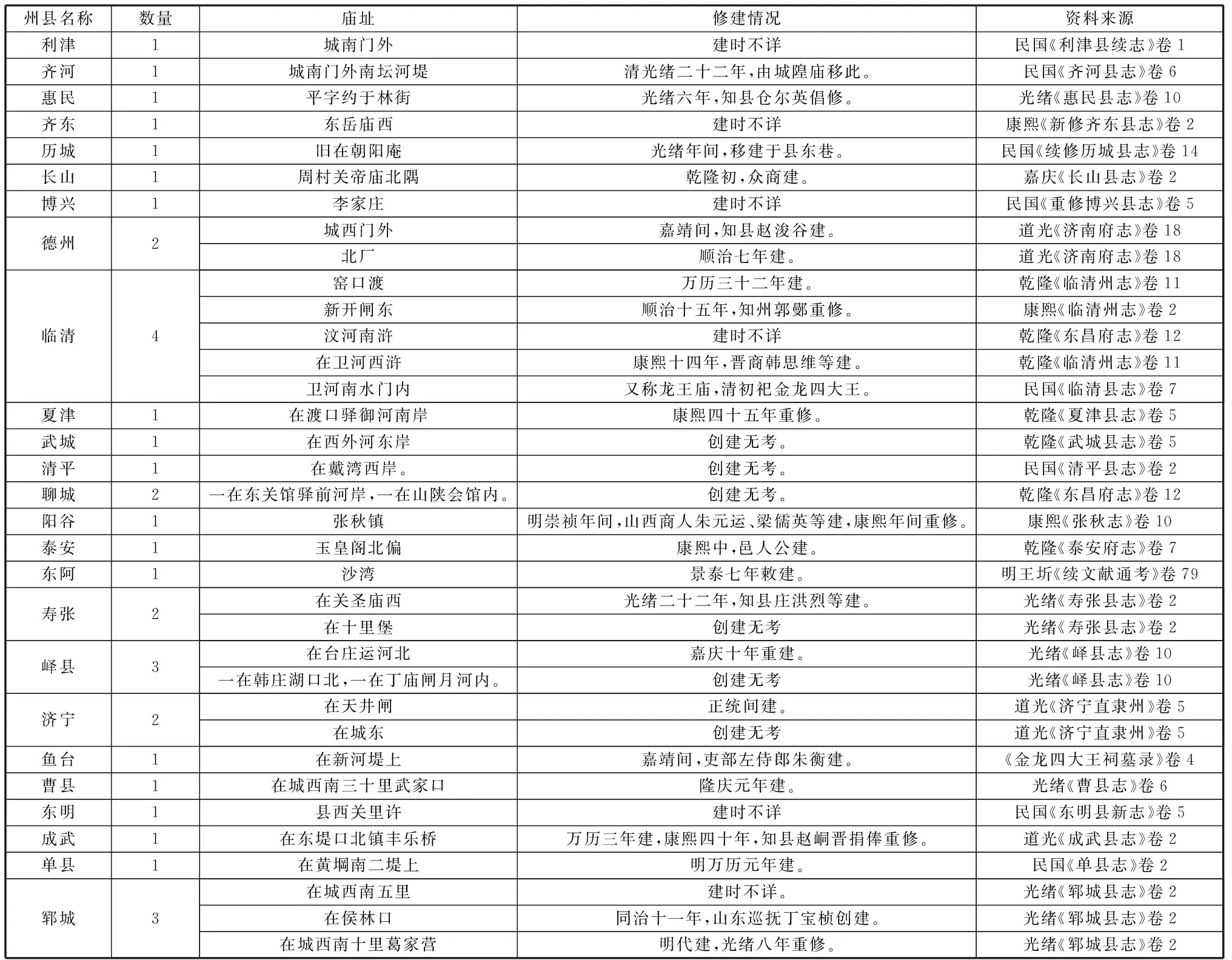

金龙四大王庙宇数量及分布情况表

由上表可以看出,明清时期山东境内共有金龙四大王庙宇36座,因金龙四大王为黄河河神和漕运保护神,其数量和分布与黄河、运河的流经密切相关。统观上表,金龙四大王庙宇主要分布于山东黄、运沿线区域,东部沿海及中南部地区鲜有庙宇的分布。明代前期张秋、沙湾一带河患严重,故河神信仰盛行,官方记载最早的一座金龙四大王庙亦建于此。明代嘉靖、万历年间,黄河水患重心由河南下移至曹县、单县一带,曹县、单县等地的金龙四大王庙俱建于这一时期。清咸丰五年(1855年),黄河改道山东,夺大清河入海,黄河流经的历城、齐河、齐东、惠民、利津等地亦纷纷创建金龙四大王庙。运河沿岸的临清、德州、济宁、峄县等地,因运河流经,漕运繁忙,商人众多,金龙四大王信仰亦极为盛行。

二、金龙四大王信仰传播的原因

明清时期漕运和河工关系国计民生,倍受统治者的重视。金龙四大王作为黄河河神和漕运保护神,因具有护佑漕运、防洪护堤、御灾捍患等功能,故不断得到明清官方的加封。官方的倡导和重视亦推动了民间金龙四大王信仰的盛行,往来于运河之上的漕军、客商、船工、水手,甚至普通民众无不虔诚祈祷,以求神佑。正如康熙三十五年(1696年)正月杭州织造敖福合在其《修建金龙四大王祠墓募疏》所言:“寰宇之神,莫重于岳镇海渎,而岳镇海渎之神莫显于黄河,盖自江浙,上供服御、羞珍、器用,以及七省数百万粮储悉由此贡帝都,浩漭澎湃,冲决不时,总非人力所可御。自兴朝定鼎燕冀,千里澄清,两基奠定,业已早献其祥。皇上御极以来,百灵呵护,而藻火增华,共求悉达,称盛治矣。然要其涸而能通,危而能安者,虽圣天子之生灵,亦金龙四大王之神佑。所以朝廷锡爵建庙,御制祭文,而士民亦崇祠遍河滨也。”[1]

黄河的流经使得山东沿黄地区水灾频发。笔者依据《明史·河渠志》《明实录》等资料统计,明代山东境内共发生黄、运水灾69次,平均每4年就有一次水灾发生。发生清代山东地区共发生黄、运洪灾129年次,其中黄河洪灾66年次,运河洪灾39年次,黄河、运河并遇洪灾24 年次,成灾县数总计为1788年县次,平均每年6.7县次被灾,占水灾成灾县次的32%。[2]黄河改道山东入海后的56年间,仅4年没有发生洪灾,其中,出现特大洪灾年3次;出现大洪年14次,相当于改道前的3倍;中等洪年22次,相当于改道前的1.8倍;共有966州县受灾,平均每年的成灾县数相当于改道前的7倍多。[3]频繁发生的黄河水患给山东沿黄地区带来了深重的灾难。洪水吞没了农田和城镇,夺去了千百万人的生命,制造了无数次惨痛的悲剧。黄河沿岸的民众对洪水充满了恐惧,他们出于对水患的无奈,便转而求助于神灵,以祈求黄河能够风平浪静,生产生活能够顺利进行。由于科技手段的落后,官方在治河黄河水患的过程中,往往也会通过祭拜河神,借此唤起民众的响应,增强治河的信心,获得心理慰藉。频繁发生的黄河水患无疑是造成明清时期山东沿黄地区金龙四大王信仰盛行的主要原因。

山东会通河段因闸坝众多,而被称为“闸漕”。《明史·河渠志》云:“自南旺分水北至临清三百里,地降九十尺,为闸二十有一;南至镇口三百九十里,地降百十有六尺,为闸二十有七。其外又有积水、进水、减水、平水之闸五十有四。又为坝二十有一,所以防运河之泄,佐闸以为用者也。”[4]此段运道位于山东丘陵,在地势上,因汶上南旺为运河水脊,故由此向南北呈现倾斜状,所以运道之河水容易向南北方向流失,而且此段运道两岸没有大河川能接济运道。在此形势下,为确保其能全年通行漕船,必须在河道上设置水闸,以便调节水量,“闸漕”之名由此而来。运道水量过小或水势过大,漕船都无法正常通行,其中尤以运道缺水问题最为严重。当人力无所施时,自然要请求神助。漕粮运输的现实需要无疑是导致山东运河沿岸地区金龙四大王信仰盛行的主要原因。

中国古代社会儒家思想占据统治地位,基于维护封建统治的需要,儒家的忠孝节义观念受到了历朝统治者的推崇,士绅阶层和普通民众对儒家思想也给予了高度认可。经过文人改造之后的谢绪,成为忠义的化身,这无疑也是导致其传播和盛行的重要原因。“明朝奉行儒教原理主义的祭祀政策,重视人格神生前的义行,明初被列入王朝祀典的人格神几乎都是先帝、明王、忠臣、烈士之类。明中期,儒教原理主义祭祀观念更为盛行,原本属于忠臣、烈士的人格神迅速走强。”[5]金龙四大王的人物原型谢绪忠于宋室,于南宋灭亡之际投水而死,属于忠义之士,谢绪在吕梁洪之战中显圣大败元军的传说更突出了其忠义形象,迎合了儒教原理主义祭祀政策。在儒教原理主义的影响下,金龙四大王谢绪的忠义形象得以推广。山东是儒家思想的发源地,也是受儒家思想影响最为深刻的地区,金龙四大王谢绪无疑符合儒家传统的忠义形象,自然倍受官民的崇祀。

商人、商帮成为传播金龙四大王信仰的重要媒介。金龙四大王是运河沿岸地区最具代表性的水神,因其具有保障水上航运安全的职能,因而备受往来于运河之上的商人和商帮的崇奉。聊城、临清等地为运河沿岸商业重镇,客籍商人和商帮数量众多,他们成为传播金龙四大王信仰的重要媒介③。商人修建金龙四大王庙宇,在酬神报功的同时,亦借助崇祀神灵增进了同乡情谊、扩大了与当地社会的交流。

三、金龙四大王信仰的功能及影响

运河是漕运的载体,而漕运是明清两代的政治和经济命脉,关系封建王朝的生死存亡。金龙四大王信仰作为黄河和运河河神,之所以在京杭运河沿线区域如此盛行,无非也是因为明清国家赋予了其御灾捍患、护佑漕运的职能。漕运官员及运河沿线地方官员之所以崇敬和祭祀金龙四大王,其目的也是希冀水神显灵,保佑漕运畅通。每当运道淤塞、漕运受阻之时,往往就是金龙四大王信仰盛行之时。

临清运河有水浅之患,易致漕船搁浅,当地官员多祭祀金龙四大王,以求漕运畅通。顺治十五年(1658年),临清知州郭鄤主持重修金龙四大王庙,州人王介锡《重修金龙四大王庙碑记》云:“北地土高风燥,旱干即水涸,漕艘衔而至,胶滞不前,则必烦挑濬之役。农夫废其业以从事于畚锸,而岸不加阔,流不加溢,致督漕使者催符如雨,当事者于炎风烈日之下弗获休息,疾声相呼,篙者殚厥力,櫂者焦厥杓,牵挽者汗流浃背厥肤,徒有仰天嗟叹。……戊戌(顺治十三年)夏,郡侯郭公(郭鄤)来牧兹土,正当来牟将登,需甘雨,公虔祷之,立应,独河涩如故,公乃斋戒而告于神。……不逾期,澜翻浪涌,增尺有半,舳舻千计,汩汩然顺流无留行矣。”[6]道光年间,漕运总督杨殿邦也曾多次祭祀金龙四大王。

道光五年(1825年)十月,漕船回空至武城县搁浅,“捞浅,则大不胜其寒沍也;起剥,则船既回空,无物可起矣;守冻,则来年正供必于是船以起运。尺水不波,一筹莫展,弁若丁有束手已耳。乃隆冬之初,陡然长水,滞漕克济,岂非神之力为之哉?”于是,漕运总督讷尔经额、下河通判萧以霖等主持重修大王庙。“临清以北,抵直隶界,河神各庙均极狭隘,未足以伸展拜之。诚惟此庙基向称宏敞,总漕讷帅(讷尔经额)以连年漕运倍速于往昔,感昭灵迹,因诣庙伸谢忱,敬献以额曰‘洪庥广济’。又倡捐银,令于此增式廓焉,并谕督潜诸观察及各卫所,合捐银四百九十两,……越十月而工竣。”[7]德州北厂金龙四大王庙建于顺治七年(1650年),道光十五年(1835年)重修。山东督粮道张祥河《重修德州金龙四大王庙碑记》云:“余督漕山左,每岁冬送军船出临闸,守冻则拜神于临清庙中,而闸外北厂之庙间一展谒。乙未春,谋于德卫备弁等,重加修葺。”[8]

漕运官员上任后,也往往会祭祀水神或重修庙宇。乾隆三十七年(1772年)十月,新任山东通省运河兵备道陆燿上任后首要之事是祭祀金龙四大王。其《告金龙四大王文》云:“惟神秉忠贞之节,殁有余荣,着赫濯之威,功成利济。黄流劈箭,毎偕河伯以分猷运道,衔舻聿送天庾而效顺。自中河以达漳卫,行地中者千里有奇,从宋代以迄今,兹戴神庥者万年无厌。某钦承宠命,受任监司泉源,则南北分流,须濬洸沂之脉,堤岸则东西并筑,冀安齐鲁之氓。顾以短策而御长途,实恐贻讥负职,苟获天时而洽人事,益昭降鉴无私,用布丹恍,敬祈显佑。”[9]

漕军、运丁负责国家漕粮的运输,常年往返于运河之上,涉江过河,艰险无比,难免有漂溺、沉没之患,故建庙祀神,祈求保佑。《金龙四大王碑记》云:“至我国家长运特仰给于河,而役夫皆兵,沙梗风湍,岁以为患,四百万军储舳舻衔尾而进,历数千里始达京师。缘是漕储为命脉,河渠为咽喉,兵夫役卒呼河神为父母,蔑不虔戴而尸祝之。”[10]山东运河段多闸坝,过闸是极为危险及困难的事情,临清州会通闸、临清州南板闸、临清州新开闸都有金龙四大王庙。《清门考源》记载漕帮:“粮船至三大闸时,先在大王庙内焚香唱戏谢神。人集如山,百官照料,而后过闸。过闸船由下而上,非神功不能做到安渡危境。”[11]祭祀神灵不仅成为漕军、运丁的心理依托,而且他们还通过祀神活动与沿岸民众进行交流互动。

漕运官员和漕军、运丁肩负漕粮运输之重任,漕运失期或漂没,往往会受到惩处。漕粮运输过程中,艰难险阻不断,故其精神自然高度紧张,心理也一直处于压抑状态。当漕运受阻时,更会加重这种心理上的焦虑、不安情绪,而祭祀水神,祈求神灵护佑,多少能给心理上带来一些慰藉。在潜意识中,会把自然界中的一些偶然现象视作水神“显灵”。当漕运恢复畅通后,紧张的心理得以释放,于是,酬谢神灵便成为宣泄内心焦虑情绪的重要方式。除了释放心理压力,酬神的目的还在于报功。漕运官员借神灵佑助为其理漕活动披上神圣的外衣,彰显自己的理漕功绩。

山东为黄河所经,频发的黄河水患导致河工不断,金龙四大王作为黄河河神,对明清国家的河漕治理活动也产生了重要影响。中国人信奉神灵有着强烈的功利性,人与神之间更多的是一种许愿、还愿的功利交换。《礼记·祭法》云:“夫圣王之制祭祀也,法施于民则祀之,以死勤事则祀之,以劳定国则祀之,能御大灾则祀之,能捍大患则祀之。”[12]神灵既然“显佑”,自然就要酬谢神灵,以答神庥。当河工告竣时,河漕官员多奏请敕加封号、修建庙宇、颁发匾额以酬神报功。

隆庆元年(1567年),朱衡等人开凿南阳新河,为酬神报功,在鱼台县南阳镇建新河水神庙。朱衡《鱼台县新建金龙四大王庙记》叙述了鱼台县金龙四大王庙修建的原因:“嘉靖四十四年乙丑八月十七日,工部以黄河水决沛县,横截运道,弥漫数百里题请。先帝忧之,命举才望大臣往治。时臣衡以吏部侍郎擢南京刑部尚书,将行,会推河道工部尚书,命抵济宁,议开新河。越丙寅九月九日,河通,漕舟悉达京师,行次德州,先帝下谕,间奉敕命建庙鱼台新河堤上,以答神庥。”[13]清同治十一年(1872年)十二月,曹州府郓城县西南侯家林黄河堤岸决口,洪水泛滥,南漫济宁运河渠道,危及曹、兖、济等十余州县,直向东南奔泻,清、淮一带,更形吃重,民田受害,数百万生灵危在旦夕。山东布政使文彬筹款三十万两,选派员工星夜赶赴现场,会同地方官员购办物料,克日兴工,务于来年春涨之前办理完竣。是时丁宝桢巡抚正值病假,闻讯,急起图之,以同治十二年正月赴工督视,至二月二十四日工竣。合拢之日堤埽骤塌,压巨艘入水,恰堵金门,决口得以堵筑,工程转危为安,疑有神助,因奏请立庙河干,以答神贶。[14]

金龙四大王信仰还是地域群体相互凝结的情感桥梁和纽带。山东济宁商帮是活跃在运河区域的著名商帮,这个商帮的凝结与金龙四大王有着密切联系。“金龙四大王在官方和民间长期的倡扬和崇拜中,已渐渐被济宁商人奉为乡土神而带往全国各地,以保佑他们身家平安、财运发达。”为此,他们总是在会馆中供奉金龙四大王。康熙年间,济宁商人在江南盛泽镇集体捐资修建了“济宁会馆”,馆中就供奉着金龙四大王,当地人把济宁会馆称作“大王庙”。乾隆《吴江县志》记载金龙四大王庙:“在盛泽镇,……邑故无庙,自山东济宁众商往来盛泽遂建庙祀之。”[15]《敕封黄河福主金龙四大王庙碑记》云:“金龙四大王,河神也。……吾江邑向无大王庙,其有于盛湖滨者,则自济宁州诸大商始。盖盛湖距县治五六十里,为吾邑巨镇。四方商贾,云集辐辏,所建神祠不一,而惟大王一庙,尤为巨丽。其捐金购地也,故滨盛湖,湖水壮阔,波涛际天,恐有啮食之患,则为卫以葭苇,防以堤石,缭以垣墙。其庙制也,一仿北地祠宇,凡斧斤垩墁以及雕绘诸匠,悉用乎北。故其规模迥别,眼界聿新,有非寻常诸庙所得而伦比者。”[16]由此可见,济宁商人由家乡把所有工匠及原料运到吴江盛泽镇建成规模宏大的大王庙,遂成为联结济宁商人的精神纽带。

古代社会生产力水平低下,迷信思想盛行,使得金龙四大王信仰带有强烈的神秘色彩,这在晚清以后体现得尤为明显。堵筑黄河决口时,治河官民认为金色小蛇的出现是河工顺利的预兆,必须焚香祈祷,并演戏酬神。清人薛福成《庸庵笔记》记载同治十三年(1874年):“河决贾庄,山东巡抚丁稚磺宫保(丁宝桢)亲往堵塞,以是年冬十二月开工,颇见顺手,而大王、将军绝不到工。至光绪乙亥二月间,险工叠岀,……十七日栗大王至;越日,党将军至;又明日,金龙四大王至。……金龙四大王长不满尺,降至将军有三尺余者。又如金龙四大王金色,朱大王朱色,栗大王栗色,皆偶示迹象,以著灵异。”[17]济阳地滨黄河,当地亦有祭祀“大王”的风俗:“吾济地滨黄河,每至河决一处,即有大王出现,其名称不一,有金龙四大王、栗大王、黄大王、杨四将军、白将军、朱将军虎头将军等名目,其形概为小蛇状。……当夫河决之时,河工人员于堵口之处,先即备有香烛、木盘及黄表纸等物,时留意于大王之发现,往往于断坝残埽、水边岸旁见有小蛇状者,即以黄表纸铺于木盘之内,以手持盘,心祝口祷,恭送于大王之头前或项下,左右逢源而迁就之。……当此浊浪翻空,洪涛怒号,庐舍漂摇,生灵浮沉之际,人民哭不成声,河工人员接得大王,则锣鼓喧阗,旗幡招展,演戏祈灵,焚香顶礼,手舞足蹈,如庆安澜。至六七日后,大王殭于盘内者,名曰脱壳;不及六七日而忽然不见者,名曰启驾。”[18]

金龙四大王信仰在传播过程中,其地域化、本土化趋势也极为明显。除上文提到的济宁商帮视其为本土神灵外,因郓城有大王塚,当地民众亦视金龙四大王为乡土神灵。邑人祝衍洙《金龙四大王庙碑记》云:“适黄河北徙,郓西正当其地,……至今父老相传郓为大王桑梓之里,盖以大王塚云故也。”[19]“夫大王之护国庇民,殿宇遍天下矣,而斯地为神栖依之乡,故庙貌宏敞较他处更丽,亦较他处更灵。”不但在白莲教农民起义时,神灵曾显佑百姓,而且“祈祷雨泽或驱蝗、逐雹,有求即应。每逢九月九日为神诞辰,里人设诚致祭,以报神功,如是者已几百年矣。”[20]

船工、水手在航行过程中亦祈求金龙四大王的护佑,这种习俗甚至在建国初期仍极为常见。民众普遍认为金龙四大王的化身是一条金黄色的小蛇。当然并不是所有的金黄色的小蛇都是金龙四大王的化身,只有头上有“王”字的才是他的真身。[21]梁山县船上艄公所住船舱称“神舱”,用红纸书写神位,供奉金龙四大王。每次装好了货,启航前一日,割肉、买鸡(不可用鱼)办供。开船之前,摆供,烧香,烧纸,放鞭炮。跪拜大王,俗称“发马子”。[22]东平湖入黄河处名“清河门”。货船由清河门入黄河之前,要敬神许愿。以碗盛水,杀公鸡将血滴入碗内,由艄公持碗立船头洒血于河中,烧大香,发黄裱(纸),放鞭炮,艄公祷祝:“金龙四大王,路将军,保护俺一路平安!回来敬神。”安全航行返回后,须重新摆供还愿。若出了事故,返回就不祭祀了,俗谓之“出事不敬神”。[23]台儿庄运河船民亦有敬“大王”的风俗。运河上的船民称大王为“大王老爷”,每月初一、十五摆供敬祭。“供品是一只红公鸡,一整头猪(一般用一个猪头、四个猪蹄、一个猪尾巴代替整猪),一条大鲤鱼,水果、点心若干,酒、黄裱纸、香烛备齐。在船头进行跪拜仪式时,要先将红公鸡在船头杀死,让鸡血沿船头一直流到河水中。流在船头的鸡血不许清洗,可以消灾辟邪。然后,上香、磕头、烧黄裱纸,用酒围着黄裱纸划一个圆圈,再把点心、水果掰下少许扔到燃烧的黄裱纸中,这叫破供,最后祷告、许愿。[24]

四、结语

中国自古以来水神信仰就极为发达,水神种类名目繁多,金龙四大王无疑是明清时期黄、运沿岸地区最有代表性的水神。明清时期山东黄河、运河沿岸地区金龙四大王信仰的盛行并不是偶然现象,而是有着深刻的自然和社会原因。既与官方的倡导和推动、儒家忠义思想的感召等宏观因素有关,也与山东地区特殊的地理环境以及漕运、治河、航运的现实需要密不可分。金龙四大王信仰的盛行对明清国家的漕运、治河活动以及沿线区域社会生活产生了深刻影响。信仰虽然带有一定的迷信色彩,但却在一定程度上满足了地方官员和普通民众的祭祀需求,在组织动员、安定人心方面发挥了重要作用,不能单纯以封建迷信概而论之。通过对信仰兴衰变迁的考察,亦为我们了解明清山东区域社会提供了重要视角。

注释:

①学界研究明清时期山东金龙四大王信仰的成果主要有:王云《明清时期山东运河区域的金龙四大王崇拜》(载《民俗研究》2005年第2期)论述了山东运河区域内金龙四大王信仰的起源、发展及演变情况;吴欣《明清山东运河区域"水神"研究》(载《社会科学战线》2013年第9期)一文对山东运河区域的金龙四大王信仰亦有一定的涉及。但两篇文章对山东运河区域金龙四大王信仰传播的主要原因及影响均未展开详细论述,对山东沿黄地区的金龙四大王信仰亦没有涉及。

②有关金龙四大王谢绪的神迹在明清文人笔记、文集中多有记载,在此不再详细论述。

③有关济宁商帮和金龙四大王信仰的传播详见向福贞著《济宁商帮与金龙四大王崇拜》,(载《聊城大学学报》(社会科学版),2007年第2期)。

参考文献:

[1][10][13]【清】仲学辂编.金龙四大王祠墓录[C]//.丛书集成续编·史部(第59册),上海:上海书店出版社,1994:673,676,692-693.

[2]孙百亮,梁飞.清代山东自然灾害与政府救灾能力的变迁[J].气象与减灾研究,2008(1):61.

[3]山东省地方史志编纂委员会.山东史志资料(第二辑)[Z].济南:山东人民出版社, 1982:170.

[4]【清】张廷玉等.明史[M].北京:中华书局,1974:2090.

[5]朱海滨.祭祀政策与民间信仰变迁——近世浙江民间信仰研究[M].上海:复旦大学出版社,2008:187~188.

[6]【清】于睿明修,胡悉宁,等.康熙临清州志[C]//.稀见中国地方志汇刊(第9册).北京:中国书店,1992:162.

[7]【清】万秀芳.道光武城县志续编[C]//.中国地方志集成·山东府县志(第18册).南京:凤凰出版社,2004:479.

[8]【清】成瓘,冷烜等.道光济南府志[C]//.中国地方志集成·山东府县志(第3册).南京:凤凰出版社,2004:491.

[9]【清】陆燿.切问斋集[C]//.四库未收书辑刊(第10辑):第19册.北京:北京出版社,2000:381.

[11]陈国平.清门考源[M].台北:文海出版社,1974:220.

[12]杨天宇.礼记[M].开封:河南大学出版社,2010:647.

[14][19][20](清)毕炳炎,李承先,等.光绪郓城县志[C]//.中国地方志集成·山东府县志(第85册).南京:凤凰出版社,2004:216-217,218,219.

[15]【清】丁元正,倪师孟,等.乾隆吴江县志[C]//.中国地方志集成·江苏府县志(第19册).南京:凤凰出版社,2008:395.

[16]王国平,唐力行.明清以来苏州社会史碑刻集[Z].苏州:苏州大学出版社,1998:529.

[17]【清】薛福成:庸庵笔记[C]//.续修四库全书(第1182册).上海:上海古籍出版社,2002:688-689.

[18](民国)卢永祥,王嗣鋆,等.民国济阳县志[C]//.中国地方志集成·山东府县志(第14册).南京:凤凰出版社,2004:390.

[21][22][23]山曼,等.山东黄河民俗[M].济南:济南出版社,2005:188,188,189.

[24]高建军.山东运河风俗[M].济南:济南出版社,2006:270.

(责任编辑:孙书平)

On the Belief of the Great Forth Golden Dragon King Majesty of Shandong Area in the Ming and Qing Dynasties

HU Meng-fei

( Research Institute of the Canal, Liaocheng University, Liaocheng 252059, China )

Abstract:Shandong province was an area where the Great Forth Golden Dragon King Majesty belief was more prevalent in the Ming and Qing Dynasties. As the god of Yellow River and cao-yun( the water transportation of grain ), the temples of Golden Dragon King were mainly distributed in coastal areas of the Yellow River and the canal. The frequent currency of Yellow River's floods, together with the river regulation, and the practical need for canal transportation were the main causes of the prevalence of the belief. XIE Xu's image of loyalty and many businessmen also contributed to the expansion and spread of the belief. The Belief of the Great Forth Golden Dragon King Majesty met the worship need of different social groups to certain extent, it has a significant impact on the activities of the canal transportation and river management for the country in Ming and Qing Dynasties, and also was widely accepted by the coastal public as well, showing a significant geographic and localization trend.

Key words:the Ming and Qing Dynasties; Shandong; the Yellow River's floods; Canal Transportation; the Belief of the Great Forth Golden Dragon King Majesty

收稿日期:2016-02-22

作者简介:胡梦飞,(1985-),男,山东临沂人,讲师,博士,主要从事明清史和运河文化史研究。

中图分类号:K249

文献标识码:A

文章编号:1008-7605(2016)03-0142-06