“一张纸”的教学功能

李海林

在美国中小学听了100多节课,给我留下深刻印象的是“一张纸”。上课的第一件事往往是老师给学生发一张纸,整个这堂课围绕这张纸展开,学生的课桌上、老师的讲台(也是他的办公桌)上、窗台上、矮柜上,到处都是学生已经用过、正在使用或将要使用的纸。

在我收集的这些纸上,有的没什么标记,只有光秃秃的一些文字;有的则有不同的标记,如Worksheet(学习记录表)、Hand-outs(课堂讲义)、Chart(图表)、Activity Supporting Materials(活动支持材料)、Resource Sheet(资源表)、Unit Study Guide(单元学习指南)。这些纸的内容、形式和功能并不一样,有些与这些标记有关系,如最明确的标为ResourceSheet,其中大多数是学习材料,而标为Worksheet的则大多是对学生学习活动的设计与要求。对收集的近百份“纸”进行分析后,大致可以分为四种类型。

类型一:学习目标与内容清单

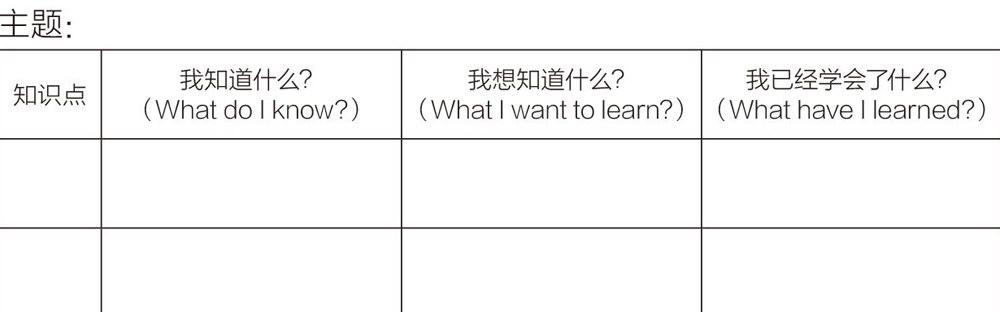

这类“纸”的教学功能是让学生清晰地了解学习目标和学习内容。在课堂上,老师带着学生仔细阅读并讲解其具体含义和要求,也可以将其投影到屏幕上让学生阅读。其中一种被称为KWL表的形式值得我们关注。我以一堂统计学大学预修课为例来说明。

分别列出各个知识点,学习每个知识点都要回答这三个问题。在开始上课时学生花了很长时间来填写这张表并交流,要下课时又花了一段时间来填写并交流,真正学习新知识的时间并不长,但学习集中在学生“想知道而不知道”的地方,所以学习效率反而非常高。

这种类型的“纸”在我收集到的材料中占到约10%。它的样式和功能似乎与我们的备课材料差不多,只不过都是提纲性的,并不展开。另外,它是发给学生用的,其作用大概是提示学生本课的学习目标和学习线索。

类型二:过程性练习

这一类“纟”看上去与我们的练习题相似,但仔细研究,又觉得与我们课堂上使用的练习题不一样。一般来说,我们在课堂上使用的练习题往往是老师讲授完知识后用来“训练”学生的。从这个意义上来说,练习题是一种知识学习的终结:知识学完了,该“训练”一下,用学到手的知识来做练习。但我在美国课堂上见到的这张“纸”是用在老师讲课过程中的。老师讲课时,学生边听边做这些练习,有的时候老师和学生一起做,老师把自己的“纸”投影到大屏幕上,边讲边做给学生看,学生边听边在自己的“纸”上做练习。从形式上来看,练习同时又兼有笔记的功能。这样的练习本身就是学习知识的过程,而不是学到知识后再用学到的知识进行“训练”,我将其称之为“过程性练习”。

下面是阅读课的“一张纸”,课文是莎士比亚的《第十二夜》。这堂课是老师放电影,放一段后停下来与学生讨论,学生则在这张“纸”上写一点什么。

任何一部莎士比亚戏剧的演出都是导演对作品的一种解释,通常表现在导演对角色、表演、服装的设计以及对故事和内涵编辑的情感倾向上。请按照你的想法跟着特雷弗·纳恩(TrevorNunn)来读《第十二夜》,用清晰的文字和完整的段落发表评论,并阐释自己的理由。

1. 特雷弗·纳恩用原作序言开始他的电影。一个全新的以船为背景的场景和一个伴随着莎士比亚声音的改造过的第一幕第二场。这对于观众,尤其是对一个没读过原剧本的观众有什么重要的帮助?

2. 特雷弗·纳恩把16世纪的剧本改编成19世纪的故事,你怎么看?

3. 请对下列演员的表演发表你的看法。(演员名字略)

根据我在课堂上的观察,这些过程性练习并没有增加学生的负担,它并不是学生听老师讲完后要做的作业,而是帮助学生听好课的工具。它避免了学生在课堂上呆坐着听老师讲,让学生在听老师讲课的时候有事做,还是和老师、和其他同学一起做。也许,学生不做作业是不可能的,但能不能把那种终结性的作业改造成过程性的练习?把那种老师讲完知识后再做的作业,改造成边听老师讲边做的练习?当然,这样的话,练习的内容和形式也都要做出调整,要变那种完整的、一次性的练习题为过程性的、分步骤的练习题,总之是化整为零。这类的“一张纸”大约占了20%。

类型三:对学习活动的设计与要求

美国中小学课堂既有主要用讲授法上课的,也有主要用活动法上课的。但不管是用讲授法还是用活动法,都没有出现学生呆坐着听老师滔滔不绝宣讲的情形,原因就在于他们有“一张纸”。前面讲到的那两类“纸”,一般都是老师讲完学生做,或者老师边讲学生边做。下面讲到的这两类“纸”则主要是学生在活动,老师很少讲了。

既然是学生活动,那么就有学生做什么活动、先做什么后做什么、用什么来做活动、做成什么样子等问题,而且在课堂上老师如何控制学生的活动,这恐怕是一个更重要的问题。这些问题都在这张以对学习活动的设计与要求为内容的“纸”中得到解决。

下面看一节自然科学课,课题是“扩散与渗透”,是一个比较复杂的活动设计。

这张“纸”上关于知识的阐述部分只有“背景信息”里的四句话,其余全部是对学生活动的设计与要求,包括“预测”“材料”“程序”“数据”“计算”“画图”“问题与分析”“结论”等。其中,“預测”“计算”“画图”“问题与分析”“结论”是回答做什么活动;“材料”“数据”是回答用什么来活动;“程序”是回答先做什么后做什么。总之,对学习活动的设计与要求就是对学生在课堂上做什么活动、用什么工具做、先做什么后做什么及做成什么样子的设计。这样“一张纸”的设计有一个预设:学生完成这些活动就掌握了有关“扩散与渗透”的知识。毫无疑问,这样的预设有着深刻的理据和复杂的内部转换规律。

在我看来,这样的“纸”是最重要的一种类型,其实质是学生学习活动设计,包括学生在课堂上做什么活动、用什么工具做、先做什么后做什么以及做成什么样子,我将其依次称之为活动类型、活动工具、活动程序和活动标准。它既不是单纯的练习或作业,也不是测试题。练习或作业的功能是巩固学生已经学到的知识,测试题是测验学生是否学到了知识,但这一类“纸”的设计意图是帮助学生理解知识,着眼于学生理解知识的过程,设计这个理解过程的外在行为,教师通过对学生外在学习行为的设计,促进学生理解知识。

这类的“一张纸”大约占40%。需要说明的是:这类“一张纸”,有的活动设计非常复杂、翔实,有的比较简单,都是由特定的教学目的和教学内容决定的。教学目的和教学内容需要一个比较复杂的活动,那么这张“纸”设计得就复杂些,反之就简单些。

类型四:教学事件设计

教学事件设计是教学活动设计的升级版。比较典型的教学事件设计是一堂名为“亨利八世”的历史课。这堂课使用的“一张纸”内容非常丰富,有学生活动内容、活动步骤、活动使用到的材料以及活动成果的评价标准。更重要的是,它为学生的活动设计了矛盾冲突,将学生的注意力聚焦到主要矛盾上,并提供了有效解决矛盾的策略和途径。好的教学事件设计可以演化成课堂故事,甚至有很强的戏剧性。下面我们先来看一堂自然科学课里用到的“一张纸”。

这堂课的学习任务是先将四种不同的物质混合在一起,然后重新分离出来。在真实的教学过程中,这一环节非常具有戏剧性。老师开始并没有告诉学生四种物质最终要分离,只是指导学生将它们在一个烧杯里混合,为了强化戏剧效果,还要求学生反复搅拌。等学生终于搅拌得非常均匀的时候,再宣布本节课的任务就是重新分离出这四种物质。教室里的气氛一下子活跃起来。把这四种物质重新分离出来并恢复原状,这就是任务。这个任务有明显的困难之处:混合在一起的东西该如何分离?这既是不确定的,也是矛盾所在。完成任务也就是变不确定为确定,变矛盾为和谐。对这个变化过程的设计,就是教学事件设计的含义。

所谓教学事件设计,在形式上有点像戏剧脚本。与学生活动设计不同的是,它强调课堂教学的过程性以及这个过程的戏剧性效果。用“教学事件设计”来上一堂课,就好像演一场戏,有教学事件的发生、发展、转折、高潮和结束的过程。这类的“一张纸”大约占了30%。

這样的“一张纸”,从文本特征这个角度来说,已经向教材化方面发展,从教学功能这个角度来说,是对课堂的生活化构建。

这张“纸”实在是太不平凡了!从老师的角度来说,他把自己的教学意图、教学内容设计和教学方法设计、要用到的资源等,都以“学生活动设计”这样一个形式包含在这张“纸”里面了。这里有对课程的理解,有对学生的期望,有对学生可能出现的反应的预测,有对学生学习心理的预期,也有自己坚守的教学理念。从学生的角度来说,这张“纸”回答了四个最关键的问题:学什么?用什么学?怎么学?学得怎么样?这四个问题都通过这张“纸”回答了,而且回答得很实在、很具体、很简便。

在我看来,这张“纸”是我们切入美国课堂教学研究的一个很好的视角。也许,中国的课堂教学缺的正是这张“纸”及其背后的东西。