开放大学框架下中职、本科衔接人才培养对比研究

薛 朋,胡晓瑞

(宿迁开放大学,江苏 宿迁 223800)

开放大学框架下中职、本科衔接人才培养对比研究

薛朋,胡晓瑞

(宿迁开放大学,江苏宿迁223800)

摘要:中职、本科“3+4”衔接分段培养不是简单的“3+4”学历嫁接,而是按照七年一体的原则整体设计人才培养目标、人才培养标准,统筹制定文化基础课程、专业理论课程和专业技能课程衔接的教学体系、课程体系。 对比研究是在充分调研、充分实践的基础上,在开放大学框架下,从人才培养目标到岗位分析、岗位职业能力分析、课程体系搭建、课程内容、教学实施与教学评价的人才培养各方面进行的。

关键词:开放大学;一体化;人才培养;对比分析

开放大学框架下,运用远程技术手段,集聚、整合和共享优质教育资源,探索现代信息技术与教育的深度融合,能够更好的实现中职、本科人才培养目标、课程实施、质量监控、师资队伍建设、实习实训基地建设、考核评价体系等的高效、实质对接,能够克服传统中职、本科分段培养中名义“一体”,实则独立“两段”的弊端。下文以“3+4”机电融合人才一体培养为例具体阐述。

一、人才培养目标由分段确立到衔接融合

(一)传统分段人才培养目标分段孤立,缺乏互补与关联

传统分段人才培养的目标中职与本科是相互独立的,中职阶段仅围绕中职毕业后的就业岗位,没有考虑到市场对更高人才的需求,更没考虑到中职为本科学习服务的需求,缺乏与后续本科段培养目标进行有效的对接、融合,显得孤立,必然为后四年本科段的人才培养带来困难。本科阶段人才培养目标是培养应用型人才,但实施中过于注重理论的学习,技能培养由于缺乏必要的基础,加上技能训练在教学中被弱化,培养的人才很难适应市场的需求。

(二)“3+4”一体化人才培养目标衔接确立

中职校与对接本科院校深入开展调研,并邀请企业专家参与讨论分析,经过多次碰撞,分析出岗位能力要求,以此为依据,制定中职、本科人才培养衔接的总体目标,以“3+4”机电融合为例,即培养掌握各种现代化生产的监测、控制、管理技术和各种现代化信息采集、处理与应用技术,从事工业过程控制、运动控制、检测与自动化仪表、制造业自动化等领域的系统分析、设计、研究、开发、集成和运行的德智体全面发展的高素质、应用型、创新型、复合型高级工程技术人才。着重提高学生应用能力,即现场解决问题能力(在安装、调试、维护的基础上,能够解决在这些工作上存在的问题)、发现问题能力、创新实践能力。

在中职阶段,首先要保持机电专业中专阶段的职业岗位能力要求,在此基础上,要重点为后期本科阶段自动化专业能力形成奠定基础;在本科阶段,要紧紧围绕技术型应用人才培养目标,理论层面要在够用基础上,适当降低难度,兼顾好本科后的继续学习、技术发展学习的需要;要突出实践能力。即在中专阶段教育基础上,培养学生具有高等教育属性的职业技术教育,面向基层(或生产实践一线),培养会动手、会研发、会管理、会创新的“四会型”高等职业技术人才。

(三)网络条件下一体化人才培养目标确立的优势

根据两阶段人才培养衔接性的要求,重点解决好三个方面的问题,一是中职阶段为本科阶段学习、发展服务的问题,明确了中职阶段的任务,厘清两者间的关联性、互补性,为人才 “培养哪些能力、达到什么标准、如何考核认定” 提供参考依据;二是确立本科阶段在中职阶段已有的专业技能基础上,进一步拓宽学生的专业理论知识,在更深、更细的领域进一步磨练专业技能,全面培养“四会型”高等职业技术人才,以满足社会的现实需求。三是在网络条件下中职与本科人才培养目标对接实现的可能性与可操作性。

二、职业能力由分段孤立培养到一体衔接培养

(一)传统分段培养中职业面向与职业能力分析

分段培养过程中,缺乏系统的衔接,中职阶段确立的职业面向与职业能力缺乏对后续本科阶段的支持,没有起到基础性的作用;后四年的培养面向更是处于尴尬的局面,教与学中侧重于理论分析与研究,缺乏操作性较强的职业岗位能力,而研究领域的就业岗位要求明显高于毕业生的现有水平,岗位更是少之又少,出现了毕业后无岗位的局面。

(二)中职与本科衔接一体化培养中职业面向与职业能力分析

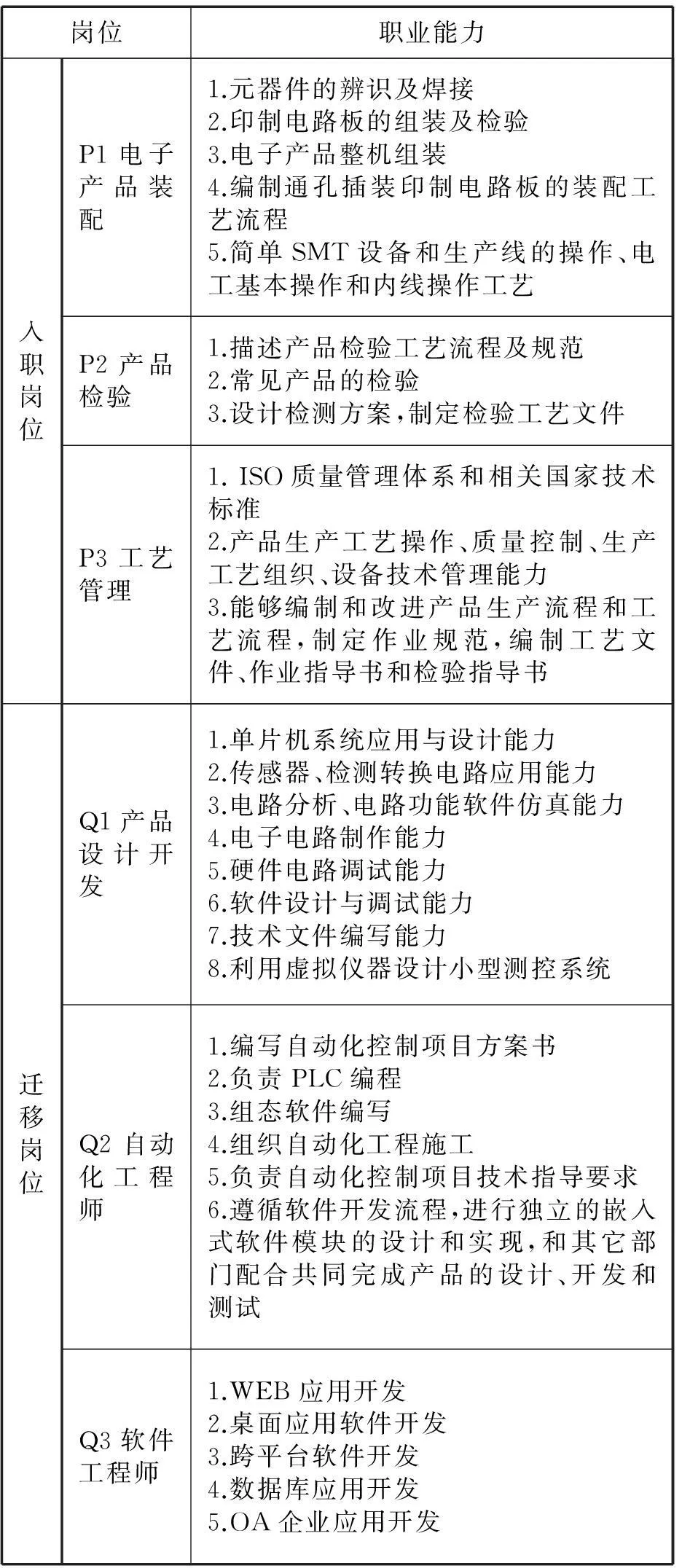

在行业、企业、政府共同参与与配合下,通过中职校与本科校共同广泛市场调研,经过组织专家论证,确定七年一体化培养的职业面向,确定典型工作岗位与职业能力,如下表:

典型工作岗位及职业能力表

一体化职业面向与职业能力的确立确保了三年中职阶段人才培养的局限性、片面性,同时克服了四年本科阶段人才培养无基础、无岗位的尴尬局面。为培养社会需要的“四会型”高等职业技术人才提供了坚实的保障。

三、课程设置由重复无序到优化互补

(一)传统分段培养课程设置分析

1.课程设置缺乏有效衔接

中职阶段与本科阶段课程设置相对独立,缺乏沟通,衔接不足,缺陷一是课程设置有重复现象,造成学生因为“学过”而产生厌学情绪,同时造成教学资源浪费,如中职段《机械制图与计算机绘图》课程与本科段《工程制图》课程在内容上重复较多,中职段与本科段没有必要同时开设;二是本科段部分专业课程缺少中职阶段部分课程的基础,如本科段《电路》、《模电》、《数电》等课程在中职段仅开设《电工电子技术基础》,课时少,学生学不透,进入本科段后学习以上三门课程难度较大,教学效果较差。

2.课程内容缺乏针对性

教师通过选择课程内容将学生所需的知识和技能传授给学生,但实际情况是,中职和本科段的课程内容缺乏层次性,存在明显的重复问题,使得学生所学的课程内容并非他们真正所需的知识和技能。经进行对比后发现,有些课程(包含文化课)内容重复率不下30%,甚至高达60%,而中职段与本科段教师又不了解这些课程内容重复的状况,缺乏对教材的处置,只能按传统分段教学的要求进行教学,课程内容选择不当,重复率高,层次不明,严重阻碍中职、本科课程衔接。

(二)“3+4”一体化培养课程设置优化情况

1.中职文化基础课的功能定位

作为“3+4”分段培养中职学段的文化课,功能定位应为:提升学生的思想道德修养和科学文化素养;服务学生的专业学习;为在本科院校学习及终身发展奠定基础。因此,中职学段文化基础课的学习不是终结性教育,而是使学生具备进入高等院校继续学习的能力,其定位既不同于普通高中文化课,又区别于中等职业学校公共基础课程,既要达到高中学段必需的学业文化水平,还应体现服务学生专业学习的需要,为学生综合职业能力的形成打下基础。

2.中职公共基础课程内容优化

公共基础课程重在保证学生基本科学文化素养,并为专业学习和学生终身发展奠定基础,文化基础课程主要开设:德育课程、语文、数学、英语、物理、体育与健康、计算机应用基础等课程,在内容上,围绕“3+4”中职文化课课程标准,针对中职文化课教材难度较低、工具性较强的弊端,我们对课程内容进行调整优化,如在中职语文五本教材的必学内容的基础上,融入普通高中语文教材中的部分必修内容和选修内容(其中包含《唐诗宋词鉴赏》《现代优秀散文鉴赏》、名著《红楼梦》《三国演义》等),既适当增强教材难度,满足本科阶段学习各种能力提升的需要,又养成自学和运用语文的良好习惯。

3.专业课实现高教性与职业化互补

根据企业的需求、行业标准、行业规范对专业课教学目标进行科学分解。中职学校和本科院校相关教师共同深入调研企业需求,充分研究职业标准和行业规范,明确培养过程中不同学段的人才培养定位,体现职业教育特色。对于中职和本科分段培养的专业课程衔接,应本着课程内容阶梯式安排,综合课程“宽口径”的设计原则,使专业基础课程能够支持相近的多个专业的专业课程。

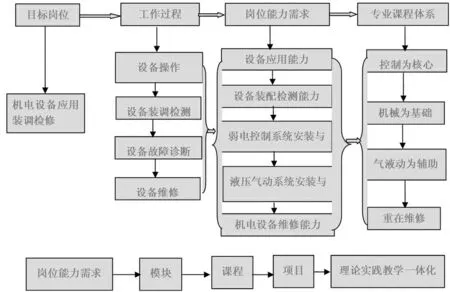

4.专业课程构建基于工作过程学习领域的课程体系

通过对中职、本科重复部分进行合并或删减以避免专业课程内容的重复开设,在分析自动化专业工作过程的基础上,建立基于工作过程学习领域的课程体系:如图(一)所示的中职阶段课程体系。

图一 机电技术应用专业基于岗位工作的专业课程体系框架图

其中,《PLC应用技术》、《电工基础》、《电子线路》、《传感器与检测技术》、《自动化生产线组装与调试》等专业课程为衔接课程,是本科段课程的基础前置,为本科段顺利提升奠定学习基础;《机械制图与计算机绘图》、《机械基础》、《液压与气动》、《机电设备拆装与检测技术》等专业课程为互补课程。原课程设置情况与现课程设置情况对比,有以下不同:①删除《极限配合与测量技术》课程,将此部分内容融入《机械制图》课程学习中,既弥补自动化本科学生读图、绘图能力不足的缺陷,又解决课程内容重复问题;②删除《工程材料》课程,将此部分内容融入《机械基础》课程学习中,也达到既弥补自动化本科学生机械原理、机械结构理解不深入的缺陷,又解决课程内容重复问题,还达到删除冗杂教学内容 目的;③将《电工与电子技术基础》课程拆分为《电工基础》、《电子线路》两门课程,解决因内容偏少导致学生学习不透,影响本科段深造学习的问题;④删除《单片机技术与应用》、《数控车削编程与操作》、《电机与电力拖动》、《自动化概论》这4门课程,增设《机电设备拆装与检测技术》、《自动化生产线组装与调试》两门课程,目的是突出实践能力,兼顾后四年本科段的继续学习、技术发展学习的需要。

四、课程标准由缺乏层次到递进对接

(一)传统分段培养课程标准缺乏层次性

中职段课程标准是为适应三年中职毕业生就业而设立的,其基本要求是针对中职毕业生岗位及职业能力需求的。本科段的课程标准应明显区别于中职阶段,应体现出层次性,但中等和本科职业教育发展的实践却并非如此,课程目标的制定缺少层次性。

课程标准层次混乱主要表现在,中职专业的培养目标为相关企业的一线初中级技能型人才,本科专业的培养目标也定位在相关企业的一线技能型人才的培养上。二者的课程标准都强调技能型人才,但中职专业课程目标定位的“一线初中级技能型人才”与本科课程标准定位的“一线技能型人才”的区别在哪里?从逻辑上讲,“一线技能型人才”也包括“一线初中级技能型人才”,如此一来,本科阶段如何体现其“高”呢?课程标准制定缺少层次性的后果不仅使中职、本科课程难以有效衔接,而且由于中职和本科培养出来的人才水平层次性不明显,甚至有些本科生在就业中的竞争力还不如中职生,造成人才和资源的浪费。

(二)一体化培养课程标准的特色

1.文化课课程标准既对接本科需求又兼顾专业特色

“3+4”一体化培养既要侧重于对学生专业理论与专业技能的培养,走技能为特色的职业教育路线,同时又要加强文化课教学,提高学生的学习能力,满足本科阶段学习的需要。本科段学校直接提出了对学生中职三年后英语要达到国家规定的三级水平,数学要达到能继续学习高等数学的基本要求。而现阶段,中职学校学生使用的教材在培养目标、知识深度与广度、编写体例结构等方面,远不能满足“3+4”中职段学生学习的程度。因此中职段的语文、数学、英语、物理课程相应的在中职的基础上有所拔高,其要求又明显的低于普通高中的水平,这样既能让学生三年中职毕业后能够顺利升入本科段学习,同时又强化了专业理论与专业技能的培养,使之区别于普通高中的要求。

2.专业课课程标准既服务本科基础又兼顾就业需求

专业课程包括6门核心课程(《机械制图与计算机绘图》《机械基础》《液压与气动》《PLC应用技术》《电工基础》《电子线路》 )、3门主干课程(《传感器与检测技术》《机械设备拆装与检测技术》《自动化生产线组装与调试》),三年中职阶段专业课程的设置与标准制定首先要通过研究学习本科段课程对中职段课程的基础技能要求,加强中职段技能基础教学,提高学生的职业能力,满足本科阶段学习的需要。其次也要兼顾中职校与本科校确定的转段考核要求,拓宽知识面,针对转段考核的课程加大标准要求,同时还要兼顾部分中职毕业生的就业需求,使其能够顺利的就业。再次课程标准的制定要融入行业职业资格标准与国家及省技能大赛标准,将教学内容与课程标准想衔接,让学生学习与行业企业最先进的技术与最新的需要相对接。

五、教、学、管模式由缺乏监控到实质一体

(一)传统分段培养下教、学、管模式弊端

1.质量监控缺乏有效衔接

传统分段培养模式下,中职、本科衔接存在“两地分隔”“各自操作”的状况,“衔接”简化成了中职毕业后的选拔过程,在人才培养模式的构建上仅局限于人才培养方案的共同制定,而在实施人才培养方案中,教学过程、教学评价、目标培养等缺乏统一的过程及层级管理,中职、本科衔接人才培养质量监控中存在“两套人马”、“两地分隔”的难题,难以实现质量监控的有效衔接。也难以最终实现作为高等教育类型之一的职业教育具备完整的结构层次体系。

2.无缝对接形同虚设

“分段”对应的是教育的两个层次,彼此关系难以理顺。首先,“3+4”既要分段实施,又要无缝对接,既要保证学生能完成相关专业中职教育的目标要求,顺利拿到中专文凭,又要能为后续本科学习提供扎实的理论基础和技能水平,两者在文化基础课、专业理论课和专业课之间较难平衡。其次,本科院校不愿对现有课程体系进行大刀阔斧的改革,而是照搬原有普通高校的课程体系,与现代职教体系构建的初衷相背离。再者,中职在行政管理上归属于地市教育局,普通本科院校则归属于省级教育行政部门,两者的办学思路、理念、人才培养目标不同,基本上不可能做到对课程内容进行彻底的协商以至达到完全贯通要求。

(二)中职与本科衔接一体化培养教、学、管模式的创新

1.构建基于工作流程、基于网络课堂的一体式的中职、应用本科衔接的教学内容

按照“共同制定培养目标,共同制定教学计划、共同制定评价方法”的思路制定中职、应用本科衔接的专业人才培养方案,人才培养方案以培养学生高职业素质为主线,以培养本专业合格毕业生标准的目标为导向,立足教学过程,加大实践教学内容比例,加强信息技术应用,对教学模块选择配置、有效组合和合理排序,给学生提供一个毕业后多渠道发展的平台,实现人才培养方案的整体优化。

2.建立“天地网结合、中职、应用本科两级平台互动”的传输系统和应用环境

构建立体化、网络化教学环境,形成支撑规模办学和多级服务功能的技术模式,实现数字化、多媒体、交互式在中职、应用本科院校间的双向反馈,为现代远程教育条件下中职、应用本科衔接的人才培养及教学实践改革提供技术基础和支持。弥补中职人才的培养侧重于“知识够用、技能培养”,本科院校人才的培养侧重于“理论研究、技能为辅”的不足。

3.建立基于网络系统过程监控的管理网络及实施平台

为保持学生学习积极性,取得较高质量生源,衔接转段设立“优胜劣汰”机制,本科院校采取过程监控与专业水平考核相结合的方式联合对学生进行遴选。通过网络平台,中职、应用本科可以远程监控彼此的教育教学的全过程,实现网络平台的教学评价过程。

参考文献:

[1]教育部关于进一步深化中等职业教育教学改革的若干意见[Z].教职成[2008]8 号文件.

[2]教育部关于制定中等职业学校教学计划的原则意见[Z].教职成[2009]2 号文件.

[3]教育部关于推进中等和高等职业教育衔接课程体系建设的指导意见(征求意见稿)2013-06-15.

[4]朱雪梅.我国中职与高职衔接研究述评[J].职业技术教育,2011,(7).

[5]张金英.中高职衔接的“接口”和“通道”探索[J].中国职业技术教育,2011,(20).

收稿日期:2016-01-22

基金项目:2014年江苏省中高职衔接课程体系建设立项课题——《机电融合 3+4分段培养一体化课程体系构建研究》成果之一,课题编号:201442。

作者简介:薛朋(1972-),男,江苏宿迁人,宿迁开放大学高级讲师。研究方向:职业教育。

中图分类号:G724.82

文献标识码:A

文章编号:1008—3340(2016)03—0012—05

江苏开放大学江苏城市职业学院“十二五”规划课题——《开放大学框架下中职、高职、应用型本科人才培养模式的研究》成果之一,课题标号:13SEW-Y-038。

胡晓瑞,女,宿迁开放大学讲师。研究方向:教育学。