基于关联理论的语用失误分类研究

——以一篇大学英语课文为例

晏 刚,张 健

(1. 山东理工大学 外国语学院, 山东 淄博 255049;2. 山东理工大学 文学与新闻传播学院,山东 淄博 255049)

基于关联理论的语用失误分类研究

——以一篇大学英语课文为例

晏刚1,张健2

(1. 山东理工大学 外国语学院, 山东淄博255049;2. 山东理工大学 文学与新闻传播学院,山东淄博255049)

摘要:语用失误一直是跨文化交际中一个热门话题。只要有言语交际的存在,就有可能有语用失误的产生,并对交际的顺利进行造成不利影响。在关联理论的参照下对语用失误进行了分类,旨在提高大家对其认识了解,进而有效地避免和减少日常交际中不必要的语用失误的产生。

关键词:关联理论;语用失误;分类

一、 引言

语用失误(Pragmatic Failure)的研究始于英国兰卡斯特大学的詹妮·托马斯(Jenny Thomas)。 她在1983年应用语言学杂志(Applied Linguitics)上发表的题为“跨文化语用失误(Cross-Cultural Pragmatic Failure)”的论文,阐明了自己对语用失误的理解。其中她将语用失误描述为“不能理解所说话语的言外之意(the inability to understand what is meant by what is said)”,并对其进行了分类。她将语用失误分为语用语言失误(pragmalinguistic failure)和社交语用失误(sociopragmatic failure)。[1]前者指非本族语者所说的英语(以英语为例)不符合操英语的本族人的语言习惯,误用了英语的其他表达方式;或者不懂得英语的正确表达方式,按母语的语言习惯套入英语中去。后者指交际中因不了解谈话双方文化背景差异,导致语言形式选择上的失误。它与谈话双方的身份、语域、话题熟悉程度等有关。[2]托马斯对语用失误的研究尤其是对其进行的定义和分类为该领域研究奠定了理论基础,之后,国内外学者纷纷加入到语用失误研究的行列中。

何自然[3](1997:205-206)指出:语用失误不是指一般遣词造句中出现的语言运用错误(performance errors),而是说话不合时宜的失误,或者说话方式不妥、表达不合习惯等导致交际不能取得预期效果的失误。[4]

钱冠连(2002:195)批评托马斯对语用失误的定义为“这不像说话人语用错误,倒像是听话人无能。”[5]他认为:“说话人在言语交际中使用了符号关系正确的句子,但不自觉地违反了人际规范、社会规约,或者不合时间空间,不看对象,这样性质的错误就叫语用失误。”[6]

[7]学者对语用失误所下定义,他们要么关注说话人,要么注意听话人,当然也有部分学者注意到谈话双方在交际中的互动。笔者在此借用张国(2004:60)对语用失误的定义作为本文研究的基础,其定义如下:“在跨文化或母语文化交际中听话人没有准确或全面理解说话人的意义,或说话人使用了符号关系正确的句子,但不自觉地违反了人际规范、社会规约,或不合时间空间,不看对象,这样性质的错误就叫语用失误。”[8]

在Thomas(1983)看来,在言语交际中,说话人在表达思想时出现语法错误,至多被认为是“说得不好”(speaking badly);但违反交际规则如礼貌原则就会被认为是“举止不好”(behaving badly),被认为是“不真诚的、存心欺骗的或居心不良的人”。[9]由此可见,语用失误的危害性的确很大,应加强对其进行分析研究,尽量减少和避免不必要的语用失误,使我们的交际更加顺畅和谐。

二、关联理论

1986年,Sperber和Wilson在其合作出版的《关联性:交际与认知》(Relevance: Communication and Cognition)一书中,提出了关联理论(Relevance Theory)。该书是一本有关交际与认知的专著,在书中,两位作者(2001:158)提出了关联原则并对其定义如下:“每个明示的交际行为都传递了自身具有优化关联的推定(Every act of ostensive communication communicates a presumption of its own optimal relevance.)。”[10]也就是说,关联理论的基本原则就是在任何给定的语境中,人们的言语是关联的。任何言谈和其他形式的交际最终目标就是成功的交际。所以,关联性是言语交际的最基本要求。根据关联理论,交际是一个信息意图(the informative intension)和交际意图(the communicative intension)的明示—推理过程(ostensive-inferential process),前者是从说话人角度说的,后者是从听话人角度讲的。交际的成功取决于两个条件:交际双方的互显(manifestness)和关联性(relevance)。而关联的程度取决于效果(effect)和心力(effort)。在其他条件相同的情况下,关联性和效果成正比,和心力成反比。具体来说,相同情况下,理解一个话语付出的心力越多,话语的关联性越弱,语境效果就越差;相反,如果理解话语无需付出太多努力,话语的关联性就更强,语境效果就更好。

三、基于关联理论的语用失误分类

在引言部分,笔者已经提及托马斯对语用失误的分类,她将其分为语用语言失误和社交语用失误。托马斯的二分法虽然阐述的很详细,但每种类型都没有细分,显得略微简单粗糙,而且二者之间有时会有重叠。[11]因此,本文在关联理论的参照下,拟对语用失误重新进行如下分类:交际双方对指示词的误解、对命题意义的误解和对语用含义的误解。

1. 对指示代词的误解

何兆熊(2000:56)指出:“指示(deixis)这一术语指的是在言语活动中,尤其是在有一名说话人和至少一名听话人参与的这种典型的语言交际活动中,对参与者所谈及的人物、事物、过程和活动等作出确切的理解都必须把它们和某些语境构成要素(如交际的时间、空间等)联系起来这一现象。出现这一现象是因为在语言中存在一些词项和语法范畴,它们的所指和意义离开了特定的交际语境便无法确定。”“在交际过程中,指示词所提供的信息对确切理解话语无疑是十分重要的。”因此,如果听话人误解了指示词所指称的对象,很有可能就会误解说话人的意图,这时,语用失误随即产生。

美国著名作家海明威在1933出版的小说“Winner Take Nothing”一书中,有这样一段父子之间的的对话:(背景:儿子感冒了,当医生告诉孩子的父亲这个孩子的体温是102 °F (39℃)时,被孩子听到了。这个孩子以为他要死了,因为他搞不清楚华氏温度和摄氏温度的区别。在父亲面前,儿子想尽量掩饰自己对于死亡的恐惧。)

Father: It’s nothing to worry about.

Son: I don’t worry, but I can’t keep from thinking.

Father: Don’t think. Just take it easy.

Son: I’m taking it easy.

(Hemingway, 1994: 112)

在这个对话中,父亲使用“Just take it easy(别紧张,放松点)”来安慰儿子,但是儿子将其中的代词“it”理解为“death(死亡)”。因此,儿子内心非常的恐惧,尽管表面故作镇静和勇敢。在父子之间产生的语用失误源于对于指示代词“it”的误解。

2. 对命题意义的误解

如果听话人不能理解说话人一个词、短语或者句子的意义,那么就会导致对说话人话语命题意义的误解,这时语用失误也会产生。托马斯曾举过这样一个例子:

A: (to fellow passenger on a long-distance coach.) Ask the driver what time we get to Birmingham.

B: (to the driver) Could you tell me when we get to Birmingham, please?

Driver: Don’t worry, love, it’s a big place—I don’t think it’s possible to miss it.

(何兆熊 2003: 682)

在此轮乘客和司机的对话中,司机误解了“when”的意思,导致了语用失误的产生。具体来说,乘客想让司机告诉他到达伯明翰的具体时间(这时when 引导一个宾语从句)。然而,司机将其解读为一个时间状语从句。意思是:当你开车到达伯明翰时,告诉我一声,好吗?可见,在此轮对话中,听话人误解了说话人话语的命题意义。

3. 对语用含义的误解

语用含义主要是指言语的隐含意义。它往往是不确定的,很大程度上依赖于交际双方对认知环境的理解,很多时候它是间接地表达出来的。所以,如果听话人没能理解说话人的语用含义,极易导致语用失误的产生。比如,一位美国女士到以色列逗留期间,有一次去一个当地朋友的家里做客。

Host: What do you like to drink?

The American woman: Well, I’ve been on whisky all day.

美国女士本来是要间接地表达我之前喝的就是威士忌,现在就继续给我倒威士忌吧。可是,主人误以为既然她一天都在喝威士忌,现在可能什么都不需要了。所以就微笑着走开了。这时,这位美国女士感到困惑和尴尬。在这个对话中,客人没有直接表达自己的意图,而是使用了模糊的语言向主人提出要继续喝威士忌的请求,造成了最终的尴尬局面。换句话说,主客双方由于对彼此认知环境的不了解导致了语用失误的出现。

总之,本文将语用失误分为三类:交际双方对指示词的误解、对命题意义的误解和对语用含义的误解。

四、语用失误例析

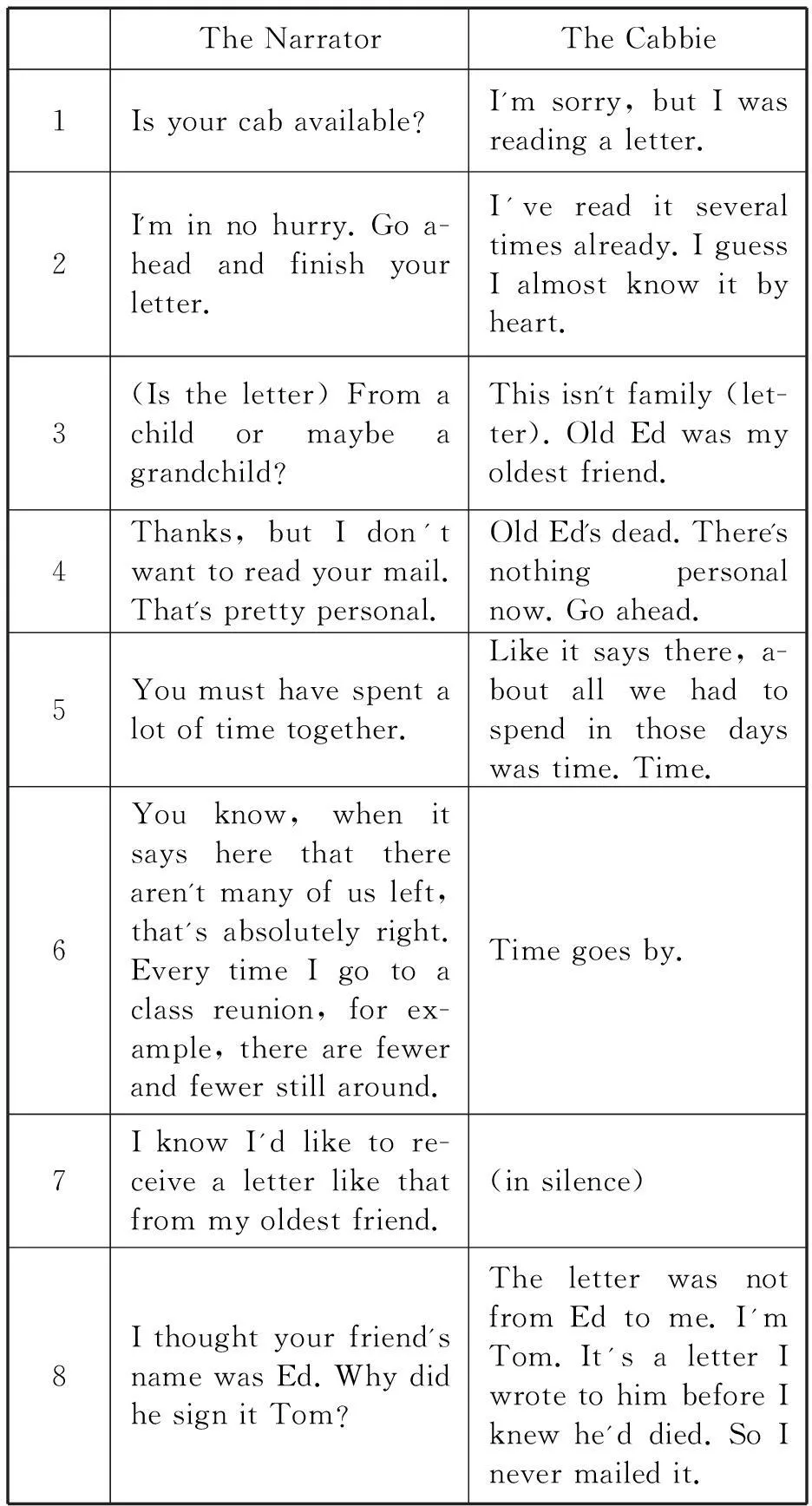

为了更好地说明关联理论对语用失误分类的合理性,下面对一篇大学英语课文“ALL THE CABBIE HAD WAS A LETTER”几轮对话中出现的语用失误进行分析。

图表1

(李荫华等主编, 大学英语综合教程第一册, 第二单元, 上海: 上海教育出版社, 2001.)

在某种程度上说,指示代词是一种明示,对它的解读取决于语境。虽然指示词数量有限,但是它指称的东西却是无限的。在上面作者和出租车司机的对话中,1、2轮对话里“信”对两人来说指代的是不同的东西。当出租车司机说:“I am reading a letter”。作者根据自己的百科知识和语用预设获得的最关联解读是这位司机正在读一封别人写给他的信。随即作者非常礼貌地回答道:“Go ahead and finish your letter”。 当然,作者出于好奇,接着询问对方是谁写给他的信。但是,出租车司机并没有正面回答,只是说: “Old Ed was my oldest friend. ” 他想表达的含义是这是我写给老朋友的一封信,而作者却误解为这是老朋友写给出租车司机的一封信。这里语用失误的产生皆源于双方对“信”的作者的不同理解,即对指示词的误解。随着对话(4—7)的继续,作者用“your mail”指的是老朋友写给司机的信,而出租司机用“it”指的是自己写给老朋友的信。可见,误解一直在延续。直到最后,当作者看到信末尾的署名是Tom时,才开始怀疑为什么会是这样。这时,出租车司机揭开了谜底,“The letter was not from Ed to me. I'm Tom. It's a letter I wrote to him before I knew he'd died. So I never mailed it.” 原来信是出租车司机写给老朋友的。通过这个故事,我们看到在交际过程中双方的反馈对于避免语用失误也很重要,至少可以澄清不必要的误解。

五、结语

本文在关联理论的参照下,对语用失误进行了分类,并以一篇大学英语课文为例进行分析,试图说明该理论在应对言语交际时的解释力,同时期望对大家有效避免和减少语用失误有所启发。

参考文献:

[1]Hemingway, E. Winner Take Nothing[M]. London: Arrow Books, 1994.

[2]Sperber, D and Wilson, D. Relevance: Communication and Cognition [M].北京:外语教学与研究出版社, 2001.

[3]Thomas, J. Cross-Cultural Pragmatic Failure [A].节选自何兆熊主编,语用学文献选读[C].上海:上海外语教育出版社, 2003: 677-714.

[4]丹·斯珀波和迪埃珏·威尔逊. 关联:交际与认知 [M]. 蒋严译. 北京:中国社会科学出版社, 2008.

[5]何兆熊. 新编语用学概要[M]. 上海: 上海外语教育出版社, 2000.

[6]何自然. 语用学与英语学习[M]. 上海:上海外语教育出版社, 1997.

[7]何自然, 陈新仁. 当代语用学[M]. 北京:外语教学与研究出版社, 2004.

[8]何自然. 语用学概论[M]. 长沙:湖南教育出版社, 1988.

[9]刘长江. 对托马斯“跨文化语用失误”的诠释与批评[J]. 外语研究, 2008,(6):36-39.

[10]钱冠连. 汉语文化语用学[M]. 北京: 清华大学出版社, 2002.

[11]张国. 语用失误与顺应理论[J]. 山东外语教学,2004,(4):60-62.

收稿日期:2015-11-21

作者简介:1. 晏刚(1980- ),男,山东淄博人,讲师,硕士,研究方向:语用学、认知语言学。

中图分类号:H319

文献标识码:A

文章编号:1008—3340(2016)03—0032—04

2. 张健(1976- ),女,山东淄博人,讲师,博士,研究方向:中国古代文学。