高等院校青年教师科技创新能力的培养路径探讨

王文琳

(山东广播电视大学,山东 济南 250014)

高等院校青年教师科技创新能力的培养路径探讨

王文琳

(山东广播电视大学,山东济南250014)

摘要:近年来,青年教师已成为科技创新的重要部分,提高其科技创新能力是提高高校整体科技创新水平的重要途径。以山东省部分高等院校为例进行分析,青年教师科技创新能力提升过程中主要存在科技创新意识不强、缺乏科技创新人才的指导、科技创新经费投入不够、缺乏科技创新管理机制等方面的问题,提出了培养青年教师科技创新能力的路径。

关键词:高等院校;青年教师;科技创新能力

高校教师的科技创新能力对于提升其教学水平具有巨大的促进作用,也是高校长远发展的有利保障,对于建设创新型国家具有现实意义[1]。青年教师近几年已经成为科技创新的重要部分。统计数据表明,2013年,国内高校低于35岁的教师约占53.21%,低于40岁的约为69.48%。为此,提高青年教师的科技创新能力是提高高校整体的科技创新水平的重要途径。然而,现阶段还存在一些问题影响其科技创新能力[2]。因此,本文以山东部分高校为例,简要介绍基本概况,分析现阶段提高青年教师科技创新能力过程中存在的问题,提出针对性的培养路径。

一、山东部分高校青年教师科技创新基本情况

(一)青年教师科技创新的激励情况

1.重视人才引进

人们通常采用职称结构来评价一个高校的师资力量。实践表明,助教、讲师、副教授、教授这四种职称最佳的比例为2∶4∶3∶1。例如山东某高校教职工为1175人,包括546名硕士,183名博士,361名副教授,85名教授。从整体结构而言,该高校教师队伍主要是青年教师,结构较为合理。但是,从其中的学院来看,职称结构是不合理的,多数学院缺乏博士以及教授。例如,该校经济学院有8名教授,21名副教授,24名讲师,5名博士。可见,经济学院教师学历水平不高,教授的人数显然也较少。为了引进更多高水平的人才,该高校强化人才的引进力度,为一些博士以及教授提供8万元安家费以及校内津贴,并且提供90平米住房,且免除三年房租。此外,高校还对优秀博士的子女教育进行规划,安排到就近学校就读,解决博士生活问题,有利于使其更加专注于科技创新研究。

2.鼓励教师深造

某些高校支持青年教师继续学习,为其保留编制,并且发放工资。待取得学位证书后,高校可给予青年教师一定金额奖励,并报销60%学费。与此同时,青年教师在学习过程中,定期向高校按时汇报其情况,积极参与考核工作,还可享受高校的科技创新政策。

3.进行教师考核

还有高校对青年教师的考核集中在绩、勤、能、德四点,其中德指的是青年教师德业道德、思想等情况;能指的是青年教师的科技水平;勤指的是青年教师教学态度;绩指的是工作实绩。

4.参与学术交流

为了创设良好的科技创新氛围,某些高校积极开展学术报告会议,并要求学校青年教师到会交流学习,但是大部分报告会议邀请的专家都是一些国内学者,很少邀请到一些国际专家。因此,学术报告的质量是今后值得关注的一点[3]。

(二)科技创新的成果

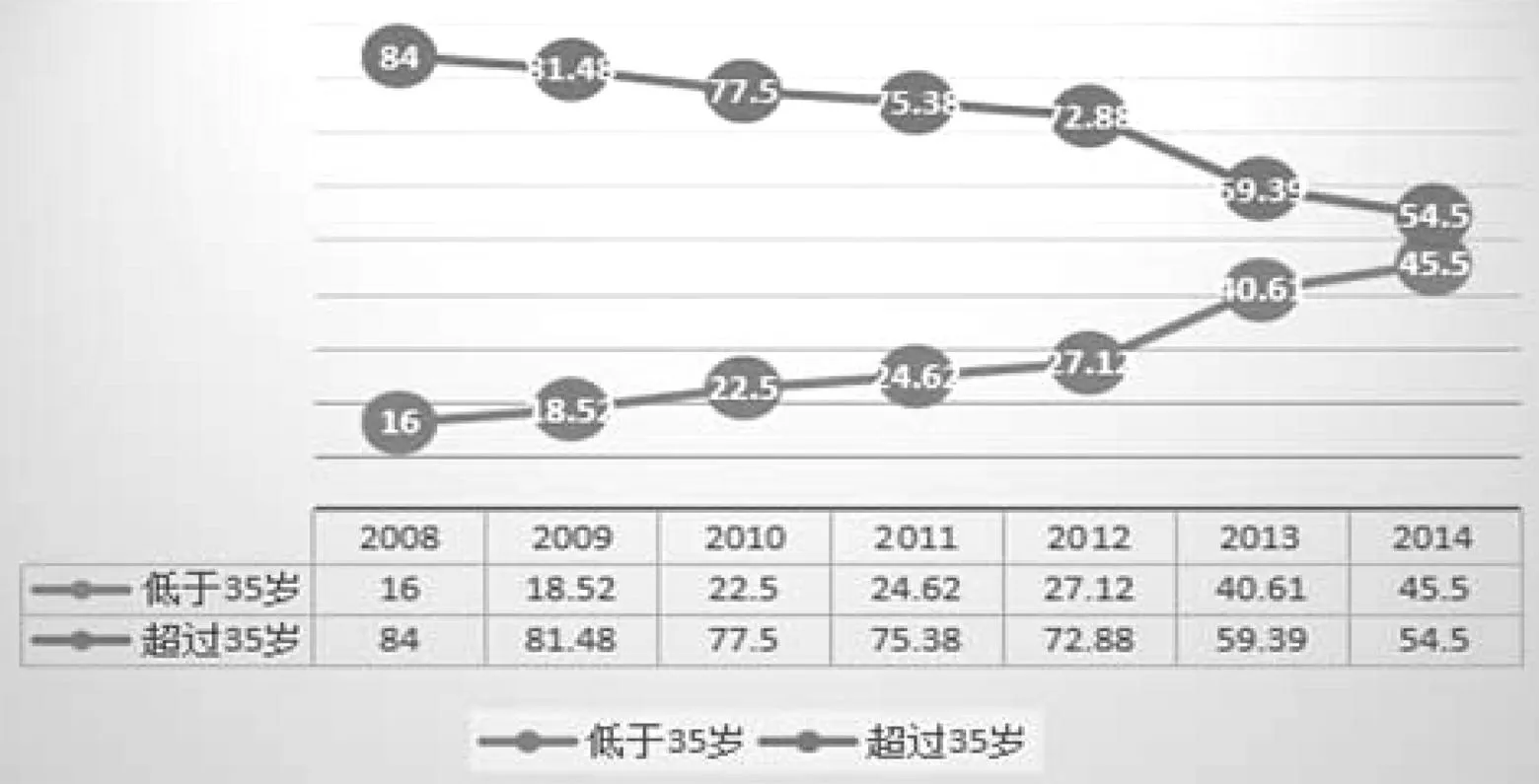

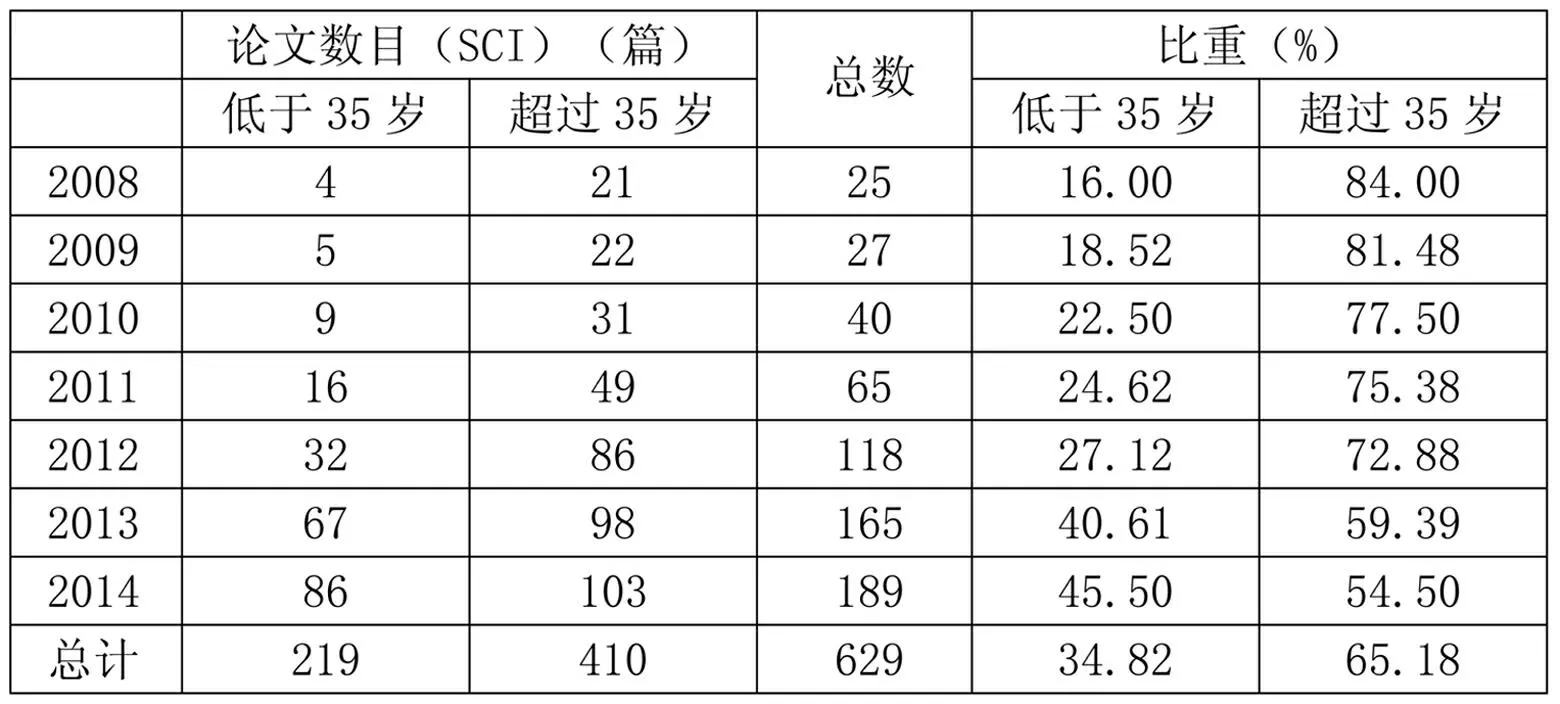

由表1可知,2008年-2014年期间某高校教师发表的论文(SCI)数目分别为25篇、27篇、40篇、65篇、118篇、165篇、189篇。其中,2008年-2014年期间低于35岁的青年教师发表论文数目每年分别为4篇、5篇、9篇、16篇、32篇、67篇、86篇,占比分别为16.00%、18.52%、22.50%、24.62%、27.12%、40.61%、45.50%。超过35岁发表论文数目每年分别为21篇、22篇、31篇、49篇、86篇、98篇、103篇,占比分别为84.00%、81.48%、77.50%、75.38%、72.88%、59.39%、54.50%。可见,青年教师的科技创新能力不断增强,和中年教师的差距不断缩小,见图1。从总数而言,2008年-2014年期间低于35岁青年教师发表论文总数为219篇,占比34.82%;而超过35岁教师发表总数为410篇,占比65.18%,表明该高校的科技创新能力较强,但是青年、中年教师科技创新能力差距较大。

图1 两个年龄层教师发表论文比重(SCI)的趋势图

二、青年教师科技创新能力提升过程中存在的问题

在对山东部分高等院校进行调研后发现,青年教师科技创新能力提升过程中主要存在科技创新意识不强、缺乏科技创新人才的指导、科技创新经费投入不够和缺乏科技创新管理机制等方面的问题。

(一)科技创新意识不强

青年教师的科技创新意识不强体现在两个方面:一方面高校对青年教师的要求不高,只要求老师发表文章CN刊物,导致高校申请到的项目不多,国家项目更加少。另一方面,青年教师的科技创新能力有待提高,大部分青年老师只是迫于学校的压力,并非自愿主动参与科技创新,尚未充分认识到教学、科技创新的紧密性,尚未了解科技创新对教学的巨大促进作用。此外,很多青年教师科技创新能力不高,不懂科技创新的方法,面对高校下发的任务,部分老师只是在互联网上下载有关论文,并对其进行修改就在刊物上发表,显然,此种行为扭曲了科技创新的根本目的。

(二)缺乏科技创新人才的指导

目前,教师团队依旧呈现中间小、两端大的特点。一端是年轻教师,通常是刚踏上教师岗位的研究生,处于由学生转变为老师的过程中,当务之急是完成教学任务,往往不具有学术影响力和地位。另一端是返聘的老教师,这些退休教师往往科技创新经验丰富,具有一定的科技创新能力,然而返聘的重点任务是教学。显然,高校缺乏科技创新能力强的中年学术带头人,尚未充分发挥退休教师在科技创新方面的“带、帮、传”的作用。因此,高校在师资队伍上的缺陷,导致青年教师缺乏科技创新人才的指导,进而影响科技创新水平。

(三)科技创新经费投入不够

科技创新活动展开需要一定的经费支持,但是高校对青年教师科技创新活动的投入资金明显不够,导致此种情况产生的原因在于国家、高校对青年教师科技创新项目较少。由于青年教师的科技创新活动尚未纳入统筹管理中,高校没有可观的经费,难以支撑他们科技创新活动的正常开展。他们申请上级研究项目过程中,往往只可申请一些自筹经费的项目,审批后,经费主要由所在学院拨付。通常情况下,此类高校的办学资金来源于学生缴纳的学费,但是高校发展的其他方面需要经费较多,因此对科技创新活动的投入明显较少。尽管目前高校逐渐认识到科技创新的重要性,并且每年均投入经费搞科技创新,这些经费对人文研究还具有一定的支撑,但是对自然研究,这些经费显然不足。此外,由于高校无多样化的经费来源,无法给予科技创新更多资金支持,因此大部分的科技创新活动都局限在调研方面[4]。

(四)缺乏科技创新管理机制

就科技创新管理而言,某些高校尚未明确制定条例、政策、制度等强化对科技创新教师、经费、项目、设备、基地等方面的管理,并且忽视将科技创新成果转化,对科技创新活动的长远发展极其不利。就评价机制而言,某些高校尚未建立较为完善的科技创新评价机制,因此难以科学评价科技创新成果数量、项目数量、成果转化,更加谈不上调整评价对象、体系、机制等。就激励机制而言,某些高校尚未建立完善的奖励制度,没有综合科技创新教师的经济收入、研究成果、职称、评奖等方面,进而影响科技创新教师参与科技创新活动的积极性。就外聘人才机制而言,某些高校尚未充分引进校外优秀科技创新人才。此外,高校科技创新团队缺少明确的团队定位。大部分的科技创新成果是关于高等教育,只有极小部分是专业性研究,侧重研究教育教学,忽视研究企业交流、服务地方经济等方面。

三、培养青年教师科技创新能力的路径

(一)提高科技创新认识,完善相关的规章制度

高校科技创新团队建设离不开制度支持,因此需要高校领导给予认可和支持。领导应当主动参与科技创新活动,积极参加各类学术交流会,营造良好的科技创新环境。为确保科技创新活动正常开展,高校须明确制定规范科技创新活动的制度。此外,高校应当完善现有的激励政策、经费管理、项目管理、成果转化管理等规章制度。

(二)重视激励,提高教师参与科技创新活动的积极性

部分高校明确规定科技创新激励,将经济收入与科技创新成果联系起来以激发老师参与科技创新活动的热情。但是,由于大部分青年教师科技创新能力较低,倘若盲目把科技创新成果、经济收入挂钩,一些不能顺利完成的科技创新任务,会导致他们产生沮丧、抵触、厌烦等不良情绪,难以达到激励的目的[5]。可见,高校的标准不宜制定太高,应当确保大部分教师能够通过考核。高校还应当奖励教师超过任务量之外的研究业绩,对于发表刊物级别较高的作品也应当给予奖励,通过这样的激励给予教师更大的科技创新动力。此外,高校应当建立健全奖惩结合的约束机制,奖励科技创新业绩高、学术水平高的科技创新人员的同时,也可适当减少项目完成较慢、质量不高人员的经费,同时限制其再次申报课题的数量。

(三)重视人才的培养和引进,完善人才结构

基于“两端大,中间小”的师资结构,高校应当重视科技创新人才的培养和引进,发挥灵活聘用人才的特点,采用内部培养人才、外部引进人才、和其他机构合作 “三管齐下” 的方法,打造高素质的科技创新队伍。内部培养人才指的是结合团队发展的实际需要,针对性培养青年老师,鼓励他们到企业参与实践、继续深造、出国交流、攻读博士、参与研讨会。外部引进人才指的是引进高学历、高职称、高学术水平人才,外聘具有一定学术地位的拔尖科技创新人才,同时发挥拔尖人才对青年教师的带动作用,将青年教师发展、科技创新发展结合起来。而联合则指的是高校可与地方企业、科技创新院所合作。

此外,高校应当将科技创新团队和学科建设结合,强化创新平台、科技创新基地建设。创新平台是学术交流、科技创新人员聚集的地方,是高校提升实力的重要手段。建设高水平的院校,应当将创新平台作为后盾,单纯依靠科技创新人员难以完成科技公关的工作。高校还应当明确自身定位,应当分工协作、总体规划,先合理设置项目的总量,再把项目进行分解,安排阶段性项目任务,结合科技创新队伍成员的特点,将任务落实到个人。根据课题的研究进度、成员的目标,适当明确整个科技创新队伍的研究目标,将阶段实验、远期目标相结合,个人目标、团队目标相结合。

(四)提高高校的科技管理能力,提高青年教师的科技水平

作为科技研究的重要组成部分,高校科技研究对未来应用具有至关重要的影响。为此,高校应当提高科技管理能力,不仅有利于科技创新成果应用,还能提高青年教师的成就感,进而激发他们的科技创新热情。在科技管理方面,高校通常是控制科技项目的节点,集中控制争取相应的科研项目、对科技成果进行相应的报酬奖励,显然这种管理模式不利于将科技创新成果应用于实践,致使青年教师的科技成果难以发挥作用,对科技创新的持续发展产生不利影响[6]。为此,高等院校应当立足将科技创新成果应用的角度来思考问题,转变过去的管理模式,不再是过去的成果管理以及单项管理,而是采用可持续发展管理,主动规划,研究青年教师科技创新的影响因素,探究其中的互动机制,设置一些青年教师项目,将青年教师项目作为培养科技人才的载体,进而建设良性循环的高校科研发展局面。

四、结束语

在新的发展形势下,高校应当充分认识青年教师提高科技创新能力的重要性,分析自身存在的问题,采取相应的措施,创建一支相互协作、目标统一、工作高效的青年教师科技创新队伍,促进学校学科发展,为服务基层教学、服务地方经济发展奠定基础。结合数据分析结果可见,山东部分高校青年教师发表的论文数目不断增多,专利成果不断增长,然而整体的科技创新能力还不够稳定。同时还存在科技创新意识不强、缺乏科技创新人才指导、科技创新经费投入不足以及缺乏科技创新管理机制等问题,所以应当从提高科技创新认识,完善相关的规章制度,重视激励,重视人才的培养和引进,完善人才结构,提高高校的科技管理能力等方面着手来培养高校青年教师的科技创新能力。

参考文献:

[1]吴琴,吴大中,吴昕荟.高校青年教师科技创新能力提升对策研究[J].科学管理研究,2015,(03):100-103.

[2]方丰,刘宝发,蒲平.高校青年教师创新能力提升的多学科培养及其管理模式[J].中国报业,2011,(02):92-93.

[3]冯利,于海波,王俊玲.职前教师创新能力培养探讨[J].教育探索,2013,(11):103-105.

[4]代君,张丽芬.急于致使管理理论的高校青年教师创新能力培养的若干思考[J].黑龙江高教研究,2014,(06):84-86.

[5]刘爱华.高校青年教师创新能力学术素养培养探究[J].中国高校科技,2015,(08):82-83.

[6]肖模昕,田凯,于立君,池海红.高等学校青年教师创新人才培养的教学能力提高对策研究[J].教育教学论坛,2015,(10):7-8.

收稿日期:2016-01-11

作者简介:王文琳(1982-)女,山东省济南市人,山东广播电视大学讲师,山东师范大学传播学院硕士。

中图分类号:G645

文献标识码:A

文章编号:1008—3340(2016)03—0080—04