壮观的黏土建筑 杰内大清真寺

黄世和

到达西非国家马里已经几天了,今天是周日,我们要赶去杰内古城,去一睹那著名的红土建筑——杰内清真寺和周一大市场。

杰内古城位于马里中部城市莫普提西南约130 公里,坐落在尼日尔河与巴尼河交汇处,巴尼河擦城而过。它兴起于奴隶贸易和黄金交易的繁荣时期, 是古代的商业中心。杰内古城以其光辉灿烂的伊斯兰文化和盛极一时的摩尔式建筑闻名于伊斯兰界和撒哈拉以南的热带非洲地区,是一座富有珍贵历史文化价值的城市。据介绍,大约从公元前250 年起,这里就有人居住了。杰内古城正式建立于公元765 年,从公元9 ~ 10 世纪开始,杰内古城在黄金贸易以及苏丹地区其他商品贸易中发挥了重要作用。后来,杰内城参与了黑非洲、马格里布以及欧洲之间的贸易往来,并和廷巴克图相互联系,拥有一支庞大的船队。同时,它也是伊斯兰教的传播中心。公元15 世纪和16 世纪是杰内城的繁荣发展时期。但在16 世纪末,该帝国还是在外敌的不断入侵下逐渐衰败了。

从莫普提到杰内的路前半段还算平坦,后半的路则颠簸不堪,尘土飞扬。11 月的马里正是凉季,也正是收获的季节,蓝天白云下,一派收获的景象。路旁不时可以看到在田间收割和打场的人们,这里打场的场面比较独特,全部是女人在劳作,她们穿着鲜艳的大花衣裙,挥舞着那粗重的大木棒,在不停地捶打地上的谷子。还有路边穿长袍的牧羊人以及村边成排的粮仓,这一切无不散发出马里特有的乡土气息。我们下车给他们拍照,他们大都很乐意配合。之前在东非时,听一些人说西非人民比较粗犷蛮横,我想那一定是他们的偏见。

两个多小时后来到一条河边,我想这就是巴尼河了。司机只会讲法语,他示意过了河就是杰内了。渡船慢吞吞地靠到岸边,渡船很小,四五辆车已经把船塞得满满腾腾。船上还有小贩前后穿梭,兜售他们的小商品,使小船显得更加拥挤。河面并不宽,几分钟后船就来到了对岸。

劳作的女人们挥舞看粗重的大木棒正在打谷子

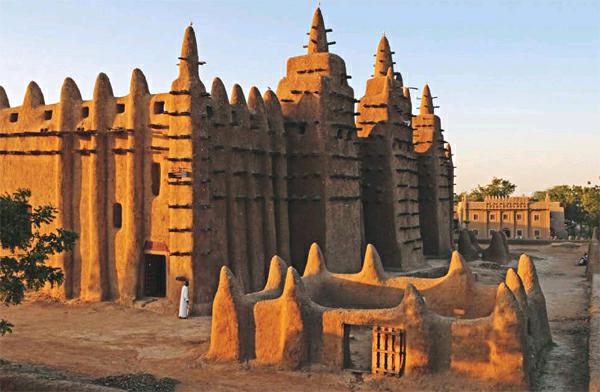

过了河后,车向前走了1 公里左右, 转过一个弯,那著名得杰内大清真寺一下映入眼帘,杰内到了。

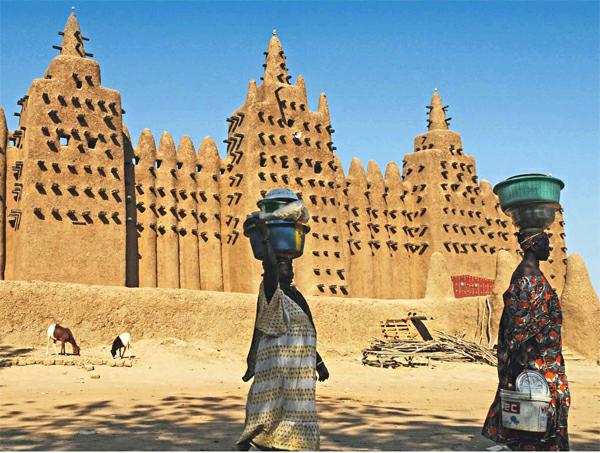

这座高大的红土建筑,在蓝天白云的衬映下显得格外雄伟壮观!杰内大清真寺——这曾经令我神往的建筑, 我曾在网络上不止一次地看到过它, 今天终于能够亲眼目睹它的真容。用黏土堆积成这庞然大物让人不可思议, 但它就实实在在地立在你的面前,那墙体上一个个突起的棱角,那直边和圆的巧妙过渡,都显得那么自然而然,也许正是这才是美的最高境界。它红色的肌体和粗犷的外形都来自这片土地, 这粗犷的美和它周围的一切浑然天成, 融为一体,显得格外和谐,这是当你置身非洲时才能感到的那种和谐的美。我直盯盯地端详了它很久。

这座精美的大清真寺位于杰内的中心,建于1907 年,是在13 世纪的大清真寺遗址上重建的。它是世界上最大的黏土建筑,是撒哈拉苏丹式建筑的巅峰之作,是人类建筑史上的奇迹和骄傲,是镶嵌在西非大地上的一颗灿烂的明珠。

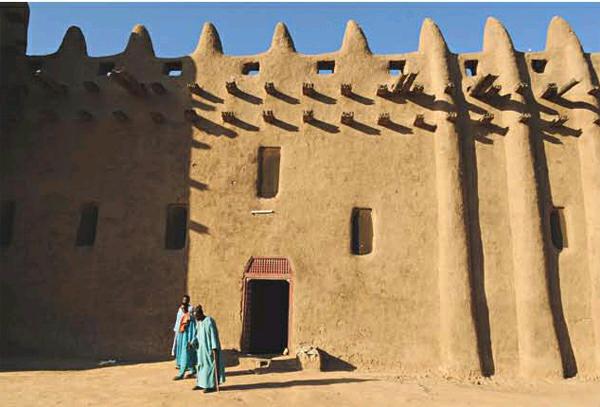

没用一砖一石建造的清真寺散发看泥土的气息

大清真寺坐西朝东,呈四边形。据资料介绍,大清真寺长宽约75 米,高20 米,建筑面积达3025 平方米,在建造时没有用一砖一石,而是用当地的红黏土和树枝为骨架建造而成的。100 根粗大的四方体泥柱支撑着祈祷大厅的屋顶,屋顶上密密地排列着104 个直径10 厘米的气洞。高大宽阔的寺门极为壮观,寺院的主墙则由3 座塔楼构成, 塔楼在5 根泥柱的联结下成为一体。寺内靠西边一半是一个院落,也供礼拜用,另有土梯直通寺顶的宣礼台。寺内可同时容纳2000 多人作祈祷。据当地人介绍,在当地高达46 摄氏度的气温下走进清真寺也会感到凉爽。

大清真寺红色的肌体和粗犷的外形与周目的土地融为一体,格外和谐

清真寺朝东的正墙上有3 个尖形塔,塔尖放置着象征繁荣与纯洁的鸵鸟蛋,它们要迎来杰内每天的第一缕阳光。一个高音喇叭悬挂在中间的高塔上,每天向信徒们传送着古兰经的声音。

清真寺四周的墙体上都布满了突出的木柱,使得这泥土建筑显得更加雄浑粗犷。木柱不是结构材料,而是为了维修用的脚手架,每年雨季结束, 都有4000 多人义务参加维修,给清真寺涂上新的泥土,使它换上新颜,能安然度过来年的雨季。就这样,年复一年, 这座清真寺历经了100 多年的岁月。对于杰内人来说,清真寺是他们的骄傲, 甚至是他们的生命寄托,他们会像呵护自己的生命般呵护着它。

我没能进到清真寺里面去看看,因为清真寺对我们这些非穆斯林是不开放的,甚至我要走上阶梯,进入寺前的院子都遭到拒绝,只能在院外面看着穆斯林的信徒们进进出出。

清真寺的两边都是小街巷,向杰内的深处延伸,两边低矮的的房屋更衬托出清真寺的高大雄伟。寺前面的广场并非很大,比一个篮球场大不了很多, 平常这里空荡荡的,只有在周一的大市场时,这里才挤满了人。广场的外围是布满了小贩的摊点和一些商店。

沿两边的街道在杰内城里转转,在这小街巷里悠闲漫步,去想象它昔日的辉煌。街两边的房屋也多为苏丹式黏土建筑,街道里不时有骑驴的、赶车的人经过,偶尔还会过一辆挤满人的货车, 城里的小道都是红泥土路,车过后,就会扬起一片红色的烟尘。闲坐在街边的人都会投来友善的目光,有时会用法语跟我打招呼。

赶着牛车,载着货物前往周一大市场

头顶着货物步行赶来周一大市场的人们

落日那暖暖的红光洒落在清真寺上,把原本红色的清真寺染得更红,梦一般的建筑,使我犹如置身于“天方夜谭”的神话故事中。天完全黑下来, 直到清真寺顶上那唯一的一盏灯也亮了起来,我才离去。这时,清真寺前的广场上已经多了两辆大货车,车上装着满满的货物。

杰内大市场在马里历史悠久,自从撒哈拉骆驼商队带着食盐穿过沙漠到达杰内古城以来,这个市场几乎就没有变化过。每个周一,方圆百里的人们都会聚集到这里,卖掉自己的货物,买回自己的所需,使得杰内大市场年复一年,经久不衰。

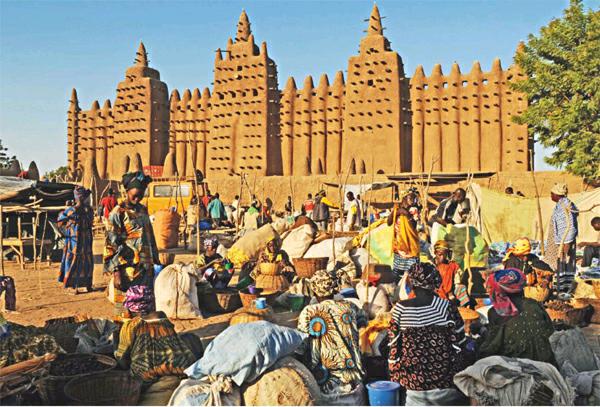

太阳升起来了,照亮了清真寺的塔尖、塔身,很快照亮了整个清真寺,人开始多了起来,大货车上的人开始卸货,并在货物上搭起了两个大大的棚子,几乎占去了广场1/3 的地方。直到9 点多,大量的人才开始陆续涌进市场,有赶车的、骑驴的、骑单车的,更多的是头顶着货物步行赶来的人。他们在市场上席地摆上自己的货物,等候买主到来。广场上主要集中了卖木材、粮食、木薯、蔬菜、肉丸的人,还有那特别引人注意的非洲大芋头。卖衣物、布匹日用杂品的摊贩从广场一直向北延伸了几十米,再向北的街巷里是卖鸡、羊、肉类、鱼干的人。那个收购鱼干的商贩用一个架在木杆上的大秤称着鱼干,并高声吆喝着,引来一群人来围观。卖小吃的小贩遍布市场的各个角落, 用椰子汁和米粉炸的小饼子香味扑鼻, 看上去就让人眼馋,我忍不住也买了两个尝尝,味道果然不错!

在中午以前,路途远的人们才陆续赶来,还有不少人从广场南面的河涉水向市场赶来,市场开始喧闹起来,中午时分更达到了高潮,叫卖声、吵闹声、交谈说笑声、讨价还价声交织在一起, 热闹非凡。

市场里充满了各式各样的人—— 小孩、老人,穿长袍的、戴马里帽的, 形形色色,但最多的是妇女,她们是市场的主角,而且基本每个女人的头上都顶着东西,背后还背着孩子。看着忙碌的她们,能想象这里妇女的生活是很十分艰辛的,她们15 岁左右就结婚生子了,除了和男人一样劳作外,还要生4 ~ 7 个孩子,高生育强度和高死亡率使她们没有选择。

广场东面的楼顶可以看到整个市场,不少外国人都到屋顶上看热闹,在这里,大市场尽收眼底,在喧闹的大市场后面,杰内大清真寺静静地矗立在那里,像一位安详的老人,在俯瞰着、呵护着它的孩子们。

人声鼎沸的周一大市场热闹非凡

看着这热闹非凡的大市场我不禁想到,金融海啸正在席卷全球,但却并没有影响到西非这贫穷的国度,他们仍生活在实物经济的时代,在田间耕作、收获、砍柴、捕鱼,用自己的所得去换取自己需要的东西,他们生活得不富足,甚至比较贫穷,但他们就这样一代一代地繁衍生息着,真希望他们能生活得更好!

集市在黄昏前渐渐散去,我坐在城西的路口,看到的是一派满载而归的回家景象。夕阳下,一辆辆马车、牛车装满了货物,步行的人头上顶着大大的一包包东西。赶车的吆喝声、人们的谈笑声,交织在一起,在空旷的原野里回荡。

晚间,人们都已离去,广场恢复了往日的平静,只有大清真寺还默默地守护在这里,静静地等待下一个周一的到来。