城镇化对经济增长的门槛效应研究

——基于跨国经验和中国现状的再审视

孔艳芳,平 萍

(1.山东财经大学 经济学院,山东 济南 250014;2.南开大学 经济学院,天津 300071)

城镇化对经济增长的门槛效应研究

——基于跨国经验和中国现状的再审视

孔艳芳1,平萍2

(1.山东财经大学 经济学院,山东 济南 250014;2.南开大学 经济学院,天津 300071)

本文以新常态下各国的经济增长为研究对象,从城镇化建设的视角,进行跨国面板实证研究,结果表明:(1)城镇化对经济增长的正向影响存在显著的双重门槛,当人均收入跨过第一个门槛值(9681国际元)时,影响系数增至低收入阶段的2.1倍;人均收入超过第二个门槛值(11850国际元)后,负效应凸显,对经济增长的推动作用变得微弱;城镇化的影响系数随人均收入水平的增长呈倒“U”型;(2)城镇化的作用机制依赖于一定的产业结构和投资环境,资本形成额、二三产业占比与经济增长正相关;(3)当前中国的城镇化是推动经济增长的重要动力,但城镇化建设数量和质量明显滞后,需分层次提高迁移农民的市民化水平。

城镇化率;经济增速;门槛效应;人均收入

一、问题的提出

早在18世纪中叶,英国和部分拉美国家的农村就出现了少量人口向城镇集聚的现象,开启了早期的城镇化进程。随着工业化的兴起及其在世界范围内的推广,工业经济逐渐成为社会发展的主要动力,社会资源纷纷涌向工业部门。农业人口不断向城市转移成为社会发展的主要趋势,尤其是20世纪以来,相对落后的农村地区人口大规模向城市迁移,城镇化在推动城市非农经济发展的同时,也带动了农村经济的发展和社会面貌的转变。

随着城镇化进程的加快和作用的凸显,城镇化建设对经济增长的作用机制也日益成为学者们关注的焦点。大量学者的研究认为实现经济增长是城镇化的首要目标,城镇化率的“S”型发展趋势致使人均GDP的增长也呈“S”型[1]。有学者从人力资本、缩小城乡差距、技术创新等角度入手,验证了城镇化是推动全球经济持续增长的重要动力机制之一,并从城镇化的作用机制进行探讨,大多认为城镇化的作用主要体现在城乡间人口迁移所产生的聚集效应和扩散效应上,这两种效用的发挥为分工深化、节约成本和促进技术创新提供了物质基础和条件[2-3]。但其推动作用并不是永续的,有学者认为城镇化是伴随着城乡经济非均衡性增长而产生的,是社会发展的过渡性阶段,当社会经济发达到一定阶段时,城镇化对经济增长的影响会逐渐消失[4]。事实证明,在上世纪六七十年代,一些发达国家(如美国、德国、荷兰、澳大利亚、加拿大等)的城市人口占比已经超过了75%,基本完成城镇化[5]。

当前,城镇化水平较高的国家仍主要集中在发达国家,大量学者对率先完成城镇化建设的国家的经验进行总结,发现政府的引导和决策在城镇化建设推动经济增长的作用过程中极为重要。如在日本的城镇化建设后期,面对区域间经济差异突出的问题,日本政府通过五次全国综合开发战略,大力支持落后地区生产,鼓励发展农业,大大推动了城乡经济一体化水平,日本经济取得快速增长[6];而韩国经济的快速增长,在很大程度上取决于城镇化过程中政府对基础设施和交通条件改善方面的投资[7]。在政策的积极引导下,日、韩顺利跨越了中等收入陷阱,挤入发达国家行列,经济增长迅速。而在发展中国家和地区,城镇化建设水平仍然较低,尤其是在中国和印度等人口大国,城镇化建设作为经济增长的引擎这一作用机制尤为重要[8],但近年来发展中国家的城镇化建设普遍面临质量较低、城市病问题严峻等挑战,在印度、巴西、墨西哥等国,大都市的人口增速远超过工业化进程和物质资料的增长,过度城镇化导致大都市人口膨胀,城市基础设施建设难以人口集聚的需要,贫民窟频现。大量发展中国家在经过了20世纪90年代的短暂快速增长后,伴随着城镇化问题的出现,逐渐陷入了“中等收入陷阱”。在此背景下,对不同收入国家的城镇化建设经验及其对经济增长的作用进行深入探讨,为发展中国家及中国的经济增长提供政策建议具有重要的理论意义和现实意义。

此外,大量学者对中国的城镇化建设与经济增长的作用机制进行研究,其中,World Bank的研究表明,改革开放以来,中国农村剩余劳动力向城镇转移的人口城镇化建设对经济增长的贡献率达到16%[9],在社会主义发展的初级阶段,城镇化是中国经济取得高速增长的重要动力之一。蔡昉等学者的研究也证实了中国劳动力迁移的城镇化对经济增长的推动作用,但他们认为世界银行低估了中国城镇化的作用程度,他们的测度结果比世界银行高出4.2%[10]。

在经济增长的过程中,是否城镇化率越高越好,最优的城镇化建设水平是否存在?大量学者对最优城镇化率的衡量标准进行分析,其中,Henderson的结论表明,最优城镇化率是指能实现经济增长率最大化时的状态[4],随着经济增长水平的不断发展,最优的城镇化率随之变动,经济增长才是测度城镇化建设合理与否的根本标准。

通过对现有文献进行梳理,可以发现在经济发展过程中,城镇化率和建设质量成为各国经济能否有效增长的重要动力之一,学者们对这一结论进行广泛论证。但是,在发展程度存在较大差异的各国间,最优的城镇化率如何确定?经济增速持续下滑的新常态背景下,中国的城镇化对经济增长的影响处于何种阶段?对上述问题,当前学者们的研究尚未作出系统性的解答,相关研究相对薄弱。基于这些问题,在已有研究的基础上,本文立足于新常态下世界各国的经济增长问题,以城镇化对经济增长率的影响程度为研究对象,通过国际面板数据进行实证研究,拟探究城镇化建设的合理范围及其对经济增长的作用机制,并据此为中国的城镇化建设和经济增长提供经验借鉴和政策建议。

二、城镇化对经济增长作用机制及研究假说

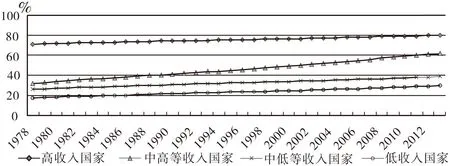

为直观反应不同收入水平国家及中国的城镇化发展差异,根据世界银行的分类标准,本文选取了1978-2013年高收入国家、中高等收入国家、中低等收入国家及低收入国家的城镇化率进行对比,如图1所示。

图1 1978-2013年不同收入水平国家的城镇化水平发展趋势对比

注:数据来源世界银行WID数据库。

通过对比,可以看出:(1)城镇化水平与人均收入正相关。高收入国家城镇化建设起步较早,1960年其平均城镇化率已经超过60%,到1993年基本完成城镇化。近年来,高收入国家的城镇化建设一直保持较高水平,2013年均值达到80%。(2)中高等收入国家的城镇化建设增速较快。中高等收入国家的城镇化建设虽起步落后于高收入国家,但其增速较快,1978-2013年间年均增速达0.8%;相较于中高等收入国家的快速城镇化而言,高收入国家、中低等收入国家和低收入国家的年均增速较慢,分别为0.2%、0.3%和0.4%。(3)不同收入水平的国家间城镇化差距较大。在增速较慢的国家中,低收入国家的城镇化率远远滞后,到2013年均城镇化率不足30%,约相当于中低等收入国家1973年的平均水平,远落后于高等收入国家。

虽然城镇化建设模式及其对经济增长的影响程度在不同国家间呈现出显著的差异,但在城乡二元经济并存的社会结构下,由以农业为主的经济向以非农业为主的经济过渡是经济社会发展到一定阶段的必然趋势,也是各国经济增长过程中的共同经验。因此,可以肯定地说,在社会发展尚不完善的情况下,经济增长是伴随着城镇化的不断推进而实现的,适度的推进城镇化建设是经济健康增长的重要条件。城镇化建设对经济增长的作用机制如下:

1. 要素的空间集聚效应。在城乡两部门经济中,城镇化的推进正是促进劳动力、土地、资本等资源由分散的农村部门向相对集中的城市部门集聚的过程,对经济增长产生如下效应:(1)在劳动力资源集聚的过程中,城市部门中专业化的劳动力供给、产品供应链和经营管理体系逐渐形成,社会分工更加深化,劳动生产率提高;(2)城市部门中经济活动过程所需承担的交通运输成本、管理成本和信息成本随城市规模的扩大和城市人口的增加而减少,规模经济得到较好发挥,要素集聚节约了生产成本,对经济增长产生积极的正向效应;(3)此外,空间集聚使要素之间的竞争增强,为地区和企业创新的形成创造了良好环境,有利于打破垄断,推动创新,形成新的经济增长点。

2. 扩散效用。在佩鲁(Francois Perroux)增长极理论中,城市增长极的形成对周围地区的经济增长产生外部性,这一乘数效应推动着整体经济的增长[11]。缪尔达尔(Gurmar Myrdal)用扩散效应和回波效应来描述城市增长极的正、负向外部性,从而提出了发达地区与不发达地区并存的二元结构。当经济中正向的扩散效应大于负向的回波效应时,地区经济协调增长[12]。(1)人口向城镇集聚推动了城市高新技术产业的发展,在技术专利和知识产权的保护下,技术创新的外溢性存在一定门槛;劳动人口在城乡之间的流动为技术创新向农村渗透提供了媒介,大大节约了农村地区的研发成本和不确定性。(2)除了技术外溢外,城市规模及其经济活动的扩张,也拉动了对农村地区的基础设施建设的投资,为城乡经济的协调发展提供技术支持和物质保障。

但城镇化对经济增长的正向扩散效用是否居于主导地位,依赖于一定的经济社会条件。当城镇化建设滞后或超前于经济增长时,因城市要素集聚程度较低或过度集聚将引发一系列社会问题,正向的扩散效应会被负向回波效应所掩盖,拉美国家、印度等国家出现的城市资源紧张、环境污染、失业严重等城市病就是典型说明。

根据上述作用机制,提出以下理论假说:

假说1. 城镇化对经济增长的推动作用依赖于一定的经济增长条件,存在门槛效应。

假说2. 城镇化的过程也是劳动力、资本、土地等要素的空间集聚过程,资源合理流动和有效配置是促进经济增长的重要实现途径。

三、国际数据实证研究及结果分析

(一) 指标选取及变量说明

本文以经济增长率为研究对象,对不同国家间的面板数据进行门槛效应估计。选取的指标如下:

1.因变量。选用年均GDP增长率(DGDP)来表示,通过当年的GDP增加值÷上年的GDP总值得到,用以反映了不同个体的经济实力和增长速度。

2.主要关注变量。为反映城镇化建设对经济增长率的影响,本文将城市人口占比的城镇化率(urb)确定为主要关注变量,用城镇常住人口占总人口的比重来表示。

3.门槛变量。城镇化对经济增长的作用程度,受到经济发展水平的影响,在经济发展初级阶段,城镇化对经济增长的刺激作用较为明显;当经济发展到高级阶段时,城镇化对经济增长的刺激受阻。本文拟选用人均国民收入水平(GNI)为门槛变量。在数据收集和处理过程中,为剔除不同国家间汇率差异,选用购买力平价后的人均国民收入(PGNI),单位为国际元,并以1990年为基期进行处理。为了较少异方差的影响,采用对数形式(Lngni)。

4.控制变量。为充分体现城镇化对经济增长率的影响程度,需对其他影响因素进行控制,本文选取的控制变量包括:资本形成总额占GDP总值的比重(inv),以反映不同国家的资本积累程度;二三产业增加值占比(str),反映产业结构的变化,产业结构指标在一定程度上体现了不同国家的社会结构,也是资源配置的重要内容和体现;此外,对通货膨胀率(rinf)、劳动参与率(lab)等指标进行控制。

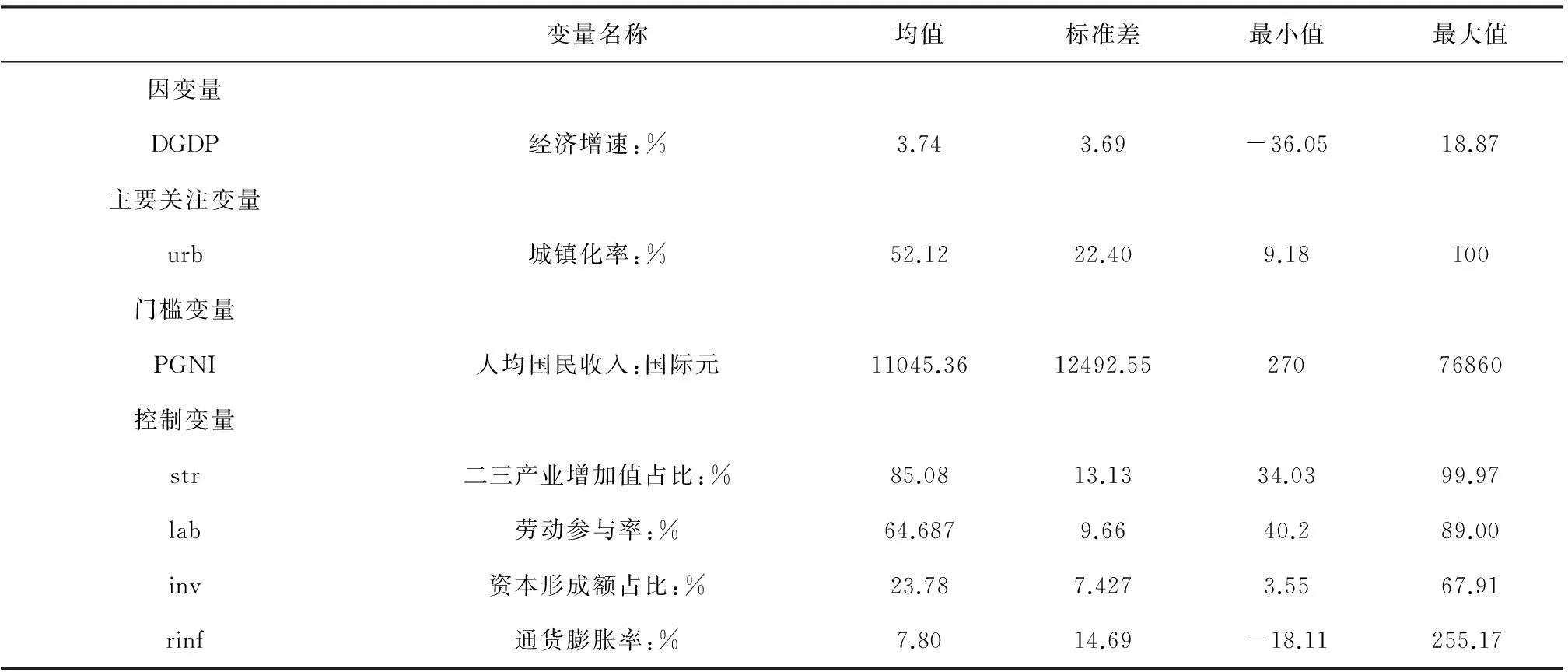

本文共选取1991-2013年间165个国家的数据,数据均来自世界银行WID数据库。在可获得数据的基础上,对异常值及缺漏值进行剔除,建立了平衡面板,最终有效样本数为76个。各变量的统计特征及相关描述如表1所示。

表1 变量统计特征描述

(二) 模型的构建

为反映城镇化水平对经济增长率的影响,在上述指标选取的基础上,将计量模型设定为:

DGDPit=μi+αXit+β1urbitm I(Lngniit≤γ1)+β2urbitI(γ1≤Lngniit≤γ2)+β3urbitI(Lngniit≥γ2)+εit

(1)

其中,i=1,2,…,N为个体变量,代表不同的国家;t=1990,1991,…,2013为时间变量;I(·)为指标函数,取值为0或1;xit为控制变量矩阵,包括资本形成额占比(invit)、二三产业增加值占比(strit)、劳动参与率(labit)和通货膨胀率(rinfit);α、βi为待估参数,εit为随机扰动项。

(三) 回归结果及说明

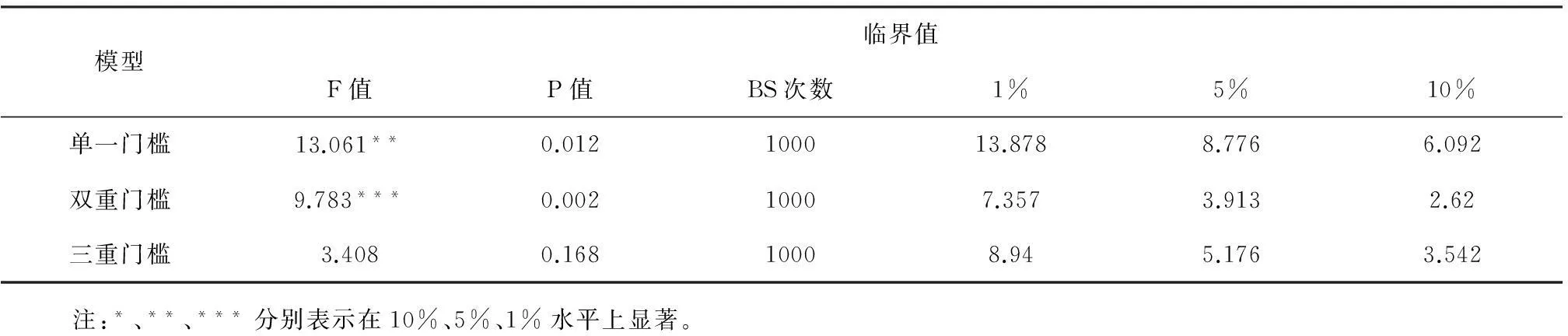

1.门槛效应检验

门槛效应的存在性及检验是门槛模型回归的关键,若门槛变量不具有显著性,门槛回归也就失去了意义。为确定门槛的存在性,本文借鉴了Hansen[13]提出的样本自抽样(Bootstrap)检验方法,分别对单一门槛、双重门槛和三重门槛进行1000次的自抽样检测,得到的F值、P值及相关临界值见表2。

表2 门槛效果自抽样检验

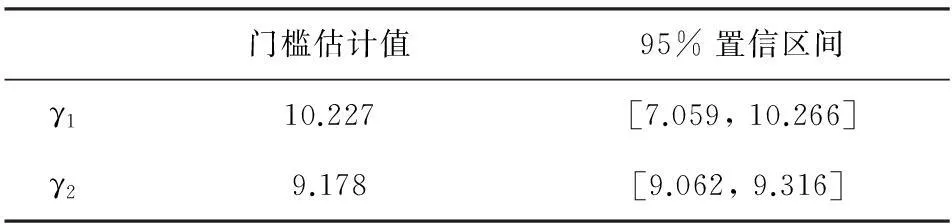

检验结果表明,模型存在显著的门槛效应。双重门槛模型的P值最小、显著性最强,从而选用双重门槛模型。同时,采用LR统计(likelihood ratio statistic)来对双重门槛值进行估计,两个门槛值的估计结果及95%的置信区间如表3所示。

在单一门槛测度中,当门槛值取9.178时,LR统计量取值最小;固定第一个门槛后,在10.227周围似然比统计量出现低谷,在这里门槛值分别取9.178和10.227,且该门槛值均落在95%的置信区间内。

根据测度出的门槛值,将人均国民收入水平划分为较低收入阶段(Lngni≤9.178)、中等收入阶段(9.178

2.回归结果分析

表3 双重门槛估计值及置信区间

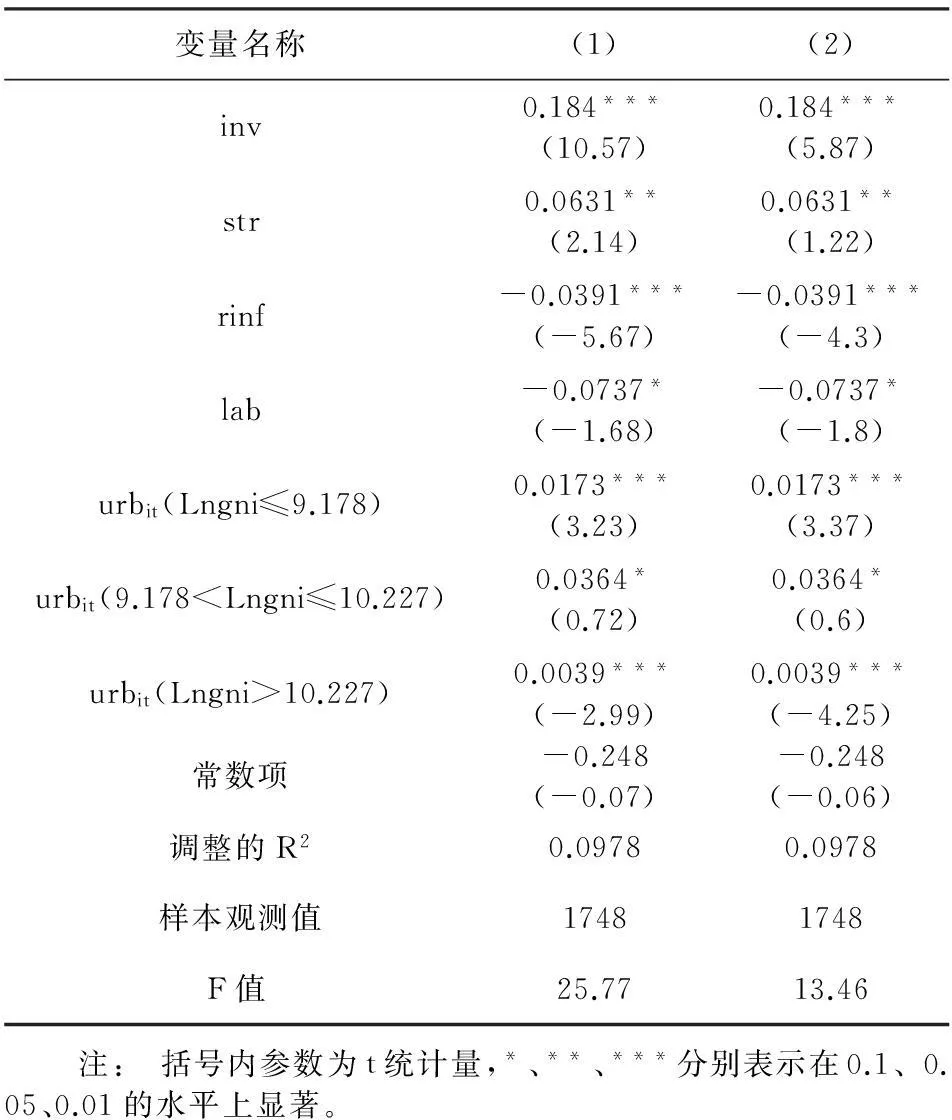

为体现不同国家之间的差异,计量回归选用个体固定效应模型。为了减少异方差的影响,使结果更为稳健,在进行常规标准误差回归的基础上,进行稳健标准误差回归,结果分别呈现在表4的列(1)和列(2)。对比发现,回归结果稳健,主要关注变量和各控制变量均在不同程度下显著,模型拟合良好。

表4 双重门槛固定效应回归结果

回归结果表明:资本形成额占比(inv)对经济增长率产生显著的正向影响,资本形成占比每增加1%,将带来经济增速0.18%的增长。社会资本的空间集聚是实现资本形成的重要条件,城镇化通过资本集聚的作用机制有效推动经济增长,验证了理论假说2。

二三产业增加值占比(str)的系数显著为正,这表明二三产业发展带来的产业结构优化升级是促进增长的重要动力机制之一。农村人口向城市转移的城镇化过程,也是劳动力资源向城镇集聚的过程。二三产业的发展为农村转移劳动力资源提供了就业岗位和相对较高的收入,二三产业增加值占比每提高1%,经济增速将提高0.06%,这一结论也验证了假说2的合理性。

在控制变量中,通货膨胀率(rinf)的系数为-0.0391,且在1%的水平上显著。在市场经济的发展过程中,大宗商品的物价上涨使企业生产、运输和经营成本增加,利润降低。同时,日常消费支出的大幅上涨和货币贬值的出现也会引发银行挤兑、市场抢购等社会问题,不利于经济增长的实现。因此,通货膨胀与经济增长负相关,要将通货膨胀控制在合理的范围,维持市场物价稳定,避免通货膨胀恶化。此外,劳动参与率(lab)的系数也显著为负,这与预期有一定差异,其原因可能是劳动力参与市场活动的比重越高,表明信息化和智能化的普及程度越低,大量的生产仍依赖于人工劳动,从而不利于劳动生产率的提高和经济的持续增长。

除上述控制变量的影响外,在不同的收入水平国家间,主要关注的变量urb的系数在不同收入水平下也呈现出较大的差异。当人均国民收入低于第一个门槛值9681.77国际元(Lngni<9.178)时,城镇化率对GDP增长率的影响系数为0.0173,且在1%的水平上显著,即在国民收入处于较低阶段时,城镇化大多是为满足市场需求而兴起和推进的,劳动力、资本、土地等要素的空间集聚和配置,解除了束缚生产力发展的各种生产关系,从而有利于形成新的生产、生活结构,促进了城市规模经济的形成,对经济增长产生积极作用。当人均国民收入处于两个门槛值之间时,城镇化率的影响系数增至最大,达到0.0364且显著,是较低收入阶段城镇化率系数的2.1倍,这表明在第一阶段发展的基础上,人均收入有了较大提升,居民的消费需求日益增强,城乡建设取得初步发展,集聚效应和扩散效应更容易得到发挥,城镇化率每提高1%,经济增速将增加0.0364%。当人均收入水平超过27639.47国际元(Lngni>10.227)时,国民收入跨过第二个门槛处于高收入阶段,城镇化率的影响系数显著降至0.0039,仅占第二阶段的影响程度的1/10,这表明当一国的人均收入处于较高水平时,追求人自由而全面的发展成为经济增长和城镇化建设的首要目标,人口空间集聚的传统城镇化建设模式加剧了城市资源紧缺问题。在发达国家的主要城市,大量人口选择向城市近郊或周边的农村迁移,“逆城市化”现象出现,人口集聚的城镇化对经济增长的推动程度微弱。上述结论表明,城镇化率对经济增长的推动作用具有明显的门槛效应,拐点的出现依赖于人均国民收入水平,随着收入水平的提高,人口集聚的城镇化建设对经济增长的推动作用呈倒“U”型结构,在一定程度上验证了理论假说1。

四、中国城镇化建设作用程度的国际比较

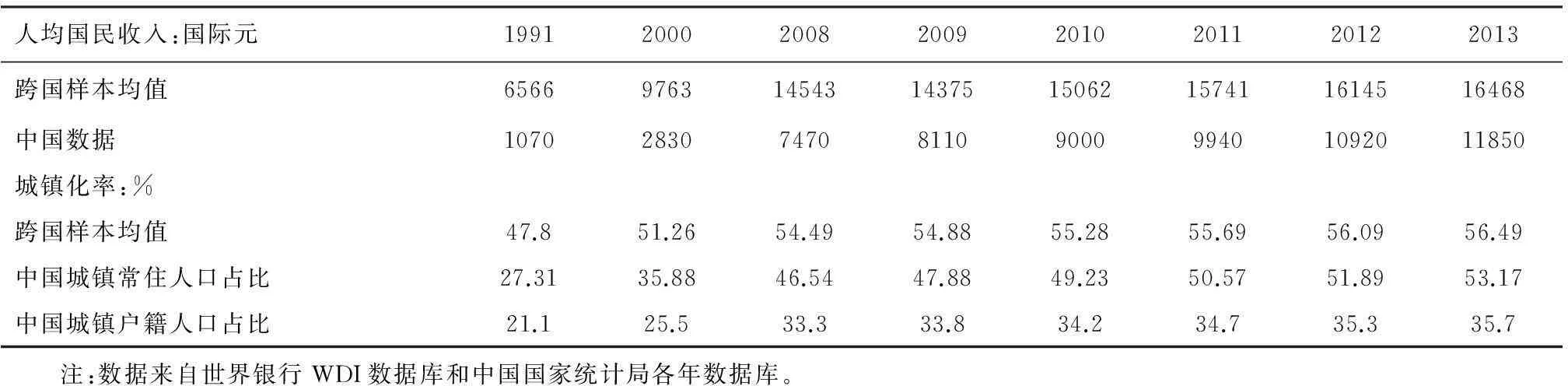

在不同收入国家平均数据对比研究的基础上,本文将中国的城镇化建设水平和人均收入状况与不同收入水平国家的平均值进行比较,以明确我国当前城镇化建设水平和作用程度所处的阶段和状况。

由于我国城镇化建设起步较晚、基础较差,虽然改革开放以来发展速度较快,但是总体城镇化建设水平仍落后于中高等收入国家的平均水平,2013年中国常住人口城镇率仍低于发达国家20世纪60年代时的平均水平。同时,中国特有的城乡二元户籍制度使城镇化过程人为地分离为两个阶段:第一,以非农就业岗位的获得为载体,实现农村人口向城镇的空间转移和聚集;第二,农村转移人口的融合和市民化,包括迁移农民在城市定居,基本需求得到满足;公平地享受与城镇户籍人口同等的社会保障和公共服务;通过获得城市户籍等途径,实现身份认同等内容[14]。研究发现,大量农村人口迁移到城镇后,难以获得城镇户籍,成为城市农民工。据国家统计局数据,到2014年,全国的农民工数量增至2.73亿人,且只有13%的农民工实现举家搬迁,绝大多数的农民工只是在城镇就业,无法享受城市公共服务,城市内部出现了农民工和市民并存的“新二元”结构[15]。

因此,对中国的城镇化建设水平进行国际比较,需充分考虑到农民的迁移和市民化这两方面的城镇化建设指标。本文分别以城镇常住人口占比和城镇户籍人口占比为例,借以体现我国的城镇化建设数量和建设质量,并进行国际对比,结果详见表5。

表5 1991~2013年我国人均国民收入与城镇化率的国际比较

近年来中国的人均收入水平和城镇化建设虽取得较快发展,但整体水平仍低于国际样本平均值。1991年中国的人均国民收入为1070国际元,仅相当于世界平均值的16.3%,远滞后于第一个门槛值;同时常住人口城镇化率和户籍人口城镇化率水平较低,仅相当于世界平均水平的57%和44%,此时,自发性的城镇化进程对经济增长产生一定的正向推动作用,但这一作用程度受到经济水平的限制。到2000年,跨国样本的人均收入水平已经跨越了第一个门槛,我国的人均国民收入到2011年才首次超过第一个门槛值;同时,我国的常住城镇人口占比超过了50%,达到世界平均值2000年时的水平,经济社会结构发生重要转变,城镇经济作为GDP增长主力的作用凸显,城镇化建设对经济增长的影响系数不断增大。到2013年,中国人均收入与世界平均值的差距逐渐缩小,增至11850国际元(Lngni=9.38),是1991年的11倍之多,但仍远低于第二个门槛值。根据诺瑟姆S型曲线,随着城市经济的迅速扩张和二三产业的发展,中国当前的常住人口城镇化建设正处于增长较快的加速阶段,人口要素的空间集聚对经济增长的推动作用日益增强。

相较于城镇常住人口占比而言,代表中国城镇化建设质量的户籍人口城镇化率明显滞后。近年来,农村迁移人口获得城镇户籍的比重较低,2013年城市户籍人口率仅达35.7%,远低于样本国家平均值,接近18%的迁移农民未实现市民化,社会认可度较低。到2014年,未实现市民化的农民工人数上升至2.73亿,与世界平均水平相比,我国户籍人口城镇化的滞后性更为显著,仅相当于世界平均城镇化水平的63%,城镇化建设质量不高成为制约经济增长的重要瓶颈。

当前,我国的收入水平处于两个门槛值之间,提高城镇化建设水平是新常态下经济增长的重要动力机制之一。在城镇化的建设构成中,我国的城镇化建设数量和建设质量明显滞后于世界平均水平,但户籍人口城镇化建设的滞后性尤为显著,因此,发挥我国城镇化建设对经济增长积极作用,关键在于推动城镇化建设数量的同时,更加关注户籍人口城镇化水平的提高。

五、结论与启示

在全球经济持续发展的过程中,城镇化这一阶段性建设伴随着工业化的兴起而产生并获得较快发展。在城镇化建设过程中,政府和市场力量在不同体质、发展水平的国家中不同程度地发挥作用,为劳动力、资本、土地等资源在城乡之间有序流动和配置创造条件,从而推动经济发展和社会结构优化。提高城镇化建设质量成为当前发展中国家面临的共同难题。

基于此,本文以跨国面板数据为基础,以城镇化建设对经济增长的作用机制为研究对象进行实证研究,结果表明:(1)城镇化在促进劳动力、资本、土地等要素空间集聚和优化配置的同时,其作用机制受到经济发展水平的限制,城镇化建设只有与国民收入水平相适应时,其积极作用才能有效发挥,超前或滞后的城镇化都不利于经济增长。(2)城镇化的作用机制不仅取决于人均收入,还依赖于一定条件的产业结构和投资环境,资本积累、产业结构优化升级等因素对经济增长产生积极的正向效应。

改革开放以来,中国的人均收入取得了较快增长,但中国经济仍处于社会主义初级的基本国情没有变,人均收入水平较低的基本事实没有变,城镇化建设数量和质量有待提高的重要任务没有变。世界各国的城镇化建设经验为中国寻找新的经济增长点提供了良好的借鉴。在经济增速逐渐放缓的新常态下,促进城镇化建设,有效发挥城乡要素合理配置对经济增长的刺激作用以形成新的增长动力是当前建设的关键。上述结论,本文针对中国的城镇化建设和经济增长提出如下政策建议:(1)要不断深化改革,通过初次分配和再分配逐渐提高居民收入,加强对农民创业的政策支持,尤其是对贫困地区的农民,建立相应的政府服务平台,逐步缩小城乡差距,推动城乡经济协调发展。(2)实现经济持续、有效增长是一项系统性的工程,在城镇化的建设过程中,要不断创新金融体制,优化投资环境,鼓励资本形成,以实现经济有序增长。(3)农村人口向城镇集聚的过程在很大程度上反映了农业部门向非农产业的转化,在此过程中,要注重发挥农民优势,大力发展农产品深加工,促进农业产业化经营。(4)推动户籍制度及公共服务制度改革,逐步消除农民工与市民之间的政策限制,分层次推动迁移农民市民化,提高城镇化建设质量。

[1]Gallup J L, Sachs J D, Mellinger A D. Geography and economic development[J]. International Regional Science Review, 1999, 22(2): 179-232.

[2]Venables A J. Equilibrium locations of vertically linked industries[J]. International Economic Review, 1996, 37(2): 341-359.

[3]Borjas G J, Bratsberg B. Who leaves? The outmigration of the foreign-born[J]. The Review of Economics and Statistics, 1996, 78: 165-176.

[4]Henderson J V. Urbanization economic geography and growth[M]. Providence: Brown University, 2003.

[5]王曦,陈中飞.中国城镇化水平的决定因素:基于国际经验[J].世界经济,2015(6):167-192.

[6]费孝通.论中国小城镇的发展[J].中国农村经济,1996(3):3-10.

[7]高佩义.中外城市化比较研究[M].天津:南开大学出版社,1990:7-37.

[8]O'Neill B C, Ren Xiaolin, Jiang Leiwen, Dalton M. The effect of urbanization on energy use in India and China in the iPETS model[J]. Energy Economics, 2012, 34: 339-345.

[9]World Bank Group. World bank development report 1996[M]. New York:Oxford University Press, 1996.

[10]蔡昉,王德文.中国经济增长的可持续性与劳动贡献[J].经济研究,1999(10):62-68.

[11]安虎森.增长极理论评述[J].南开经济研究,1997(1):31-37.

[12]韩纪江,郭熙保.扩散——回波效应的研究脉络及其新进展[J].经济学动态,2014(2):117-125.

[13]Hansen B E. Threshold effects in non-dynamic panels: estimation, testing, and inference[J]. Journal of Econometrics, 1999, 93: 345-368.

[14]孔艳芳.房价、消费能力与人口城镇化缺口研究[J].中国人口科学,2015(5):33-44.

[15]顾海英,史清华,程英,单文豪.现阶段“新二元结构”问题缓解的制度与政策——基于上海外来农民工的调研[J].管理世界,2011(11):55-65.

责任编辑、校对:李斌泉

2016-03-11

本文是国家自然科学基金项目“新型城镇化进程中农村转移劳动力自我雇佣与市民化互动机制研究”(71473135)的阶段性成果。

孔艳芳(1986-),女,山西省太谷县人,山东财经大学经济学院讲师,经济学博士,研究方向:中国的城镇化建设与经济增长;平萍(1984-),女,天津市人,南开大学经济学院博士研究生,研究方向:城乡收入分配与经济增长。

A

1002-2848-2016(04)-0082-07