爱的异托邦

——张爱玲的《爱》论析

王 毅

(华中科技大学 中文系, 湖北 武汉 430074)

爱的异托邦

——张爱玲的《爱》论析

王毅

(华中科技大学 中文系, 湖北 武汉 430074)

以文学空间学视角细读故事文本,可以发现在《爱》的故事文本中,并不熟悉中国乡村的张爱玲巧妙地借用了传统文学尤其是诗词资源,利用古今依然相通的文学想象共同体,构建出现代乡村情感空间,实现了从时间到空间的转换。其中的叙述采用了她偏爱的参差对照手法,也蕴含了她一贯的价值取向,即在乱世中对人生安稳与和谐的追求。从文学空间学意义上看,《爱》这个故事既是博尔赫斯笔下的阿莱夫那样聚集了空间中所有点的一个点,是后来福柯意义上的异托邦,也是浓缩了张爱玲写作技艺的一个点。所以,张爱玲关于“爱”的体认与书写,既不真实但也并非虚假,而是处于真实与虚构之外的第三空间。这可能恰恰是张爱玲《爱》的真正价值以及这个短小的故事如此受读者喜爱的真正原因。

张爱玲; 《爱》; 参差的对照; 第三空间; 异托邦

大作家有时会留下些小作品。一方面,因作家之大,小作品并不因此减色反而更加耐人寻味;另一方面,绝佳的小作品更彰显了作家之大。现代汉语写作中,张爱玲的《爱》大概属于这类小作品。《爱》全文不足三百字,文体上究竟是散文还是小说也不够分明,但发表至今70余年间,它也许是被阅读次数最多的张氏文本。全文如下:

这是真的。

有个村庄的小康之家的女孩子,生得美,有许多人来做媒,但都没有说成。那年她不过十五六岁吧,是春天的晚上,她立在后门口,手扶着桃树。她记得她穿的是一件月白的衫子。对门住的年青人,同她见过面,可是从来没有打过招呼的,他走了过来。离得不远,站定了,轻轻的说了一声:“噢,你也在这里吗?”她没有说什么,他也没有再说什么,站了一会,各自走开了。

就这样就完了。

后来这女人被亲眷拐了,卖到他乡外县去作妾,又几次三番地被转卖,经过无数的惊险的风波,老了的时候她还记得从前那一回事,常常说起,在那春天的晚上,在后门口的桃树下,那年青人。

于千万人之中遇见你所要遇见的人,于千万年之中,时间的无涯的荒野里,没有早一步,也没有晚一步,刚巧赶上了,那也没有别的话可说,惟有轻轻地问一声:“噢,你也在这里吗?”①

一、时间换取空间:叙述的构成

跟所有优秀的文本一样,这个故事具备极为复杂的矛盾对立元素——用张爱玲自己的话,大概属于“参差的对照的手法”,②这些元素相互牵扯、(英美新批评意义上的)含混,形成艺术必不可少的张力,使得其语义和情感内蕴都较为丰厚饱满,并不因为其短小而显单薄。

其实,“爱”这个题目过于宏阔的危险,张爱玲并非不知道:在同时期写作的《谈跳舞》中就说到类似的、关于母爱的话题:“母爱这个大题目,像一切大题目一样,上面做了太多的滥调文章。普通一般提倡母爱的都是做儿子而不做母亲的男人,而女人,如果也标榜母爱的话,那是她自己明白她本身是不足重的,男人只敬重她这一点,所以不得不加以夸张,浑身是母亲了。其实有些感情是,如果时时把它戏剧化,就光剩下戏剧了;母爱尤其是。”③明知如此,张爱玲还是写了一个比母爱更宏阔的主题,直接标题为“爱”。所谓艺高人胆大,张爱玲大概自知有规避滥调文章的手段。

不妨更细致地看看故事叙述的技艺层面,故事究竟是如何被讲述的。对于熟悉张爱玲生平经历的读者而言,这一点也许一开始就令人感兴趣或者疑惑:对于一直生活在十里洋场的上海、殖民地香港乃至后来海外的作家张爱玲,她是否能够以及如何成功地讲述中国的乡村爱情故事?毕竟,故事开篇于“有个村庄……”。文学界对有关乡下人进城的叙述具有持续的研究热情,而对作为城里人的作家如何想象乡村却少见关注。张爱玲的《爱》也许还可以顺便提供一个绝佳的观察对象。

简单地说,张爱玲暗地里选取了古典文学尤其是诗歌中最基本的一些爱情书写元素,加上标题“爱”的明确指示,最终近乎完美地达成了有关乡村青年男女情爱的叙述。

按照一般理解,城乡之间的关系某种程度上可以简约为现代与古代之间的关系。上海从开埠至张爱玲此文写作的1944年,期间大约经过了100年,而民国建立至此也有30余年时间,其间还经历了1927-1937年十年的所谓中国资本主义黄金发展期。这首先意味着,此时的上海与曾经的古代中国社会已经颇为不同,否则难以想象张爱玲对“爱”这个主题明显具备现代意识的处理(详后);另一方面,此时的上海,离开古代中国社会其时未久,如果考虑到写作本身的滞后,那么故事的实际发生时间应该距离上海的开埠时刻更近。因此,即使作为现代的上海人,张爱玲与她的读者依然能够和历来的古代中国人共享绝大部分的传统文学文化资源(比如说乡村、爱情想象)。也就是说,古代文学文化中有关爱情的想象与描写在此时张爱玲的乡村故事叙述中还派得上用场。因此,细读之下不难发现,这个故事中有关乡村、爱情情景的描写,经过简约之后可以说主要由以下元素构成:村庄、小康之家、女孩子和年轻人(她和他)、媒人、春天、晚上、桃树、月白的衫子、后门口,等等。

这些元素在书写情爱的古典诗歌和《爱》这个故事里如此重要,作者甚至愿意为突出它们以至于不惜铤而走险——故事篇幅太小,任何的重复都会挤占极为宝贵的叙述空间——张爱玲把这些元素再次简化以获得高亮的效果:当年的那个女孩老了的时候,还念念不忘的恰恰是“那春天的晚上,在后门口的桃树下,那年青人。”春天、夜晚、桃树、青年男女,这些基本元素在古典文学传统中出现得如此频繁,以至于汉语读者根本不需要知道它们的来处,它们已然化作了对中国古代社会青年男女爱情场景的惯例想象。从《诗经·桃夭》中的桃之夭夭,到崔护的《题都城南庄》(“人面桃花相映红”)、张若虚的《春江花月夜》,从事件的叙述到情感乃至生命的喟叹——甚至,故事结尾“千万人”和“千万年”的感叹跟陈子昂“念天地之悠悠,独怆然而涕下”也都何其相似。事实上,只要写作者铺排完这些基本元素,汉语读者就会触动情感的开关,自然地滑向这些元素在传统书写中的惯例意义。也许加斯东·巴什拉是对的:“我们从来不是真正的历史学家,我们总是一部分的诗人,我们的情感或许只能用逝去的诗歌来翻译。”④

当然,这也意味着张爱玲在这里的写作相当取巧。

作为一直生活在大都市的张爱玲,她本人未必熟悉中国乡村的情形,但却非常智慧地借用了古典文学传统中的写作资源,利用了古今依然相通的文学想象共同体,构建了汉语读者很熟悉但却反而很难觉察其中写作理路的现代乡村空间。其中的关键之处在于,这里的时间已经悄然转换成了空间:用她和读者都相当熟悉的、时间意义上的古代诗词资源,构建了一个她本人并不熟悉的现代乡村空间。读者因为熟知前者,理所当然、无所知觉地就接受了后者。至此会发现,虽然故事具备相当清晰的叙述逻辑,但其实它却更类似诗歌的手法,尤其是诗歌中典故的借用。只不过,不是某个单独的人物典故或者事件典故,而是与整个文学传统形成了强烈的互文关系,才可能在如此短小的篇幅中呈现出精彩的讲述。换句话说,张爱玲用几个空间的点,构建了一个广阔深厚的情感空间。

甚至可以设想,这个故事之所以如此短小,形同一个梗概,也是因为它不得不如此:很难想象从未接触中国乡村的张爱玲能把这个故事发展成一个中长篇小说,或者哪怕是一个短篇小说——如果真要那样,张爱玲无疑是为难自己。张爱玲清楚地知道,作家需要“生活空气的浸润”,⑤需要像一棵树一样长在“生活空气”的园子里。

就乡村的“生活空气”这一点而言,此时的张爱玲并不具备。

二、文本与空间:叙述的真实与不可靠

非常巧合的是,1940年代的中国正用空间换时间以救亡图存,而文学写作中张爱玲则在用时间换空间,这次换取如此成功以至于读者甚至没有觉察到这中间存在着转换。不过张爱玲的写作还是留下了裂隙。

现在把这个故事重读一遍。故事发生在乡下的村庄,人物是小康之家十五六岁的女孩子和“对门住的年青人”,这年青人“同她见过面,可是从来没有打过招呼”。这是否可能?

1940年代(以及之前)的中国乡村总体上是个熟人社会,居所固定,人际关系都相互熟知。如故事中那样已经十五六岁的一对青年男女,“见过面,可是从来没有打过招呼”的情形在“村庄”这个空间中几乎是不可想象的。更何况,故事明确交代了这对青年男女是“对门住的年青人”。“对门”这个空间方位在乡下的村庄本身就很可疑,或者它要么是院落,要么是乡镇,但即使院落或者乡镇,也很难躲过乡村作为熟人社会之“熟”——这个故事的叙述本身的真实性在此只有唯一的可能,即,这个男青年住在这里仅仅是短住,而并非长久居住于此。不过,故事并未做这样的交代。

但这个故事一开始就强调和保证了它的真实性,言之凿凿:“这是真的。”那么,它究竟在哪里获得真实性保证?

这种保证也许不过是来自张爱玲在(对)上海的空间想象。对门住,见过面而又没打过招呼,其实更可能是张爱玲上海弄堂里的日常生活情景,是现代都市的快节奏和流动性的结果。这是在有轨电车上、在百货商店里、在酒吧舞场的霓虹灯下、在电影院的人群中、在匆匆而过的弄堂里陌生人们之间的可能情形,而不太可能是静止如水的乡村熟人社会发生的故事。所以很有可能,张爱玲是用弄堂里面的两个青年人,讲述了一个乡村的爱情故事;或者,把一个乡下的情感故事,植入到了上海的弄堂空间。总之,张爱玲把上海的弄堂写成了一个爱情故事中的中国乡村空间,其想象的依据则是前文所说的古典诗词。不过,技艺上长袖善舞如张爱玲,上海弄堂逼仄的空间究竟还是让她周转不灵:如果阅读足够仔细,其实不难发现张爱玲的关于爱情的乡村叙事很难成立。

尽管如此,张爱玲言之凿凿的故事真实性其实还另有保证。

胡兰成在《今生今世》之“怨东风”一章中讲到了这个故事,显然是张爱玲叙述的“底本”。⑥胡兰成12岁那年(1918)到上虞俞傅村俞家做过房儿子,故事就来自胡兰成庶母讲述自己的生平,其时庶母32岁。“庶母与我讲说她的身世,赛过一部宝卷。”⑦俞家庶母姓施,人家叫她春姑娘,做女儿时,家住杭州塘栖,父亲是典当里朝奉,父母都当这个女儿是个宝贝,这女儿也因此颇为骄横。“及年十五六,闺房中她结拜有七姊妹,个个像戏文里番邦的公主”。她家有一时曾住在杭州城里,即使在塘栖,“她家去当典只隔一巷条,也坐轿,那当典就在大街上。”

这个故事中关键的文字如下:

女心就是凄凉喜悦的,但她那时尚未自觉,亦不知有凄凉。如此到了廿二岁,来做媒的人踏断门槛,她父母挑三拣四总难得相当,而她本人亦不在其意。忽一日,她去后园里树上晾手巾,见园门开着,就移步至河边路侧看看杏花,却遇着一少年也在那里,她知是邻家的亲戚,挽了人来说过媒的,此刻不意相见,虽两人立处相隔数步路,彼此简单招呼得一声亦很不自然,她却心里一惊,她是现在才分明看见了自己是女身,且心里对他有感激,两人都觉不好意思,她更是站立不住,就逃回来了。

就是那年四月里,她娘舅来说接她去东阳与表姊妹为伴绣花,焉知这娘舅是个不成才的,骗她去卖给绍兴城里一富室为妾,她到了才晓得,大哭大闹,少爷来同房,她打了他一记耳光。如此便又被转卖到上虞章村槐三家,那章槐三广有田地,人倒斯文,成日只弹丝吹竹,非常爱惜她,她也只得罢了。不到三年,那槐三病死,大妇才又把她卖给俞家的。⑧

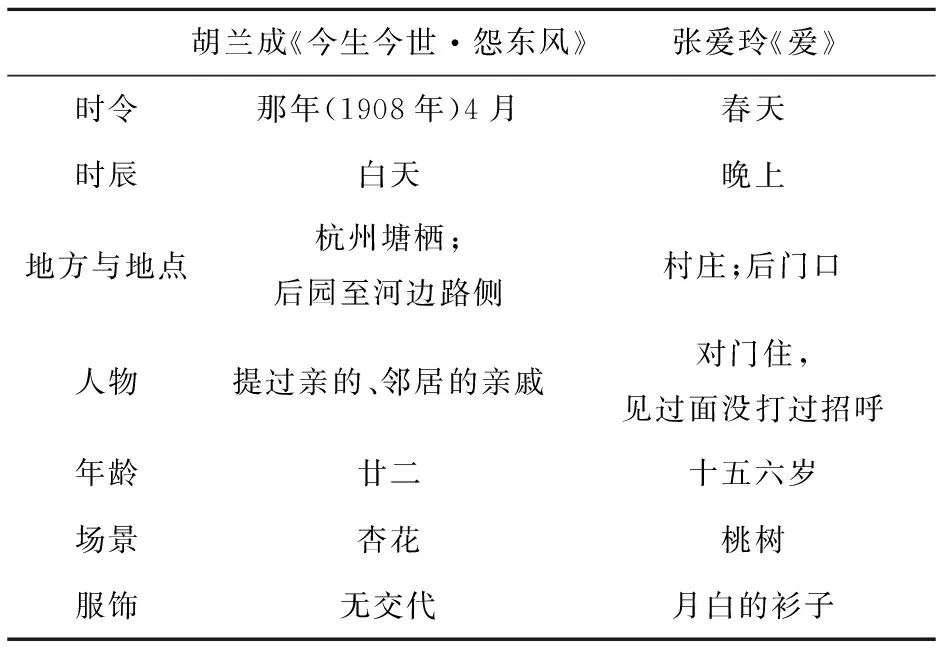

把这个底本跟述本《爱》作一比较,会发现除了时令(春天)上的一致以外,其他都有微妙的变化。

胡兰成《今生今世·怨东风》张爱玲《爱》时令那年(1908年)4月春天时辰白天晚上地方与地点杭州塘栖;后园至河边路侧村庄;后门口人物提过亲的、邻居的亲戚对门住,见过面没打过招呼年龄廿二十五六岁场景杏花桃树服饰无交代月白的衫子

《爱》刊布于1944年4月,其时胡兰成张爱玲正在恋爱之中,胡讲述自己生平过往,当是情理中事。⑨胡兰成讲述的是自己的家人家事。张爱玲的《爱》则别出心裁。⑩

首先,张爱玲的写作显然美化了故事前半段的人物与空间描写,比如,女孩子从廿二变成了十五六岁。这显然是因为十五六岁的年龄更吻合于古典诗词中恋爱时的青年男女,虽然底本中也提到十五六岁这个年龄,但却说得很明白:那时乃至到廿二都还没意识到自己是个女身。另外,底本中指明了“忽一日”,而且用晾手巾、看杏花指明了白天,而《爱》则改写成晚上,且用女孩子穿着月白的衫子,将读者导向夜晚月白的想象,强化了春天、夜晚、月白、十五六岁等有关“爱”的想象。同时,虽然杏花、桃花都在春天,但在古典诗词中有关情爱的书写中,显然杏不如桃。这些都显然能敞亮张爱玲改写的意图和手法。

其次,在这个故事中最重要的两个人物的设置上,胡兰成的写作中交代非常明确而且可信:“她知是邻家的亲戚,挽了人来说过媒的”。而在张爱玲这里,则模糊化成了“对门住的年青人,同她见过面,可是从来没有打过招呼的”。如果拿胡兰成的叙述比勘张爱玲的书写,应该承认张爱玲的说法并无大碍——从胡兰成那里可以得知,张爱玲所谓的“对门住的年青人”其实是走亲戚而住对门。“住”有短长之别,走亲戚而“同她见过面,可是从来没有打过招呼的”是可能的,但长住或者居住在此而“从来没有打过招呼的”在村庄的空间语境中则难以置信。

再次,张爱玲对底本进行了模糊化与含混化处理。跟胡兰成的写作比较起来,张爱玲选用了一些模糊的大词,比如美、春天、晚上、村庄、女孩之类。这无疑跟张爱玲的写作是表达“爱”这个绝大的话题相关——虽然作者讲述了一个具体故事,但其目的显然并不是这故事本身。

最后,各人的主题虽然有交叉但却重心不同。胡兰成的书写指向庶母的怨——“怨东风”,这是中国传统文学中有关女性书写里最典型也最普遍的题材、主题甚至书写手段与风格。而张爱玲叙述的主题看起来相当鲜明,鲜明得甚至相当冒险,因为“爱”这个字并不特别适合作为一个故事的标题,即使作为主题也很容易滥调。它如此抽象、宏大、难以言说也难以穷尽,更何况终将引出“爱”这个主题的故事又是如此短小简素。但事实上,主题的鲜明最后被作者以无话可说(“那也没有别的话可说”)的方式做了模糊化处理,最后,主题的指向变得相当含糊。

张爱玲究竟是上海人。她属于十里洋场的上海这个特定空间。故事的底本叙述者胡兰成则来自另外的空间。追溯起来,两人叙述的不同,可能跟各自相异的空间记忆有关。

三、家宅记忆:张爱玲与胡兰成的文学空间

张爱玲从静安寺路赫德路口爱丁顿公寓的家,前往大西路美丽园拜访胡兰成,胡兰成是这样描述他们的初次见面:

的确如此,中性、空白、静止、物质的空间可以生产出某种微妙的意义。就在初次见面的第二天,胡兰成回访了张爱玲。

张爱玲房里的华贵与胡兰成的不安是有道理的,而且这华贵跟家具陈设无干,跟张爱玲的身世才情相关。虽然张爱玲在天津、上海、香港(尤其上海)住过不少地方,但大致分类起来也就是新旧两种类型。前者是西洋化的母亲和姑姑主导的。

父亲为主导的家宅完全是另一番景象。

胡兰成的家则简素许多。

胡兰成乃农人之后,自幼家境贫寒,跟很多传统文人一样,他得靠自己的才华学识和种种努力为自己赢得身份地位。可见,作为客观或者静止的空间,两人的家宅相去之远实在不可以道里计,这就难怪张家虽然“陈设与家具原简单,亦不见得很值钱,但竟是无价的”,使得胡兰成感觉华贵而不安。这确是被胡兰成的想象力所把握的家宅空间,绝对不是那个在测量工作和几何学思维支配下的物理空间。

于是,不仅仅是情投意合,不仅仅是各自才智相当,更是对人生安稳的体认和追求,使得张爱玲和胡兰成最终走到一起,有了共同的家宅,追求人生安稳的永恒意味——虽然,张爱玲深深地知道:这种安稳常是不完全的。如此,也许从空间角度可以更好地理解张爱玲对“爱”的体认与书写方式。

四、真实与虚构之外:有关爱情的一种异托邦书写

回到这个故事最初的文字:“这是真的”。

胡兰成的叙述没有涉及故事的真假,这对他来说不是一个问题,但在张爱玲那里成了问题,而且是个重大问题,以至于需要开篇第一句话就得有所交代。

如果回溯性地阅读这个故事可以发现,这个朴素得近乎吝啬的句子中的“这”具备新批评所谓的“复义”:它首先是指代这个带有传奇色彩的故事,其次它并不单指故事本身,而更多的其实指向了标题中的“爱”,关于“爱”的体认与理解。

就像故事中的主人公,他们除了一句可有可无的问话以外,“没有别的话可说”,而这也正是张爱玲自己的处境:面对爱这个如此宏大、繁杂、切身的主题,没有人(包括张爱玲自己)能用一种简单的方式给出令人满意的回答。爱究竟是什么?它是一种情感,也是全部的情感,是一两个人的生命也是所有人的生命,是此时此地的故事也是千万年各处发生的故事,是一个包含了所有其他点的空间中的一点。正是在这个意义上,《爱》这篇如此短小的故事,似乎也变成了这样的一个点——包含了张爱玲全部写作的一个点,成了爱德华·索亚在著作《第三空间》中反复提及的、博尔赫斯笔下的那个阿莱夫。

精彩的艺术,无论短长,无论是博尔赫斯的《阿莱夫》还是张爱玲的《爱》,正是那藏在地下室暗处的阿莱夫。这个点的繁复远远超出了我们当初的想象:《爱》是一个简短的故事,其中我们可以看到张爱玲,看到胡兰成,看到张爱玲和胡兰成,看到某种意义上他们共同创作的《爱》中的那对青年男女,看到过去、现在和未来,看到大都市的上海和小乡村的胡村,看到爱情、生命、社会历史以及书写本身。

于是,关于爱是什么的问题,任何单一的回答和指认都是对这个问题或者主题的扭曲和偏离。所以,纵然于千万人之中遇见你所要遇见的人,于千万年之中,时间的无涯的荒野里,“没有早一步,也没有晚一步,刚巧赶上了”——这巧得如何传奇,如何惊心,如何放恣飞扬,但且慢——那也没有别的话可说,唯有轻轻地问一声。唯有如此,除此之外还能怎样?

在相互对照、渗透、质疑意义上说,张爱玲与胡兰成之间,古代与现代之间,城市与乡村之间,文字与现实之间,道德与不道德之间,国家与个人之间,文学主流与非主流之间,雅俗之间,男女之间,中西之间,其中明确的界限消失了,它们共同融汇为一个无限的生活的海洋。

因此,即使在我们这种没有海船的文明中,却依然不乏波涛汹涌、无限广阔的生活海洋,而张爱玲式的文字就是福柯意义上的海船,一个爱的异托邦。

注释

①原刊1944年4月《杂志》月刊第13卷第1期,引自张爱玲:《张爱玲文集》(第四卷),合肥:安徽教育出版社,1992年,第78页。

②张爱玲:“我喜欢参差的对照的写法”,“我写作的题材便是这么一个时代,我以为用参差的对照的手法是比较适宜的”。张爱玲:《自己的文章》,《张爱玲文集》(第四卷),第174、175页。

③张爱玲:《谈跳舞》,《张爱玲文集》(第四卷),合肥:安徽文艺出版社,1992年,第159页。

⑤张爱玲在《写什么》中透露过这种情形:“……我现在得到两篇小说的材料,不但有了故事与人物的轮廓,连对白都齐备,可是背景在内地,所以我暂时不能写。到那里去一趟也没用,那样地匆匆一瞥等于新闻记者的访问……即使去住两三个月,放眼搜集地方色彩,也无用,因为生活空气的浸润感染,往往是在有意无意中的,不能先有个存心。”《张爱玲文集》(第四卷),第133-134页。

⑥有关叙述的底本与述本,可参见赵毅衡《广义叙述学》第二部分第三章。严格地说,胡兰成庶母对胡兰成的讲述以及胡兰成对张爱玲的讲述都可视为底本,而张爱玲的写作可视为述本1,胡兰成的写作可视为述本2,但本文为便于分析,将胡兰成的述本视为张爱玲述本之底本。成都:四川大学出版社,2013年。

⑧胡兰成:《今生今世》,第78-81页。其中“她”即施家姑娘,后来为胡兰成庶母。

⑨胡兰成与张爱玲见面之初就讲到自己的生平,其中讲述胡兰成庶母故事的可能性是存在的。见《今生今世》第145页。

⑩胡兰成与张爱玲大概是在1943、1944年间见面,旋即恋爱,所以这个文本的写作、刊布时间距离底本故事的讲述并不久远,其中细节的变异不太可能是因为听故事人张爱玲记忆上的误差,而更可能是出自张爱玲写作上的需要。

责任编辑王雪松

The Heterotopies of Love:Reading Eileen Chang’sLove

Wang Yi

(Chinese Department, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074)

If we use the perspective of spatial studies of literature to closely read the text of story, we will find that inLove, Eileen Chang cleverly borrowed traditional literature resources, especially classical poetry and ci, and using the imagined community built by the communication part of ancient and modern literature, she constructed a modern country emotional space to achieve the transition from time to space. The narrative method of Love is using Eileen Chang’s favorite writing technique:uneven comparison, containing her usual value orientation to pursuit stable and harmony life style in the troubled times. In significance of spatial studies of literature, the story of Love, not only like El Aleph of Borges, gathering all points in space to one point, which Foucault named heterotopies, but also concentrates Eileen Chang’s writing skills to a point. So, the awareness and writing of “Love” in Eileen Chang’s mind, are neither true nor false, but in the Thirdspace outside of truth and fiction. This may be the true value of Eileen Chang’s “Love” and the real reason why this short story so loved by readers.

Eileen Chang;Love; uneven comparison; Thirdspace; Heterotopies

2016-05-25