膀胱内前列腺突出度Ⅲ级前列腺增生患者TURP治疗和药物治疗疗效比较研究

杨立杰 于文晓 杨顺利

[摘要]目的:观察膀胱内前列腺突出度Ⅲ级前列腺增生患者TURP和药物治疗的临床疗效,比较两种治疗的疗效差别。方法:选取从2012年6月至2015年10月在我院泌尿外科门诊就诊和住院手术膀胱内前列腺突出度Ⅲ级前列腺增生患者的62例,根据患者意愿的分组方法分为药物对照组(非那雄胺片+盐酸坦洛新缓释胶囊)31例,手术治疗组(经尿道前列腺电切手术组)31例,两组患者在初诊时对患者的膀胱内前列腺突出度(IPP)、前列腺体积、残余尿量、最大尿流率、尿动力学检查最大尿流率时逼尿肌压力、前列腺体积、IPSS评分进行评估,以及对治疗组术后半年的前列腺体积、残余尿量、最大尿流率、药物对照组服药1年后的上述指标进行比较。结果:手术治疗组患者治疗前后患者的膀胱内前列腺突出度(IPP)、前列腺体积、残余尿量、最大尿流率、IPSS评分均有显著改善,差异有统计学意义(P<0.001):药物对照组患者的最大尿流率、IPSS评分治疗后和治疗前相比有明显改善,差异有统计学意义(P<0.05)IPP长度和最大尿流率时逼尿肌压力治疗后比治疗前显著加重,差异有统计学意义(P<0.05);而前列腺体积和残余尿量治疗后和治疗前相比差异,无统计学意义(P>0.05);治疗后手术治疗组和药物对照组相比,患者的前列腺突出度(IPP)、前列腺体积、残余尿量、最大尿流率、IPSS评分,治疗组的改善程度明显优于对照组,差异有统计学意义(P<0.001)。结论:膀胱内前列腺突出度Ⅲ级前列腺增生患者应该及时行外科手术治疗,从而患者可能更快的缓解症状,减缓疾病的进展。

[关键词]膀胱内前列腺突出度(IPP);前列腺增生;前列腺电切术;前列腺体积;IPSS评分

[中图分类号]R697+.32 [文献标志码]A

良性前列腺增生(benign prostatic hyperplasia,BPH)是引起中老年人排尿障碍的最常见的一种良性疾病,其发病率随着年龄的增长而增加。组织学的前列腺增生最初一般发生在40岁以后,60岁时的发病率大于50%,80岁可达83%。而且多项研究证实BPH为一种缓慢进展的前列腺良性疾病,随着人口老龄化,该病的诊治已经成为泌尿外科医生所面对的重要命题。然而对于不同程度的前列腺增生患者,治疗方式也应有所不同。本研究通过结合膀胱内前列腺突出度(intravesieal pros-tatic protrusion,IPP)的测量,将膀胱内前列腺突出度Ⅲ级前列腺增生患者的药物治疗以及手术治疗的疗效进行比较,从而为该型患者人群的临床治疗方案的选择提供理论依据和参考,使临床医务工作者可以给予患者及时有效的治疗,以免延误疾病的诊治。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 病例选择

1.1.1 西医诊断标准 依据2011版《中国泌尿外科疾病诊断治疗指南》中对于前列腺增生的诊断标准进行诊断。

1.1.2 纳入标准 符合前列腺增生诊断标准,年龄在60~80岁,同时IPP≥10mm(IPP分度标准,根据IPP测量长度将IPP程度分为3级。Ⅰ级:IPP长度<0.5 cm;Ⅱ级:IPP长度≥0.5cm且<1.0 cm;Ⅲ级:IPP长度≥1.0 cm)。IPP的测量采用彩色多普勒超声经腹测定。患者取平卧位,在膀胱适当充盈(100~200 mL),使用3.5 MHz经腹超声探头通过膀胱和前列腺中线矢状面测量前列腺突出至膀胱内最前端到前列腺突入膀胱前壁基底部的距离。

1.1.3 排除标准 年龄小于60岁或大于80岁者;患有尿道狭窄、前列腺癌、输尿管结石、急性前列腺炎、神经源性膀胱、膀胱颈挛缩等疾病以及合并有严重心、脑、肝和造血系统疾病者;过敏体质或对多种药物过敏者:精神病患者;严重的体位性低血压患者。

1.2 一般资料

选取从2012年6月至2015年10月我院门诊就诊的前列腺增生患者62例,患者入组前均签署知情同意书,两组患者的年龄分布为60~79岁,平均年龄为(67.4±6.0)岁,平均IPP(1.5+0.44)cm;平均残余尿量为(64.0±26.1)mL;平均前列腺体积(59.8+9.8)mL;平均最大尿流率为(10.1±2.5)mL/s,平均最大尿流率时逼尿肌压力为(87.8±16.4)cmH2O;平均IP-SS评分(18.0±3.05)分。按照大夫建议下患者的治疗意愿分为两组,TURP治疗组31例,药物对照组31例。经统计学分析,两组患者入组时在年龄、IPP、残余尿量、前列腺体积、最大尿流率、最大尿流率时逼尿肌压力、IPSS评分方面均无统计学差异(P>0.05)。见表1。

1.3 治疗方法

治疗组:患者收住院手术治疗:采用经尿道前列腺电切术(transurethral resection of the prostate,TURP)采用蛛网膜下腔麻醉,患者取截石位,远端切除以精阜为标志,用甘露醇为冲洗液,使用奥林巴斯电切镜逐步切除前列腺增生组织深达前列腺包膜,近端从膀胱颈开始,远端切至精阜,将膀胱内突出的前列腺组织完全切除,使用Ellik抽空器冲洗膀胱,将遗留在膀胱内的前列腺组织块尽可能冲出。充分止血,彻底冲洗组织,留置大气囊尿管压迫膀胱颈,持续膀胱冲洗。

对照组:患者选用非那雄胺(卡波,北京赛科药业有限责任公司,国药准字H20051983)5mg,口服,1次/d,1粒/次,早饭前服用。同时联合应用盐酸坦洛新缓释胶囊(齐索,浙江海力生制药有限公司,国药准字H20020623)0.2mg,口服,2次,d,早晚各1粒,连续服用8个月。

1.4 观察指标

手术治疗组患者在手术前和术后6个月进行观察指标评估,药物治疗组分别于和治疗后1年进行观察指标的评估。主要观察指标:IPSS评分、IPP、前列腺体积、残余尿量、最大尿流率,最大尿流率时逼尿肌压力两组治疗前各评估一次,治疗后药物对照组患者再评估1次,手术组患者不再评估。

1.5 统计学分析

本研究所得数据为计量资料的用均数±标准差(x±s)表示。采用SPSS11.0统计软件包建立数据库。实验前后比较采用配对t检验,实验前比较、实验后比较采用成组t检验,遇方差不齐采用t检验。以P≤0.05作为具有统计学差异。

2 结果

治疗期间,药物治疗对照组3例患者失访,其余入组患者均完成研究,且未有明显不良反应发生。手术治疗组患者均完成研究,脱落率为4.83%。

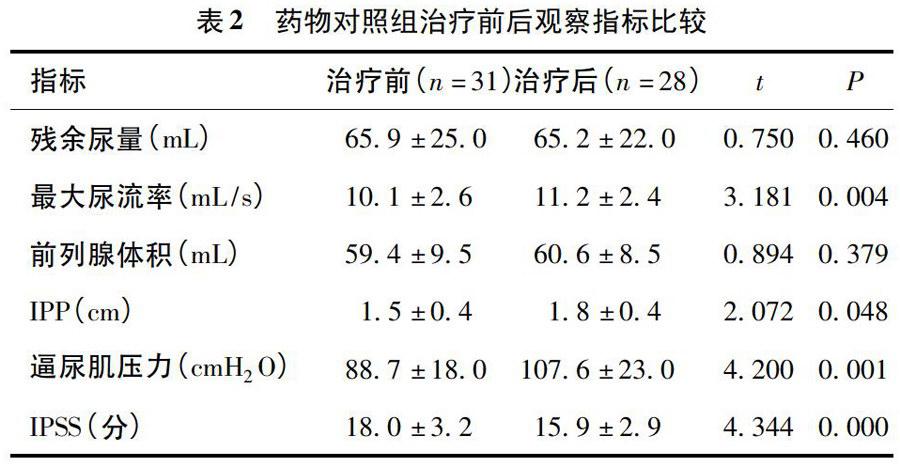

2.1 药物对照组治疗前后观察指标比较

药物对照组在最大尿流率、IPP、IPSS均存在着统计学差异(P<0.05),在残余尿量、前列腺体积方面差异无统计学差异(P>0.05)。IPP、最大尿流率时逼尿肌压力治疗后比治疗前明显升高,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

2.2 手术治疗组治疗前后泌尿评分比较

手术组治疗后残余尿量、最大尿流率、前列腺体积、IPP、IP-SS均显著改善,差异均存在着统计学意义(P<0.001),最大尿流率时逼尿肌压力术后患者未进行检查。见表3。

2.3 治疗后手术治疗组与药物对照组观察指标比较

分析发现治疗后手术组与药物组在残余尿、最大尿流率、前列腺体积、IPP、IPSS均存在着统计学差异(P<0.001)。见表4。

3 讨论

良性前列腺增生(BPH)是泌尿外科最常见的疾病之一,也是引起老年男性排尿障碍主要原因。同时目前研究已证实勃起功能障碍(ED)和良性前列腺增生(BPH)之间除了有高龄等共同危险因素外,在流行病学上也具有相关关系。前列腺增大以及尿流动力学上的膀胱出口梗阻是其主要的表现。目前BPH的治疗包括等待观察、药物治疗、手术治疗等。而治疗手段的选择主要根据患者的症状表现以及患者病情的严重程度,同时结合患者的个人意愿进行选择。患者的病情严重程度既往的研究多以IPSS评分,前列腺体积,残余尿量,尿动力学检查以及最大尿流率来综合评价,然而综合评价需要检查项目较多,近年来随着膀胱内前列腺突出度(IPP)检查的广泛应用,对于前列腺增生程度的判断和治疗方式的选择提出了理论和临床研究空间,因为经腹超声通过中线测量IPP,操作简单,易于执行,检查无创。而且IPP长度可以在一定程度上反映出前列腺增生引起的梗阻情况,近年来一些研究发现,经腹超声通过中线矢状面测量IPP对患者出现急性尿潴留有一定的预测性,良性前列腺增生之后的患者前列腺的形态学改变,尤其是患者前列腺侧叶或中叶的增生向膀胱内突入生长可以直接诱发患者膀胱的形态发生变化,引起一系列的储尿期和排尿期症状,IPP的产生正是由于前列腺中叶或侧叶的组织学增生导致。研究发现应用经腹彩超对前列腺形态进行测量,发现IPP分级与膀胱出口梗阻(BOO)存在高度相关性,同时和BOO指数定义的梗阻严重程度呈显著相关性。那么意味着膀胱内前列腺突出度Ⅲ级前列腺增生患者梗阻更重。本研究以IPP分级来选择患者入组,选择膀胱内前列腺突出度Ⅲ级前列腺增生患者,根据患者意愿进行手术治疗和药物治疗的观察,评价药物治疗和手术治疗对患者症状以及生活质量的治疗作用。对于前列腺增生药物治疗的短期目的是缓解患者症状,长期目标是延缓疾病的临床进展。本研究药物治疗选用临床治疗常用的高选择性的α1受体阻滞剂(盐酸坦洛新缓释胶囊)同时联合应用5α还原酶抑制剂(非那雄胺),并连续使用1年,手术治疗组采用目前治疗前列腺增生手术治疗的金标准——前列腺电切术(TURP)进行治疗。两组患者在治疗前基线资料无统计学差异。手术组由于部分膀胱颈组织被切除,所以治疗后半年复查泌尿系彩超时,IPP不能测出,同时患者的最大尿流率、残余尿量、IPPS评分也得到明显改善,说明手术治疗组患者术后由于及时的解除了前列腺增生对于尿路的压迫作用,尤其是将突入膀胱的前列腺组织切除后,恢复了患者膀胱基底层的平坦状态,恢复了排尿期基底层后移形成的漏斗状管道,随着排尿过程的继续,漏斗状管道加深,膀胱颈开放,患者正常的排尿功能得以恢复。由于术后患者的尿流状况改善明显,所以患者术后6个月均未行尿动力学检查,所以术后6个月未有尿动力学检查数值。

药物治疗对照组患者服用药物1年后,有3例失访,药物治疗对照组患者治疗前和治疗后相比,患者的最大尿流率和治疗前相比有明显改善,差异有统计学意义。而患者的IPSS评分治疗后也明显下降,差异具有统计学意义。而前列腺腺体积和残余尿量治疗前后相比变化相近,无统计学差异。IPP长度治疗后和治疗前相比,则有一定的增加,且差异具有统计学意义。而治疗后患者最大尿流率时逼尿肌压力和治疗前相比,明显上升(P<0.01)。说明药物对照组患者治疗后总体临床症状有所缓解。原因有两个方面:第一,药物作用:高选择性的α1受体阻滞剂可以阻滞分布在前列腺和膀胱颈部平滑肌表面的肾上腺素能受体,松弛平滑肌,缓解膀胱出口动力性梗阻的作用。这一点从患者的尿流率水平上升可以看出,5α还原酶抑制剂通过抑制体内睾酮向双氢睾酮的转变,降低前列腺腺内的双氢睾酮的含量,达到缩小前列腺的体积的作用而缓解梗阻。

但是研究发现患者的总体前列腺体积治疗前后变化不明显,其产生有可能在于作用在引起梗阻的尿道前列腺部,所以对整体前列腺体积的改变不大,对于IPP更是没有直接作用,因为服药一年后患者的IPP长度仍然在缓慢增加:第二个方面:治疗后患者的最大尿流时逼尿肌压力增加显著,说明药物对照组患者的膀胱逼尿肌的收缩功能代偿性继续增强,患者虽然主观表现出改善的尿流率状态,但是逼尿肌功能仍然在不断的损害,代偿能力不能持续的增加,逼尿肌代偿肥厚引起膀胱高压,会引起诸多储尿期症状,甚至对于上尿路的损害,而逼尿肌的代偿时的过度拉伸,发展为逼尿肌的萎缩变薄,导致逼尿肌纤维化样改变,形成众多的小梁和憩室,这种损害无法逆转,最终导致逼尿肌的使代偿,而发生逼尿肌无力和高顺应膀胱。引起永久的尿潴留。

研究同时发现,手术治疗组治疗后患者的IPP长度、残余尿量、前列腺体积、最大尿流率、IPSS评分的改善明显优于药物对照组(P<0.001),说明了对于膀胱内前列腺突出度Ⅲ级前列腺增生患者,手术治疗可以更快的缓解患者症状,缓解症状的基础在于解除了膀胱出口梗阻,一方面突入膀胱的前列腺组织得以切除,使膀胱颈的漏斗效应得以恢复,另一方面也解除了尿道前列腺部对排尿的影响,使患者的逼尿肌不再发生代偿性的变化,保护逼尿肌的正常功能。而药物对照组虽然患者主观症状得以改善,但是疾病仍在进展,患者的病情仍在恶化,并向着不可逆的方向发展。

所以本研究证实,对于膀胱内前列腺突出度Ⅲ级前列腺增生患者应该早期行外科手术治疗,尽早接触梗阻,保护膀胱功能,药物治疗可能会缓解患者症状,但是不能阻止疾病的进展而引起不可逆的损害。

(收稿日期:2015-12-29)