县城小学的突破口

特约记者_曾春林 赵雪飞 本刊记者_杨军

县城小学的突破口

特约记者_曾春林 赵雪飞本刊记者_杨军

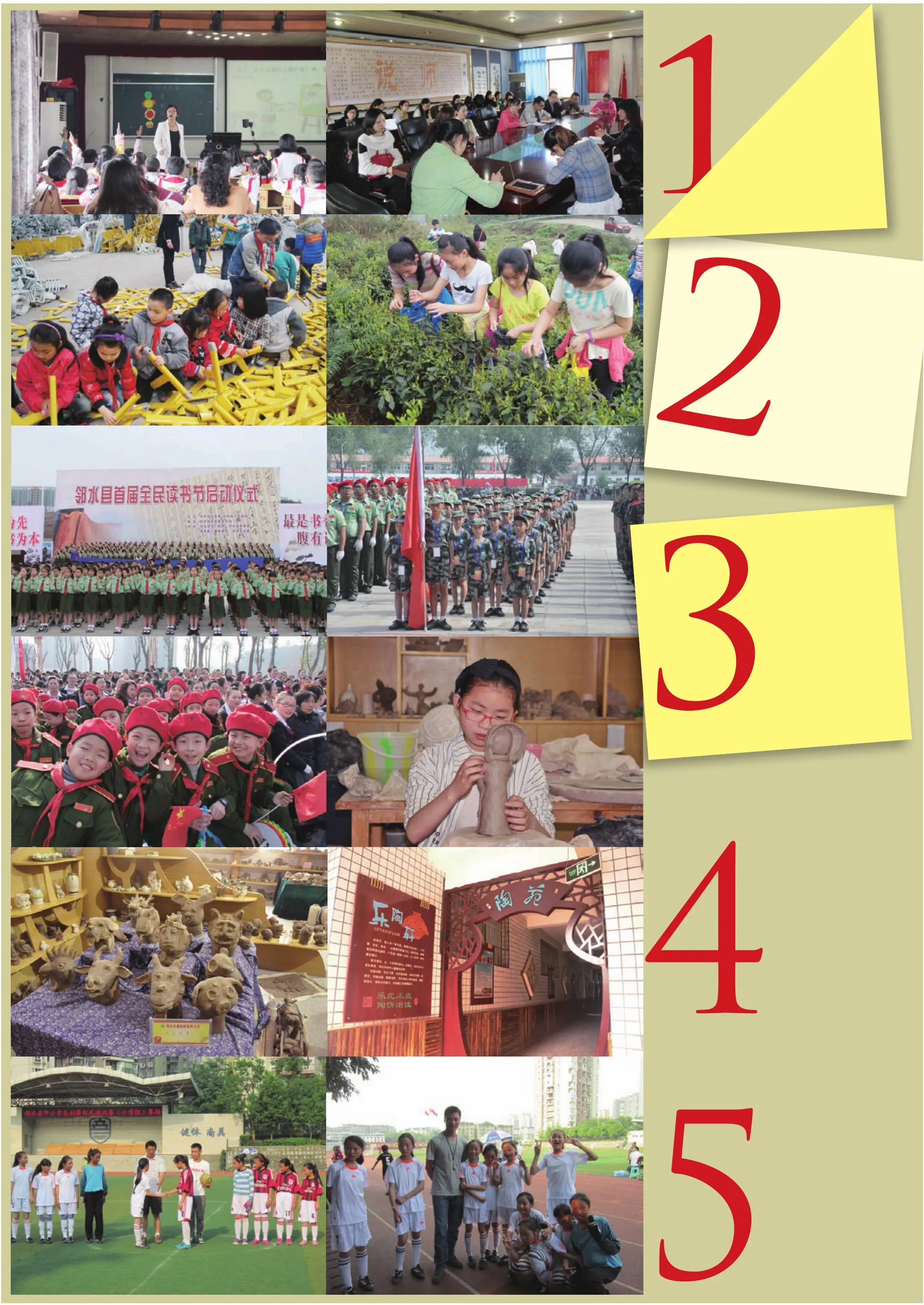

邻水县城一共四所小学,再加上县城南郊的三合小学,构成了现在邻水人所称的一二三四五(完)小。顾名思义,既承担着整个县域教育的示范窗口,更处于改革的风口浪尖。

近年来,随着教育改革不断深入,对这个县城基础教育生态而言,还面临着更大的问题,即县域经济发展带来人口急剧增长(据统计,在十一五期间,邻水县经济总量增长达90%,县城常住人口25万)。和其它地方一样,经济急速发展带来了入学难、大班额问题突出、教育投入不足、教师结构性缺编等多重困境。在教育硬件建设的同时,“全面育人”“建设家门口的好学校”等要求也就更加紧迫。

从校园文化建设到课程改革,每所学校都面临不同程度的问题,也在寻找因地制宜的突破口。鼎屏小学是百年老校,作为省级示范小学,老名校新转型,从校本教研开始;二小面积最小,体育课程、综合实践课程突破首当其冲;三小是挂牌少年军校,构建红色教育基地成为亮点;四小和五小直面经济开发区,也是最年轻的两所学校,陶艺课程和足球课程成为凝聚力。

2014—2015年,邻水教科体局称为“教育质量攻坚年”,提出 “三起来”举措——学校领导干部管起来,全校教师动起来,学生学起来,可谓邻水教育在 “广安市部省共建教育改革发展试验区”5年发展最精炼的总结。

鼎屏小学:尚鼎文化,由乐教而乐学

鼎屏镇至今仍保留着几十年前的老房子,一间连着一间的青瓦房,满是卖日常用品的杂货店。循着琅琅书声,在这些老房子围成的街角处,鼎屏小学出现在眼前。旁边的侧门刻着学校宣言:百年名校,风范卓越。鼎力大志,奋力开拓……

校长冯胜模介绍,因为地处银鼎山,在构建校园文化过程中,学校便取其一“鼎”字,建设“尚鼎文化”。鼎,成为校园文化的关键词。在传统文化中,鼎代表革故鼎新。易经有鼎卦,初六是“鼎颠趾”,上九是“鼎玉铉,大吉,无不利”。而对学校,不仅意味着课程变革,更意味着教师成长。

“三起来”模式的突破

这所成立于1912年的老学校,在2012年过了她的百岁生日。百余年的历史,省示范小学的光环,让鼎屏小学在邻水稳坐“老字号”,却也躲不过教学质量下降的不争事实,究其原因,教师倦怠现象浮出水面。

已经有十几年教龄的甘平老师回忆,最开始改革,老师们都不愿意上公开课,作为教学主任挨个儿给老师打电话做工作。年轻的甘老师感到为难,只得毛遂自荐。

这种现象普遍存在,没人愿意主动参与教研,160多名老师,教研活动任务反复落在几个人头上。像甘平老师,不断地承担着教研任务,成长很快。2011年,甘平得到机会外出学习,去河南学习蔡林森的“先学后教”模式。在那里,她上了一堂《三个儿子》,当即得到蔡林森好评。

来自其他省份的老师也纷纷和她交流,甘平说,如果没有之前在学校的不断磨练,她不可能取得这样的成绩。然而一个人的成长并不能带动整个学校的成长,教师队伍的素质仍呈整体下降趋势。

面对此困境,冯胜模校长提出了“三起来”校本研修模式,力求为老师们寻找一条系统、专业成长的路径。所谓“三起来”,是指人人上起来,人人说起来,人人写起来。这三句话说起来简单,但却是最难做到的。对于新老师的培养,采用磨课的形式,遇到难点,老教师们愿意花时间去教,哪怕一句一句来。

“一句话,首先把老师的激情调动起来。”冯校长说道。

在评课环节,学校将工作做到每一个细节:先暴露出真实问题,不再是和风细雨说些不痛不痒的话;接着每人15分钟的评课时间,这对教师来说是极大的考验,只有认真听课、反思,才能做到有话可说。评课不再是大家相互的恭维,而是真枪实弹的战场,每位老师都能收获“战后”的成果。

此外,学校还有一项被称为“周四雷打不动微讲座”的活动,即每学期有15堂讲座,每星期四例会时间,第一件事就是老师们讲自己的故事,这项活动叫“身边人讲身边事”,一直坚持。

如今,在教师团队素质提升方面,学校又着力打造了一个创意平台——四人一优课。四个人组成一个团队,分工合作,共同打造一节优课,分别承担说课、上课、评课和媒体制作。这种团队捆绑式的竞赛,老师十分重视,前期的集体备课、反复磨课成为常态。

随着硬件发展,录播室也发挥着巨大的“镜子”作用,老师们以前不敢使用录播室,现在的情况恰恰相反,想用录播室得提前申请,晚了就被其他老师占满。录播室让教师在课后可以回顾自己的课,对每个细节进行评估,以便下次上课改进。曾有一个老师已经录了三次课,但仍觉得不满意,要求重新录制,只因为她发现自己的站姿不够优雅,还有提升的空间。

在新教师的培养问题上,鼎屏小学还量身制定了一个活动,“鼎新杯”。每年都会让新教师参加,从备课、说课到评课,整套流程一个不落。新教师想要在比赛中获得好名次,需要反复磨课,老教师会参与到磨课过程中,为新教师指点迷津,及时纠正错误,达到最好的效果。

采访完毕,再次经过孔子像时,想起《论语》中一句“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”由想学,好学到乐学,是一个循序渐进的过程,而要达到乐学的状态,必须正确认识“教师”二字真正的含义。这与操场正中间的“做最好的自己”正好呼应。

鼎屏二小:璞玉待润,知行合一

到鼎屏二小采访当天,校长李志刚带一至三年级的学生从狮子口水库远足拉练刚回来。

这次徒步拉练距离学校4公里,4小时往返,1500多名学生参加。天气炎热,但没有一名学生中暑。全程有专业医生陪同,校长和老师也时刻注意着学生的状态。

后来知道,这次拉练属于二小综合实践课程的一部分,如今已经连续举办4年。对于到户外进行拓展训练,很多学校都不敢轻易尝试,但鼎屏二小却将户外实践活动做成了学校特色,得到学生和家长的支持。学生喜欢这样的活动,家长也敢于让学校把孩子带出去。

这几年,除了狮子口水库,二小的拓展基地还包括铜锣山生态旅游基地、工业园区、小平故居等。铜锣山有一片茶园,每年清明前后,学校组织六年级的学生到基地采茶、制茶,雷打不动地坚持了4年。

李志刚从来不相信运气,他相信,只要组织严密,有周全计划,就绝不会出安全问题。邻水县只有一家正规的运输公司,车只找他们的;拓展当天,他自己开车在前面带路,时速不超过50公里。

不当坐井观天的“青蛙”

二小热衷实践活动,客观原因是它困于一隅。2800多名学生,不足7亩的学校面积,实在显得局促。

平时的大课间活动和体育课,操场只够容纳两个年级的学生;尽管教学楼已加宽了一个走廊,教室仍然拥挤。走出去,成为二小发展综合实践课程和体育课程的唯一选择,也成了二小的第二课堂。

从2012年9月起,每月最后一个周末,学校都要组织学生到城区5个十字路口进行“交通文明劝谏”活动,到两个公园进行保洁志愿者服务。这样做的结果,学生的交通意识增强,学校本身也成为社区文化的一部分。现在,每周到工业园区实践,体会家乡的发展节奏;到敬老院进行公益劳动,与老人谈心等社会实践活动,已成为二小教学的常态。

二小还有一个创新实践活动——校长小助理。每周有五个校长小助理值周,分别负责日常的教学、卫生、纪律、习惯、安全等方面的监督,并根据自己的观察记录提出建议方案。记者笑问,这些孩子真能处理这些复杂的管理问题吗?他们提出意见学校真的会接受吗?“当然会!”李校长斩钉截铁。

二小校内没有小卖部,但是学生依旧会从校外买零食进校,针对这种情况,曾经有小助理提出校门监督岗,起到了很好的作用。校长小助理的设置,将学校管理放在学生手中,并让学生自己提解决方案,成了二小学生素质发展的一个缩影。

按李校长的话说,就是“实践课程活动化,实践活动课程化”。

学校的运动会由于条件限制,只能在邻水中学或者实验学校进行。运动会也不叫运动会,变成运动节。

其他学校的运动会通常都是田径类竞赛,各项体育项目比赛完毕排列名次就结束,但是二小的运动节却是全员参与,以过程来评定。一二年级的学生进行趣味运动会,三至六年级的学生除了常规体育竞赛,还有班牌设计大赛、大课间比赛、优秀志愿者和拉拉队评比等项目,形式多样,每个人都能找到自己喜欢的项目。

李志刚说,运动节是属于二小的节日,师生们都像在过节日一样,满足,快乐。

二小位于邻水三山两槽(明月山、铜锣山、华蓥山,三座山形成了两槽)的西槽,背靠玉屏山。和鼎屏小学相对,学校取玉屏山的“玉”字,将其提炼成学校的校园文化。

近年来,围绕“尚玉”文化,学校逐渐开发了47类“润玉课程”,供学生选择。每周四下午,是学校最热闹的时候,篮球、足球、音乐、绘画、阅读等等,学生根据自己的兴趣爱好选择课程,每个班由班主任和专业老师上课。“乐习诗书,知行合一”,是二小希望达到的教学成果。为推广阅读,除了开放学校图书馆,建立班级图书角,学校甚至还与县图书馆合作,每周三到周五,组织学生到县图书馆进行海量阅读,成为邻水阅读教育最出彩的改革之一,引来许多学校借鉴。

可以说,一个“玉”字,正是二小多年来突破办学瓶颈,向外拓展办学资源、向内进行资源重组的最好说明。李志刚校长的办公室在学校顶楼,门外便是学生教室。采访期间,不时听到门外的琅琅书声。他说,学生都喜欢和他交流,在二小,校长办公室不是可怕的地方。

鼎屏三小:少年军校的气质

鼎屏三小位于县城古邻大道龙腾广场,处于县城繁华区,是“地理位置”最好的学校。近几年来,已成为县城入学压力最大的一所学校。

来到三小的时候,学生已放学,操场上还有三三两两的学生在玩耍,穿着迷彩服,格外显眼,这让他们即使离校后也能被认出是三小的学生。

2001年,三小被四川省国防教育委员会、国防科普教育委员会命名为少年军校。少年军校这个称谓赋予三小特殊的意义,这里的孩子得到更多的社会实践活动机会,也更加了解军队文化。国防教育体现在每一个细节,从校歌、校徽、校旗到校园环境建设,每一处都彰显着军校的独特气质。

军魂养正,文武兼修

在学校创新楼一楼大厅,有一座雷锋像,每年3月学校都会举行学雷锋系列活动。穿过大厅,过道上是红军长征系列展板。百年以来,邻水革命志士前赴后继,翻开邻水县志,从辛亥革命到解放战争,都可以找到邻水人奋斗的身影。

校长包中志介绍,除了这些,还有抗日战争厅、解放战争厅、十大元帅厅、现代武器厅等,都是三小独有的,这些外显的知识让三小的学生平日里受到军队文化的熏陶和感染,也成了邻水的红色文化传承基地。

在课程设置上,学校编印了一套《国防教育》校本教材,整套12本,每个年级分为上下册,为不同阶段的学生讲解国防知识。每周一节国防教育课,趣味横生,还有军事游戏课,将严肃的国防教育变成活泼的形式,深受学生喜爱。

三小另一个独具特色的地方,就是以活动为载体让学生得到更多的实践和拓展。比如一年级接受军人启蒙教育,二年级训练军校特色大课间,三年级了解军事技能和军队常识,四年级野外拉练,五年级走进伟人故里,六年级磨练军人意志。

拿四年级的拉练来说,学校选择了位于4公里外的武警中队,距离适中,适合徒步。在武警中队,学生可以走进武警战士们的营房,学习内务,看队列表演,上国防教育课,甚至参观位于中队旁边的看守所。包中志说,学生们在那里受到的震撼相当大,回来后还念念不忘。

纵然是少年军校,但三小同样是基础教育学校。曾有专家质疑,说少年军校对学生像军队一样整齐划一地严格要求,是不是约束了孩子的个性发展。包中志的回答是,“少年军校毕竟是学校,不是军队,我们也非常重视学生的身心特点、注重学生的个性化发展,我们的‘尚军学军十个一活动’恰恰是根据不同的年级不同的年段设计安排的。从近几年学生升到初中就读学习的反馈情况看,我们的孩子体质强、习惯好、意志坚、学习优,综合素养高。”

在几所中学采访时,记者就曾问起三小的学生情况,几位校长都诚恳地说,三小考进来的学生“是最懂规矩的”“意志力最坚强的”……

“军魂养正,文武兼修”并不是一句空的口号,三小的课堂改革“养正课堂”值得一提。

曾经有过初中语文教学和四年高中语文教学经历的校长包中志,十分重视三小的课堂教学。本刊2016 年2月号曾报道“高考与语文”专题,包中志读到后十分触动,并跟学校老师就学生语文教学进行多次讨论。语文教育和阅读教育成为军校文化最重要的内涵。

如读书节活动、汉字听写大赛、成语大赛、诗词大会、“心中的好老师”读书征文等活动,现在已成为学校常规课程改革最重要的突破口。

鼎屏四小:陶艺当家,指行于土

陶艺是一面镜子

鼎屏四小成立于2005年,是邻水县一所年轻的完全小学。四小成立之初的困境也很现实,由村小演变而来,生源大多来自农村和城郊,文化基础参差不齐,师资匮乏,成立的前三年甚至没有美术教师。

但现在,四小的夺目恰恰来自它看似最薄弱的环节——美术。

2010年,四小将陶艺纳入美术课程。短短6年,陶艺成为四小的一面旗帜,但凡邻水人提到四小,都不忘说一句“四小的陶艺搞得好”。

陶艺之于四小,是学校的魂。泥塑、剪纸、根艺、戏剧、陶艺……在近几年的素质教育和校园文化营造中,不少学校将传统艺术引进课堂,无非作为兴趣培养或特色课程。但是,将陶艺当成一所普通小学的文化理念来发展,川东地区仅鼎屏四小。

走进四小,迎面便是一块墙,上书一首《陶艺赞》,“夫陶艺者,渊源深久,心思神奇,手法妙绝,塑泥造范,嘉惠良多。”简单易懂,朗朗上口。凡到此处者,或驻足欣赏,或朗读一段。

往里走,便是“陶怡楼”。外表看似简单,里面却别有洞天:师生的陶艺作品装点着走廊和楼梯的每一面墙,除了烧制成形的陶艺作品,还有学生绘画作品,以及用卷轴制作的师生誓言。

“善如水,情如火,德如土”,四小将这九个字提炼成学校精神,发人深省。水不必多讲,上善若水;火是从“火同人”化出,《易·同人卦·象》:“天与火,同人。”意思是天与火在一起,象征团结。“德如土”是从“坤厚载物”化出,《易·坤卦·彖》:“坤厚载物,德合无疆”,意思是深厚的大地,载育着万物,大地美德,广阔无边。

陶艺伴随着人类文明史发展到今天,是水与土的艺术,也是火的艺术,更是人生的艺术。陶艺如同一面镜子,照出做人的性情。

以陶艺成就特色

作为一门艺体课程,如果不是艺术类学校,美术课在小学阶段是不受重视的。尤其在偏远地区,想要将美术课拿上台面,实在太难。

但是新学校的发展难度大,短短几年,四小连“固步自封”都谈不上。正是这样的新学校,也更容易放手去尝试。2010年,四小校长任宗成在一次和以前学生的交流中,得知成都市某著名小学在开展陶艺课,效果不错,遂决定将陶艺引入四小。

一则是因为,四小的学生多来自农村,孩子们对泥土有天然的亲近感,满足孩子好玩的天性。其二,中国有女娲抟土造人的神话,西方也有“上帝用尘土造人”的传说。而医学理论则认为,孩子亲近泥土,免疫系统更健全。

于是,学校从仅有的5名美术老师中选出两位,进行陶艺实践,谢金利便是其中一位。刚开始进行试点,每个班有一两个学生自愿参加陶艺,每周末上课。进行了几个月后,成果颇丰。没有烧制的陶艺作品堆了半个教室,造型惟妙惟肖,老师们惊叹:原来陶艺还可以这么好玩!

陶艺课程随之普及。

课程的普及增加了教学难度,原本没有经受专业训练的谢金利和其他老师被派到“瓷都”景德镇蹲点学习;往后的每年暑假,学校都会派老师们到外地学习,提高专业水平。

景德镇不对外售卖工具,去学习的老师们委托当地陶瓷学院的学生帮忙买简单的木制和竹制工具;回到邻水,请当地的木匠仿制;激发学生的创造力,让学生们从生活中寻找工具。于是乎,平时生活中能够接触到的诸如筷子、直尺、三角板、玩具、硬币、扣子……统统成为陶艺课上的制作工具。

从2010年到2016年,二楼的陶艺作品已经摆满了两间教室,推开门,密密麻麻全是学生们的作品:一二年级低段学生的作品透着稚嫩,简单的元素显得俏皮可爱;三四年级学生的作品居多,有单个的陶罐、花瓶,也有组合的房屋、十二生肖等。陶艺,正成为四小教学的一个突破口,为这所“城里的村小”添了一抹色彩。

让乐陶成为生活态度

二楼走廊叫“陶艺轩”,走廊展板上有一句话:玩泥巴,是人的一种天性。

记者曾采访过一位泥塑老师,他曾说,他对泥土有感情。他生在农村,小时候就喜欢搓泥巴,恰好印证了四小的这句话。土,是世间最原始、最淳朴的东西。

大课间时段,几个学生迫不及待来到制作室,熟练地走到自己的作品面前,继续昨天未完的工作。这是六年级的学生,希望通过陶艺考进邻水实验学校。实验学校每年会招艺术特长生,其中包括陶艺,全县只招3名,四小每年可以考一个。尽管几率很小,但陶艺的确为这些学生提供了另一种升学的可能。

不少学生通过陶艺课发生了变化,原本坐不住的学生变得专注了,上一节课还闷闷不乐的学生一到了陶艺课就变得欢呼雀跃。曾经有一个学生对谢金利说,“老师,自从我上了陶艺课后,我发现我更加快乐了,也更喜欢动手做一些东西。”这样的事情很多,家长也从开始的反对变成接受。

对谢金利而言,最大的变化则是时间不够用。每天除了一二节课不上,从大课间开始,谢金利就一直处于忙碌状态,直到下午6点,有时更晚。

时间的打磨,让她的脾气越来越好。着急对她来讲,是根本不存在的,以前会因为一件作品不知道怎么做而焦虑,现在她可以和学生一起慢慢琢磨,共同寻找答案。摆在眼前的一件司马光砸缸就是经过修改而成的,据说作品被改了三次,光是缸的高度就加了两次,目前还没有进电窑,或许还会再次改动。

五行学说中,土和金、木、水、火同属五行,相生相克达到平衡。土较中和,多忠孝至诚,诚信敦厚,稳重踏实,心胸比较宽广,不愿计较得失,有气度、有雅量,言必行,行必果。每天和泥土相对,泥土游走在指缝中,谢金利能切身感受到泥土带给她的改变。

离开陶艺教室的时候,一个学生正专注于自己的作品——京剧旦角。这是在为即将到来的邻水艺术节做准备。艺术源于生活,又高于生活。泥土的升华,如同四小的蜕变。

三合小学:五年一梦快乐足球

三合小学是一所城郊小学,记者从邻水县城沿环城路出发,车子行进一刻钟后,进入一条乡村小道,路面已从之前平整的水泥路拐进了一段石子路……没有曲径通幽,没有豁然开朗,三合小学的校门已呈现在眼前,伴随而来的则是校园内正在播放1998年法国世界杯主题曲。

三合小学是2009年成立的小学,也是邻水县城最“年轻”的一所学校,怎样才能办出特色办出质量,面对正在发展的开发区入学压力,对校长钟有全来说是一个很大的考验。2012年,一个偶然机会,学生们踢足球的场景和对足球的兴趣,引起了钟有全的思考,让他看到了某种可能性。

曲折的足球梦

如今,校园足球已风靡全国,但在那时,面对有限的资源和场地,学校甚至没有一位专业的足球老师,也没有专业的运动场地,还是钟有全最棘手的问题。

经过几次商讨,大家一致认为搞个足球比赛看看效果。但新的问题又出来了,比如哪些孩子参加比赛?怎么制定比赛规则?还是不清楚,经过反复讨论,最后由体育老师冯永记牵头,从三到六年级挑出一些兴趣较高的学生,组建起校园足球队。冯永记原本是学篮球出身,要训练足球队,现学现卖,吃了不少苦头。

没有专门的足球场,学生就在水泥地上训练。“没有现成教材可用,我就根据平常自己练足球的经验来教,看得出学生们很用心训练,不过我们看中的不是技能,而是学生对足球的兴趣。”冯老师说。好在学生兴致很高,进步也很快。在掌握了基本的踢球、停球、顶球、运球、射门后,学校很快制作了队服。

2012年,“广安市校园足球锦标赛”在广安市正式开赛,三合小学的校园足球队过关斩将,最终获得了第二名。

现在,钟有全回忆起首次参加比赛时的场景时还说:“我们当时的心态很简单,就是想让学生上场踢球,进不进球都不重要,但学生表现出来的拼搏精神,把我们感动了,我们还欣喜地发现,学生们在比赛中唤起的强烈集体荣誉感和成就感更是可贵,我们决定走下去。”

同年,三合小学被授予广安市青少年足球基地。那次一同被授牌的还有邻水县另外一所学校,但如今正值足球校园热潮时,只剩下三合小学。

2014年,教育部将重点发展校园足球项目,并增加中小学体育课时。三合小学也被确定为全国首批100所草根足球示范学校,并代表广安市参加四川省校园足球大赛。足球赛搞得轰轰烈烈,名气也越来越大。2015年10月,三合小学被国家教育部认定为“全国校园足球特色学校”。

面对这样的不谋而合,钟有全说:“我相信这是一个转折点,但是这个工作是很艰巨的。”

训练和比赛日渐多了起来,让老师和学生头疼的就是校园足球场地,每次因为训练而摔倒是时常发生的事,摔倒后就会有不同程度的擦伤,所以三合小学经常借助兄弟学校的场地,进行训练、比赛。

钟有全说:“每次看到孩子摔伤后,血从膝盖隐隐约约溢出来,我都很心疼,可学生们的激情依然不减。好在前不久,在教科体局关心支持下,三合小学校园足球场正式亮相了。”此时,记者一眼望去操场,孩子们正在欢快地享受足球带给他们的快乐,绿草坪和红跑道互相辉映的画面相宜美好。

如今,快乐足球和幸福童年成为三合小学的校本课程,核心理念是“以球育德、以球睿智、以球健体”。随着校园足球的逐渐深入,足球在三合小学不仅仅是一项体育运动,而是与学生的全面发展有机融合。随着每一届比赛的举行,孩子们在那段时间里表现出强烈的集体意识,对运动的渴望令人动容。一些有运动天赋的孩子被挖掘出来,球场成了他们的舞台,他们在赛场上相互配合,上演进球大战,为了赢得胜利勇往直前、奋力拼搏,每个班都有他们的“足球英雄”。