从教师群体看圣陶另一面

本刊记者_周春伦

从教师群体看圣陶另一面

本刊记者_周春伦

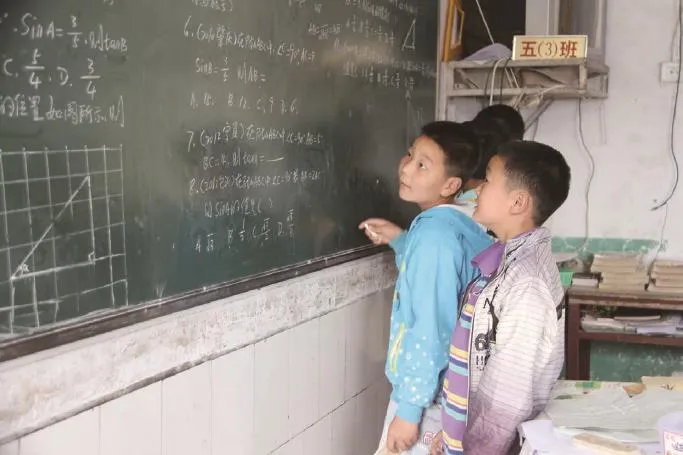

圣陶学校,五三班的孩子自发到讲台上讲题。这曾是全校有名的“让人头疼”的班级

5月9日,圣陶学校在短暂“闭门谢客”一周以后,重新恢复接待来访者。两天时间里,有四川、山西、北京的校长老师以及学生团队陆续来学校。其中就包括首次将圣陶推到大众眼前、已经造访28次的《中国教师报》记者王占伟。

但负责接待来访者的高丽娜副校长介绍,这个阵容还远不及往日接待的平均水平。近一年来,最多的时候,学校一天接待人数超800人,平均下来,每天有300余人。对于一所规模并不大的乡镇学校,这个数字令人有些咋舌。

有的人来得快,去得也快,有的一驻扎半个月。无疑,接受并习惯这些“闯入者”,是圣陶学校师生必做的功课。

“谁规定七年级只能学七年级的内容”

来学校仅两个月的赵洋洋老师被王天民校长委以重任。他曾用15天的时间,给前来学习的某外国语学校孩子讲完了初中数学和物理的所有知识点,并练习了上万道习题。

2016年春节前,赵洋洋还在外地一家外企任职。工作近一年时间,家里母亲身体不好。“父母在,不远游”,是他选择回到汝阳、在圣陶学校做一名教师的原因。

15天,类似于“魔鬼训练”。在圣陶学校,学生学习知识不受教材限制,不分年级界限,自成体系。赵洋洋先将学科知识点从头至尾给学生做梳理,在每一个大版块结束之后,辅以大量的专项练习题。这些习题绝大部分由王天民校长挑选,构成圣陶学校学生自学内容的主体。学生有不懂的问题,在小组之间自由讨论,再有不懂的,赵洋洋便将自己预备班上的孩子分散到每一组做小组长,专门负责答疑。

高中预备班,顾名思义,为升入高中提前做准备的班,是圣陶学校超常教育的特殊产物。班额很小,十余名学生,来自不同年级,其中包括连续两次跨级的“校园名人”潘自强。最小的学生王喆,11岁,王天民校长的孙子,已经自学完初中数理化,开始学习高中知识。赵洋洋是班主任。

十多个孩子单独在一间十多平米的房间里学习,围坐在一张椭圆形的会议桌周围,房间没开灯,有些昏暗,桌上杂乱地堆满了书。大部分是习题集,夹杂一两兴趣读物,如《孙子兵法》。时不时有来访的老师进出,拍照,间或询问他们一些相关的情况。

王喆对记者说,相对来说,老师们的参访并不会太打扰,因为时间短。更让他们觉得困扰的是那些一来就十天半个月的外校学生。以至于他和同学常常不得不停下自己手中的计划去帮助他们。赵洋洋却认为,这是他们“温故而知新”的一种方式。

刚来学校时,赵洋洋对圣陶学校的一系列“反叛”传统、甚至可以称作“革命”的做法心存怀疑。跟着王天民校长的想法和步伐走到现在,他说,至少有两件事情让他全意肯定:一是超常教育,二是学生自主学习。

他说,当学生的学习兴趣与潜能被激发,“高年级知识是否适合低年级孩子学”的担心就变成多余。“只要孩子们愿意去学,你就不要去局限他,谁规定七年级就只能学七年级的内容。”

图为高丽娜校长在学校菜园里

不会教的老师最会教?

在有关圣陶的以往的报道里,“无师课堂”“第三种师生关系”“学习是孩子的信仰”等描述教师与课堂、教师与学生以及学生与学习之间关系的词句,足够吸人眼球,足够挑战传统教育经验者的神经。

不少来访者在来圣陶之前,必定做好了看“地动山摇”“惊天动地”的大事的准备。来了之后不免“失望”,因为这里太过“风平浪静”。每天早上5点半,学生准时起床,早操、自习、早餐,然后开始一天的课程,直到晚上9点两节自习课结束。所以,一天里绝大部分时间,孩子们在教室里自学。

与更多学校相比,这里的生活显得更简陋、单调:没有炫目的现代陈设,没有花样百出的兴趣小组。除了数、理、化、英等主课,没有语文、音乐、美术课,没有教导处。教师人数也非常有限,一个教师包一个班,一个年级配备一名英语教师。而整个圣陶学校高中部,教师只有陈俊丽一人。在王天民校长“单科独进”的教学理念下,学校的课程安排也很简单,学生常常连续一两个星期只学一门课程。这个大家口中“每天都有奇迹发生”的圣陶,展现出来的却是极尽单一的一面。

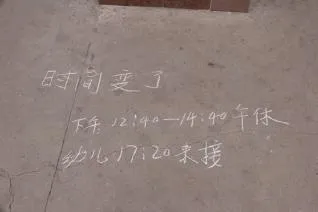

让人不禁忆起校门口一个小细节:进入夏季,学校调整了作息时间,负责发布消息的老师直接拿粉笔在校门口的地上写:“时间变了,下午:12:40—14:40午休……”不刻意,很自然。再有,拿木板用毛笔字写上信息,就是指路牌。一个蹩脚的节目,也可以肆意地在台上表演。它们都少雕琢,不完美,但不乏其质朴和亲切之处。

这一点,在圣陶学校的教师们身上也有体现。在这里,“不像老师的老师”更多。40多名教师,真正有教师资格证的不足10人。学历普遍偏低。与记者交流,他们会坦言很多知识自己并不会,一边教学一边与学生共学,还常常没有学生学得快。不会,也没有心理负担,他们会坦然告诉学生:我不会,等你会了,你来教我。这是事实,也可看作策略,它成功激起了学生的挑战欲望和学习兴趣。

圣陶有为数不少的中年女教师。与其说是老师,不如说更像农村妇人。不会讲太深的道理,但会在学生说饿了的时候到教学楼后边的菜园里摘把青菜煮碗面。这也是记者在后园闲逛时看到的真实一幕。

圣陶的孩子和老师之间没有太多距离感。初中部王国强老师的儿子在圣陶学校上过四年学,后来,因为妻子的干预,儿子转学去了离家更近的公立学校。儿子接触了更多在圣陶没有的东西,比如他喜欢上了美术。尽管如此,他发现,孩子很少在家提及现在的老师,却常常给以前在圣陶时候的班主任打电话,一有空回圣陶就急切地想要见她。

但关于选择教师的标准问题,以及这些教师是否有足够的智慧和视野引导孩子,圣陶学校并没有确切回应。王天民校长有一个观点:“不会教的老师最会教。”原因是这些老师尚未形成某一套固化的教学模式,他们的“无为”,给孩子留出了的自由生长的空间,激发孩子更“有为”。

这其中或许还有另一个原因:不会教的老师更放得下姿态,更容易被孩子接受。

“鼓励总比斥责来得有效”

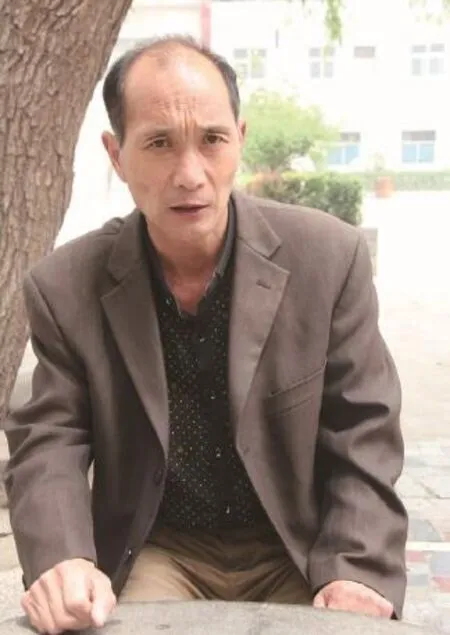

圣陶学校有一位以教调皮学生出了名的老师,即现小学部校长张志标。

2015年下半年,他从初中部转到小学部,接手五年级三班。这个班在全校也是“赫赫有名”,原先的班主任是位女教师,对班里的众多调皮学生束手无策。全校都开展超常教育,这个班没法开展。

写在地面的通知

圣陶学校每一大周(10天)的周三下午是文艺表演时间。孩子们正模仿视频自排节目

张志标皮肤有些黑,眼神矍铄,说话极有条理。是圣陶学校的老成员。在来圣陶之前,干过建筑,在厂矿当过搬运工,搞过运输,开过商店,做过生意,唯独没有教过书。

2003年,王天民卖掉自己在县城的房子,领着一帮工匠将原先的瓦房推倒,一砖一瓦开始盖新房,办学校。

学校还没完全盖起来,张志标就来了。他是被王天民喊来助力的,新学校刚开办,需要人手。他曾是王天民老师的学生,上高中之后,由于家里太贫穷,便出去打工了。

提及当年事,张志标到现在都觉得自己能考上高中是个奇迹,是王天民创造的奇迹。

当年,一个四五十人的班级若能考上七八个高中生,就算了不得。但在王天民班上,全班一齐考上竟然是常事。后来,因为出色的教学成绩,王天民被调往县里的学校,一个人包三个班。

刚到圣陶学校,张志标并没有教学,而是负责学校后勤一应杂事。直到2008年,一位女教师因家庭原因离开学校,师资缺乏,他被紧急安排去填补空缺。从历史、政治等副科入手,这个自称“最不会教”的老师竟然获得了很不错的成绩。再后来,就开始包班,数理化都教。

张志标:人无完人,不该紧盯缺点,要放大闪光点。这就好比哄小孩子吃饭,鼓励总比斥责来得有效。

这天,五三班的教室里正在上数学课,张志标老师在黑板上写下了多道数学题。孩子们先是在座位上自己抄题,做题。不久之后,三五成群地聚在一起讨论。就在我们和张老师聊天的当口,有孩子竟自发地走上讲台讲题。这与传说中的“让人头疼”大相径庭。

张志标对待调皮学生自有一套方法。首先,从心态上,他喜欢这类学生,认为他们通常有更灵活的头脑,也更容易感恩。刚接手五三班时,他思虑再三,决定采用“激将法”。

他对班里的所有孩子说:既然别的班都超常,为什么咱班不超常,难道我们真的比别人差吗?咱以一个星期为限,试试超常会如何。

果真,一个星期之后,在全校测试中,五三班的小部分优生竟名列前茅。张志标抓住机会,大张旗鼓地表扬。这一小部分人逐渐带动起整个班的学习氛围,五三班正式走上“超常”之路。

前不久,班里又转学来一名传统意义上的“问题”学生,叫张亚铭。这孩子先后辗转过多所学校,均被劝退。

刚来的时候,他延续一贯的作风,不进教室。张志标看在眼里,却不批评,一旦“逮着”他进教室,就赶紧表扬。第一个星期结束,他还特意给亚铭妈妈打电话,告诉她,孩子在学校表现很好,请她一定要鼓励。

张志标还发现亚铭的记忆力非常好,记东西总比其他同学快。他便在班里放下话:张亚铭以后必定是个人才。渐渐地,这孩子不再扒大门,不再在学校各个角落晃荡。有一天,亚铭妈妈突然给张志标来电话,激动地问他到底用了什么方法,让孩子转变如此之大,自觉做作业、做家务,还体贴爸妈挣钱不易。

张志标说,人无完人,不该紧盯缺点,要放大闪光点,让孩子找到自信。这就好比哄小孩子吃饭,鼓励总比斥责来得有效。

五三班大部分都是外来务工子女和边远山区孩子,其中三分之二是留守儿童。有的孩子家庭贫困,连一学期的学费都交不上。他便悄悄地给孩子垫上。

仅上学期,张志标便为班里5个孩子垫付了近一万元的费用。他还跟这些孩子说,别告诉同学是我帮你们付的。他说每个孩子都有自尊心,他不希望他们从心理上觉得低人一头。

书本习题之外还有什么

圣陶学校对外宣言,学习就是孩子们的信仰。

当记者问孩子们最喜欢什么,大部分回答说,喜欢钻研难题。但再问他们在学习之外都爱做点什么,大部分孩子哑言。

高中部有个女孩怯生生地说,喜欢画画。但很明显,她的这点小愿望还没有机会实现。

圣陶学校的所有学生,即便家离学校不到500米,也必须住校。圣陶的学习时间以一个个大周来划分,一个大周10天,连续学习10天之后,放假约4天。如此循环。孩子们在学校的绝大部分时间被习题占满,而接触外界信息或者课本之外知识的唯一稳定确切的途径,是学校给孩子们订的一套考试周报。

对于家在闭塞山区,缺少资源和机会的孩子来说,圣陶学校所做的弥补实在有限。面对这个问题,高校长反问,“想一想,学校安排所谓的音体美课程是为了啥?”紧接着自我作答,“是调节孩子的学习生活,提升孩子的素养。但对于圣陶的孩子来说,学习就是最大的放松,放松之余,他可以自学想学的所有东西。”

自学,大概是圣陶师生最熟稔的一个词,是常态。

但赵洋洋老师发现,孩子的天性使然,他们对书本习题之外的新鲜的事物实际非常感兴趣,甚至是渴望。利用这一特点,他“收服”了众多顽皮孩子的心。

赵洋洋自己也是一个爱“捣鼓”的人,喜欢的东西五花八门,篮球、魔方、双节棍,最近受《最强大脑》节目影响,又开始研究记忆法。

刚任班主任的时候,班里有不爱学习、调皮捣蛋的孩子,他也不立马要求他们学习,而是偷偷观察他们对什么有兴趣。有爱篮球的,他就和他们打出个输赢。还有男生见他的双节棍耍得炫,生出拜师学艺之心。这时候他就拿出筹码了:我可以教你,但我布置的学习任务你必须完成。

还有孩子向他学习玩魔方。刚开始只有一两个,一周之后,他惊讶地发现,班里十多个孩子都会了。于是后来,他也在教学里运用起魔方,比如,讲坐标轴x、y、z轴,他以魔方的几条边做示范。讲到立体几何,玩魔方过程中培养起的立体抽象思维,也使孩子们受益。

缺席的“语、音、体、美”

王天民校长原本是语文特级教师。但圣陶学校不开设语文课,这是众所周知的事。

高校长说,没有开课,不等于不学。怎么学?孩子们说,有《语文周报》。老师们说,王校长会时不时给大家讲经典,比如上学期讲的《孔子大智慧》和《人间词话》。

赵洋洋老师说,语文“课堂”更多的时候是在生活中。他举了一个例子,王校长过生日,高中部的孩子们共同买了一对瓷马摆件准备送给他,以表祝福。但却为大小瓷马位置摆放的先后顺序发生了争执。有孩子说,老马应该在前,既是表达对长者的尊重,又表示老马有指引小马的义务;有孩子认为,小马应该在前,小马理应承担在前开路、庇护老马的责任;还有孩子说,当然应该并驾齐驱,老马和小马相互学习,共同前进。孩子们专门就这个问题去找王天民校长探讨。王天民没有给他们答案,趁机让他们以作文的方式,敞开来表达自己的观点。老马与小马的关系,实际也是师与生的关系,圣陶孩子有这个意识。

除此之外,每天晚上7点过,是教师学习时间。地点就在白天王校长给众多来访者分享圣陶经验的会议室内,他给大家讲《道德经》。

赵洋洋老师先领读一章,待大家共读过几遍之后,王天民开始具体讲解。作为一个年过七旬的老人,他的精力显得很好。说到某一个地方,他常故意将节奏放缓,要老师们自己去悟。这个时候,会议室就陷入一片安静。有老师坐在人群后,低着头打呵欠。

也有听进去了的。比如,张志标。回到自己的班级,他会利用每天早上的时间,也给孩子们讲《道德经》,既讲王天民给老师讲的内容,也讲自己的理解。

还有一个人听进去了,就是高丽娜。高校长来圣陶的时间不长。她原本在外自己办有一家教育培训机构。但自认为走到了人生的瓶颈,而在自己周围的人中,已经找不到可以请教的人。她也曾花费上万元学习灵修课程,以求突破。后来,在报社朋友的介绍下,她认识了王天民。多次交流之后,她觉得自己开悟了。无论从知识、智慧,还是生命成长上,王天民都给了她帮助。

再后来,她义无反顾地来到圣陶。她说,圣陶带给她别的学校给不了的触动。

以自己的经历为例。汝阳的冬天很冷,老师和学生们吃完饭,都在食堂外的自来水处接水洗碗。没有热水,水管里流出来的冰水刺骨。这个时候,总有几个女生抢着帮她洗碗。她一开始不肯,后来这几个女生直接把打好的饭送进她的办公室,为了不让她刷碗,甚至守着她把饭吃完了再走。平日里,只要在校园里,看见她手里拿着东西,即便是一年级的小朋友,也会主动上前帮忙提。有时候出门倒完垃圾,掂着垃圾桶回屋,马上都快进门了,也会有孩子过来帮她把垃圾桶扶进屋。

这些事听起来有些不可思议,但真实地感动了她。回过头来,再来谈圣陶的孩子需要所谓的礼仪教育吗?她说,与一些公立学校教育孩子们见了人生硬地鞠个躬、道声“你好”相比,这要真诚、自然得太多。为什么那么多人花钱去灵修?花钱是为了失去,失去伪装、失去虚荣、失去自卑、失去浮躁。但圣陶孩子天生就有这种质朴,老师们只需要把他们的天性保护起来就好。

同样,孩子们真的需要体音美课程吗?她认为没那么迫切。他们不过是需要一个展示的舞台。

圣陶学校每一大周的周三下午是文艺表演时间。孩子们自编自导自演。有的孩子即便演得乱七八糟,也敢自信地上台。课余时间,记者看到操场上有孩子拿着手机,跟着里面的视频排演街舞。

高校长认为,圣陶要培养的是天性完整、生命力顽强的“野孩子”,不需要过多雕琢,就像校园内的那两棵有五十多年树龄的校树,她抬手指了指两棵大柳树,“自由地去生长。”

但是,不能回避的是,自由健康的生长还需要肥沃的土壤和充足的雨水阳光。

圣陶学校的所有学生,即便家离学校不到500米,也必须住校。而孩子们在学校的绝大部分时间被习题占满

宿舍楼一角。与更多学校相比,这里的生活显得更简陋、单调

看见圣陶

圣陶学校有太多内容不符合大众的教育常识,有待探讨。在圣陶学校这几天,记者也看到了太多悖论、有争议的教育故事和自相矛盾的地方。

因为不循常规,没有模式,所以有“层出不穷”的新鲜内容。但外来者如果只是一头扎进这些旁枝末节里,最终可能什么也看不清。

圣陶教育本身是一个教育理想主义者的大胆试验,同时也是一所条件受限、资源受限的乡镇民办学校的自救。

一厢情愿地完全跳出应试教育的背景去拔高它、膜拜它,或者高高在上地用一个城市学校的标准去衡量和苛责它,都不可取。更值得去探讨的,是在这种特殊环境下生长出来有教育生命力、契合教育本质和智慧的东西,以及乡村孩子的需求、乡镇学校的出路。

- 时代人物(新教育家)的其它文章

- 县城中学的坚守和传承

- 王船山:一个读史人的史与思

- 县城小学的突破口

- “圣陶式”自学法可推广吗

- 视点

- 声音