论行贿罪受贿属性的类型化

蔡中军

(华东政法大学法律学院,上海 200042)

论行贿罪受贿属性的类型化

蔡中军

(华东政法大学法律学院,上海 200042)

行贿罪与受贿罪本为分则分别规定,理论及实践中两者也似乎泾渭分明。虽然大多教材总论都提及行贿罪与受贿罪是对合型必要共同犯罪,然而分论对两者共犯属性却仅有只言片语,因此反对这种片面论。从存在论上论及两者同一性,还在法解释论上类型化行贿人构成教唆相对人受贿之情形,认为在行贿人主导发起的“行贿—受贿”系统中,为了“刑罪责相适应原则”①刑罚适应于罪行和刑事责任,逻辑上,刑罚次序在前,故曰“刑罪责相适应原则”。的贯彻、为了纠偏司法机关放纵行贿人②对司法机关“重受贿,轻行贿”的“潜规则”早有耳闻。果然,论者就本文核心观点请教于S市某检察官,获知“我们对于行贿采取宽大处理的依据在于有效地打击受贿犯罪,两种犯罪侵犯法益不同,受贿罪侵犯的法益更大……”。另就本文核心观点求教于我校刑法学教授、博士生导师杨兴培老师,得到的回应是“可以成立,而且观点很新。这本来就是对合犯,立法硬是分裂为两罪。文章所说的情形是在实行一个完整的贿赂罪,从一重本没问题,但考虑实践中有利于被告人的选择和刑法已有规定,一般还是定行贿的更多些,但不影响理论先行”。的行为、为了刑事正义的张扬,应当类型化行贿人构成受贿罪教唆犯的客观存在成为刑法理论事实、司法实践事实。

行贿罪;受贿罪;教唆犯;受贿属性;类型化

[Abstract]Crime of offering bribes and crime of accepting bribes are respectively provided by the Chinese criminal law,and seemingly differentiated in theory and judicial practices.Although most textbooks maintain they are interacting indispensable joint crime in the general part,there is little concern to the relation between them in the special part,that is to what this text objects.This text not only discuss the identity between them in terms of ontology,but also the categorization of“briber instigating bribee accepting bribes”in terms of Law Hermeneutic.This text sustains in“offering bribes—accepting bribes”system initated by bribor,in order to observing the principle of compatibility of crime,responsibility and penalty,to correcting the justice’s conniving briber,and to realizing the criminal system justice,we should categorize the objective existence of briber’s constituting the instigator of accepting bribes the facts of legal theory and judicial practices.

[key words]crime of offering bribes;crime of accepting bribes;instigator;bribe-taking attribution;categorization

一、问题的提出

刑法第三条规定“法律明文规定为犯罪行为的,依照法律定罪量刑……”。③把《刑法》第三条前半部分单独列为一条,可保依法司法原则的独立与罪刑法定原则的纯粹,且最好将其规定在程序法。既然已明确规定了行贿罪和受贿罪,刑事司法与理论不可容忍受贿犯罪,更不能放纵行贿犯罪①张明楷老师《置贿赂者于囚徒困境》认为应尽量在行贿罪与受贿罪刑罚量上拉开距离,制造“互不信任”氛围,更好惩治贿赂犯罪。这无疑是秉承实用主义的、新的解决问题的思路,但有冲撞刑法基本原理之嫌,并非实现刑事司法正义最佳选择。更有学者以囚徒困境为着力点,主题就是废除行贿罪,真是匪夷所思。本文初作于2015年“五·一”劳动节期间,后来《刑法修正案(九)》加重了行贿罪法定刑,无疑也契合了本文观点。而何荣功教授在《法学》2015年第十期发表的论文《“行贿与受贿并重惩罚”的法治逻辑悖论》一文,坚持“重受贿轻行贿”,要求警惕“严打行贿”思想和刑事政策在立法和司法中的进一步膨胀,本文对于这种不具体区分行贿受贿类型,无视矛盾的特殊性的观点,难表赞同。。我们固然深恶痛绝那些搜刮民脂民膏的索贿官员,但也不能无视行为人为了行贿而使尽手段,为所欲为。《郭广昌失联,释放一重大信号!》一文也说“……长期以来,受贿是有罪的,而行贿更多是道德问题。官员受贿,就像过街老鼠;而商人行贿,往往被一笑了之。”受贿人锒铛入狱,行贿人左右逢源,事前行贿获得大量非法利益,事后华丽转身,成为有功的“证人”,大多全身而退,安然无恙。《刑法修正案(九)》之前,受贿人已入狱服刑,但行贿人被追究刑责的却寥寥无几,近期的案例如刘铁男一案中的行贿人、薄熙来一案中的徐明、中铁电气化局集团有限公司原总经理刘志远受贿案中29名行贿人、被判死缓的云南昆明铁路局原局长闻清良受贿案中的六位行贿人……难道这些行贿人都是被索贿,没有获得不正当利益,都符合非罪事由?恐怕未必。

广东高院前经济庭庭长受贿案,就是行贿人引诱、教唆受贿人受贿的典型案件。“苏利民,担任高院法官22年,一贯勤恳敬业,多次被评为优秀法官……一方当事人的律师找到苏的政协友人从中说项,继宴请之后,经该律师周密策划,使用各种手段,分五次以‘过年过节,表示礼貌’为由头,贿赂苏利民人民币4万元。”[1]最后该案辩护律师张思之向法官呼吁“鉴于案中行贿律师的犯罪情节极为恶劣,建议依法追究,不宜姑息”,[1]法庭却对此不予表态。本案更引起论者深思,行贿人千方百计地贿赂国家工作人员,而该国家工作人员几经推脱而不能,最终不得不收下达到犯罪基准的一定数量财物,然而行贿人就只能部分地构成行贿罪而被轻判,甚至普遍地不被追究吗?难道就只能“一笑了之”吗?2015年5月7日最高人民法院公布的报告指出,2014年刑事一审收案排名前15位的罪名,受贿罪赫然在列,占第13名,但是排行榜却不见行贿罪的“影子”。行贿罪和受贿罪不是共同犯罪理论中的对合犯吗?

更进一步想,如果认定行贿罪处罚偏轻,甚至不处罚,不能罚当其罪,能否转换思路,运用共犯理论,评价行贿人构成受贿罪的共犯,即受贿罪的教唆犯,以罚当其罪。论者认为,完全可运用刑法理论进行解释与涵摄,予以认定,并将此情形类型化,成为一项刑法理论发现成果。

对于总论共犯范畴中行贿罪与受贿罪的关系,德日以及中国刑法理论大都认为是必要共同共犯分类中的对合犯。[2]然而相应教材分论的理论走向大都是分谈行贿与受贿,似乎两者之前的“共犯”关系已然烟消云散,不知所终。缘何总论言之凿凿,信誓旦旦的两罪之间的共犯关系,分论却闭口不谈,只字不提,而致两者银河隔望?为何总论观点不能贯彻于分论之中?

论者认为,总论没有表现在分论,缘自理论上的“疏忽大意”,且将对行贿罪与受贿罪的定罪量刑带来隐患。因为“法学中的法律工程研究必须直接面对现实的法律及其实践的各种问题,必须以最理想的问题解决方式的探寻为基本需求而展开研究。以问题和需要为导向……就是要寻求解决具体的实际问题、满足现实的具体需要、达到确定的现实目的。”[3]但是对现实存在的问题,刑法理论似乎并未指出,更别提给出回答。本文就是要说明行贿与受贿行为存在论意义上的共犯属性,进而指出尽管刑法对其分别规定罪行的情况下,两者仍然存在共犯的空间与类型,借此类型化揭示教唆型行贿行为存在受贿的属性,质疑司法实践中普遍存在的轻纵行贿情形,批评这种由司法机关主导的系统性放纵行贿犯罪的行为。本文只在行贿人与受贿人这一封闭系统之内讨论,不涉及第三人“伙同受贿”[4]这类第三人教唆受贿的情形。

二、行贿人与受贿人构成共同犯罪的存在论

物竞天择,适者生存。诚然,从古至今,从自然界的蚂蚁到狮子再到人类,竞争从来存在。尽管无从考证,论者猜想原始社会应该也存在“行贿”与“受贿”行为。论者以为,任何社会形态,只要存在一人能支配至少两个人情况,被支配的人为了某种不正当利益,送出一定量的财物,有支配权的人收受财物,承诺给予利益,而这种合谋行为超出了当时社会容忍程度,触犯了某种禁忌或规范,就可能会被评价为“行贿”与“受贿”,而这种行贿与受贿的本质在于合谋共同破坏了竞争秩序。行贿与受贿共同性存在的实体或者法益就是公平竞争的秩序。特别是国家产生以后,此类行为经国家的主观价值评价,披上了法律的“外衣”而被称作“行贿罪”与“受贿罪”。值得一提的是,张明楷老师在其第四版《刑法学》“贿赂犯罪”一节对受贿罪的法益这部分浓墨重彩,然而对于行贿罪的相应部分却只字不提,尽管行贿受贿罪同为贿赂犯罪,是对合犯。

诚然,立法者具有一定的设定犯罪类型权力,拆开行贿与受贿本来存在的同一类型行为,分别规定为行贿罪和受贿罪,但行贿罪与受贿罪只是一种形式,在语言上只是一种符号,不能因而隔叶障目,无视行贿与受贿行为的同一性。这边将行贿犯罪与受贿犯罪归类在必要共同犯罪对合犯,那边又说此种共犯为刑法分则所规定,定罪处罚应适用于刑法分则,不进行类型化的划分,罔顾存在论的同一,无视社会现实的复杂,就更难以“对症下药”。

论者的观点在《反不正当竞争法》得到印证,该法第八条规定了涉及不正当竞争的商业贿赂的禁止规范。同样,在2013年颁行的“关于办理行贿刑事案件的解释”第十二条第二款规定,“违背公平、公正原则……谋取竞争优势的,应当认定为‘谋取不正当利益’”。在当代社会,“行贿”与“受贿”共同侵犯某种公共利益和秩序,通常存在于一次公共采购、一次招投标、一次招录等场域中。假设立法者不分行贿罪与受贿罪,而单一设定侵犯某公共利益罪或侵犯某秩序罪,行贿人与受贿人的共谋行为就可构成这一犯罪的共同犯罪。微观角度来说,行贿人与受贿人已经侵犯了这一微观系统中其他竞争者具体利益,这就是同一性,双方共同侵犯这种法益,就是一种“共同犯罪”。这应该就是本校杨兴培老师对本文核心观点作如下评析的原因,“……这本来就是对合犯,立法硬是分裂为两罪。文章所说的情形是在实行一个完整的贿赂罪……”

三、行贿与受贿行为之对合型必要共同犯罪辨证

刑法理论对共犯进行形式分类标准中,“最具知名度”的当属以是否任意(性)为标准的分类,分为任意的共犯与必要的共犯。必要的共犯,是指刑法分则或者其他刑事法规规定的,必须由二人以上共同实行的犯罪。此种共犯,不为刑法总则所规定,而单为刑法分则或其他刑事法规所明定。

一般认为,必要的共犯分为对向(合)犯与多众犯或对向犯与平行犯。对合犯,是指存在二人以上的行为相互以对方对向性的行为为要件的犯罪,如贿赂犯罪。论者发现,对对合犯的定义,从中国已故的法学泰斗到现今德日刑法研究的领军人物的著作,都大同小异。树叶虽小,一叶知秋;鸭子虽小,春来先知。有人通过民国时清华与北大对于校工的不同称呼——清华称“工友”,北大称“听差”——来推论两个大学的秉性。一个对合犯定义凸显了概念刑法理论的窘境。美国刑法学执牛耳的乔治·弗莱彻教授深入剖析了概念性命题和实证性命题,认为“概念性命题应当在所有案件中都有效成立,因而反例就特别具有威胁性;实证性命题不需要主张X是真的,它只需要主张在80%—85%的案件中是真的……”。[5]行贿罪与受贿罪并非必然共生,如索贿型受贿中行贿人未得不正当利益的情形,如行贿被拒绝的情形。只需举一个反例,通论对合犯概念顷刻间坍塌。当然只要对合犯通说定义加上“其中至少有一方构成犯罪”,即可兼顾存在论上的“相互以对方行为为要件”以及法存在论上“至少有一方构成犯罪”。

刑法理论一般认为对于必要共犯,应直接依照刑法分则的规定来定罪量刑。论者认为此种理论简单粗暴,无视现实社会纷繁复杂,无心刑法理论精细化、类型化建构,简单化,一刀切,似乎一劳永逸,实则后患无穷。

刑法总则与分则,是抽象与具体、一般与个别、普遍与特殊的关系。总则以分则为依托,同时又指导、补充分则。[6]而台湾学者更简明论述“……聪明的立法者把各个犯罪类型共通的问题抽离出来,成为不到百条的总则条文,适用于分则所有的犯罪类型。因此,‘总则’可谓‘分则’各个犯罪类型的公因数。”[7]故,单以分则条文为依归,会产生只见树木的片面性与局限性,有碍构成要件事实的全面评价。

论者观察发现,尽管刑法条文分定行贿罪与受贿罪,但依然存在行为人既构成行贿罪又构成受贿罪的教唆犯的情形,此种情形不仅社会现实存在的,又是能被刑法总论能够解释涵摄,却为当今刑法学界所疏忽不见的一种类型。

四、受贿罪教唆犯之类型化

(一)类型的法哲学论

德国学者考夫曼(Armin Kaufmann)对类型与概念进行比较,指出:类型是建立在一般及特别间的中间高度,它是一种相对具体,一种事物中的普遍性……一般概念,透过一个有限数量独立的特征被定义,以康德(Kant)的意思,与直观相对。类型是相对的不可以被定义,只能描述,虽有确定的核心,却无确定的“界桩”。抽象的一般概念,当做一种种类概念或分类概念是封闭的,而类型是开放的。概念做区隔,类型则在“或多或少”多样的事实中存在着。康德曾言:概念没有类型是空洞的,类型没有概念是盲目的。陈兴良也曾说概念在于区隔,类型在于概括。[8]27-28论者发现行贿罪同时构成受贿罪的教唆犯这一类型,希望赋予这一类型以“主体性”,给予其独立性,给予其“法格”①周永坤教授曾言,狗有狗格,人有人格,宪有宪格。,使其重见天日,不再隐没于法条与理论堆里发霉,以发挥类型的功用,指导司法实践对此类事实的认定。

(二)犯罪论之发现

依据刑法规定及公认学说,行贿罪是指为了谋取不正当利益,给予国家工作人员以财物的犯罪行为。受贿罪是指国家工作人员利用职务便利,索取他人财物的或者非法收受他(她,以下同)人财物,为了他人谋取利益的犯罪行为。如前所述,本文只涉及非法收受财物类型的受贿罪,不讨论索贿型受贿。教唆罪是指唆使他(她)人产生犯罪的决意,进而使其基于此决意实行犯罪的犯罪行为。教唆之要点在于“无中生有”,惹起行为人本来没有的犯意,促使其实施犯罪行为,并最终实现教唆者的犯罪意图,真可谓“唇枪”、“舌剑”。

设想尽管同类但程度不同的两种类型。行为人谋取不正当利益,主动平和地提出给予国家工作人员达到犯罪条件的一定数量的财物,尽管该国家工作人员事前秉公办理,并无明示或暗示索贿,行为人希望该国家工作人员利用自身职务上的便利,给予自己一定的方便和通融,(一)该国家工作人员应允;(二)该国家工作人员不允,行为人多次引诱,该国家工作人员最终收受贿赂,承诺请托。

对于行贿罪法条规定的第一种情形,将省略的行为方式补充,就变成“通过邀请、请求、雇佣、怂恿、建议、刺激、引诱等方式,给予国家工作人员达到犯罪条件的一定数量的财物,促使该国家工作人员利用自身职务上的便利给予不正当的利益。”对照教唆犯的行为结构,论者惊奇地发现,部分行贿罪行为结构中竟然天然地蕴含了受贿罪构成要件的所有内容。如果使用法律公式来对上述情形进行表达,即行贿犯罪行为=教唆犯+受贿罪=教唆型受贿罪。由此,行贿人构成行贿罪,同时构成受贿罪的教唆犯。顺便说,这是一种迥异于传统的一种新型法条竞合,“新”在于已经存在行贿罪,但同时通过总论的逻辑演绎而得出的另一种犯罪,受贿罪的教唆犯。此种情形下,行贿行为有受贿罪的属性,也具有教唆犯的属性,如此行为人即构成行贿罪与教唆型受贿罪的法条竞合,那么在定罪的“产品”上就具有了可选择性,量刑自然随之不同。第二种情形与第一种相似,且具有更强的可归责性与可谴责性,可给予相对更重的评价。

理论通说或许不为司法机关理会,古今中外并不稀奇,“纸面上的法”、“理论中的法”与“行动中的法”往往不一致,更别提论者一人之言。正如杨兴培老师所言,“文章所说的情形是在实行一个完整的贿赂罪,从一重本没问题,但考虑实践中有利于被告人的选择和刑法已有规定……但不影响理论先行”。论者坚持,即便理论与司法界不认可论者对发现的第一种情形进行的评价,对论者所假设的第二种“加强版”情形应被评价为行贿人同时构成受贿罪的教唆犯。

如前揭示,行贿罪与受贿罪存在论上本来就存在同一性,尽管立法将此同一性行为进行区分规定,但是却不能涵盖社会现实发生的所有情形,更不能突出涵盖两罪的竞合情形,所谓对合型必要共犯的刑法适用应直接引用分则条文的通说就出现了漏洞,必要时依然需要“总论的回归”。总论的指导功能就在此刻得到了发挥,而共犯理论解决了分论所不能解决的问题。

犯罪论上的发现,连带如下量刑论上的比较,那么之前立法对于行贿罪的设定就暴露了“硬伤”——罪刑失衡,量刑偏轻,当然《刑法修正案(九)》的出台一定程度上缓解了这个问题,但是依然受制于司法实践对行贿罪的惯性轻纵处理。

五、量刑论之比较

“德国作家弗里德里希·冯·洛高(Friedrich Vor Logau,1604—1655)从法律理念的主观性出发从而否认法律的科学性的思想,由此必引导出法学的虚无性的结论。这种虚无性……得以充分彰显:‘立法者三句修改的话,全部藏书就会变成废纸’。显然,拉德布鲁赫(本文加Gustav Radbruch,1878-1949)是不同意这种观点的……”[8]1-2严峻的事实将考验论者,文章初稿时“合法”,发表时已部分“不合法”,只能“哀悼”这一因立法而“牺牲”的部分。《刑法修正案(九)》于2015年11月1日生效,尽管本文初稿作于2015年劳动节,种种原因,发表时间是2016年。稍感欣慰的是,该立法修改丝毫不影响本文行贿人可以构成受贿罪的教唆犯这一核心观点,而恰恰契合本文观点,即行贿罪的处罚偏轻,司法实践中应加大对行贿罪的处罚,以维护刑法的正义。

此次刑法的修改恰恰加重了行贿者的刑事责任。依据本文的观点,在行贿人主动发起的“行贿—受贿”犯罪系统中,行贿人构成受贿罪的教唆犯,定罪量刑应当以受贿罪为基准,所以只要行贿罪的量刑低于受贿罪,认定标准低于受贿罪,只要这种“鸿沟”存在,那么就应不断地填埋这个“鸿沟”,本文的现实意义也在此显现。

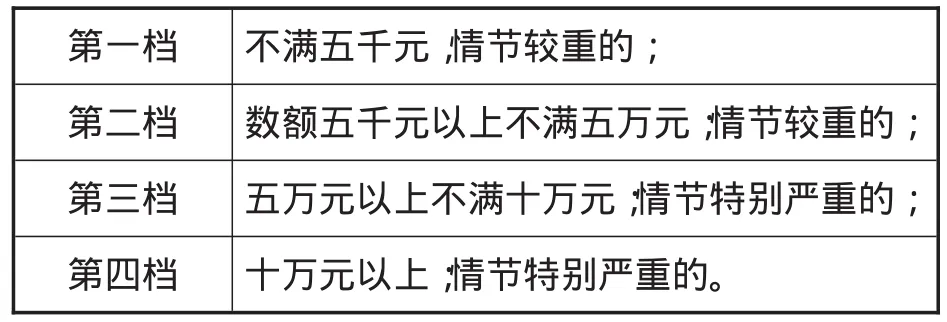

《刑法修正案(九)》的出台给本文带来尴尬,但是运用生效前的数据,可以清晰地看到行贿罪与受贿罪在过去的立法,尤其以司法解释为标准的司法实践中,存在着罪刑失衡的严重程度。依据《刑法修正案(九)》生效前的规范,对犯受贿罪的,对其数额与情节的构成要件划分四档,如图所示。

第一档第二档第三档第四档不满五千元,情节较重的;数额五千元以上不满五万元;情节较重的;五万元以上不满十万元;情节特别严重的;十万元以上;情节特别严重的。

依据刑法第390条,行贿罪法律效果粗分三档。“办理行贿刑事案件的司法解释”分类规定,为谋取不正当利益,行贿数额在1万元以上的,追究刑事责任;行贿数额在20万元以上不满100万元的,或者行贿数额10万元以上不满20万元并有司法解释明列的四种情形之一的,构成情节严重;行贿数额在100万元以上的,或者行贿数额在50万元以上不满100万元,并有四种明列情形的,或者符合另外两条规定的,构成情节特别严重。

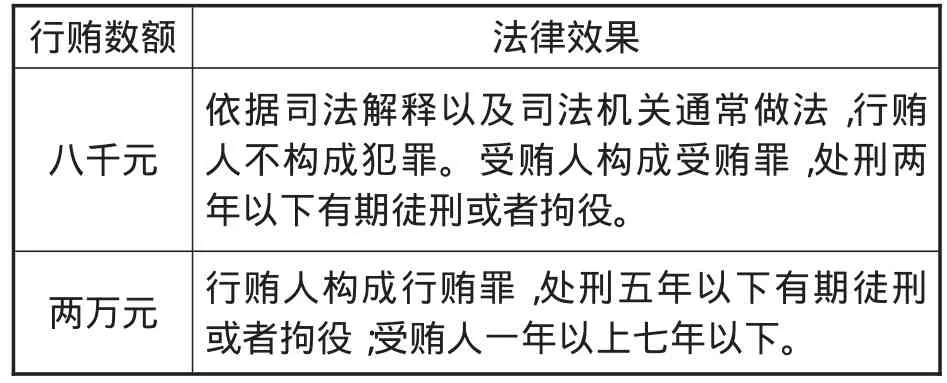

论者先以“纸面上的法”为论述依据,暂不论“行动中的法”。以之前所设想的第一情形为前提示例,以下示例不考虑认识错误、刑事责任年龄不足、遭受强制、自首、立功等非罪或者法定或酌定量刑情节情形。以新修正案生效前的刑法、司法解释为依据,刑法理论为参照,对以下假设情形,不考虑司法实践的操作,得出相应大致法律效果结论。

行贿数额八千元两万元法律效果依据司法解释以及司法机关通常做法,行贿人不构成犯罪。受贿人构成受贿罪,处刑两年以下有期徒刑或者拘役。行贿人构成行贿罪,处刑五年以下有期徒刑或者拘役;受贿人一年以上七年以下。

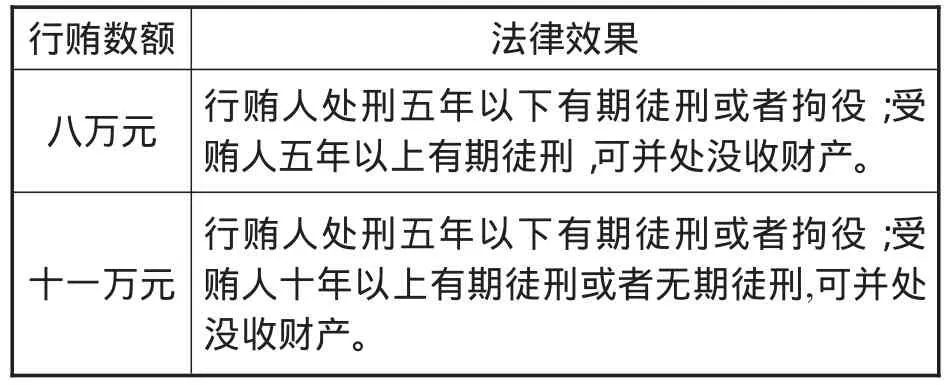

续表:

行贿、受贿双方,同样数额,且假设案例情形只涉及数额,从五万元开始,行贿罪处刑与受贿罪处刑量之间落差急剧扩大,明显违反了“刑罪责相适应原则”。正因为此,定罪与量刑就更需慎重与合法理。需要正视的是,司法实践中存在强烈的功利主义倾向,司法机关为破获受贿案件,“抓大放小”,抓“主要矛盾”,找“突破口”,与行贿人“做交易”,从而放纵行贿人。诚然,司法机关面临很多难题,比如行贿受贿犯罪在进化,更加隐蔽智能,没有行贿人的“证言”等证据,难以查证;面临正义与效率平衡协调的难题,因为请托办事送礼的文化以及权力制衡机制的缺失等影响,行贿受贿案件存量太大,如果不对行贿人让步,难以腾出人手,处理其他案件……然而,司法实践中不分行贿人是积极主动,还是被动勉强,不分主观恶性,不分犯罪数额,不分获得的利益正当与否……被刑事处理的行贿人是如此之少,犯罪黑数却如此之大,很多行贿人不仅不被惩罚,还因行贿获得了很多利益,如此行贿人又如何不前仆后继,络绎不绝,如此,受贿人又如何能抵挡住一轮又一轮行贿人的“糖衣炮弹”,如此又如何发挥刑罚的惩罚与预防功能,如何营造良好的政治生态,如何维护社会主义市场经济的竞争秩序……

然而,《刑法修正案(九)》对行贿罪与受贿罪罪状作了比较大的修改,加重了法定刑,对于坦白情形,也区分情况,限制了从宽幅度。如此看来,新《修正案》在行贿罪的罪与刑的设计上充分体现了宽严相济的刑事政策原则,“严”更在于加重了对行贿罪的处罚力度。对此,从刑事政策角度看是反腐败的需要,但是从规范刑法学出发,更可进行直接充分的正当化论证,即建构另外的一种对积极主动的行贿人进行刑事处罚的正当化事由,即行贿人通过引诱、说服等类教唆方式促使受贿人受贿时,不仅构成行贿罪,同时更构成受贿罪的教唆犯,因此,存在一种通过总论逻辑推演形成的新型法条竞合现象,因而顺理成章地可以受贿罪作为定罪量刑的基准。既然找到了参照系,那么过去行贿罪的法定刑低就不难理解了,后来加重对行贿罪的处罚也不难理解了,而司法实践中轻纵行贿人的做法的不合法与不合理性也就凸显了。张明楷老师说“刑法解释的目标是存在于刑法规范中的客观意思,而不是立法者制定规范时的主观意思或者立法原意。”然而立法对于行贿罪的较大幅度修改,很难说不是对司法实践中存在倾向性轻纵行贿人这一问题的反应,很难说不是对行贿罪犯罪黑数巨大的反应。

从本文所设想两种情形以及“发现”的行贿人与受贿人构成共同犯罪理论,即行贿人教唆受贿人受贿这一情形出发,对行贿人的定罪处刑都会受到较大影响。依照本文发现,在行贿人构成受贿罪的教唆犯的情形,处罚可以依据受贿罪。这大概可以类比公司法人人格否认制度,可以称为“刺破行贿罪的面纱”了,当法官无法排除适用行贿罪的规定带来的不正义时,就通过认定受贿罪的教唆犯,适用以受贿罪为基准的法定刑。司法实践中,将此理论运用以上四种情形,行贿人将会受到比之前认定为行贿罪更重的惩罚,因为量刑基准变成了受贿罪。论者排斥重刑主义,坚持刑法的谦抑性,但是这与本文观点并无根本矛盾,因为本文旨在推动刑法正义的声张。“……希尔根多夫(本文加,Eric Hilgendorf)介绍了德国刑法学者对……刑法学功能的见解,指出:‘刑法学是‘刑法—限制科学’……大多数刑法学者对于立法者所致力的刑法范围扩大化以及刑罚加剧化是持怀疑甚至否定态度的……’可以说是对刑法信条学功能最为深刻的阐述……刑法学者的使命并不在于为刑法的扩大化与扩张化提供理论依据,而恰恰在于发挥刑法信条学对于刑法适用的规范与约束功能,从而达到对公民权利与自由的保护与保障……”[9]应当说如果本文观点付诸实践,会扩张刑法适用范围,论者为此感到不安,深知限制国家机关权力的至关重要性,但鉴于行贿犯罪的猖獗、犯罪黑数的巨大以及传统行贿犯罪认定与惩罚中存在的缺陷,且本文只针对于主动类型的行贿犯罪,对适用范围进行了明确限缩,又因并未违反“刑法—限制科学”的主旨,未违反罪刑法定原则,且更好地实现“刑罪责相适应原则”,故心情稍微舒缓些。

尽管《刑法修正案(九)》有关行贿与受贿部分已经生效,但是只要立法尤其司法实践中对行贿罪的惩罚不能与受贿罪达到相当的一致,只要这种“差距”存在,类似金融市场存在可以“套利”的“利差”,那么本文核心观点不仅在规范刑法学理论事实上存在,也在价值论上存在合理性。

六、余论

行贿与受贿行为构成“行贿—受贿”系统,两者相对存在。相对论范畴看,行贿与受贿是平行的存在,但从存在论范畴看,“行贿—受贿”系统中,行贿与受贿是先后的存在,分为行贿主导型和受贿主导型“行贿—受贿”系统,后者本文暂不论及。行贿主导型系统,即行贿人作为系统的发起人,惹起适格主体受贿犯意并使其实施受贿犯罪的,应认定为受贿罪的教唆犯,在“受贿”共同犯罪中认定为共同主犯,在对非国家工作人员行贿罪与非国家工作人员受贿罪这一系统以及其他类型行贿受贿犯罪也应如此,惩罚力度也将更为显著,因为这些类型的行贿犯罪法定刑都相对偏低,一旦以受贿罪为基准,法定刑将不同程度地被提高。近期因涉嫌单位行贿罪被执行逮捕的袁玉珠就是加强法治中国建设,加大反腐败斗争的背景下的一个典型案例,此人曾投入数亿元进行慈善活动,不仅是全国人大代表,还曾被山西省委书记点名表扬,要求相关市县支持他掌管的企业的发展,但依然进入刑事程序。

十八大以来反腐败的浪潮,汹涌澎湃。制度预防是治本之策,然而“以时间换取空间”,加大打击贿赂犯罪的力度以减少“存量”与“增量”无疑是现实选择。除了一如既往地关注受贿罪,我们还要加大对各类行贿罪的关注,只有“两只手”都硬起来,才能在刑法作用范围内最大限度地减少贿赂犯罪的“存量”,遏制其“增量”。特定情况下,司法机关可以摈弃行贿罪传统入罪思维,而依凭法条竞合理论,以受贿罪的教唆犯理论为指导对行贿人进行处理,如此不仅可以规避传统类型行贿罪入罪思维的强烈干扰,实现罪刑均衡,还原了行贿受贿共同犯罪的同一性,而且以“意料之外、情理之中”的方式进行刑法正义的张扬,更好地使大众认知行贿罪的别样内涵,这不仅是刑事政策的客观要求,还是刑法理论的内在要求,更是其逻辑必然。因此激活对行贿罪的强力应对,必要时换之以认定受贿罪的教唆犯,以改变目前对贿赂犯罪尤其行贿犯罪疲弱的应对姿态,不仅理论上有理有据,实践中更势在必行。

目前有些地方,以山西省为例,行贿人达到肆无忌惮、登峰造极的地步。行贿人主动进行“官员围猎”行动,手段越来越先进,通过安插“卧底”、买通身边人等手段,进行细致及时的“情报收集”,甚至形成“情报”流通圈,收集、分享、刺探官员及其家属的喜好等最新动态,以便于斟酌“药方”,对症下药,投其所好,从而达成行贿的目的。骇人听闻的厦门远华走私案,就是讲述行贿罪与受贿罪的“世纪大讲堂”。别忘了,该案中的行贿人,在行贿官员方面更是“有组织有预谋”,精心算计、炉火纯青,可谓行贿“艺术”之集大成者。贿赂案件查处过程当中也发现央企和国企涉案单位以虚假欺骗方式或者贪污手段套取公款后行贿的行为,尽管出现大量此类案例,但目前来看,行贿人因此受查处的仍然凤毛麟角。

针对这种严峻的形势,《刑法修正案(九)》的出台,恰恰生逢其时,明确加大了对行贿罪的惩罚力度,释放了严惩行贿犯罪的信号,未来司法实践在打击受贿犯罪同时如何应对行贿犯罪,尤其在对积极主动的这一类行贿人的惩罚上,是否能“坚强”一些,对此我们拭目以待。何荣功教授在《法学》2015年第十期发表的《“行贿与受贿并重惩罚”的法治逻辑悖论》一文认为,“……实践中不乏一些案件属于行贿引起了受贿的情形,但是作为一种普遍的社会现象,如前分析,在我国现实制度下,行贿与受贿在整体上呈现的是体制性倒挂形态,表象化理解并不符合行贿与受贿关系的实际。”[10]160对照本段前一部分的论述,不知何教授在没有明确区分类型,没有数据支撑的情况下,是否全面把握了中国“行贿与受贿关系的实际”,而“……基于功利的考虑,只处罚行贿或受贿一方,而完全免除向对方的责任,实践中可能更有助于行贿罪的打击”[10]153,更是令人费解。本来司法实践中相对于受贿罪以及行贿罪的犯罪黑数,行贿罪被起诉的比例相当之低,那么既然行贿人大多被免除责任,那么中国的行贿受贿犯罪的态势是否朝着向好的趋势发展呢,似乎是愈演愈烈。

《刑法修正案(九)》生效几个月后,配套的司法规范性文件姗姗来迟,可谓千呼万唤始出来。据信,《关于重大贪污受贿案件的量刑意见》,这份文件的落款时间是2015年11月2日,让人感到诡异的是,真正流传面世的时间段是2015年12月底与2016年初。让人感到不可思议的是贪污罪与受贿罪惩罚门槛,如此之高,真可谓亘古未闻。关于行贿罪的司法解释目前尚未改动,行贿罪的起刑点远远低于受贿罪。单纯考虑数额的话,行贿一百万元以上,属于“情节特别严重”的情形,处刑应在“十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产”,然而,按照最新的量刑意见,受贿数额不满二千万元,一般判处十五年以下、十年以上有期徒刑。这种量刑上的“倒挂”,不仅违反本文行贿人构成受贿罪教唆犯情形下,行贿罪的量刑应当向受贿罪看齐的理论假设,更不符过往司法实践中很少刑事惩罚行贿罪的现实观感,且不论贪污罪与其高度相似的盗窃罪、诈骗罪之间以及索取型受贿罪与其高度相似的敲诈勒索罪之间的明显的严重的量刑失衡。行贿罪与受贿罪的罪刑协调,是“行贿—受贿”系统中实现相对的和微观的正义的关键,尚有诸多理论与现实难题,有待解决。

[1]张思之.我的辩词与梦想[M].北京:法律出版社,2013:256.

[2]张明楷.刑法学[M].北京:法律出版社,2011:350-351、1082;马克昌.刑法学[M].北京:高等教育出版社,2007:1158;刘宪权.刑法学[M].上海:上海人民出版社,2008:230;张明楷.外国刑法纲要[M].北京:清华大学出版社,2007:297-298、732-742。

[3]罗斯科·庞德.法律史解释[M],邓正来译,北京:中国法制出版社,2002年,第225页。转引自姚建宗.法学研究及其思维方式的思想变革[J].中国社会科学,2012,(1).131.

[4]高铭暄.中华人民共和国刑法的孕育诞生和发展完善[M].北京:北京大学出版社,2012:608.

[5]See George P.Fletcher,Rethinking Criminal Law,(Little Brown And Company,1978)402.

[6]张明楷.刑法学[M].北京:法律出版社,2011:575.

[7]林钰雄.新刑法总则[M].北京:中国人民大学出版社,2009:5.

[8]梁根林.刑法方法论[C].北京:北京大学出版社,2006.

[9]埃里克·希尔根多夫﹒德国刑法学:从传统走向现代[M]﹒江溯,黄笑岩等译﹒北京:北京大学出版社,2015:陈兴良序5.

[10]何荣功.“行贿与受贿并重惩罚”的法治逻辑悖论[J].法学,2015,(10).

[责任编辑:蒋庆红]

On the Categorization of Bribe-taking Attribution of Offering Bribes

CAI Zhong-jun

(East China University of Political Science and Law,shanghai 200042)

DF636

A

1008-8628(2016)02-0099-07

2016-02-01

蔡中军,(1988-),男,河南省信阳市淮滨县人,华东政法大学法律学院,研究生。

——以106份刑事裁判文书为研究样本

——兼论《刑法修正案九》行贿罪新规