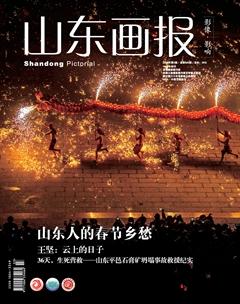

割舍不断的乡愁

袁会华

恋故园·特别点击之一

生于斯,长于斯,对老家怀有一种难以割舍的情感。尤其是那浓浓的年味和风俗,留给人的记忆是长远的,也是令人回味的。变革的社会虽然让家乡的年俗越来越淡薄,但浓浓乡情从未改变——

我的老家大南峪是个小山村,地处鲁中山区——淄博市博山区池上镇。据1986年出版的《博山区地名志》载:大南峪村中有一条东西向深沟,沟上有石桥两孔,设一村民委员会,辖师家峪。清光绪三年(1877),《袁氏祖谱》载:“始祖讳彦中,济淄邑庠生,吾祖系北京海岱门首人,洪武四年隶籍南京龙卫庄所百户张宾旗下,至永乐靖难后,随驾至北京,蒙迁于淄川,名曰袁家庄子,吾祖之来南峪,二世孑开、孑友二祖所自始也,迄今已十二世。”据此,当于明初在此定居。该庄位于南方的一条大山峪之中,故名“大南峪”,因早年有袁姓先来定居,曾名“袁家南峪”,后演变为大南峪。

我生于斯,长于斯,对老家怀有一种难以割舍的情感。尤其是那浓浓的年味和风俗,留给人的记忆是长远的,也是令人回味的。

孩提时代,过年是一年中最向往的事情。穿新衣,放鞭炮,吃好东西,还可以由着性子玩,享受一年中难得的生活乐趣。那时,过了腊月二十,家家户户便开始忙碌起来,打扫屋子,清理卫生,做豆腐,蒸饅头,贴春联,一直忙到大年三十。除夕,放鞭炮、祭祖、年夜饭是必不可少的。天刚擦黑,小伙伴们便把鞭炮装在兜里,相聚在大街上,你点一个,我放一个,有点竞赛的意味,虽然双手冻得发抖,但内心却甜甜的。忙碌了一年的庄里乡亲,这时可好好地放松一下。摆上精心准备的年夜饭,一家人和和和睦睦地坐在一起,美滋滋地吃着、喝着,幸福的心情溢于言表。祭祖的仪式也在除夕进行,家里的男同胞带上香火,到离家不远的一个地方请祖先回家过年。年三十这天还要请“天地人和神灵”到家过年,人们在自家的天井里立上牌位,上书“天地三界十方万灵神位”字样,摆上供品,点上香火叩拜磕头,直到大年初五。大年初一,天刚蒙蒙亮,拜年的队伍便活跃起来,一般都是弟兄几个为一组,分头到本族的长辈家中拜年。每到一家,长辈们乐呵呵地笑脸相迎,拿出早已备好的炒花生、瓜子、糖块往晚辈手里塞。稍坐,寒暄过后再到另一家。拜年时,本家的爷爷、奶奶都要给孙子、孙女“压岁钱”,多少随家庭而定,体现的是浓浓的亲情。拜年过后,本家的弟兄们便聚在长辈家吃团圆饭,谈天说地,开怀畅饮,不亦乐乎。从初二开始,浩浩荡荡的走亲戚大军行动了。初二,出嫁的女儿回娘家,丈夫带着礼物结伴同行。没有特殊情况,年初二看望岳父、岳母是雷打不动的风俗。初二之后,再到姑、舅、姨家走亲戚,相互来往走动。过年走亲戚融洽了亲情,成为亲戚之间相互交流的一个平台。

社会在变革、前进,现在的年味已越来越淡化。老家的年俗也在悄然改变,趋向于简单化。如今,大南峪村户籍在册的有四百八十余人,可常年在家的只有一百八十余人,且老年人居多。年轻人大都在外打工,回村的次数屈指可数。只有过年,一些怀旧的人们愿意回家,村里也成为一年中最热闹的时候。年前,我在外工作的侄子友胜回村过年,他活泼可爱的女儿悦竹体验了一把在老家过年的味道和情趣。我把镜头对准了她及家人。

家乡的年俗虽然不及当年,但浓浓乡情依然没变。回老家过年,别有一番滋味在心头。