“必须”的语义特征及其主观化*

——兼与“must”比较

杨才英 叶瑞娟

(暨南大学,广州 510632;广东药学院,广州 510250)

○本土化探索

“必须”的语义特征及其主观化*

——兼与“must”比较

杨才英 叶瑞娟

(暨南大学,广州 510632;广东药学院,广州 510250)

本文基于北大CCL语料库分析“必须”的语义特征及其主观化过程。首先,从类型、量值和取向3个情态维度提取“必须”的语义特征;其次,根据辖域范围和情态连用分析“必须”的句法限制;再次,着力探讨“必须”在客观条件的必然性、必要性以及主观意志的权位关系和亲疏关系上的话语功能;最后,勾勒出“必须”从“客观情势的必要性到主观意志的强制性”这一主观化演变过程。

“必须”;意态;语义特征;话语功能;主观化

认知学派(Talmy 1988, Sweetser 1990, Traugott 2006)提出,情态词的演变经历过一个从道义情态(deontic)到认知情态(epistemic)的演变过程,而根据语境的语用推理机制,英语的情态词must也经历过从道义情态义到认知情态义的语义演变过程。Halliday(1985,2000)植根于自然话语,以意义为中心而创立的系统功能语言学具有基于类型学描述的普遍性(Cafferel et al. 2004,黄国文 2007),因而也适用于描述个体语言。因此,本文将基于Halliday(1985, 2000)的情态系统深入研究汉语情态词“必须”的语义特征及其主观化演变过程。本文先从类型(type)、量值(value)和取向(orientation)3个情态维度分析“必须”的语义特征,然后从辖域范围和情态连用方面描述“必须”的句法限制,进而着力分析“必须”在客观条件的必然性、必要性以及主观意志的权位关系和亲疏关系上的话语功能,从而勾勒出“必须”从“客观情势的必要性到主观意志的强制性”这一主观化演变过程。

1 情态词“必须”的语义特征

吕叔湘(1982:246-252)在《中国文法要略》中指出,表示客观必要的“必须”由限制词“必”和动词“须”组成,将其归为情态动词类。而在《现代汉语八百词》中,“必须”被认定是副词,解释为“一定要;表示事实上、情理上必要”,修饰动词、形容词,或用于主语前,表示否定用“不必”或“无须”(吕叔湘 1999:78)。朱德熙(1998)在对助动词的界定时把“必须”排除在外。可见,“必须”的语法地位并不明确,但其表达的情态意义却毋庸置疑,因此,可以称之为情态词。

Halliday(2000: 360)曾从类型、量值和取向3个语义维度审视情态系统。情态类型包括对命题事件可能性估量的模态和对行为允准或禁止要求的意态。模态分可能性和通常性两类,而意态分为义务性和意愿性两类。量值指不同情态类型在态度级别上的高中低3个级值。取向指说话者通过显性或隐性的形式表达的态度的主观或客观倾向性。

1.1 情态类型

就情态类型而言,无论是源于客观情势所迫还是说话者主观意志所求,英语的must兼具模态和意态两类功能。在模态功能上,It must be true表达说话者对It is true这一命题的可能性推测,must的这一模态揣测义在汉语中通常用“肯定、一定”这种高值情态副词表达,即It must be true应翻译成“这肯定(一定)是真的”。 在意态功能上,We must go now则表达说话者对We go now这一行为的义务要求,而must的这一意态要求义主要对应于汉语情态词“必须”,即We must go now可译为“我们现在必须走了”。其对译关系如下所示:

可以说,汉语的情态词“必须”在情态类型上并不表达模态的推测义,而表达意态的要求义,而这一意态要求义或者出于客观情势所趋的必然性,如例①,或出于社会规约所迫的义务性,如例②,或出于主观意志所求的要求性,如例③:

① 飞机的机身必须承受住空气的压力。(CCL)

② 法律明文规定,公民必须履行赡养父母、抚养子女的义务。(CCL)

③ 你必须在5天之内给我做出一份电视广告来!(CCL)

例①作为一个命题句,“必须”表示物理世界的自然规律对“飞机机身承受空气压力”这一命题必然性的客观要求。例②作为规定句,“必须”表明社会规约对“赡养父母、抚养子女”这一行为约束的必要性,在意义上更趋同于It is required that... 而例③作为建议句,“必须”表达个人意志对“在5天之内做出一份电视广告来”这一行为的个体要求性。

可以说,“必须”在命题句中表达一种客观规律的必然性;在规定句中表达一种强制性的规定或允准;在建议句中表达一种个体的要求性。无论是命题句中客观情势的必要性,还是规定句中社会的规约性,抑或建议句中个体的要求性,“必须”传递的都是一种客观或主观要求的意态范畴。

1.2 情态量值

Halliday(1985,2000)把情态界定为介于“是(yes)”和“否(no)”之间的态度。在模态义中,情态词的态度量值表现为对命题真值实现的可能性;在意态义中,情态词的态度量值则表现为说话者赋予听话者的强制性,这种强制性与交际双方的商讨性成反比。量值越高,强制性越强,商讨性则越少;反之,量值越低,强制性越弱,商讨性则越强。如果中值情态值为1/2,那么高值情态值可描写为3/4,低值情态值为1/4。

汉语情态词“必须”是一个高信值情态词,这一点可以通过与中值情态词“应该”和低值情态词“可以”的比较,显示出3者不同的强制性和商讨性。一般来说,说话者表现的强制性越高,听话者的选择余地或商量余地就较少,那么其商讨空间就越少;反之,说话者的强制性越低,为听话者提供较大的选择余地和商量空间,其商讨空间就越大。

④ a. 从科学上来讲,火山必须有岩浆。(CCL)

b. 从科学上来讲,火山应该有岩浆。

c. 从科学上来讲,火山可以有岩浆。

⑤ a. 学校规定,学生在学校必须穿着校服。(CCL)

b. 学校规定,学生在学校应该穿着校服。

c. 学校规定,学生在学校可以穿着校服。

⑥ a. 小样,你必须回家来住。(《做主》)

b. 小样,你应该回家来住。

c. 小样,你可以回家来住。

作为命题句,例④a的“有岩浆”这一条件是构成“火山”的必要条件。没有这个条件,则不能称其为“火山”,其中“必须”表达必要性。而例④b的“应该”表达的则是“有岩浆”与“火山”之间的应然性。例④c中“可以”则表达“有岩浆”与“火山”之间的可然性,从必要性到应然性、再到可然性,情态量值依次递减。

作为规定句,例⑤a的“必须”表达学校规定的“不可违反性”,否则,将因“违规”而受到“惩戒”;而例⑤b的“应该”表达的则是一种可商量的社会要求性,例⑤c的“可以”则表达社会准允性,强制性较低而自由选择性较高。3者的情态量值依然呈现递减之势。

作为建议句,例⑥a的“必须”表现说话者“姥姥”居高临下命令“小样”的“不可违抗”性,没有商量余地;而例⑥b的“应该”是一种劝说口吻,为听话者提供回旋余地;例⑥c的“可以”表达一种个人许可,给听话者较大的选择空间。

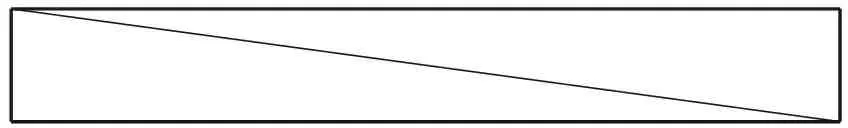

可以说,从“必须”到“应该”再到“可以”,其情态量值按照高、中、低的排序依次递减,如下图所示:

是 “必须”(高值) “应该”(中值) 可以(低值) 否 听话者商讨度

说话者强制度

单就“必须”的情态量值来看,“必须”表达一种强制规定性的高值情态。这种高量值在命题句中主要表现为客观规律要求使然的不可违背性,在规定句中表现为一种社会规约的不可违反性,在建议句中则表现为一种个人意志的不可违抗。而从说话者角度看,“必须”表达的则是在自然规律与条件之间、在社会规范与行为之间、在个体意志与行为之间几乎没有回旋余地。

1.3 情态取向

情态取向是指说话者在表达情态时体现出的主观倾向或客观倾向。从本质上说,情态本来是用以反映说话者主观态度的(Lyons 1977),但在表达形式上,说话者既可以采取突出个人主观倾向的表述方式,如I think, I believe和I’m sure等显性的主观情态;也可以特意选择掩盖个人主观态度而凸显客观表达的形式,如It is likely和It is possible等显性客观情态。不同语法形式承载不同语法意义,情态取向反映说话者表达情态时选择的是主观形式还是客观形式,而不是说话者态度的主观性或客观性,因为态度都是主观的,不可能有客观态度。但在语言表达上,说话者可以选择以主观形式还是客观形式来表述自己的主观态度。

从语法形式上看,无论是显性的主观表达还是显性的客观表达,都有明显的辨识标记,而隐性的主客观情态取向则需要借助一定的语境来识别。以We must go now为例,如果其发生的话语语境是时间紧迫等客观情势下的“不得不走”,那么must表达隐性的客观情态取向,相当于have to;如果是说话者基于个人意志而对听话者催促、要求、甚至命令,那么,must则表现隐性主观取向。“必须”也有同样的问题,例如:

④ a. 从科学上来讲,火山必须有岩浆。(CCL)

⑦ 构成受贿罪,必须具备以下两个主要特征。(CCL)

⑧ 在旗的规矩多,就是习气大,早上必须喝点儿茶。(CCL)

⑨ 我知道我必须赶快去挣点钱了,否则就得饿肚子。(CCL)

⑩ (校医对学生):少废话,必须量体温,到38度就开假条。(《做主》)

例④a的“必须”陈述“火山有岩浆”这一客观规律的必然性,表现物理世界客观规律不可违背的客观性,为客观自然取向。例⑦和例⑧的“必须”则强调人定法则、规则、规矩的强制要求性,这种规约性具有社会约束性,上至整个社会,下至某类群体,但仍具客观性,属于客观社会取向。例⑨的“必须”一半是客观条件“不挣钱就得饿肚子”,一半是说话者的主观意志“去挣钱”的要求,因此,“必须”兼具主观意志取向和客观条件取向。例⑩的“必须”是校医出于职业的权威性而对学生发出强制性指令,表现出较强的个人倾向性,属于主观个人意志取向。由于上述主客观取向没有明显的形式标记,需要借助语境来分辨,因而是隐性表达。

可以说,现代汉语情态词“必须”兼具主观取向和客观取向,而且都可以隐性表达,因此需要依据语境中的主观条件或客观条件来判断和分析。如果强调客观自然规律或客观社会规约,则为隐性客观,如果说的是主观个人意志,则为隐性主观,当然也存在二者兼具的客观+主观。因此,对“必须”的主客观取向的划分并不是绝对的,如例⑨。 从在CCL语料库中的出现频率来看,“必须”较多地用于表示社会规约或部门规定的强制要求。

但从历时演变来看,“必须”经历过一个从客观到主观的主观化演变历史过程,下文将详尽论述。

2 情态词“必须”的句法限制

2.1 辖域范围

先看一组例句:

b. 我必须尽快在星期四赶到北京。

c. 我在星期四必须尽快赶到北京。

d.*我尽快必须在星期四赶到北京。

e.*我在星期四尽快赶到必须北京。

先看主体辖域,“必须”置于主语前时,多用于两种语境:其一,“必须”+主语(人)+“亲自”+谓语;其二,主语1+动词1,“必须”+主语2+动词1。前者通常添加“亲自”来强调是“我”,而非别人去做,如例,后者则借助前后两个小句的对比来达到强调“主语1”的效果,如例:

主体辖域本质上是“必须”借助对比行为主体而凸显主体的焦点性。“必须”后的主语是动作或行为的执行者,不包括宾语提前的主体。例的主语是“我”,而不是“有些重伤”。也就是说,“必须”只能置于“我”之前,不能用于“有些重伤”之前。不能说:“*我的徒弟有多大本领我清楚,必须有些重伤我亲自去治”。

再看过程辖域,当“必须”辖域为谓语过程时,“必须”须置于主语与谓语动词之间,其辖域范围为其后的谓语过程及相关成分。比如:在b中,“必须”的辖域范围为“尽快在星期四赶到北京”;而在例c中,“必须”的辖域范围则是其后的“尽快赶到北京”,不包括其前的“在星期四”。

当然,“必须”的辖域范围也可以通过语调来实现,如果没有特别强调,“必须”的辖域范围是其后的整个命题“尽快在星期四赶到北京”,如例b1,如果动词谓语“赶到”被重读,则意味着“必须”的辖域范围是谓语动词所表达的过程及过程范围“赶到北京”,如例b2。

b2. 我必须尽快在星期四【赶到北京】。

在把字句中,“必须”既可以置于“把”字结构之前,也可以置于“把”字结构之后。但两者所承载的态度意义却大为不同。试比较:

b. 把小五这个主唱必须给换下来。(CCL)

除动词谓语外,存现谓语、主谓谓语以及形容词谓语同样可以作为“必须”的过程辖域对象,如存现句例、主谓谓语句例和形容词谓语句例,“必须”的辖域都是其后的谓语部分,凸显谓语所指的过程及其行为是前一命题得以实现的必要条件。

总的说来,主语前的“必须”是强调动作主体的主体辖域,而主谓间的“必须”则是凸显谓语所指过程行为的过程辖域。在不同谓语类型的命题句中,即无论是把字句、被字句,还是动词谓语句、存现句、主谓谓语句和形容词谓语句,“必须”的过程辖域凸显的都是谓语成分所指过程及其行为是实现前一命题的必要条件。

2.2 “必须”与其他情态词的同现限制

汉语情态词包括情态动词和情态副词,前者如:能、会、要等,后者如:可能、大概、一定等。无论是情态动词还是情态副词,“必须”与之的毗邻同现都存在一定的倾向性选择限制。

首先,“必须”与情态动词有同现限制。情态动词根据句法功能可称为助动词,而根据表达意义可称为能愿动词。在句法上,情态动词一般不能独立作谓语,必须与实义动词组合作谓语,典型的情态动词有“得、要、会、能、可以、应(该)、愿(意)、肯、敢”(赵元任 1968,1979),多数用来表达义务要求的意态,部分用以表达知识揣测的模态。

当“必须”与情态动词连用时,必须置于情态动词之前,通过CCL的调查可以发现:“必须”可以毗邻后接3类情态动词,一是义务义动词“要、得”,如例;二是能力义动词“能、会”,如例;三是意愿义动词“敢于、愿意、肯于”,如例:

b. 到逢年过节,他必须得忙。(CCL)

b. 既然是一项改革,就必须会涉及到有些部门的具体问题。(CCL)

b. 第二,你必须愿意努力工作。(CCL)

c. 他要在这方面获得成就,必须肯于承认大量变异。(CCL)

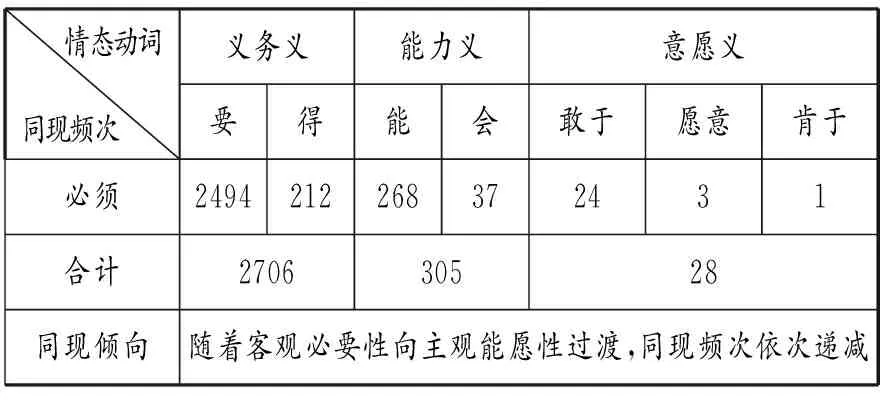

“必须”与义务义、能力义到意愿义3类情态动词的毗邻同现频次按照客观性向主观性的过渡依次递减,“必须”之所以与义务义情态词的共现频次最高,是因为它们在意态的义务要求上语义兼容,具有共同的语义特征。如表1所示:

表1 “必须”与3类情态动词的同现频次统计

值得注意,由于情态类型的不同,“必须”强调主观要求,而“应该”则强调客观因素,因此,一般说来,“必须”与“应该”不可毗邻同现,偶尔网络标题中出现同现案例,本质上是说话者试图在一个命题中兼容两类不同类型和量值的情态,语感并不接受。而由于情态量值的差异,“必须”与“可以”分别位于义务意态的高低两极,前者强调不可回旋的必要性,后者侧重交际双方的商讨性,在表允准的高低量值上,二者之间的语义相互使得“必须”不能与表示低值允准的“可以”连用,如:“*你必须可以离开”是不合法的。

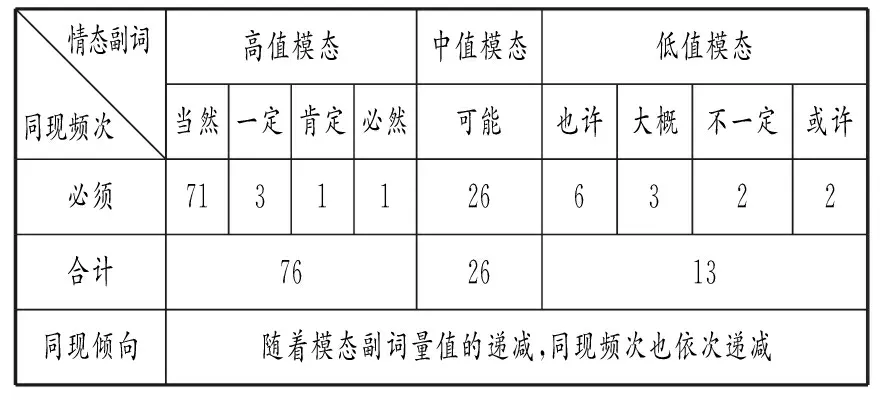

其次,“必须”与情态副词具有同现限制。情态副词用以表达说话者对句子命题必然性和或然性的揣测和估量,属于知识模态的范畴,如:大概、可能、或许、必定、一定、肯定。从情态量值上看,情态副词可分3类:高值模态 “当然、一定、肯定、必然、必定”;中值模态“可能”;低值模态“也许、大概、不一定、或许”。当“必须”与情态副词连用时,无论是高值模态例、中值模态例,还是低值模态例,表模态的情态副词都位于表意态的“必须”之前,即知识模态先于义务意态(徐晶凝 2008)。

b. 文学作品涉及史实的地方,是否一定必须修改?(CCL)

b. 淘汰下来的车子大概必须经过修理后进入次级市场。(CCL)

c. 在短时间内,我们或许必须二者择其一。(CCL)

从语料库的统计看,“必须”与高、中、低3个量值情态副词的同现频次依次递减,如表2所示:

表2 “必须”与量值情态副词的同现频次统计

总体来看,高值模态副词的客观取向与“必须”的客观必然义有较高的兼容性,高值模态副词可用以强化“必须”的高值必然性,因此,同现频次较多,而中低值模态副词则会弱化“必须”的高值强度,因此,同现频次较低。

3 “必须”的话语功能

3.1 客观条件的必然性和必要性

“必须”的语义特征会直接影响“必须”句的话语功能,当“必须”运用于命题句时,既可以表达一种客观世界自然规律公理所驱使的必然意态义,如例,也可以表达一种人类社会律法、规约所规定的必要意态义,如例,还可以表达一种基于无意识本能的个体认知经验驱动的常识性必行意态义,如例。

b. 原子必须在几千摄氏度时才发光。(CCL)

b. 凡是款项涉及中等数额的合同,必须有我的签字才能有效。(CCL)

b. 我找过十来个律师,他们都说这不是一般人能招呼的,必须请大牌,否则连申诉立案都不可能。(《做主》)

从“必须”句的话语功能看,与意态或模态的区分相比,其语义表达的客观性或主观性直接制约其话语功能,比如一般不用“必须”进行估测,如:“*明天必须晴天”不合法。如果一定要对“明天晴天”这个命题进行高值推测,就应该是“明天肯定晴天”。可是,“必须”可以把“明天下雨”作为一种必要条件引入,如:想要去郊游,明天必须晴天才行。可见,从话语功能上,“必须”强调条件的必然性或必要性,特别是集体性的法规或规则的强制要求性。

3.2 主观意志的权位关系和亲疏关系

说话者与听话者之间的权位关系和亲疏关系会制约“必须”句的话语功能。

首先,“必须”的强制性反映出言谈者间的权位关系。建议性的“必须”句可以传递一种主观意态义,从而在一定语境下体现出说话者与服从者之间的权位关系,权位关系可以是表职位的例、表职业的例⑩或者表辈分的例。一般来说,居于高位的说话者以一种高态势的语气使用“必须”命令听话者服从某项指令,从而向低位者提出强制要求,听话者则是动作的执行者和负责者。

“必须”也可以体现低位者的绝对服从义,在电视剧《乡村爱情故事》中,刘能的口头禅就是“必须的”,作为低位者,“必须的”表达说话者向高位听话者的一种绝对服从性。

其次,“必须”的强制性也会反映出言谈者间的亲疏关系。当说话者使用“必须”这种高值情态向听话者发出有益于听话者自身的指令时,表现出一种说话者对听话者的“强制性”关心和体贴,从而可以传递出言谈者间的亲近关系,如例:

b. 青楚对周晋:在告诉我那些之前,你必须先跟我走,无条件服从安排。(《做主》)

“必须”的命令性反映“亲近关系”多数存在于恋人之间或感情亲密者之间,说话者使用高值情态“必须”表达对听话者的爱恋之情时表现出一种撒娇口吻,而执行这种善意命令的听话者,一般不但感受不到“必须”传达的骄横和强迫,反而体验到说话者的关爱与痛惜之情的深切性。

除此之外,当主语为“我”时,“必须”表达一种自我约束的强制性,是对自我个人的强制要求,体现出一种自我期待和自我激励,如例:

4 “必须”的主观化发展轨迹

从共时来看,现代汉语的“必须”既有客观必然性,也有主体的强制性和个体的要求性,各种语义特征并存,那么,从历时来看,“必须”的各个语义特征是如何发展演变的呢?

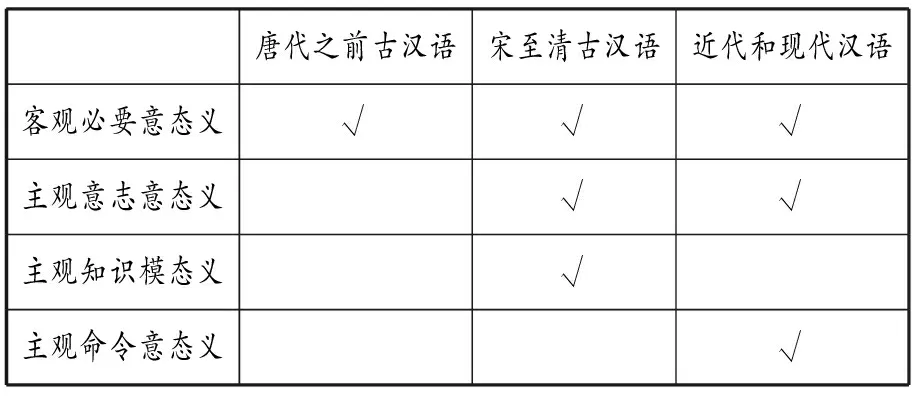

朱冠明(2005)曾根据CCL古代汉语语料库考察情态动词“必须”由“必”+“须”的词汇化过程,即东汉之前的“必须”连用较罕见,至东汉,“必须”连用逐渐增加,唐代早期凝固成词,南宋初期增加知识模态义,而这一语义至清代则消失。可以说,他对“必须”的词汇化历程描写得非常细致,并提到“必须”成词后(唐至清)的语义类型,但对词汇化和语义演变的内在动因缺乏宏观解释。

无论是词汇化的历程还是语义演变的过程,纵观“必须”的历史语料,其内在动因都遵循着“从客观向主观的主观化演变原则”,其演化轨迹可分成3个历史阶段:一是唐代之前的完全客观阶段;二是宋至清时期的主观萌芽阶段;三是近代和现代汉语的主观发展阶段。

首先,完全客观阶段。唐代之前的“必须”或表达一种基于礼法规则的客观规定性,如例,或表达基于客观自然规律的不可违背性,如例。

其次,主观萌芽阶段。从北宋至清代,开始出现表达个人意志的意态“必须”,尽管强调的仍是基于一定条件的必要性,如例。

b. 吴用道:“着人去请,他们如何肯来?小生必须自去那里,凭三寸不烂之舌,说他们入伙”。(明《水浒全传》)

c. 你们爷俩说的怎么两样呢?你必须对为娘说了实话,你若不说实话,活活气死为娘了。(清《三侠剑》)

这一历史阶段表意态的“必须”通常会提供依据的客观条件,如:例a的“然后百僚可整,b的“他们如何肯来?”以及c的“你若不说实话,活活气死为娘了”。在这种客观条件的要求下,说话者表达一种接近必然性的主观意志性。

朱冠明(2005)曾认为“必须”在晚唐后期至清代曾发展为表推测的知识模态义,如例:

b. 介溪公最听他的说话,凡疑难大事,必须与他商量,朝中有“大丞相”、“小丞相”之称。(明《喻世明言》)

“必须”的这种基于主观推测的知识模态义,用现代汉语说就是“一定会”,充分体现其主观化的演化趋向。尽管这种主观性的推测模态义在清代以后逐渐消失,但其主观化演变却没有中断,只是沿着意态路径继续其主观化历程。

第三,主观发展阶段。从近代到现代,“必须”又演化出一种基于权位关系而要求听话者无条件服从的主观命令义,并由此衍生出亲密关系和自我激励、自我约束的话语功能,如例:

b. 小样对高齐:高齐,你必须让我们为你做一件事。(《做主》)

c. 我能做她的父亲,但这没关系。”他鼓励自己道,“我必须娶她做妻子。”(《读者》)

从历时发展来看,“必须”的语义演化轨迹可简单地归结为:唐代之前的客观必要意态义;宋朝至清朝除延续客观必要意态义外,增加具有客观基础的主观意志意态义和主观知识模态义;而在近代和现代汉语中,“必须”的知识模态义消失,演变出基于个人意志的意态命令义和自我约束义,如表3所示:

表3 “必须”的演化轨迹

可以说,与must由义务情态向认知情态的发展历程不同,“必须”经历过一个从客观自然必然、客观社会必要到主观个人意志的主观化过程。但是,“必须”在其意义发展过程中,每一种新意义的出现并非对以往意义的代替,而是意义的繁衍,因此,“必须”的各种意义在现代汉语中可以共存。

5 结束语

从“必须”的语义特征及其话语功能来看,同must一样,现代汉语的“必须”也是一个高值情态词。而同must的模态估测义不同,“必须”在命题句中表达一种客观规律的必然要求义,属于意态范畴。此外,“必须”还常被用于表达社会规约或法律规定的必要意态义,并传递一种居高临下的个人意志,并由此衍生出亲密关系和自我约束义。从使用频率来看,“必须”更多地用于基于社会规约的规定和要求。但从“必须”的历时发展轨迹来看,与must从义务情态(意态)到认知情态(模态)的语用推理发展过程不同,“必须”的发展轨迹则遵循从自然规律的必然客观性或社会规约的必要客观性向个人意志的主观性演化。

李洪儒. 索绪尔语言学的语言本体论预设[J]. 外语学刊, 2010(6).

吕叔湘. 中国文法要略[M]. 北京: 商务印书馆, 1982.

吕叔湘. 现代汉语八百词[M]. 北京: 商务印书馆, 1999.

徐晶凝. 现代汉语话语情态研究[M]. 北京: 昆仑出版社, 2008.

赵春利 杨才英. 关于言语行为的现象学思考[J]. 外语学刊, 2011(6).

赵元任. 汉语口语语法[M]. 北京: 商务印书馆, 1979.

朱冠明. 情态动词“必须”的形成与发展[J]. 语言科学, 2005(3).

Cafferel, A., Martin, J.R., Matthiessen, C.M.I.M.LanguageTypology:AFunctionalPerspective[C]. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2004.

Chao, Y.R.AGrammarofSpokenChinese[M]. Berkley & Los Angles: University of California Press, 1968.

Halliday, M.A.K.AnIntroductiontoFunctionalGrammar[M]. London: Arnold, 1985.

Halliday, M.A.K.AnIntroductiontoFunctionalGrammar[M]. 北京:外语教学与研究出版社, 2000.

Lyons, J.Semantics[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.

Palmer, F.R.MoodandModality[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.

Sweetser, E.FromEtymologytoPragmatics[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

Talmy, L. Force Dynamics in Language and Cognition[J].CognitiveScience, 1988(12).

Traugott, E.C. Historical Aspects of Modality [A]. In: Frawley, W.(Ed.),TheExpressionofModality[C]. Berlin: Mouton de Gruyter, 2006.

Zhang, D.-L. Role Relationships and Their Realization in Mood and Modality[J].Text, 1991(2).

Zhu, Y.-S. Modality and Modulation in Chinese[A]. In: Berry, M.(Ed.),MeaningandForm:SystemicFunctionalInterpretations[C]. Norwood: Ablex Publishing Corporation, 1996.

【责任编辑谢 群】

TheSemanticFeaturesof“Bixu”andItsSubjectification— Comparing withmust

Yang Cai-ying Ye Rui-juan

(Jinan University, Guangzhou 510632, China; Guangdong Pharmaceutical University, Guangzhou 510250, China)

The paper aims to explore the semantic features and subjectification of “bixu” in Chinese based upon the corpus of CCL. Firstly, we discuss the semantic features, governing range, and modal series of “bixu” in terms of the type, value and orientation. Then, according to the role relationship between the speaker and the hearer and the speaker’s attitude, it is argued that “bixu” functions as objective necessity and subjective volition in discourse. Finally, we explore the subjectification of “bixu” from objective conditions to subjective determination diachronically.

“bixu”; modulation; semantic features; discourse function; subjectification

H030

A

1000-0100(2016)02-0060-7

*本文系国家社科基金项目“汉语动名组合的生命度定位与摆度研究”(14BYY123)、“基于语义地图的句末助词多功能研究”(13BYY117)和“汉语虚词词典编撰的方法论创新及其实践”(12BYY101)的阶段性成果。

10.16263/j.cnki.23-1071/h.2016.02.012

定稿日期:2015-08-17