战国至秦半两钱文演变规律与年代学检讨

赵路花(武汉大学历史学院考古系)

战国至秦半两钱文演变规律与年代学检讨

赵路花(武汉大学历史学院考古系)

一 引言

半两钱,在中国货币史上具有划时代的意义,由其确立的方孔圆形钱制贯穿了两千年的中国历史;由其倡导的纪重钱制也直接影响了八百余年的社会经济运行。

关于半两钱研究的成果颇多,其中对半两钱钱文特征及年代的研究一直是关注较多的热点。学者们主要从钱文特征、钱币大小、重量这几个方面展开讨论,或以年代相对明确的多个典型墓葬和遗址出土的半两钱而论,进而总结各个时期半两钱的特征①;或仅以某个墓葬或遗址出土的半两钱进行分析②。上述研究有助于加深我们对半两钱的认识,但是,对于钱文演变的逻辑性规律的总结还略有欠缺,本文的意旨即在于此。

本文以战国至秦代的半两铜钱为研究对象,运用考古类型学方法,以纪年墓和年代相对明确的墓葬、窖藏出土材料为断代依据,探寻战国半两向秦半两钱文发展的线索,钩稽半两钱钱文发展演变的规律,进而构建其年代序列。

需要说明的是,本文的研究范围不包括汉半两,主要是因为目前材料的局限性较大。一方面,出土汉半两的纪年墓和年代相对明确的墓葬、窖藏少;另一方面,以出土遗物的形态与组合特征为断代依据,得出的结论又存在一定的时间跨度,难以精确③。致使缺少区分汉初半两与秦末半两、高后八铢半两与战国及秦半两、文帝半两与武帝半两之间的依据。因此,本文的讨论暂不涉及这一部分内容。

此外,为避免产生歧义,我们先对本文所言钱文“半两”二字各部位的称呼进行界定。如下图所示。

二 类型学分析

依据少量纪年墓,结合大量非纪年但年代相对明确的墓葬和窖藏,将战国至秦代的半两钱钱文大致分为两类四型十七式。

据钱币“两”字有无上横分为两类。

甲类“两”字无上横。据“半”字上部笔画特征,分为两型。

A型“半”字上部笔画呈长“J”或“L”。据“半”字上部宽度与中部宽度的比例特征分为两式。

AⅠ式“半”字上部宽度大于中部宽度,中部除方折外,还见少量呈圆折或圆弧的情况。“两”字内一般为长双人或短双人,其中长双人“人”字上部呈两个平行线段的情况最为典型。标本陕西神木④(图一:1)、三门峡司法局M133⑤(图一:2)所出。

AⅡ式“半”字上部宽度与中部等宽或近于等宽,中部多方折。“两”字内一般为长双人或短双人。标本陕西临潼赵背户村秦刑徒墓⑥(图一:3)所出。

BⅠ式与AⅠ式相同,偶见“两”字内有缺笔现象。据“两”字下部左右两竖笔特征分为两亚式。

BⅠa式“两”字下部左右两笔竖直。标本成都市蒲江县⑦(图二:1)、陕西渭南潼关⑧(图二:2)所出。

BⅠb式“两”字下部左右两笔外张。标本首帕张堡窖藏⑨(图二:3)、四川成都北郊M3⑩(图二:4)所出。

BⅡ式与AⅡ式相同,偶见呈如十字、空白的缺笔现象。标本首帕张堡窖藏⑪(图二:5、6)所出。

BⅢ式该式开始注意控制钱文大小,从而协调钱文与穿孔的比例关系,字体略显规整。一般“半”字下缘基本至穿孔下缘水平位置,或略微超出,但上缘一般仍超出穿孔上缘。余同上式。标本秦咸阳宫遗址⑫(图二:7)所出。其他可举秦咸阳宫冶铸区⑬(图二:8)、陕西临潼鱼池村秦代遗址⑭(图二:9)等数例。

乙类“两”字有上横。据“两”字上横宽度与下部宽度的比例特征,分为两型。

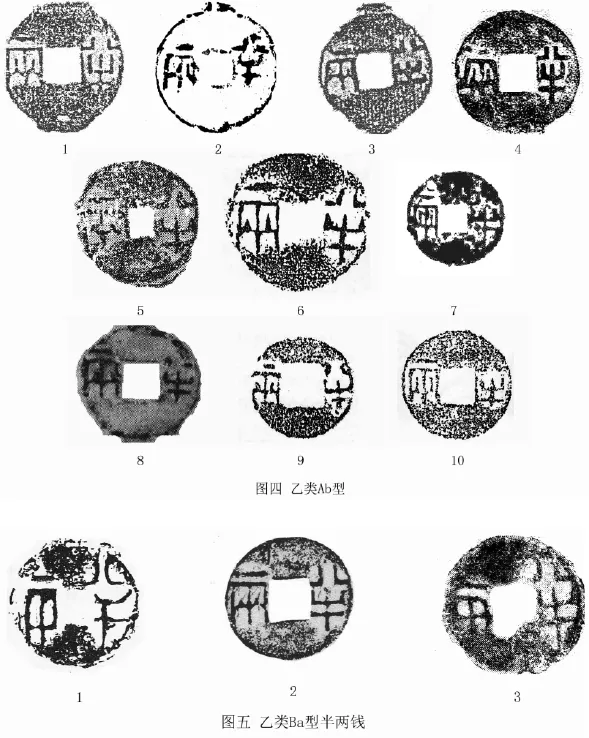

A型“两”字上横宽度小于下部宽度。据“半”字上部笔画特征分为两亚型。

Aa型“半”字上笔呈长“J”或“L”。据“半”字上部宽度与中部宽度的比例特征,及钱文与穿孔的比例特征分为三式。

AaⅠ式与“甲类”AⅠ式相同,据“两”字下部左右两竖笔特征分为两亚式。

AaⅠa式“两”字下部左右两笔竖直。标本河南汤阴⑮(图三:1)、四川巴县冬笋壩M50⑯(图三:2)所出。

AaⅠb式“两”字下部左右两笔外张。标本陕西渭南潼关⑰(图三:3)、首帕张堡窖藏⑱(图三:4)所出。

AaⅡ式“半”字上部宽度与中部等宽或近于等宽,中部除方折外,还见少量呈圆折或圆弧的情况。“两”字内一般为长双人或短双人,偶见如呈十字的缺笔现象。标本甘肃庆阳县驿马乡窖藏⑲(图三:5)所出。

AaⅢ式与“甲类”BⅢ式相同。标本首帕张堡窖藏⑳(图三:6)所出。

AbⅠ式与“甲类”AⅠ式相同。据“两”字下部左右两竖笔特征分为两亚式。

AbⅠa式“两”字下部左右两笔竖直。标本四川青川县M50㉑(图四:1)、四川郫县红光㉒(图四:2)所出。

AbⅠb式“两”字下部左右两笔外张。标本四川青川县M50㉓(图四:3)、陕西耀县M7㉔(图四:4)所出。

AbⅡ式“半”字上部宽度与中部等宽或近于等宽,中部除方折外,偶见呈圆折的情况。“两”字内一般为长双人或短双人,偶见如呈连山的缺笔现象。标本可举甘肃环县曲子乡㉕(图四:5)所出。其它可举河南洛阳洛宁县㉖(图四:6)、甘肃秦安上袁家M6㉗(图四:7)等数例。

AbⅢ式与“甲类”BⅢ式相同。标本可举秦咸阳宫遗址㉘(图四:8)所出。其他可举陕西临潼赵背户村秦刑徒墓㉙(图四:9)、陕西临潼鱼池村秦代遗址㉚(图四:10)等数例。

B型“两”字上横宽度与下部等宽或近于等宽。据“半”字上部笔画特征分为两亚型。

Ba型“半”字上部笔画呈长“J”或“L”。据“半”字上部宽度与中部宽度的比例特征分为两式。

BaⅠ式与“甲类”BⅠ式基本相同,偶见如呈十字的缺笔现象。标本陕西神木㉛(图五:1)所出。

BaⅡ式与“甲类”AⅡ式相同,偶见呈十字的缺笔现象。标本内蒙古敖汉旗㉜(图五:2)、首帕张堡窖藏㉝(图五:3)所出。

BbⅠ式半字上部宽度大于中部宽度,中部多方折。“两”字内一般为长双人和短双人,其中长双人“人”字上部呈两个平行线段的情况最为典型。标本内蒙古敖汉旗㉞(图六:1)、陕西渭南潼关㉟(图六:2)所出。

BbⅡ式与“乙类”BaⅡ式相同。标本内蒙古敖汉旗㊱(图六:3)所出。

BbⅢ式与“甲类”BⅢ式相同。标本陕西临潼赵背户村秦刑徒墓㊲(图六:4)所出。其他可举陕西临潼鱼池村秦代遗址㊳(图六:5)、秦俑一号坑㊴(图六:6)等数例。

BbⅣ式该式较上式更加注意控制钱文大小,使钱文与穿孔的比例关系更加协调,字体匀称规整。“两”字与“半”字的上缘和下缘,分别基本至穿孔上缘和下缘水平位置,或略微超出。余同上式。标本可举陕西凤翔八旗屯西沟道M10㊵(图六:7)、陕西凤翔高庄秦墓㊶(图六:8)所出。

三 分组与分期

在上述型式分析的基础上,结合少量纪年墓及一些年代相对明确的非纪年墓葬及窖藏材料,我们将战国至秦代的半两钱钱文演变过程分为四期。

第一期,包括甲类AⅠ、BⅠa、BⅠb式,乙类AaⅠa、AaⅠb、AbⅠa、AbⅠb,BaⅠ、BbⅠ式半两钱。此期的半两钱,字体雄健,多显放逸之风,不注意控制钱文大小,导致钱文与穿孔的比例关系不协调。共同特征为“半”字上部宽度大于中部宽度,整体头宽大明显;中部除方折外,还见少量呈圆折或圆弧的情况。“两”内一般为长双人或短双人,其中长双人“人”字上部呈两个平行线段的情况最为典型;“两”字内偶见缺笔现象。据“两”字下部左右两竖笔特征分为两组。

第一组为甲类AⅠ、BⅠa式,乙类AaⅠa、AbⅠa,BaⅠ、BbⅠ式半两钱,共同特征为“两”字下部左右两笔竖直。此组半两钱目前所见最早的纪年材料是四川青川县郝家坪M50,出土乙类AbⅠa式半两钱。该墓出土木牍所载时间由“二年十一月”至“四年十二月”,推测墓葬年代为战国晚期的秦昭王元年(前306)左右。此外,在四川境内还发现一批出有半两钱的战国晚期墓葬,如在成都市蒲江县船棺葬中,出土有甲类BⅠa式半两钱;在四川巴县冬笋壩M50中,出土有乙类AaⅠa式半两钱;在四川郫县红光战国墓中,出土有乙类AbⅠa式半两钱。这些墓葬的年代均应在秦据巴蜀之后㊷。此外,在属于战国晚期的三门峡司法局M133中,出土有甲类AⅠ式半两钱。因此,此组半两钱的时代可以定在战国晚期早段。

第二组为甲类BⅠb、乙类AaⅠb、AbⅠb式半两钱。共同特征为“两”字下部左右两竖笔外张。上述为战国晚期纪年墓的四川青川县郝家坪M50中,出土有乙类AbⅠb式半两钱。此外,在属于战国晚期的四川成都北郊M3㊸和陕西耀县M7中,分别出土甲类BⅠb式、乙类AbⅠb式半两钱。因此,此组半两钱的时代可以定在战国晚期早段。

此外,有几方出土半两钱范,据其钱文特征也应属这一时期。如陕西凤翔东社村出土半两钱范㊹,钱文有乙类AbⅠa和AbⅠb式半两钱;陕西省岐山县亢家村出土半两钱范㊺,钱文为乙类AbⅠb式半两钱。有学者据其工艺特征将上述钱范年代断为战国晚期㊻,而据本文分期,可以具体断为战国晚期较早阶段。

综上,第一期半两钱的年代可以定在战国晚期早段。

第二期,包括甲类AⅡ式,BⅡ式,乙类AaⅡ式,AbⅡ式,BaⅡ式,BbⅡ式半两钱。此期的半两钱,共同特征为“半”字上部宽度与中部等宽或近于等宽。在甘肃环县曲子乡战国墓中㊼,出土有乙类AbⅡ式半两钱,该墓所属的甘肃庆阳地区原属义渠戎地,据文献记载,秦昭襄王三十五年(前272)灭义渠㊽,因此,该墓葬年代应在战国晚期中段以后。在内蒙古敖汉旗窖藏中,出土有乙类BaⅡ、BbⅡ式半两钱,敖汉旗地处辽西,秦始皇二十二年(前226)设辽西郡㊾,窖藏年代上限应在战国晚期晚段以后。由于本期缺乏可参照的纪年墓及年代相对明确的墓葬资料,因而无法确定年代下限。但通过对半两钱的类型学分析,可以初步确定此期半两钱的钱文,在特征上介乎于第一期和第三期半两钱钱文之间,具有较为明显的过渡性质,而第一期和第三期的半两钱,其年代分别为战国晚期早段和战国晚期晚段至秦晚期。因此,我们将第二期半两钱的年代暂定在战国晚期中段。

第三期,包括甲类BⅢ式,乙类AaⅢ式、AbⅢ式,BbⅢ式半两钱。此期的半两钱,开始注意控制钱文大小,从而协调钱文与穿孔的比例关系。共同特征为“半”字上部宽度与中部等宽或近于等宽,“半”字下缘基本至穿孔下缘水平位置,或略微超出,但由于处理的不得当,往往会造成钱文本身的比例失调,“半”字整体上身宽大明显;中部多方折。“两”字内一般为长双人或短双人,偶见缺笔现象。此期半两钱有的发现于年代相对明确的秦代墓葬和遗址中,如在陕西临潼赵背户村秦刑徒墓中,出土有乙类AbⅢ式、BbⅢ式半两钱;在秦咸阳宫冶铸区遗址中,出土有甲类BⅢ式半两钱;在秦咸阳宫遗址中,出土有甲类BⅢ式、乙类AbⅢ式半两钱。此外,在安徽贵池县,发现属于该期钱文特征的半两钱范㊿,钱范年代应在秦灭楚之后。据《史记》记载,秦王政二十四年(前223)灭楚,因此,该钱范的年代应该在战国晚期晚段以后,蒋若是先生据其铸造工艺将该钱范定在秦代。由于第二期未能确定年代下限,而本期所依据的墓葬和遗址出土材料,也不足以判定该期的年代上限,那么,据安徽贵池钱范,我们推测该期年代上限可能上溯到战国晚期晚段。因此,第三期半两钱的年代可以定在战国晚期晚段至秦晚期。

第四期,为乙类BbⅣ式半两钱。本期较上期更加注意控制钱文大小,从而使钱文与穿孔的比例关系更加协调,“半”字上部、中部和下笔宽度,及“两”字上横与下部宽度,均等宽或近于等宽。“半”字中部多方折。“两“字内一般为短双人,偶见缺笔现象。本期钱文规整,放逸之风消失,隶书意味甚浓。由于本期半两与一般认为的文帝、武帝时期的四铢半两非常相像,加上无纪年材料,因此存在很大争议。在《陕西凤翔高庄秦墓地发掘简报》中将出土该式半两钱的第五期墓葬断为秦代,半两钱为秦半两。杜维善在《也谈陕西凤翔高庄秦墓出土半两》一文中,论述该期墓葬所出半两除了有汉四铢半两外,也有秦末半两,认为秦末出现四铢半两大小的秦半两;在其著作《半两考》中将这类半两归为秦晚期即秦二世即位前后所铸。王学理、梁云在《秦文化》中,论述凤翔高庄四、五期墓葬应该晚到西汉早期。对于该期墓葬的断代,最重要的是秦是否出现了汉四铢半两特征的钱币,但是上述各家所言并未有很强的说服力,都仅仅是提供了一种可能性。笔者从类型学角度考量,前述第三期证明秦半两已经开始注意控制钱文大小,从而协调钱文与穿孔的比例关系,但是往往处理不得当,从而使钱文本身呈不协调形态,而发展至秦末(已约十余载),能够得当控制钱文大小,处理钱文与穿孔的比例,具有很大的可能性。因此,暂将该式半两年代定为秦末汉初,囿于材料的不足,目前只能认识到这种程度,希望今后有更多的田野材料可以补充说明,还原真相。

通过对战国、秦代半两钱钱文的类型学分析和分期探讨,我们可以观察到,半两钱钱文经历了从篆书之风到隶书之意,松散之姿到规整之态的转变。一般认为文帝以后的半两钱,虽然其钱文风格与凤翔高庄出土的一部分半两钱看起来甚为相似,但是还是可以发现,较前期“两“字内偶见缺笔的现象,汉四铢半两缺笔现象较多且严重,不但“两”字内有大量如空白、十字、连山等的缺笔现象,而且“半”字上部也有如呈两点的缺笔现象。

纵观战国至秦半两钱钱文的演变规律,与汉字隶变的过程及特征是一致的。

将上述研究成果与本文半两钱钱文的分期结论进行比较,第一期,处于隶变萌芽时期的较早阶段。钱文字体雄健,多显放逸之风。“半”字字形多为纵长,中部常见呈圆折或圆弧的情况,“两”字内长双人“人”字上部常见有呈两个平行线段的情况,这些特征透露着浓浓的篆书意味。但“半“字中部方折的情况已很常见,这种“直”的运用,正是隶变的基本手段之一,使书写更简捷,字形更疏朗与轮廓化。第二期,处于隶变萌芽时期的较晚阶段。钱文字体虽仍较为松散率意,不注意控制钱文的大小,导致钱文与穿孔的比例关系不协调,但隶变程度已较上期更为明显。“半”中部开始向左右展开,与上部宽度等长或近于等长,这种把某些线条延长的隶变手段,使字体结构更紧凑与和谐。第三期,基本处于隶变发展阶段的前期。秦始皇统一全国以后,推行小篆统一全国文字的“书同文”政策,虽未成功,但是,典雅、美观的小篆,在一定程度上应该也促进了人们对于文字形态美的追求。同时,秦始皇当时还命程邈“作隶书”,对来自秦国民间的简易书体进行了统一整理工作。此期的半两钱文,开始注意控制钱文大小,注重钱文与穿孔的比例,“半”字下缘基本至穿孔下缘水平位置,或略有超出,这种把长线缩短的隶变手段,可以调整和简化笔道59○。第四期,属于隶变发展阶段的后期。此期半两钱已经能够得当地控制钱文大小,协调钱文与穿孔的比例,钱文规整匀称趋于方正,隶书意味已经甚浓。

四 余论

半两钱钱文发展演变规律的探索,可以为判定出土半两钱的墓葬、窖藏等遗存的年代,提供更为有力的参考。尤其对于窖藏,这一时期的半两窖藏断代,目前主要依据是盛放半两钱的器皿或秦军征伐或占领该地的年代。

如首帕张堡窖藏,学界判定其年代属于战国时期的依据主要有二:其一,认为盛钱陶釜为战国典型器物;其二,平底罐残底有陶文“杜市”,由《史记》载秦武公十一年(前687)初杜市,判定该窖藏为战国窖藏。对于前者,我们发现此类形态的陶釜在汉初的墓葬中也有出土,两者间的差异很难辨识。至于后者,陶文中的“杜市”是否即《史记》所载的“杜市”,我们不能确定。即便两者就是同一地方,也只是提供了一个年代上限的判别依据,并不能肯定陶器的年代就属于战国时期,因为杜市的存在,显然不仅限于战国。因此,上述结论的成立与否是有疑问的。而依据本文分析的半两钱钱文发展演变规律,我们观察首帕张堡窖藏不仅出有大量战国晚期早中段半两,如甲类BⅠ、BⅡ式,乙类AaⅠa、AaⅠb、BaⅠa、AbⅡ、BaⅡ式,也出有少量战国晚期晚段至秦晚期的半两,如甲类BⅢ式、乙类AaⅢ式。因此,该窖藏的年代下限也有可能到秦代。

此外,探讨秦军征伐或占领之地出土的半两钱年代时,报道者都会论述出土钱币的年代在秦军征伐或占领该地之后,这本身是没有任何问题的,但是同样应该注意这也只是年代上限,而不是下限。

注释:

①蒋若是:《秦汉半两钱系年举例》,《中国钱币》1989年第1期;吴镇烽:《半两钱及其相关的问题》,《中国钱币论文集》第1辑(中国钱币学会编),北京.中国金融出版社,1985年;杜维善:《半两考》,上海书画出版社,2000年;王雪农、刘建民:《半两钱研究与发现》,北京.中华书局,2005年。

②杜维善:《首帕张堡窖藏战国半两型式分析初探》,《上海博物馆集刊》1992年00期;王保:《陕西凤翔高庄秦墓出土半两钱考辨》,《陕西金融·钱币专辑(10)》,1988年;杜维善:《也说陕西凤翔高庄秦墓出土半两》,《中国钱币》1991年第1期。

③徐承泰:《秦汉货币若干问题研究》,博士学位论文,武汉大学,2013年,第169页。

④王雪农、刘建民:《秦钱新品饼半两》,图一:7,《中国钱币》1994年第2期。

⑤三门峡文物工作队:《三门峡司法局、刚玉砂厂秦人墓发掘简报》,图一四:1,《华夏考古》1993年第4期。

⑥㉙㊲王雪农、刘建民:《半两钱研究与发现》,第24页,图15,北京.中华书局,2005年。

⑦成都市文物考古工作队、蒲江县文物管理所:《成都市蒲江县船棺墓发掘简报》,图一0:4,《文物》2002年第4期。

⑧杨君:《陕西渭南市出土秦半两钱搜例》,图13,《中国钱币》2007年第2期。

⑨陈尊祥、路远:《首帕张堡窖藏秦钱清理报告》,图五:14,《中国钱币》1987年第3期。

⑩李明斌:《四川成都市北郊战国东汉及宋代墓葬发掘简报》,图五:4,《考古》2001年第5期。

⑪陈尊祥、路远:《首帕张堡窖藏秦钱清理报告》,图五:7、3,《中国钱币》1987年第3期。

⑫肖安顺:《秦咸阳宫遗址出土窖藏半两》,图2,《中国钱币》1988年第2期。

⑬林文君:《秦咸阳宫冶铸区内出土的半两钱》,图22,《陕西金融》1999年第4期。

⑭始皇秦俑坑考古发掘队:《陕西临潼鱼池遗址调查简报》,图七左,《考古与文物》1983年第4期。

⑮焦智勤、孔德铭:《河南汤阴出土战国窖藏半两》图1,《中国钱币》2000年第2期。

⑯前西南博物院、四川省文物管理委员会:《四川巴县冬笋壩战国和汉墓清理简报》,图二右,《考古》1958年第1期。

⑰杨君:《陕西渭南市出土秦半两钱搜例》,图8,《中国钱币》2007年第2期。

⑱陈尊祥、路远:《首帕张堡窖藏秦钱清理报告》,图五:2,《中国钱币》1987年第3期。

⑲王雪农、刘建民:《半两钱研究与发现》,第27页,图21:6,北京.中华书局,2005年。

⑳陈尊祥、路远:《首帕张堡窖藏秦钱清理报告》,图五:11,《中国钱币》1987年第3期。

㉑四川省文物考古研究院、青川县文物管理所:《四川青川县郝家坪战国墓群M50发掘简报》图九:4,《四川文物》2014年第3期。

㉒李复华:《四川郫县红光公社出土战国铜器》,图一一,《文物》1976年第10期。

㉓同㉑,图九:7。

㉔马建熙:《陕西耀县战国西汉墓葬清理简报》,图三右,《考古》1959年第3期。

㉕王雪农、刘建民:《半两钱研究与发现》,第11页,图8,北京.中华书局,2005年。

㉖王雪农、刘建民:《半两钱研究与发现》,第12页,图9,北京.中华书局,2005年。

㉗甘肃省文物考古研究所:《甘肃秦安上袁家秦汉墓发掘》,图一六:5,《考古学报》1997年第1期。

㉘肖安顺:《秦咸阳宫遗址出土窖藏半两》,图9,《中国钱币》1988年第2期。

㉚王雪农、刘建民:《半两钱研究与发现》,第25页,图18,北京.中华书局,2005年。

㉛王雪农、刘建民:《秦钱新品饼半两》,图一:5,《中国钱币》1994年第2期。

㉜邵国田:《内蒙古敖汉旗出土秦半两》,图3,《中国钱币》1988年第2期。

㉝陈尊祥、路远:《首帕张堡窖藏秦钱清理报告》,图三:4,《中国钱币》1987年第3期。

㉞邵国田:《内蒙古敖汉旗出土秦半两》,图2,《中国钱币》1988年第2期。

㉟杨君:《陕西渭南市出土秦半两钱搜例》,图14,《中国钱币》2007年第2期。

㊱邵国田:《内蒙古敖汉旗出土秦半两》,图1,《中国钱币》1988年第2期。

㊳始皇秦俑坑考古发掘队:《陕西临潼鱼池遗址调查简报》,图七右,《考古与文物》1983年第4期。

㊴刘占成:《秦俑坑出土的半两钱》,拓片二,《文博》1989年第3期。

㊵尚志儒、赵丛苍:《陕西凤翔八旗屯西沟道秦墓发掘简报》,图二四:1,《文博》1986年第3期。

㊶吴镇烽、尚志儒:《陕西凤翔高庄秦墓地发掘简报》,图二0:7,《考古与文物》1981年第1期。

㊷关于秦据巴蜀有文献记载,《史记》卷五《秦本纪》(北京.中华书局,1959年,第207页)记载了秦于后元九年“司马错伐蜀,灭之”,《史记》卷十五《六国年表》(中华书局,1959年,第732页)记载了秦于公元前316年“击蜀灭之”。不过有学者认为秦灭巴蜀应为公元前329年(马培棠:《巴蜀归秦考》,《禹贡》1934年02期;钟凤年:《论秦举巴蜀之年代》,《禹贡》1935年03期)。

㊸李明斌:《四川成都市北郊战国东汉及宋代墓葬发掘简报》,《考古》2001年第5期。

㊹陕西省雍城考古工作队:《凤翔出土秦半两铜范》,《陕西金融·钱币专辑(10)》,1988年。

㊺岐山县博物馆:《岐山馆藏铜“半两”钱范》,《陕西金融·钱币专辑(10)》,1988年。

㊼王雪农、刘建民:《半两钱研究与发现》,第11页。

㊽《后汉书》卷八十七《西羌传》(中华书局,1965年,第2874页)载:“及昭王立,义渠王朝秦。遂与昭王母宣太后通,生二子,至王赧四十三年,宣太后诱杀义渠王于甘泉宫,因起兵灭之,始置陇西、北地、上邵焉”。

㊾《水经注疏》(江苏古籍出版社,1989年,第1251页)载:“秦始皇二十二年,分燕置辽西郡”。

㊿蒋若是:《秦汉半两钱范断代研究》图5,《中国钱币》1989年第4期。

e.安徽省文物工作队、阜阳地区博物馆等:《阜阳双古堆西汉汝阴侯墓发掘简报》,《文物》1978年第8期。f.赵平安:《隶变研究》,保定.河北大学出版社,2009年3月,第42~51页。

(责任编辑于放)

———申雪、赵宏博