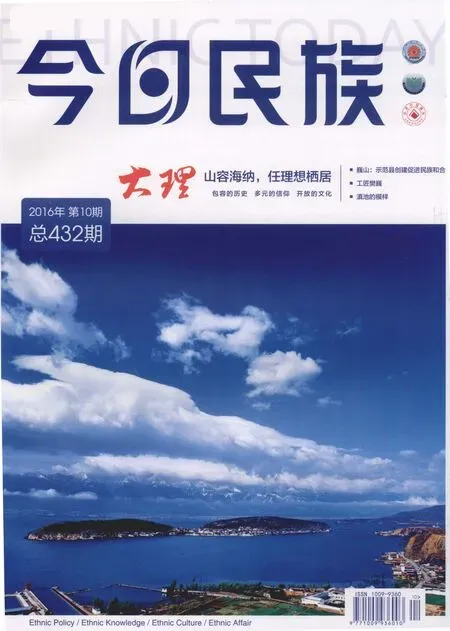

大理:成为中心的可能性—新老大理人谈大理

◇ 文·图 / 龙成鹏

大理:成为中心的可能性—新老大理人谈大理

◇ 文·图 / 龙成鹏

大理是一座活着的历史名城。历史没有断裂,历史流淌在生活之中。对话新老大理人,听他们阐述大理的当代价值,阐述他们的大理理想。

理清历史与现实的脉络

张锡禄

著名大理史研究学者

任职于大理州博物馆、大理大学

《马邦文化》是张锡禄参与撰写的有关云南地方文化的代表作,该书是目前关于云南马帮最完备的著作

问:云南历史上,大理处于什么位置?

张锡禄:云南的历史从汉武帝元封二年(公元前109年)算起,到现在是2100多年。这中间,有1300多年大理是政治经济文化中心。政治中心搬到昆明是元代中后期的事。中心东移,好处是地方变大,且跟滇南滇东联系很紧密,但缺点是把滇西与印度、缅甸的关系疏远了。滇西是云南的门户,南诏国、大理国时期,云南之所以对东南亚、南亚有那么大影响,就因为大理有地缘优势。

问:追溯历史,今天的大理是哪些历史因素塑造的?

张锡禄:唐代的南诏、宋代的大理国,这两个政权塑造了今天的大理,也塑造了今天的云南。南诏国的版图被大理国继承,而忽必烈拿下大理国后就把这块地叫做云南省,所以南诏大理国的版图奠定了今天云南省的版图。

问:历史给今天的大理留下了什么遗产?

张锡禄:这个说起来就很复杂。外地人,用看少数民族的眼光看大理,以为少数民族就等于“野蛮”。但到大理后他们看到了文明。崇圣寺三塔,一千多年前就修那么高,当时全中国能超过这个高度的建筑是什么时候才有的?大理人做的有些事连内地人都做不到,可他们懂得谦虚,不断向汉文化学习。

问:大理过去不仅是政治文化中心,也是一个交通枢纽,关于这点张教授怎么看?

张锡禄:有一条古道,把四川丝绸等产品,一站站运到大理,再一站站运到缅甸,缅甸又转到印度。这条“西南丝绸之路”既是经济的通道也是文化的通道,还是移民的通道。云南人说我们受汉文化影响,其实我们百分之九十是受四川文化影响。汉文化是通过四川,再到云南,到大理。比如,我们佛教的僧人,大批是从四川来的,我们的工匠也大批是四川人。过去我到漾濞的一个大山里,一进寨口里面就有三家四川人。他们说已迁来二三十代了,全部会讲彝族话,会讲白族话,还会说四川话。他们说白族有一千个村子,每个村子几乎都有上门的四川女婿。

问:这条通往南亚的通道,现状如何?

张锡禄:这条通道从来没有停过。现在从缅甸铺设过来的石油天然气管道就是沿着这条古道走的。抗日战争时期,蒋介石政府要石油,也是走的这条古道。那时铺设的石油管道我小的时候在大理都见过。

问:历史上大理和南亚东南亚的关系是什么样的?在今天有留下什么痕迹吗?

张锡禄:历史上,大理与缅甸、泰国、越南、柬埔寨等国交流频繁。现在大理跟他们的关系都很好。比如,我们的大理大学每年都会招收700多名东南亚、南亚的学生,有印度的、缅甸的、泰国的。彼此间既没有政治上的隔离也没有文化上的鸿沟,大理过去又叫妙香佛国,与东南亚、南亚的沟通没有障碍。

新大理人与新大理

张杨

电影导演,现旅居大理双廊

拍摄有大理旅居客的短片《生活在别处》

张杨最新作品《冈仁波齐》

问:九十年代您从北京来到大理,这两个地方差别很大吧?

张杨:肯定不一样,生活方式,生活节奏,所有这些东西感觉都是两回事。大理是古城,人民路、洋人街,就那么几条街。上上下下的,基本上你能见到的人每天都会见到。它那个气氛和城市的概念是两回事,城市就是如果你要见朋友,不约是见不到的。

问:现在大理的人流量越来越大,您见证了这个变化的过程,您怎么看呢?

张杨:其实本质上的变化也不大,只不过现在人多了。九几年的时候,开店的人没那么多,游客也没那么多。原来只有洋人街有商店,2000年以后,商店慢慢开到了人民路,开始是在人民路上段开了这么几家店,现在整条人民路都是营业的商店。开店的人多了,外来的人多了,当地人也在适应这种经济的观念。但他们骨子里的东西没有太大变化。基本上大家的生活还是比较闲散、比较自由的一个状态。

问:这点上大理和丽江应该很不相同吧?

张杨:大理跟丽江不太一样。丽江实际上就是把古城掏空了,主要是外地人在开店。丽江新城和古城离得比较近,当地人把古城房子租出去然后在新城里买个房子,就住到新城里了。所以你慢慢感觉到古城变成一个游客的古城,做生意的古城,它的生活气息就没那么浓了。但是大理古城跟当地老百姓的生活联系非常密切。除了人民路和洋人街,其他几条街道上,其实你大部分看到的是当地人在买菜、在买花儿、在走动,所以这个气氛是不一样的。一方面也是因为大理新城离古城比较远,古城人不会简单地说把这里的房子卖了租了。

问:听说大理近年来各种变化很明显,比如热钱涌入、房租炒得离谱、客栈一家接着一家地开等。

张杨:其实双廊这几年变化是很大的。几年前,我们在这儿盖房子时当地还只有很少几家客栈,这三四年间就新增了一两百家客栈。我觉得这种变化是很正常的,大兴土木盖房子、做市政工程,每个地方都会有这么个过程。

老百姓也在改变,他们把海边的房子租出去,把其他地方的房子重建。这是好事。实际上他们的老房子不太适合居住,很旧,生活不方便,很多房子甚至是危房。八旬他们做粉四酒店之前,整个双廊就没有一个有马桶的民宅。那时候的排放更粗放,就直排到洱海里边去。现在翻新的房子都开始做化粪池了,也有了马桶,改变一点点在发生着。

现在要警醒的是怎么去规划这个小镇,去保护一些原有的文化系统,包括建筑上的一些传统。实际上赵青、八旬他们盖的这几栋房子是给当地人做了一个样板,非常好的样板。现在老百姓盖房子会用到当地的青砖、青石、灰瓦这些传统元素,已经变成双廊的一个特点了。我自己觉得沿着这种方式慢慢发展,它就不会跑偏,既提高了当地人的生活水平,又保持了一些当地人建筑的传统。

问:有新思想的大理人带来新的建筑理念,甚至新的生态观念,这点在双廊有哪些表现?

张杨:实际上建筑都是要不断地更新改进,让它适应现代人的生活和观念。就拿双廊来说,过去海边的房子不值钱,镇上的房子才值钱,因为海边的房子风大。在海边建房不会有玻璃或窗户对着海,都是墙对着海,屏风对着海,它把海挡住了。而现代人的观念是:海是风景,玻璃一定要对着海才有海景,整个建筑观念就起了非常大的变化。当地人对建筑外观的想法也有了很大变化。海东那边九十年代盖的房子贴的全是瓷砖,觉得那样的生活好、更现代。但在双廊基本上没有一处贴瓷砖的房子。

故乡大理

叶永青

当代艺术家,“大理下午茶”的发起人之一上世纪90年代末,从国外回来后开始与几位当代著名的画家在大理生活

问:叶老师,您母亲是大理人,但您出生在昆明,后来又去重庆、北京、伦敦。您在大理的时间不长,那大理算是您的故乡吗?您对故乡有什么概念?

叶永青:我觉得故乡是这样一个概念,每个人心里面都有一个精神的故乡,也都有一个现实的故乡。故乡可以居住,安放身心,甚至安放灵魂。对我个人来说,大理就是我的故乡,这不光是祖先传承下来,和我血脉相通,也是因为今天大理还是乡村,还有一种乡村精神,一种乡镇文化。

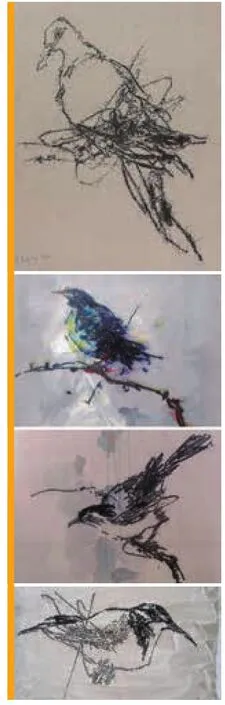

叶永青的作品《鸟》系列。用现代方式画鸟,是叶永青到大理之后开始的尝试,第一幅作品完成于1999年,地点就在大理

大理生活

问:您上世纪90年代末开始在大理古城生活、创作,请给我们讲讲这段经历。

叶永青:那时候我的工作室在MCA,当时我和留在这里的方力均、岳敏君(这两位是中国当代画家中的“H4”,画卖得最贵)约定,我们一起在大理生活三个月,想做一个工作室。那时也是我们在大理最快乐的时光。我们三个人每天早上都要上山遛狗,到了中午,吃点大理的小吃,下午又可以出来沿着洱海边散步,晚上去当时还不太多的酒吧彻夜地谈论一些问题。那段时间非常宝贵,我也是在那个阶段,开始尝试跟以往不同的东西。

问:您走过那么多城市,您觉得大理有什么不同?诗人潘洗尘说大理和中国其他地方不同的是艺术不分疆界,彼此能够沟通,您怎么看?

叶永青:首先,大理像今天这样,不同门类的艺术家能够超越自己的圈子,互相之间形成共同的氛围,是与中国改革开放的大环境分不开的。经济和城市的发展把一部分人从大城市挤压出来,这些人被挤压到大理这样的地方。他们不分门类,不分派别,但都有着共同的旨趣——热爱大自然、渴望自由、包容率性。这和北京、上海和其他地方的艺术圈是不同的。

大理之所以有这样的魅力,是因为大理本质上还能保持乡村的本色。今天的中国,一直走在城市化的道路上,乡村是一个极速消失的词汇。我们把乡村变成工厂,变成生产场所,就像被树立为榜样的华西村。但大理是个例外,目前来说还保持了原来乡村的景观,还是人们乐意生活的地方。

那些来自城市的资本、人群也滋养了大理,这是城市对乡村的反哺,也是对乡村的认同。大理真正的核心的价值是乡村,如果乡村消失了,大理就消失了。

问:在今天的中国,乡村有什么特别的意味?大理如何保持它的乡村属性?

叶永青:乡村在中国的历史当中一直是自治的,是私人领地的品质,是一个自然生长的东西,是一个不断试错的地方,不要把它规范为一个不会犯错的地方;错了,它自身会调整。

无论谁都应该对这里保持敬畏,保持一种从属关系。我们是暂存于此,感恩地居住在乡村。哪怕你是一个政府的领导者,也应该有这样的心态。没有想好的事情不要做,或者做慢一点,不是所有都可以用行政的手段、经济的手段去改变。我们应该把这些东西和气氛维持得长一点,不要太疯狂,如果我们非常疯狂地使用和糟蹋这些东西,这些东西会很快地消失掉。

问:看到这些人涌入大理,您是不是也想通过“大理下午茶”把各种圈子的人都笼络在一起?

叶永青:大理不仅是我们日常生活的地方,也是风云际会的场所,所以在这个地方过往的、居住的人,他们都有来自不同领域的观点、态度和思想。我们做一个“雁过拔毛”的计划,用比较轻松的形式,希望留下与想法和思想交流有关的东西。这是我们在力所能及范围内的知识生产,它能够在不同领域不同思想碰撞中留下些有意思的东西。

问:您一直关心大理,对大理的未来发展有没有一些建议?

叶永青:随着人群的涌入,大理古城越来越突显夜生活不够,业态单一。看一个城市的繁荣,要看一个城市的营业时间,大理给大家提供的还是原来比较老套的团队的时间,还是八小时制的时间。而业态上也是以上山看海和逛庙等等景点门票收入为主,今天的业态越来越成为问题,是应该考虑下大理长期休闲和居住的人群了。

城市营业时间的延长是这个城市增值和提升的地方,完全靠酒吧业态和一个乡村版的卡拉OK和乡村版的烧烤肯定是不行的。可以考虑建一个附城,增加像电影院、美术馆这些业态。

大理下午茶

大理下午茶是由常年生活在大理的艺术家叶永青、野生动物摄影家奚志农和导演张杨等热心大理公共事务的文化艺术界人士发起的活动,旨在跨界交流,讨论大理的诸如环境保护、城市建设,垃圾分类等问题。始于2013年,不定期举行,通常会邀请路过大理或者定居大理的其他文艺界人士参与。

大理作为文化中心的可能性

潘洗尘

著名诗人

大理“天问诗歌艺术节”创办人现定居大理。

问:大理为什么会变成诗人聚集的地方?和大理自身特点有什么关系?

潘洗尘:我是这么理解的,其实除了自然,还有一种文化的召唤。从古至今所有古都名城都能成为中心城市,只有大理例外。大理是一座有悠久历史的城市,但它既不是政治中心也不是经济中心,正因如此大理才有可能形成一个文化中心。现在大理已经聚集了叶永青等一批云南当地艺术家,还有张杨等外来艺术家,好像大家都有共识——觉得大理很有可能形成一个未来的中心。

问:在古代中国,一些影响很大的地域性文化以及代表性的群体都不一定以大城市为中心,可现在除了都市却再难产生有影响的文化群体或者地方文化。你对这种现象怎么看?

潘洗尘:我觉得大理未来形成一个文化中心的可能性就在于它盛行的不是地方文化,而是容纳了全国各地的一批文化精英。在其他很多城市都是诗人和诗人玩、小说家和小说家玩、画家和画家玩,都是各自文化分类的小圈子,但在大理形成了一个各种艺术门类、门派,所有艺术家都在一起玩的氛围,我觉得这非常好,门类之间相互促进、相互融通,容易形成新的文化思潮。

(责任编辑 刘瑜澍)