海岛型乡村人居环境低碳规划要素研究*——以浙江省象山县石浦镇东门岛为例

李王鸣 倪 彬

LI Wangming, NI Bin

海岛型乡村人居环境低碳规划要素研究*——以浙江省象山县石浦镇东门岛为例

李王鸣倪 彬

LI Wangming, NI Bin

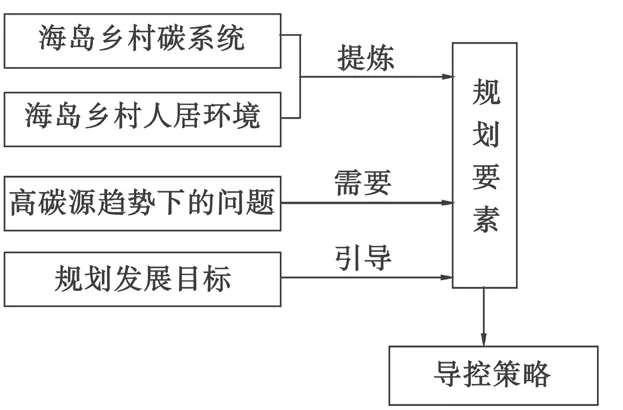

本文聚焦海岛型乡村的低碳规划策略,首先对海岛型乡村人居环境在自然、经济、社会和碳系统方面的特征和规律进行总结,提炼规划主导因素;其次从乡村低碳规划的目标出发,分析为实现目标需要重点考虑的规划要素;从两个角度提出规划要素为功能、规模和选址。并结合东门岛案例,分析规划要素的可能表征和对碳系统的影响,提出对人居环境低碳规划的导控策略。

海岛型乡村;规划要素;低碳规划

0 引 言

随着我国乡村地区居民收入水平的提高、经济发展和产业转型,能耗不断增加,碳源量也呈现出快速增长趋势,而倡导低能耗、低污染、低排放的低碳乡村建设也日益受到重视。郑远红指出我国农村地区碳排放主要来源于生产活动,农村低碳规划需要创新的生产技术、发展思路、分配制度和生活观念[1]。姚洋指出农村低碳依靠政府部门对生产、生活方式转变和能源问题的技术、制度支持[2]。因此,在乡村高碳源[3]趋势下,规划如何应对人居环境碳系统变化,实现乡村人居环境低碳,需要对影响乡村生产生活的规划要素进行分析。

指导规划实践的低碳规划研究才刚开始起步,规划内容从物质空间形体扩展到低碳经济社会发展,从空间发展构成扩展到气候环境与规划要素的关系[4]。在规划要素对人居环境的影响和控制方式的研究中,核心规划要素具有一定的作用模式和宏观共性,同时,由于不同地域类型的乡村差异巨大,仍需根据不同乡村的特点进行特性分析。在基金前期研究中,李王鸣、冯真、吴宁已指出山区型乡村人居环境高碳源趋势的影响要素[5]。随着国家发展的目光对海洋的投向,海岛作为开发海洋资源的重要基地,在城乡发展中的重要性日益显现。近年来海岛乡村快速发展,空间结构、经济结构转变巨大,能源消耗日益增长。而对海岛型的乡村的低碳研究寥寥无几,难以对其碳环境进行合理规划。

* 国家自然科学基金重点资助项目(51238011);国家科技支撑计划课题资助项目(2014BAL07B02)

李王鸣: 浙江大学建筑工程学院,教授,博士生导师,1196798972@qq.com

倪 彬:浙江大学建筑工程学院,硕士研究生

本文基于此,从乡村人居环境视角,针对海岛型乡村的高碳源趋势背景及问题,结合浙江省象山县东门岛实例,分析海岛人居环境及碳系统特征、规划要素的构成与作用机制,并针对海岛型乡村提出低碳规划策略。

1 海岛型乡村人居环境、碳系统特征及规划要素分析

海岛是指四面环水并在高潮时高于水面的自然形成的陆地区域(《联合国海洋法公约》121条),由人工修建道路、堤坝、桥梁等连接大陆的地区仍视为海岛[6]。海岛型乡村人居环境是一个有别于陆地乡村的自然—社会—经济系统。本文总结海岛人居环境特征,结合东门岛案例计算明确海岛乡村的碳系统特征,根据这些特征提炼直接引导规划的主要因素。

1.1海岛型乡村人居环境特征

1.1.1自然环境特征

(1)多丘陵,生态脆弱,景观独特

大部分海岛易形成高低起伏的丘陵地形,由于处于海陆作用的动力敏感地带,自然灾害频繁,生态环境脆弱[7]。土壤贫瘠,缺乏淡水,可利用土地资源少而用地粗放。另一方面,海岛集“山—村—海—港—礁—滩”于一体,景观独特,形态丰富。

(2)海洋性气候适宜居住

海岛具有海洋性气候,光照较多,雨量丰沛,气温年较差小,冬季气温高于大陆,夏季气温低于大陆[8];由于蒸腾作用沉降了有害物质(如二氧化硫),促进了海岛空气的洁净。

1.1.2经济生产环境特征:渔业主导逐步转向多种产业融合

海岛村庄对耕地依赖性弱。海洋造就了发达的水产加工和修造船业,形成了高度特色化的渔业产业链,深刻影响了海岛乡村形态。冷库、油库等仓储用地占产业用地的绝大部分。

近年来由于海岛独特宜人的景观和气候,城市居民向往体验海岛乡村的生活。伴随着旅游房产与服务设施的开发,部分海岛转而开展以渔业和渔俗文化为基础的旅游业。

1.1.3社会生活环境特征

(1)海岛对外交通受限制,能源结构稳定

通过桥梁与陆地相连的岛屿可全天通勤,其他岛屿依靠水上交通,受渡轮运行条件限制。

海岛生物质能源极少,基本依靠商品性能源,能源结构长期稳定。近海海岛的支撑系统一般来自海底管道,离陆地较远的海岛大多在岛上发电,少数利用风能、太阳能发电。

(2)聚落规避灾害,布局以庙宇为核心,以港口为公共生活区

为就近从事生产又规避风雨损毁,海岛乡村多建在靠近海岸的渔岙之内,环山面海。

村庄布局围绕公共空间如妈祖、如意娘娘庙扩展。而港口、海岸周边形成挑拣、贮存鱼虾,晾晒、修补渔网的生产场地。建设用地呈块状、线型结合布局。

1.2人居环境特征对规划要素的影响分析

规划是对未来的预期,本文从现状特征到规划设计的思路,推出规划导控的关键要素(图1)。

1.2.1功能要素

城市居民受到城市生活压力和低质量的生活环境影响,需要回到乡村优美的环境和放松的生活状态中缓解疲惫。海岛乡村独特的景观吸引越来越多的城市居民,刺激了如渔家乐等旅游模式迅速发展。海岛目前产业仍以渔业为主,但已有不少转向多种产业融合的发展形式。要确定未来乡村的发展方向,需通过功能要素进行控制。

1.2.2规模要素

乡村居民为追求城镇较高的经济收入和较完善的综合配套服务,使得常住人口逐渐外流。而游客对海岛的向往和兴趣使得海岛游客规模增加。在环境发展容量和发展潜力约束下,两类主体的行为共同影响了乡村不同类型用地的规模和相关因素的变化。

1.2.3选址要素

相较陆地,海岛自然生态较脆弱,土地资源不足、用地紧张,村庄聚落的选址、布局和开发空间所受资源、空间限制较大。因此在海岛规划中,“地利”是主要考虑因素之一。

图1 基于人居环境特征的规划要素Fig.1 planning elements based on the characteristics of living environment

表1 东门岛各类用地碳汇、碳源系数Tab.1 all kinds of land use coefficient of carbon sink or carbon source in Dongmen Island

表2 东门岛碳系统测评结果Tab.2 results of carbon system test in Dongmen Island

1.3海岛型乡村碳系统特征

1.3.1碳系统构系数确定

碳系统包括碳源和碳汇。碳汇用地主要包括林地、草地、绿地等非建设用地。水体根据环境的不同,可能是碳汇或碳源用地。碳源用地主要为工业用地、服务业用地、农居用地、交通用地等建设用地。农业用地一般属于碳源用地。

下文以东门岛为例,对其碳系统进行测评。碳汇系数和农业用地、水体两种用地的碳源系数参照本基金研究总结[9]按照实际情况选取①。服务业、工业、农居、交通类用地的碳源系数通过计算②[10]获得(表1)。所需参数通过调研获得③。海洋的碳源、碳汇系数由于技术手段限制仍无法测定④。本研究只对某区域的现状和规划方案进行比较,海域范围的划定对碳系统前后变化的影响很小,故选取了100m⑤[11]的密切影响范围作为定性判断的研究范围。

1.3.2用地碳系统测算结果与特征

采用三维空间统计法计算东门岛碳系统现状。用City Engine将土地利用现状图、高程图等叠加,按0.5m×0.5m网格赋值。定义碳汇值为正、碳源值为负,得到测评结果(表2)。

图2 基于碳系统特征的规划要素Fig.2 planning elements based on the characteristics of carbon system

(1)碳汇用地以林地为主

林地为碳吸收作用的主要载体,占到总碳汇量的96.70%。林地碳汇系数高,面积大。草地和绿地面积少,系数小,碳汇作用弱。

(2)碳源用地以农居用地为主,碳排放量以工业仓储用地为主

海岛以渔业生产为主,基于产值[12]估算⑥,渔业碳源占到海岛总碳源的90%以上。渔业碳排放与用地没有直接联系,但作为碳排放主体,是产业规划考虑的重要因素。

围绕渔业的工业仓储碳源是碳源用地中的排放主体。仓储用地,尤其是冷库,消耗大量电能,成为碳源系数最高、碳排放最多的用地类型,近排放量60%。

村民日常居住及建筑环境整体水平较高,农居碳源达到总碳源的30%。

不同村庄服务业和交通碳源差异较大,东门岛服务业处于起步阶段,碳源只占6.60%,包括公共服务碳源。而交通碳源以村民为主,占7.30%,这与私家车逐渐增加有关。

农业用地和水体碳源系数低、面积小,只占1%左右。

(3)总体呈“源多汇少”特征

综合统计结果,碳源的综合系数远大于碳汇系数,海岛乡村碳吸收效果大大弱于碳的排放效果,说明东门岛为代表的浙江省海岛型乡村碳系统体现“源多汇少”的特征。

碳汇用地植被特征基本无法改变,碳汇增长潜力小,低碳规划的方向主要在于降低碳源。

1.4碳系统特征对规划要素的影响分析

本文基于碳系统特征的规划要素(图2),作出以下分析。

1.4.1功能要素

产业是决定乡村发展模式和能耗变化的重要影响要素。海岛乡村依赖的渔业及相关加工业属于高碳产业,需要寻找单位GDP能耗低的产业作为新的产业方向。由渔业为核心逐渐转向综合服务业。根据渔业加工、服务业碳源系数的测算和对比,东门岛渔业能耗与服务业能耗单位用地的排放强度比例约为4∶1,可见其差异性。

乡村居民整体生活水平的提高和区域联动的紧密改变了乡村服务业的发展和内外交通的联系,如村民出行方式逐渐向私有化、机动化改变,能耗随之增长。为有效控制多方行为对碳系统影响,可通过功能设置引导行为主体,实现人居环境的低碳。

1.4.2规模要素

村民活动需要空间载体和能源支撑。碳排放来源于人的需求,由于以煤炭、石油为主的固有能源结构二三十年内不可能有根本性的改变[13],海岛乡村的能耗与人口规模呈正相关。家庭小型化趋势更使制冷、交通等多以家庭为单位的耗能活动的人均能耗发生增长[14]。为追求城镇收入、医疗、文化等综合收益,乡村常住人口在一定程度外流并趋于稳定,而外来客流变动带动乡村服务业开发,间接引发接待客流的日常能源消耗和游客交通能耗的变化。当外来客流增多,乡村旅游服务业建设开发量增大,建设、运营过程中碳排放大量增加。以私家车和大巴车为代表的区域交通量大幅增加,碳排放变化趋势明显。人口的增长引起建设用地的扩张,使碳汇用地转变为碳源用地。如何控制人口规模、碳源用地总量,是必需分析的规划要素。

1.4.3选址要素

由于建设用地选址对用地空间布局起主导作用,为了保护碳汇用地及碳汇岸线,在规划的空间落实中,应通过对不同碳源和碳汇系数土地的建设适宜性进行评价来指导用地的选择,以确保建设区域的环境符合低碳的基本要求。

2 高碳源趋势下海岛型乡村人居环境存在问题及规划目标

规划是地区发展的长期计划安排。海岛生态圈一旦遭到破坏将很难恢复,需要慎重确定发展目标和相应的规划导控要素以引导乡村人居环境的低碳建设。

2.1高碳源趋势下海岛型乡村人居环境存在问题分析

高碳源趋势引发诸如环境污染、土地过度开发、渔业资源减少、乡村风貌破坏等问题,威胁乡村人居环境的平衡。

2.1.1环境污染

海岛因渔、因港而兴。渔业生产属于高能耗行业,相关的加工业和船舶修造也是能耗大户。而乡镇企业作为乡村产业主体,生产规模较小,经营方式粗放,较少关注生态化生产工艺及处理措施,能耗较大,对资源环境的破坏更大。乡村旅游由于设施相对简陋,废弃物收集、处理较为原始,同样制约乡村的发展。

2.1.2土地过度开发

由于海岛乡村用地局限性,土地供需矛盾比较突出,伴随着乡村产业转型和建设,产业用地逐渐增大。随着海岛基础设施建设迅速发展,海岛资源开发更加便捷,海岛村民的生活水平向城市靠近,村庄空间进一步拓展。许多岛屿一方面向山、向田要地,一方面在滩涂的基础上人工围垦拓展空间。这种土地开发趋势必然对碳汇用地(包括陆域和海域)造成破坏。

2.1.3乡村风貌破坏

乡村渔业、工业、旅游业的开发,乡村建设用地的拓展、更新及村民的低碳环保意识不高,都有可能使得海岛渔村背山面海、因山就势的格局和具有层次感和序列感的肌理被新的用地布局所替换,自然岸线在功能转变的过程中逐渐丧失蜿蜒美丽的风光。随着物质空间载体的消失,海岛传统的渔文化也会逐渐难寻踪影。

2.2规划发展目标分析

为解决存在的问题,需明确海岛乡村未来发展的目标和定位,以引导下一步规划策略的确定和规划方案的设计。

2.2.1经济发展目标:经济持续发展,产业结构优化

乡村经济持续发展是乡村存在的物质基础,是增加村民收入、提高村民生活水平、改善人居环境、建设基础设施等一系列目标的着力点。

尽管低碳生产有赖于能源技术的进步,但短期内,低碳生产的重点在于优化产业结构,发展单位产值能耗低、产品附加值高的产业,提高能源利用效率。

2.2.2社会发展目标:生活水平提升,特色文化传承

提升村民的生活水平是规划的核心目标之一。村民的生活需求和消费观念转向城市化。乡村需要更多的商业服务、公园广场、公共交通与道路网络等高品质设施和空间。

海岛上的村民依然延续着他们的传统文化生活,包括节庆祭祀活动、民俗活动等。这些文化需要空间传承和发扬。

2.2.3自然环境目标:生态系统维护,公共安全保障,土地高效利用

低碳规划要求维护海岛乡村的生态环境,在保持岛域生态环境的系统完整的基础上,对自然碳汇用地进行保护,尤其保护高碳汇系数用地,避免碳汇损失。

由于海岛容易遭受台风等自然灾害袭击。为保障公共安全,村庄建设用地选址必须避开各类直接灾害危险区域,同时布局保留海塘、防护林等屏障区域,减轻大风、海潮的影响。

为减轻开发建设的资源消耗并控制碳源增长,在规划目标制定时就要求高效利用土地,首先利用碳源系数较高的可利用地,主要是待改造存量用地、闲散地、废弃地、褐地等。

3 规划要素对东门岛乡村人居环境低碳导控策略分析

规划要素在功能上提出期望性和推进性的策略,在规模、选址上进行预防性和限制性控制,是乡村低碳规划的核心内容。

本研究以浙江省象山县石浦镇东门岛为案例,分析规划要素的内涵及导控策略(图3)。

图3 规划要素关系框架Fig.3 framework of the relationship between the planning elements

3.1东门岛基本情况

东门岛位于石浦镇镇区东部,面积约2.8km2,北以大桥与陆地相连。全岛以丘陵为主,西部、南部有塘田。东门公路沿西、南侧海岸贯穿全岛。东门岛现有3个行政村,2012年底有村民5397人,其中南汇村人口不断迁入石浦镇区,东门村和东丰村人口保持稳定增长。东门村被称为“浙江渔业第一村”,港岸立着十余家冷库、油库及修造船厂(图4)。

下文将具体分析功能、规模和选址要素对东门岛的低碳导控策略(图5)。

3.2功能要素导控策略

3.2.1转型降低产业碳源系数

产业作为发展动力,要实现低碳化转型,需依托海岛产业基础特征,在低碳目标和经济发展目标共同指导下,推进发展旅游服务业,严格控制发展工业,实现渔业低碳转型。

对碳系统而言,由于渔业相关的工业仓储用地碳源系数为服务业碳源系数的4倍,通过服务业发展,降低渔业工业仓储碳源,使综合经济增长而总碳源保持稳定甚至下降。

图4 东门岛用地现状图Fig.4 land use map of Dongmen Island

图5 规划要素对人居环境的导控策略Fig.5 the pilot control strategy for the living environment of the planning elements

(1)工业更新

通过政策和资金奖励支持,促进工业筛选和渔业的现代化、生态化转型。以企业为单元,鼓励发展低能耗、低污染、高产值产业,限制淘汰高能耗、高污染产业。

(2)渔旅结合

基于海岛环境对游客的吸引力,传统村落自然、历史资源比较优势,民俗、节庆活动特色资源,可开展渔俗文化体验旅游,伴随着培训、会务、文化休闲等相关行业。在本案中,依据东门岛的定位,规划要建设海岛型传统村落,渔文化旅游岛。东门岛产业从依靠渔业转向渔业与休闲旅游业相融合的综合产业,使得围绕渔业的工业生产一定程度减少而旅游服务业大幅增加。

3.2.2抑制生活碳源增长,推广低碳价值体系

村民总体生活水平提高导致农居碳源和服务业碳源系数的增长。村民有权利追求更好的生活,为控制能耗增长,需提高能源利用率,减少能源浪费。在建设过程中利用新能源、新材料,运用节能减排技术,推广节能相关技术产品,建设生态停车场、生态厕所、生态垃圾处理设施;在管理过程中通过调动村民和游客的积极性,实施低碳奖励和补偿等措施,改变行为主体的能源观念,鼓励全民参与,引导低碳生活和低碳旅游,从根源改变村民固有的以经济效益、生活需求为核心的思想意识,形成低碳、经济、社会综合发展的价值体系。

3.2.3交通需求控制,低碳公交引导

控制交通碳源系数的增长包括控制交通量的增长和引导交通结构趋向公共交通出行。

规划通过用地布局控制交通需求,比如发展轴线与交通廊道有机契合,沿线土地混合利用,增强各功能空间的有机联系,减少出行次数,缩短出行距离,限制私家车行驶的范围。

浙江渔民生活水平较高,每百户村民有轿车22.4辆,摩托车35.3辆[15],私家车拥有率逐年升高。通过加强东门岛与石浦镇区的公共交通联系,引导村民采用低能耗交通工具出行。通过对私家车、大巴车旅行的差异化价格以及紧凑的停车空间引导游客交通选择;同时在乡村边缘设置停车场,以观光车、电瓶车的低碳交通方式减少外部过境交通。

3.3规模要素导控策略

3.3.1人口规模

(1)用地整理复垦,合理预测容量

随着城镇化的推动,部分海岛乡村不断萎缩,人口迁移至城镇,对于此类乡村,除了特殊价值外,规划对建设用地进行整理和复垦,增加碳汇用地规模。

规划根据低碳目标和环境容量确定可容纳的游客量的峰值,限制高峰时节游客数量,避免超过低碳底线。规划预测东门岛接待游客600人/日⑦,将引起旅游服务业及交通碳源的增长。根据游客规模设置餐饮、娱乐、住宿设施,尽量以传统的渔家院落为主,提供当地食品。

(2)依据规模确定能源利用方式

村庄规模不同,能源低碳利用模式也不同。小村庄尽量利用太阳能、风能作为能源。较大的村庄,如本案例,地区内所产生的渔业副产物、废弃物资源结合太阳能、风能等自然力可以作为补充能源[16]。由于存在交通、制冷等以家庭为能耗单位的活动,规划鼓励一户多人口居住,明确每户家庭节约的内容,减弱路径依赖。

3.3.2用地规模

(1)总体规模上限控制

按照步行速度约80m/min计算,一般步行的活动范围10min左右,主要步行活动范围3-5min,由此推算出村民步行的大体的活动范围200hm2内,核心活动范围50 hm2内。为减少能源消耗,乡村核心建设用地规模控制在50hm2内。东门岛规划时建设用地增长规模控制在10%。

(2)各类用地规模调整

对于产业用地规模,通过降低船舶修造、海产品加工贮藏等工业用地,增加博览园、展览馆等文化设施用地和宾馆、餐饮、渔家乐等服务业用地规模,调整用地结构。

尽管村民人口下降,需控制人均居住面积,减少农居碳源,避免农居用地规模不减反增。

规划允许交通用地、基础设施用地小幅增加,如新建及拓宽几条支路以增强村庄内的联系,提高村庄环境整治能力等,即规划允许合理的设施用地规模增长以便于低碳策略的实施[17]。

3.4选址要素导控策略

选址要素指导规划对可利用地的建设适宜程度进行排序。

优先调整建设用地结构。生产功能较为集中的区域,选择有意愿的船舶修造、水产品加工企业,开展工业旅游项目,生产用地改为展示生产工艺和生产文化的空间;将历史建筑集中区域的保护整治与展现民俗活动结合;部分民居改建后作为游客的休闲住所。

新增用地无法避免则优先利用零散空地进行建设。其次,海岛农田较贫瘠,作为碳源用地,相比碳汇用地,在政策允许条件下,先考虑作为新建用地的选址地。将低碳加入土地利用管理体系中,对符合低碳的项目方能办理土地用途转用许可。

作为碳汇系数最高的用地类型,禁止开垦、采石、取土等损坏林地的行为,促进未利用地优先向林地转换。水上项目的选址尽量避开自然岸线,维护海岛型乡村特有的环境风貌。

4 结 论

笔者对海岛型乡村人居环境在自然、经济、社会和现状碳系统方面的特征和规律进行总结,提出“源多汇少”的海岛型乡村特征、高碳源趋势下海岛型乡村人居环境存在的问题及规划设计的目标。从海岛型乡村人居环境低碳规划的诉求出发,分析得到低碳规划需要重点考虑的要素主要在于其功能、规模和选址三方面,并结合浙江省石浦镇东门岛的案例,分析设计思路、规划要素、表现形式、对应碳系统及导控策略的联系,分别从三类规划要素出发对东门岛乡村人居环境低碳规划进行引导。

在顺应东门岛发展需求,把握人居环境特征基础上,控制渔业、工业发展,重视服务业发展以降低产业碳源;改善村民能耗观念和生活方式,引导村民、游客低碳交通;保护高碳汇系数用地,优先利用碳源用地、重视褐地、存量用地的再利用。从功能、规模、选址等要素方面采取相应的低碳措施,提出低碳规划导控策略,引导海岛型乡村向着“汇增源减”的趋势发展,并以此为海岛型乡村的低碳人居环境营建提供理论依据和策略参考。

注释:

① 林地为天然针叶林、枫香阔叶林等,选择天然林标准3.20tC/hm2*a;草地选择非建成区标准0.67tC/hm2*a,绿地选择乡村建成区公园乔罐草混合标准1.47tC/hm2*a;园地为落叶阔叶林,按照密度高出下限20%,1.66 tC/hm2*a。农业碳源系数取水田、旱田均值1.94tC/hm2*a;岛内水体碳源系数按河湖岸带取0.46tC/hm2*a。

② 碳源计算公式:

③ 对海域碳系统情况只能进行定性判断:海岸陆源输入影响小的海域视为碳汇,人为活动剧烈、海岸陆源输入影响大的海域视为碳源;对应海岸带植物群落、光合自养生物及贝类越丰富的海域碳汇系数越高。

④ 100m:以海岸线(防波堤)为基准,按照大型渔船(50m)停泊码头及进出回旋所需的水域范围(取设计船长的2倍)及码头前沿地带油罐(直径20m)放置的防护距离计算。

⑤ 渔业碳源计算公式为式中:A为渔业碳排放总量,G为渔业产值,ā为单位产值能耗,2.493为标准煤二氧化碳排放系数。

⑥ 根据上海金山嘴渔村(3.5km2)发展成熟年接待游客量55万,日均1500人。东门岛村庄范围大致1km2,预计东门岛发展成熟可接待400-800人/日。

[1] 郑远红. 低碳经济视角下我国农业现代化发展路径创新[J]. 农业现代化研究, 2014, 35(03): 263-267.

[2] 姚洋.低碳农村之路:城市化与新农村社会文化运动[J]. 绿叶, 2009(11): 74-78.

[3] 方精元, 郭兆迪, 朴世龙.1981—2000年中国陆地植被碳汇的估算[J].中国科学(D), 2007(06): 804-812.

[4] 张洪波, 陶春晖, 庞春雨, 等.球气候变化影响下的低碳城市规划创新体系[J].四川建筑科学研究, 2012, 38(05): 302-305.

[5] 李王鸣, 冯真,吴宁.山区型乡村人居环境高碳源趋势影响要素研究——以浙江省安吉县景坞村为例[J].华中建筑,2015(01): 174-178.

[6] 王树欣, 张耀光. 国外海岛旅游开发经验对我国的启示[J]. 海洋开发与管理, 2008(11): 103-108.

[7] 池源,石洪华,郭振,等.海岛生态脆弱性的内涵、特征及成因探析[J].海洋学报,2015(12): 93-105.

[8] 陈桥驿. 浙江省地理[M]. 杭州: 浙江教育出版社, 1985.

[9] 冯真.浙江山区型乡村用地低碳规划模拟分析研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2015.

[10] 吴宁, 李王鸣, 冯真, 等. 乡村用地规划碳源参数化评估模型[J]. 经济地理, 2015, 35(03): 9-15.

[11] 桂劲松, 温志超, 毕恩凯, 等. 渔港建设标准中码头岸线长度的确定[J].大连海洋大学学报, 2015, 30(05): 558-562.

[12] 冯竹, 陈励.浙渔业优势和挑战并存[EB/ OL]. (2012-9-18)[2015-11-08]. http:// news.china.com.cn/txt/2012-09/18/ content_26567801.htm

[13] 张泉.“低碳"对规划的冲击有多大[J].城市规划, 2009, 33(12): 79-81.

[14] 陈婧.人口因素对碳排放的影响[J].西北人口, 2011, 32(02): 23-27.

[15] 浙江省统计局. 浙江统计年鉴[M]. 北京:中国统计出版社, 2014.

[16] 赵相弼, 李东华. 韩国农村发展模式新探索[J].当代韩国, 2007(02): 72-79.

[17] 李咏华, 傅晓, 马淇蔚. 基于绿色基础设施评价的低碳乡村景观优化策略初探[J]. 西部人居环境学刊, 2015, 30(02):11-14.

图表来源:

图1-5:作者绘制

表1-2:作者绘制

(编辑:田洁)

Study on Low-Carbon Planning Elements of Living Environment in Island Type Villages—A Case Study of Dongmen Island in Xiangshan County, Zhejiang Province

This article focuses on low-carbon planning strategies of island type villages. First of all, it summarize characteristics and laws of natural, economic, social and carbon systems in island type rural living environment, refining dominant planning factor; secondly, starting from rural low-carbon planning objectives, it analyses important planning factors considered seriously for achieving the objectives; it proposes planning factors as function, size, and location from two aspects. Combining with the Dongmen Island case, it analyses the characterization and potential impact on carbon system of planning factors, presenting low carbon planning guidance and control strategies to the living environment.

Island Type Villages; Planning Factors; Low-Carbon Planning

10.13791/j.cnki.hsfwest.20160312

李王鸣, 倪彬. 海岛型乡村人居环境低碳规划要素研究——以浙江省象山县石浦镇东门岛为例[J]. 西部人居环境学刊, 2016, 31(03): 75-81.

TU982.29

B

2095-6304(2016)03-0075-07

2015-11-12