现代布朗族民居形制发展研究——以云南省澜沧县芒景翁基寨为例

白 雪 宗德新

现代布朗族民居形制发展研究——以云南省澜沧县芒景翁基寨为例

白 雪宗德新

在现代社会经济、生活方式以及傣族文化的多重影响下,传统布朗族民居建筑的形制发生了改变,这一由传统民居向现代民居转变的过程正逐步受到学界的关注。论文以云南芒景地区翁基寨为研究对象,通过对布朗族民居平面布局、外观造型、建筑材料与建房风俗等方面的深入调查与分析,总结其发展变化的动因与趋势,以期对澜沧地区民族建筑的保护与发展有所助益。

现代布朗族民居;发展;变化

0 引 言

布朗族分布在云南省西部和西南部沿澜沧江中下游两侧的山岳地带[1-2],是云南省独有的少数民族之一。针对保山、施甸、西双版纳地区的布朗族建筑的研究较早也较为深入,如陈柳在《公弄布朗族的传统居住文化》一文中阐释了保山“鸡罩笼”建房习俗和原始信仰[3];蔡红燕在《故园一脉:施甸县布朗族村寨“和”文化考察》中提出施甸布朗族“一步楼”民居体现了“分上下”、“祈吉久”的家之伦常文化[4];《云南民居续篇》对西双版纳地区布朗族民居形态进行了广泛的测绘调查[5]。而澜沧地区布朗族建筑与上述地区有所不同,苏国文所著《芒景布朗族与茶》[6]阐释了该地区由于茶叶的种植和地处多民族杂居地区而产生的独特性;祁小强则在《景迈芒景传统聚落景观形态保护与价值传承》[7]中对该地区的聚落形态进行了研究和调查。本文在前人研究的基础上,选取具有代表性的澜沧县芒景村翁基寨,运用田野考察和口述历史等研究方法,历时2年探访翁基寨头人后裔苏国文先生并测绘现存民居,通过对芒景现代布朗族民居的发展演进的研究,梳理其发展脉络及动因,希望对布朗族建筑文化作有力的补充。

白 雪: 重庆大学建筑城规学院,硕士研究生,393166156@qq.com

宗德新: 重庆大学建筑城规学院,山地城镇建设与新技术教育部重点实验室,副教授

图1 翁基寨平面图Fig.1 plan of the Wengji Village

1 传统布朗族村落的演进与历史沿革

在远古时代,布朗族曾经历过“穴居野处”的原始生活。明清以后,其社会生产力有了发展。清代学者王菘《云南通志》曾记载:“散居山林,居有定址,若易置地他处即不能居”。可见布朗人在清代基本结束了原始的游猎生涯,并有了固定村寨。跨入农耕时代的布朗族住宅已从临时搭盖的茅棚进入了土木结构的建筑或竹木结构的“干栏”竹楼[2]。

图2 翁基村口广场Fig.2 square in the entrance to the Wengji Village

本文选取芒景村翁基寨为研究对象,该村位于普洱市澜沧县惠民乡,地处普洱和西双版纳之间,北边与景迈傣族村为邻,东南边与西双版纳州勐海县接壤,国土面积11.13km2。村庄坐落于河谷半山腰的陡坡地带,平均海拔1500m,属亚热带季风气候。全寨农户81户,乡村人口317人。村落以寨心向外发展,形成小聚居的聚落形态,头人住居距寨心最近。村内主要道路贯通明朗,寨前设置用于举行节日仪式的广场,整个村落布局体现出一定的社会次序(图1-4)。

2 传统布朗族民居的发展脉络

2.1布朗族民居的发展脉络

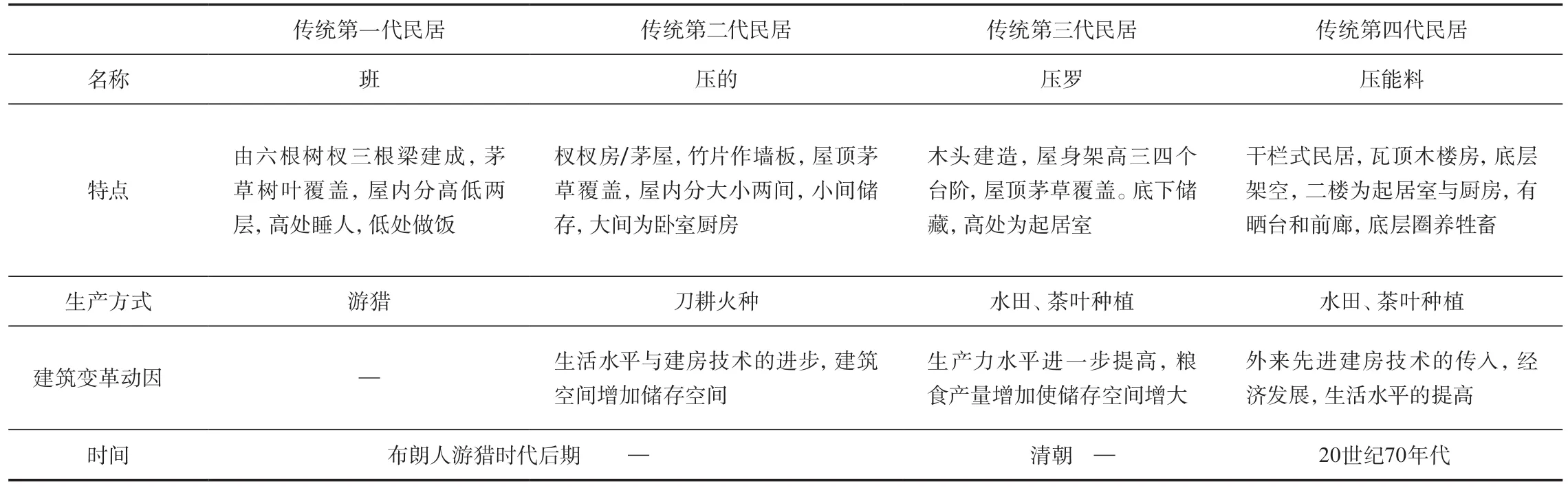

图3 翁基寨寨心Fig.3 the center of the Wengji Village

根据芒景村缅寺木塔石碑记载,东汉末年,布朗族首领帕岩冷率领部属迁徙到云南澜沧县芒景等地定居。随着生产力的进步与人们需求的发展,芒景布朗族民居历经四代变革改造。前三代民居由于年代久远,房屋耐久性有限并没有实例依存,其描述见于当地广泛流传的“帕哎冷”《上新房调》唱词与口述历史,结合《芒景布朗族与茶》一书[6]及头人后裔苏国文老先生的口诉历史,可整理出前三代民居雏形。目前残存最多的民居为第四代压能料,主要建于20世纪70-80年代,为干栏式瓦顶木楼房(表1)。

2.2受傣族文化的影响

芒景村在历史上曾经受到傣族统治,信仰傣族南传上座部佛教,学习傣族先进的水稻耕种技术及建筑形制、技术材料。其建筑从临时搭盖的茅棚逐渐发展,近似于傣族干栏式竹楼,底层架空圈养牲畜,二层住人,形成起居室、厨房,并出现了晒台、前廊。这种建筑形式更适用于湿热多雨的南方地区,具有防潮、防洪、通风散热、避免毒虫野兽侵害等优势条件[8],因此被布朗族所接受。

图4 翁基寨聚落发展示意图Fig.4 developing history of the Wengji Village

表1 芒景传统四代民居对比Tab.1 comparison of traditional dwellings of four generations in Mangjing

2.3保留民族特征

虽然布朗族民居的外观受傣族民居影响很大,但由于所处地域和民族习俗的差异以及民族本身特性的保留,二者仍存在着差异。傣族民居卧室与堂屋分开,客人住堂屋,卧室不欢迎外人进入;布朗族民居多堂屋兼卧室,主人住在堂屋内。布朗族民居造型比较方整、简洁,傣族民居造型则灵活多变[5]。傣族民居屋顶采用重檐、披檐等形式,布朗族民居则为单檐。在屋脊装饰上,景迈傣族民居屋脊装饰为牛头图案,西双版纳傣族民居脊饰有半月形、正月形图案等,孟连傣族民居屋脊有“千木”装饰[9],芒景布朗族民居脊饰则多为茶叶状。

3 现代布朗族民居发展脉络解析

随着现代化与全球化的迅猛发展、现代技术和外来文化的冲击以及新的价值取向的形成,居住的舒适性要求不断提高[10]。本文选取翁基寨传统民居岩姆家与现代民居俄丁科家进行对比,探究传统民居与现代民居的差异。岩姆家建于20世纪80年代,采用布朗族传统民居的平面形式、外观造型、建构方式与建筑材料,严格遵循传统的建造文化习俗。现代民居俄丁科家建于2014年。由于茶叶生意开展较早,具有一定的经济实力,且接受了现代家居生活理念与技术,俄丁科家在居住上追求更舒适的环境,其建筑形式较传统民居发生了质的变化,主要表现为以下五个方面(图5-6)。

图5 传统布朗族民居平面图Fig.5 plan of traditional dwellings of the Blang nationality

3.1平面形式的发展

3.1.1柱网及功能布局

传统民居岩姆家底层架空,六开间、四进深,柱距1.35~1.88m。一层喜欢堆放柴料和圈养家禽。楼梯置于山墙侧面。卫生间单独设置于屋外,这是因为布朗族相信祖先与自己共同住在房子里,而卫生间是比较污秽的地方,不应与主屋合设。二层平面形式由长方形的主屋与晒台横纵组合而成。从狭窄的楼梯可进入前廊,前廊尽端就是晒台。晒台无屋顶,放置有储水罐,是居民洗漱、晾晒、做家务的空间。

俄丁科家底层遵从岩姆家六开间、四进深的柱网形式,但加大了空间面积,柱子间距为1.5~3m。一层使用功能改为茶叶加工和售卖、停放摩托、堆放杂物等,同时在一层设置了卫生间。二层依然保留有前廊、主屋与晒台等,为了方便日常活动与储藏,这些空间被加大。主屋减掉了中间的柱子,便于摆放电视、沙发等现代家用电器。自来水的引入使晒台上原有的储水罐被取消。

3.1.2空间分隔

岩姆家主屋是起居、烧火做饭的空间,设有平摆式火塘、象征祖先的神柱。睡席围绕在神柱周围,按长幼次序确定与神柱之间的距离。屋内一般为开敞空间,只挂布帘以分隔空间和遮挡视线,不设隔墙。

俄丁科家主屋依然保留神柱和与之相关的长幼次序观,但未见火塘。室内采用实体木墙分隔空间,卧室、厨房被分离出来,与现代汉族住房相似,并放置有床、柜子等现代家具。

图6 现代新建布朗族民居平面图Fig.6 plan of the newly built dwellings of the Blang nationality

3.2外观造型的发展

3.2.1适应现代生活而增高层高

岩姆家架空层高1.7m左右,柱子直接入土。俄丁科家架空层高达2.1m左右,采用石料做柱础,底层可停放拖拉机、摩托车,体现了地域特征与现代机械的融合。

3.2.2屋顶变化以适应采光需求

岩姆家使用单檐歇山式屋顶,正脊短,屋檐长,用缅瓦覆盖。因该地处于横断山纵谷谷区,属亚热带雨林气候,为适应湿热多雨的气候特点,屋顶坡度较陡,屋面挑檐低垂以便于排水。俄丁科家依旧采用单檐歇山式屋顶,为满足二层采光需求,大屋顶屋檐变短,以前被遮盖的二层墙面外露出来,便于开窗。

图7 现代与传统民居立面对比Fig.7 comparison of modern and traditional dwelling facade

3.2.3屋脊装饰的民族性

岩姆家布朗族民居屋脊两端有茶叶状装饰。更久以前的布朗族民居则采用矛状脊饰。在草顶时代,这种构件具有结构上的意义,它是屋顶两端椽子相交形成的,像个字母“X”或“V”,中间配以矛头状木棍,传说是宅神的武器,可保佑户主平安无事[7],但“破四旧”时期为消除迷信,不再建造矛状脊饰。随着茶叶文化的发展,布朗末代首领之子苏国文老先生提议将脊饰改为“茶叶”,作为该区布朗族民居独特的民族符号。

俄丁科家布朗族民居的屋脊装饰则回归本民族图腾并且更加多样化,除茶叶装饰外还加上了之前取消的代表镇宅武器的矛状脊饰。

3.2.4因应现代家居生活方式改变民居外观

俄丁科家晒台和房顶上安装了太阳能热水器,为避免影响村寨整体建筑风貌,加用木板包裹。底层用于售卖茶叶或停放农机,原本圈养牲畜的穿斗式围栏改成了装饰性的雕花围栏(图7)。

3.3建构方式的发展

岩姆家民居属框架柱承重体系,由梁柱承重体系、屋面构造体系、围护结构体系组成。二层屋面采用木板围合,通过木材板条间的空隙改善建筑的通风散热条件。巨大的屋顶覆盖着围合的木板,虽然有利于排水和保温,却又影响了室内采光。故此,屋顶山花位置不设封檐板,作通风采光之用,此外还利用火塘以及将屋顶单个瓦片拆除并糊上透明塑料布等方法来补充室内光线。

俄丁科家民居沿袭干栏式构造,但二层木墙加高并增开窗洞,且檐檩从挑檐变为斜撑支撑,使室内通风采光条件得到改善。框架柱木料规格尺寸统一,采用石料柱础并加高,使房屋基础更加稳定牢固。

3.4建筑材料的发展

3.4.1墙体、梁柱、地板用料

岩姆家民居使用坚硬、防蛀的黄梨木等珍贵木料以延长房屋的使用寿命,俄丁科家建宅则采用小木、杂木,这是因为当今社会生态环境保护意识增强,政策禁止砍伐森林,大木料缺乏,材料受到限制。

3.4.2屋顶用料

远久的布朗族民居屋顶采用茅草覆盖。20世纪60年代,布朗族人开始学习缅瓦烧造技术,用牛脚压坯,瓦面较大,横切面近乎直线,具有良好的抗风性。到20世纪80年代,缅瓦烧造技术在全寨得到普及,民居屋顶普遍换为瓦顶。现代村寨所用缅瓦采用工厂生产的陶土烧制或水泥压制缅瓦,瓦面长约22cm,宽约14cm,面积仅为老缅瓦的1/4,屋面铺装时容易脱落。

3.5建筑文化与习俗的发展

3.5.1换工互助的消失

从前岩姆家建房是通过村寨成员换工互助来完成的,主人仅提供饮食,不需支付佣金,各家还会共享建筑资源。主人预先备料,做简易设计,择吉日请村中德高望重的老人给“神柱”做仪式并宣布动工。建房师傅监工,5~7天完成建造,新屋竣工时邀请乡邻参加贺新房的仪式。

现在,俄丁科家新建房屋是承包给施工队而非村民换工互助来完成的。在资金上,政府与个人共同承担维修新建的费用;在习俗上,仍然保留着贺新房的仪式但有所简化。

3.5.2火塘文化的演变

火塘是观念中的神圣之物,云南多个少数民族都有保存火种的习俗,要求火塘长燃不灭,表示有了火种一个家族、家庭才能继续生存[11]。岩姆家的火塘置于二层堂屋一侧,只有一个单火塘。他们世代保留着很多火塘禁忌,比如不能用脚跨过火塘等,表现出崇拜火的古老遗风[1,12]。

当现代厨房电器传入翁基村后,俄丁科家的堂屋已不再保留火塘,厨房被单独设置出来,居室变得更加干净整洁,不再烟雾弥漫。但是部分布朗人依然喜欢使用火塘,一些新建民居中有将火塘置于一层院内的做法,并且保留着火塘禁忌。布朗老人说,火塘、晒台、屋脊标志是布朗族建筑的灵魂。

4 现代布朗族民居发展演变的动因

4.1民族文化圈的融合与保留

传统布朗族民居在建筑形制与技术材料上深受傣族民居的影响,其建筑风格逐渐接近傣族干栏式竹楼,脱离了原始布朗族的居住形式。但由于所处地域和民族习俗的差异,布朗族民居仍保留了原有的民族文化传统,如屋脊采用矛状装饰等。随着时代的发展,在不断提高的经济水平、外界信息、旅游发展的冲击下,卫生间、家电、太阳能热水器、拖拉机等现代家居功能空间及设施器具进入布朗族民居,现代居家生活的模式使传统布朗族民居发生了改变。受傣族民居影响的传统布朗族民居向现代民居发展的转型过程,正是布朗族受其他民族影响并发生民族文化交流与融合的过程的真实写照(表2)。

4.2社会等级观念的变化

布朗族原始社会中,头人作为部落首领领导多个部落,每个部落设置达保社(寨主)一名。自芒景村归入傣族管辖后,孟连傣王召贺罕还曾派官员亲临,为百姓分配土地,其生产关系从绝对平均主义的原始生产关系逐渐过渡为封建社会生产关系[6],出现了封建等级制度的萌芽。只有头人住宅和寺庙能建造瓦房并施以重檐屋顶,百姓只能建造单檐茅草房,屋顶形式体现了社会等级的差异。

封建社会的头人制度被取缔后,布朗族的社会等级观念发生了改变。同时西双版纳工匠带来的重檐屋顶开始在该区流行,村里的大房子不再是头人的专属,普通人家也建造起了重檐屋顶的民居,屋顶形式中的等级观念消失。

4.3生产力和经济的发展

芒景布朗族民居的发展水平很大程度上取决于当地生产力的发展水平,如从狩猎时期过渡到农耕社会,房屋就从简易的树杈房演变为茅草房,从只有遮蔽功能演变为有空间划分的、增加了更多使用功能的住所。

表2 传统与现代住宅对比Tab.2 comparison of traditional and modern dwellings

茶叶经济的成功发展使布朗人富裕起来。为了便于茶叶的加工,现代布朗族民居底层空间扩大、层高加高,用于摆放制茶机械、停放车辆等。在生活上,布朗人追求更加安全、舒适、干净整洁的居住环境,传统民居的发展势在必行。

图8 翁基寨俯瞰Fig.8 overlook of the Wengji Village

4.4生态环境的适应性

乡土建筑展示了一种令人敬佩的把建筑融入自然环境中的才能,有着永驻的生命力,得以传承百代[13]。与自然共存、就地取材是布朗族传统民居的特点。随着芒景地区古茶商业价值的日益上升,当地生态环境越来越受到政府与民众的重视。为保护植被,建造房屋不能再砍伐树木就地取材,因此建筑材料必须改变,建筑技术和构筑行为也需要随之改变,民居建筑自然会产生新的发展和变化。

布朗族传统民居的演变还有很多其他因素,以上4点只是其中较主要的原因。总的来说,经济的发展和科学技术的进步是文化现象发生变化的主要原因,如果经济没有发展、科技没有进步、现代工业技术没有发展、人类仍处于原始的社会状态,建造瓦房的钢筋、水泥、砖头、玻璃等各种建造材料就不可能生产出来,所谓的传统竹楼的解构、现代瓦房的重构也就无从谈起[14]。此外,道路交通状况的改善、现代通讯技术的传入亦使布朗人的价值观念发生了转变,对住宅舒适度的要求也越来越高。布朗人不断在生态环境、社会文化的融合适应中改变、创新、去粗取精,过滤出本民族的建筑特色(图8)。

5 结 语

为提高少数民族农村地区的居住水平,20世纪80-90年代,政府实施了“消除茅草房”工程,将民居建筑屋顶的茅草全部换成缅瓦。现代生活模式的冲击使布朗族原有的生活方式发生了改变,大量传统民居被拆除重建。如何平衡传统与现代生活方式并进行选择已成为布朗族民居发展演变中迫切需要解决的问题。随着全社会建筑历史文化遗产保护意识的增强,翁基古村落的旅游经济价值凸显,政府将翁基村划为重点古村落保护对象,统一规划保护建筑群与周围生态环境,提供房屋修缮资金与部分建筑材料。未来的布朗族民居应当既能满足现代生活方式的需要,又保有本民族传统建筑文化的特色和韵味。希望本文的研究成果能对布朗族民居建筑的发展与建设起到积极的推动作用。

[1] 《布朗族简史》编写组. 布朗族简史[M].昆明: 云南人民出版社, 1984.

[2] 杨毓骧. 布朗族[M]. 北京: 民族出版社, 1988.

[3] 陈柳. 公弄布朗族的传统居住文化[J]. 西南民族大学学报, 2007(06): 44-46.

[4] 蔡红燕. 故园一脉:施甸县布朗族村寨“和”文化考察[M]. 北京: 民族出版社, 2008.

[5] 王翠兰. 云南民居续篇[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 1993.

[6] 苏国文. 芒景布朗族与茶[M]. 昆明: 云南民族出版社, 2009.

[7] 祁小强. 景迈芒景传统聚落景观形态保护与价值传承[D]. 昆明: 昆明理工大学, 2014.

[8] 李先逵. 干栏式苗居建筑[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2005.

[9] 崔丹丹. 云南部分少数民族民居屋顶装饰艺术研究[D]. 昆明: 昆明理工大学, 2011.

[10] 何泉, 刘加平, 杨柳, 等. 西部农村乡土民居建筑的再生[J]. 西部人居环境学刊, 2016, 31(01): 46-49.

[11] 刘玉鲜. 傣族与云南其他民族干栏民居比较研究[D]. 昆明: 昆明理工大学, 2010.

[12] 斯心直. 西南民族建筑研究[M]. 昆明: 云南教育出版社, 1992.

[13] 鲁道夫斯基. 没有建筑师的建筑:简明非正统建筑导论[M]. 天津: 天津大学出版社, 2011.

[14] 金悦. 拉祜族传统民居建筑文化变迁——以云南西盟县力所乡佐扩村南约寨为例[J]. 普洱学院学报, 2013(04):10-14.

图表来源:

图1:Google地图整理绘制

图2:谭春拍摄

图3、7-8:作者拍摄并整理

图4-6:作者绘制

表1-2:作者绘制

(编辑:郑曦)

Analysis on the Shape Transformation of the Blang Nationality’s Modern Dwellings—Taking Wengji Village in Lancang County of Yunnan Province for Example

BAI Xue, ZONG Dexin

Influenced by modern social economy, life-style and Dai culture, the forms of the Blang minority’s buildings have been changed. The transition of their dwellings from tradition to modern has been attracted growing attention in academic fields. This paper takes the Wengji Village in the region of Mangjing, Yunnan as the object, and analyzes the architectural layout, shape characteristics, materials and building customs, and the analysis of their development and trends will play a positive role in protecting and recovering the national architecture in this area.

Blang Nationality’s Modern Dwellings; Development; Change

10.13791/j.cnki.hsfwest.20160315

白雪, 宗德新. 现代布朗族民居形制发展研究——以云南省澜沧县芒景翁基寨为例[J]. 西部人居环境学刊, 2016, 31(03): 94-99.

TU-092.8

B

2095-6304(2016)03-0094-06

2016-04-10