贵州仫佬族民居考察及保护

叶文思 龚 鑘

贵州仫佬族民居考察及保护

叶文思龚 鑘

仫佬族作为贵州省人口较少民族之一,有其独特的民居特色。研究采用实地调研与测量的方法,以贵州省麻江县宣威镇基东村仫佬族村寨罗政学家宅为对象,研究传统的仫佬族民居构造,了解仫佬族建筑文化与汉族建筑文化的渊源与关系,从而更好的保护与开发仫佬族传统村落与民居。

仫佬族;民居;实地考察;保护

0 引 言

作为传统地域文化的一个重要组成部分,传统民居建筑充分反映了一个民族深刻的历史含义和文化底蕴。本文选取人口较少民族的仫佬族的传统民居建筑作为研究对象,通过对这些具有特色的少数民族传统民居研究,可以更好地保护、继承和发扬传统建筑的文化,发掘其民居建筑特色,并提出相应的保护措施,并为其可持续发展提供有用的思路。目前在研究仫佬族民居这一领域,国内鲜有专家学者涉足。

1 贵州省仫佬族渊源

中国有56个民族,这56个民族中有一部分被称为人口较少民族。所谓人口较少民族,指的是全国总人口在30万人以下的28个少数民族。仫佬族就属于我国人口较少民族的一个山地民族,全国总人口共20.75万人,主要分布在贵州、广西等地[1]。

仫佬族是明清时期中原汉族迁入西南边疆,经长期与当地土著居民融合而形成的[2]。在仫佬族的传统文化中,既反映出汉族文化的深刻印记,又表现出鲜明的地方民族特色,具有鲜明的时代性和地域性[3]。

叶文思: 贵州大学土木工程学院,硕士研究生,nirvana_com@163.com

龚 鑘:贵州大学建筑与城市规划学院,副教授

图1 贵州省麻江县宣威镇基东村区位示意图Fig.1 the location map of Jidong County, Guizhou Province

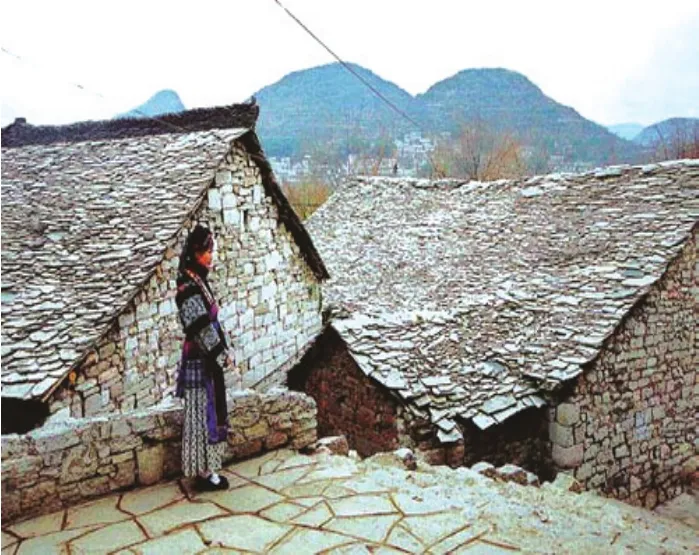

图2 仫佬族村寨Fig.2 village of Mulao nationality

目前贵州省仫佬族共有2.84万人,占全国仫佬族总人口的13.69%。仫佬族聚居地主要集中在麻江县的龙山乡复兴村和麻江县宣威镇基东村(图1)。人口近1.8万人,占全省仫佬族总人口的63.4%。其中,宣威镇基东村99%以上的人口均为仫佬族[4]。

2 贵州省仫佬族民居建构特色

由中原迁入西南地区后,为适应较之以往相对恶劣的生存环境,仫佬族祖先在自身中原传统文化的基础上,根据当地地理特点、气候条件和农耕文化的需要,并不断吸取当地文化、技术,发展出了特色鲜明的民居建构形式。这主要表现在以下几个方面。

2.1选址

通过对基东村的实地调研和采访,了解到由于西南山区多山少水,仫佬族在村寨选址、房屋建造等活动中按照多年实践经验的总结,在中原风水的理论基础上转化成了“负阴抱阳,前亩后山”的建筑选址原则。这种改变深深地打上了地理环境的烙印,生动地反映了人与自然的关系(图2)。甚至动土奠基,砍树发墨,砍中柱、梁柱、立房、上梁、钉大门等都要择定吉日吉时方可进行。

因此,仫佬族在村寨的选择和布局上形成了以下特点:(1)村寨的布局和选址上保留着深厚的中原风水文化印记,同时也根据地理环境的改变而做出相应的调整,更加注重对朝向、地势的选择;(2)仫佬族村寨较周边苗侗村寨的布局上更加自由,在对朝向、日照、通风的选择上也更加合理,整体布局则顺应地势和自然环境,暗合道家文化崇尚自然的思想精髓;(3)在空间结构特征上,建筑群落空间布局依山就势,充分地结合地形地貌。建筑单体朝向与村寨的总体方向一致。这与贵州大多数世居少数民族传统民居常采用向心性布局有所区别。

2.2功能布局

仫佬族民居功能布局在整体上呈现出少有的文化融合之势,既有因保留汉族生活而产生的功能布局方式,又有融合西南少数民族生活而产生的功能布局方式。仫佬族民居鲜有院落,多为两层住宅,上层为杂物储藏间,楼下用于居住(图3)。

图3 典型仫佬族民居内部图解Fig.3 the typical internal graphic of Mulao nationality’s residence

本文以基东村保存最为完好,最具代表性的罗政学老人家宅为研究对象。其房屋宽17m左右,进深10m左右,高7m左右。正门前有约1m宽平台,用来晾晒谷物以及平日纳凉使用。一进大门则为前堂,前堂是供奉祖先的神圣之地,用来举行各种仪式的主要场所,平日不得在前堂内长时间逗留。

前堂左侧为餐厅,餐厅内设有地炉(图4)。地炉一般设置在餐厅中,地炉常年生火,配有铁质三脚架,方便坐锅煮饭、烧茶。餐厅左边为厨房,厨房内有石砌的灶台。餐厅后边曾经为卧室,现在闲置为杂物间。厨房后面一间储物间,储物间是牲畜圈。

前堂右侧为客厅,承担起居室的功能,起居室后面为主人卧室。主人卧室内设置暗门的目的在于,一方面便于平日的交往,另一方面则是因为曾经战乱或世事动荡,为免遭不幸,预留的逃生通道,这也体现了外来民族在与当地融合过程印记。

2.3建筑构造

建筑构造方面,仫佬族建构形式采用我国南方少数民族常用的穿斗式木结构建筑。然而,仫佬族的穿斗式木构建筑与其他少数民族的穿斗式建筑略有不同。房屋在建造初期时为典型的架空基座,后期使用时,则用石块填充基座,地基一般高出地面1m左右(图5-8)。整栋木架构全由木匠凿出榫眼,用穿枋穿柱连接,搭建成架。山墙初为木板,后根据当地条件,或夯筑土墙,或者以砖石砌墙。

2.4装饰

在建筑装饰上,仫佬族居住的建筑门窗上普遍都有极其精美的木刻雕花(图9),这也是和当地苗侗民居有明显不同的地方,苗侗民居在建筑装饰上,基本难寻如此精美的木刻雕花。

图4 仫佬族地炉Fig.4 ground stove of Mulao nationality

通过走访基东村仫佬族村寨,不难发现仫佬族的民居几乎家家户户贴春联,这与中原汉民族的习惯相一致,同时又不同于当地的其他少数民族。

图5 仫佬族民居木架结构及毛石基座Fig.5 the wooden structure and stone base of Mulao nationality residence

图7 仫佬族民居剖面Fig.7 the section of Mulao nationality residence

图6 仫佬族民居前堂天花比左右两室较高Fig.6 the foreroom of Mulao nationality residence higher than the room beside it

图9 窗户上精美的木雕Fig.9 the exquisite wood carvings on the window

3 仫佬族民居与贵州省典型少数民族民居的比较

3.1选址比较

侗族在建寨子前会先建好鼓楼或者先确定鼓楼的位置,然后围绕在其周围各建居宅。仫佬族的选址方式则为顺应地形选址,并遵循中国传统风水文化[5]。

黔东南的苗族认为人是由枫树所生,村寨选址在有高大枫树的地方。仫佬族在选择村寨地点上,需要请专门的风水先生算出“吉地”后,再进行建设[6]。

3.2功能布局比较

苗族吊脚楼的堂屋是苗家人用来欢迎客人的房间,而仫佬族对待堂屋则有一种天然的神圣感,非必要不得入内。苗族村寨的户与户之间由小青石铺砌的小道连接,仫佬族则非常明显的表现出“户户相连”的特点[6]。

图12 布依族民居Fig.12 Buyi nationality residence

图10 苗族民居Fig.10 Miao nationality residence

布依族建筑多为两层,下层饲养牲畜猪、牛等,上层住人。仫佬族民居下层居住,上层用于存放粮食、杂物等[7]。

3.3建筑构造及建筑用材比较

苗族吊脚楼通常建在斜坡上,把地削成一个“厂”字形的土台,土台下用长木柱支撑(图10),按土台高度取其一段装上穿枋和横梁,与土台平行。仫佬族民居多选平地建穿斗式民居(图11),台基不被架空[6]。

布依族建筑的基本材料是石头加少量的木材(图12),仫佬族建筑的基本材料是木材(图13),仅以石头作为台基[7]。

4 仫佬族民居的保护与开发

图13 仫佬族民居Fig.13 Mulao nationality residence

图11 仫佬族民居Fig.11 Mulao nationality residence

仫佬族作为我国人口较少的山地民族,汉民族文化影响深刻,民族特征明显。仫佬族聚居的村寨地理位置偏远,交通条件不理想,对于保护仫佬族民居文化既有优势也有劣势。优势在于由于开发程度不高,民居整体保存较为完好;劣势在于由于交通的不便捷性导致各种活动难以开展。这里提出几点建议,用以保护及开发仫佬族民居文化。

4.1建立完善的仫佬族民居资料

仫佬族是中国人口较少民族之一,其在全国分布范围少,大片仫佬族村寨聚集区不多,因此,对于仫佬族民居的测绘、保护与资料搜集十分有必要。对于仫佬族民居的类型、分布范围、结构形式、聚落状况等,应全面普查、归档录入。同时,按照建筑新旧程度及规模大小区分重要程度,依此进行清理、整修,从而建立仫佬族民居资料体系。

4.2建立民族生态博物馆

诞生于1971年法国的生态博物馆新概念,如今已遍布世界,而贵州地区共有四座民族生态博物馆:六枝梭嘎、黎平堂安、锦平隆里、花溪镇山。生态博物馆与传统博物馆所不同的是,它非常强调珍贵的物质文化遗产应原状地保护和保存在其所属社区及环境中,不但要完整地保护好物质文化遗产,还要完整地保护好相应自然景观。仫佬族基东村村寨尚未被开发或者破坏,因此,建立民族生态博物馆能够很好地完整保存仫佬族民族文化,将仫佬族的物质、非物质文化全部保存。

4.3制定相应的政策法规

近年来,国家对于物质与非物质文化遗产的保护出台了一系列法规和政策。在实施这些政策时,须结合实际情况,制定一些适应当地的政府法规,以补充和完善对于民族文化遗产的保护措施,做到有法可依、有法可循,这是保证少数民族文化遗产能够永存的长效机制。

仫佬族的文化特征无不反映出仫佬族受汉文化的影响,并积极传承汉文化。这使得仫佬族先民在西南地区繁衍生息时在不摒弃汉文化的同时,又融入当地其他少数民族新的文化元素。充分体现出仫佬族建筑文化中汉民族文化的影响力及其适应自然的能力,独具仫佬族民居建筑特色。因此,对仫佬族民居的研究具有极为重要的意义。

[1] 中国民族宗教网. 人口较少民族[EB/OL]. (2013-04-27) [2015-05-25] http://www. mzb.com.cn/html/Home/report/396823 -1.htm.

[2] 崔昆仑. 民族融合与文化交流的侧影[J].贵州民族研究, 2011(04): 65-68.

[3] 李甫春. “冬”与仫佬族源流追溯[J]. 中南民族大学学报, 2004(01): 46-52.

[4] 新华网. 贵州麻江县仫佬族同胞欢度仫佬年[EB/OL]. (2012-11-15) [2015-05-25] http://www.gz.xinhuanet.com/2012-11/ 15/c_113693969.htm.

[5] 夏斐, 唐文. 侗族民居建筑特色及其文化内涵探析[J]. 艺术探索, 2009(04): 81-82.

[6] 李智伟. 贵州凯里地区苗族民居考察[J].民族论坛, 2008(02): 24-25.

[7] 王蕾蕾. 贵州布依族民居[C] //中国民族建筑研究会, 吉林省建设厅. 地域建筑文化论坛论文集, 2005.

图片来源:

图1:百度地图截图

图2-3、9、11、13:作者拍摄

图4:照片为作者实地拍摄,平面图为作者绘制

图5-8:作者绘制

图10、12:源自网络

(编辑:申钰文)

The Study on the Residence and Protection of Mulao Nationality in Guizhou Province

YE Wensi, GONG Lei

As one of the few minorities in Guizhou Province, Mulao possesses its unique residential characters. By adopting field research and measurement methods, this study has taken Luo Zhengxue’s dwelling (in Jidong Village, Majiang County, Guizhou Province) as the research object in order to understand the traditional house structure and discuss the origin and relationship between Mulao dwellings culture and Han architectural culture. The objective is to better protect and develop traditional Mulao villages and domestic residences.

Mulao Nationality; Residence; Investigation; Protection

10.13791/j.cnki.hsfwest.20160316

叶文思, 龚鑘. 贵州仫佬族民居考察及保护[J]. 西部人居环境学刊, 2016, 31(03): 100-104.

TU241.5

B

2095-6304(2016)03-0100-05

2015-05-06