以问题为中心的地理思维教学方式应用

——以“资源的跨区域调配——西气东输”一课为例

龚燕钦

(莆田第二十四中学,福建莆田351142)

以问题为中心的地理思维教学方式应用

——以“资源的跨区域调配——西气东输”一课为例

龚燕钦

(莆田第二十四中学,福建莆田351142)

文章从目前大部分学生存在的地理思维问题出发,对以问题为中心的地理思维培养的教学方法进行实践,通过创设情境,搭建问题支架,学生提出问题,问题评价,解决问题,完成教学目标,评价反馈等环节对教学目标进行系统建模,并逐步实现教学目标,实现学生知识、经验的重构。以问题为中心的地理思维教学方式在提高学生地理思维能力的同时,也提高了教学效率和学生学习兴趣。最后笔者也对此教学方法的更好应用提出了一些思考。

问题;地理思维;教学方式

“获得地理基本技能,发展地理思维能力,初步掌握学习和探究地理问题的基本方法和技术手段。”这是高中地理课程标准的目标之一。地理思维能力可分为形象思维能力与抽象思维能力,形象思维能力主要是地图的应用能力,抽象思维能力主要包括对地理事物的想象,对信息的判断、提取、概括、分析、综合、评价与应用的能力。[1]笔者以所任教班级为例,针对学生存在的抽象思维能力的缺点,探索利于培养和发展学生地理思维能力的教学方法。

一、高中生地理思维能力发展存在的问题

(一)地理思维能力价值较低

地理思维能力有大小、高低之分,不同的地理思维活动所蕴含的价值是不一样的。大部分学生的地理思维活动还停留在记忆与理解层次,综合分析和应用等价值较高的地理思维能力非常薄弱。

(二)地理思维空间狭小

学生地理思维定势现象较严重,逆向性、发散性、创新性的地理思维能力薄弱。一些学生平常学习中懒得动脑,考虑问题的角度单一,寻找解决问题的途径和方法单一,难以对地理知识进行融会贯通和应用。如会分析三角洲形成的原因而不会分析不易形成三角洲的原因。

(三)地理思维逻辑性缺乏

从平常教学中学生对地理问题的语言回答及平时作业的答题情况看,学生的叙述较随意,缺乏条理性和逻辑性。例如:分析俄国18世纪前涅瓦河河口沼泽广布的自然原因(题目材料中含区域水系图与气候特征图)。学生回答:纬度高,冬季寒冷,夏季温暖,降水少,河口地势低洼,蒸发弱,排水不畅。从学生答题可看出地理要素之间的因果关系混乱,层次不清,逻辑思维应是有根据、渐进式的:从气候特征图中推出降水量大于蒸发量,蒸发量弱又主要与其地处高纬,气温较低有关;从水系图中知道此地为河流的入海口,地势低洼,不仅排水不畅且海水易倒灌。最后得出答案:①纬度高,气温低,蒸发弱,蒸发量小于降水量;②位于河口,地势低洼,海水易倒灌,排水不畅。

二、基于问题为中心的地理思维培养的教学

笔者平时一般采用导学案教学,因为它可帮助学生掌握教材内容,指导学生自主学习。以“资源的跨区域调配——西气东输”一课为例,导学案设计如下:

第一部分:【课标要求】举例说明资源跨区域调配对区域地理环境的影响。

第二部分:自主性学习

(一)旧知识再现

1.我国主要资源(煤、油气、淡水,水能)的分布特点?

2.我国东、中、西部三个经济带经济发展水平及发展速度如何?

(二)新知识探究

1.实施西气东输的原因

(1)概括跨区域资源调配的原因

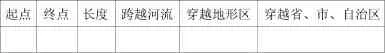

(2)“西气东输”工程概况(以一线为例)

(3)分析我国西气东输的原因

2.西气东输对区域发展的影响有哪些?

第三部分:合作探究(题略)

第四部分:知识整理与框架梳理

第五部分:知识巩固与训练

课堂上学生展示自学的成果,教师解惑释疑并突出重难点,完成教学目标。笔者逐渐发现这种教学方式没有使学生的地理思维充分地发展起来,学生基本上只是跟着教师的思路走,不会提出地理问题,不会系统地阐释、分析和论证地理问题。鉴于此笔者欲寻求一种更有利于学生地理思维培养的教学方式。

以问题为中心的地理思维培养的教学方式是张剑平、朱雪梅等在《地理思维建模的实践与思考》一文中提出的一种教学方式,它首先对地理事项提出问题,再对问题进行分析讨论,最后解决并理解问题,其关键是将中心问题分解成若干问题,并通过系统建模对之理清与解决,实现知识、经验的重构。[2]笔者认为此种教学方式不仅能提高学生的地理思维能力,也能提高学生学习的兴趣,因此以“资源的跨区域调配——西气东输”一课为例尝试此种教学方法。

(一)创设情境

教师先从日常生活入手,结合与教学内容相关的图片、表格、视频等资料唤醒学生的生活基础、知识基础及能力基础。

例如,教师先问学生家里做饭采用哪种能源?每个月的费用大约是多少?再给予学生未掌握的相关数据,让学生对自己家里的电费和天然气费用进行计算,把学生带到本节课的学习情境中。

(二)搭建问题支架

围绕学习目标,教师构建操作性较强的地理知识问题形成的支架,引导学生发现问题,训练学生的多项思维。

教师展示“世界及中国能源消费结构图”及某科学家说的“在不确定全球气候变暖的因素中,天然气是一种无悔的燃料”这句话,让学生思考并提出相关问题,学生尝试设置问题。

生1:在不确定全球气候变暖的因素中,天然气为什么是一种无悔的燃料?

生2:使用天然气作为燃料与其它燃料比有何优势和劣势?天然气在中国能源消费结构中为何比例很小?

生3:天然气的开发难度有多大?如何看待我国的天然气开发前途?

……

教师纠正学生所提问题的叙述语病,一方面对问题给予肯定,另一方面鼓励学生对所提问题进行探讨,最后师生共同搭建问题支架。

(三)学生提出问题

根据不同的生源及学生在此模式学习的不同阶段,教师的引导及支架帮助要有所变化,最终学生要能脱离教师搭建的支架,能进行独立地思考与自我构建。

教师展示西气东输的相关视频,学生分组按以上支架提出与此工程相关的地理问题,然后各小组对产生的问题进行归纳、展示:

小组1:①天然气在运输过程中是否有损耗,如何解决?

②为什么要实施西气东输工程?

③西气东输工程对区域发展的影响有哪些?

小组2:①西气东输工程可以带动哪些产业的发展?

②工程沿线自然环境是否会受影响?

③西气东输工程对输出地与输入地各有哪些影响?

④西气东输工程投入情况如何,何时进入受益期?

小组3:①西气东输主干线管道为什么多经过大中城市?

②西气东输工程安全性如何?

③西气东输可以带动哪些产业的发展?

④天然气使用后,传统煤炭产业又该如何应对?

⑤西气东输工程是否会加剧西北地区的荒漠化?

小组4:①针对西气东输工程的建设,政府做了哪些方面的支持?

②西气东输工程建设上有什么困难?

③西气东输工程对中西部发展的意义?

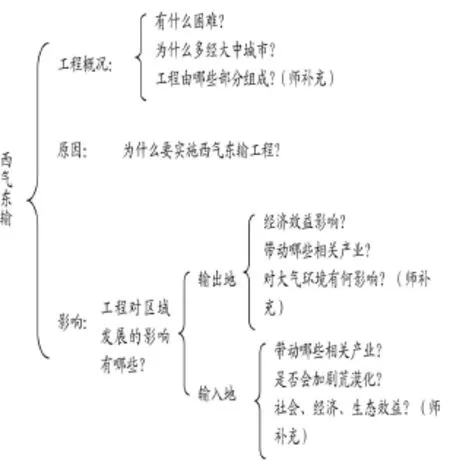

(四)问题评价

通过组内成员之间、小组之间及师生之间的评价,挑选出与教学目标相关的问题(其它有价值的问题可作为课后探究),利用思维导图以问题的形式对教学内容重新建构。建构时依据实际情况可由教师建构为主逐渐转为以学生建构为主,教师在此过程中主要是起引导和点拨的作用。

(五)解决问题,完成教学目标

学生调动相关的地理知识解决问题,完成教学目标。例如第3组学生讨论“西气东输工程是否会加剧西北地区的荒漠化?”这一问题,有的学生说在第二章第一节“荒漠化的防治”的学习中已知道西北地区植被稀少,生态环境脆弱,因此西气东输工程的建设势必会破坏管道铺设线附近的生态环境;有的学生说在“荒漠化的防治”中提到荒漠化防治的一个措施是“采取措施,多途径解决能源问题”,因此西气东输工程的建设能改善当地的生态环境。在组内成员争执不下时,教师及时提供一些西气东输工程建设中对沿线植被、土壤等的保护方案内容,学生最终得出结论:西气东输工程沿线地区的居民可利用工程输送过来的天然气作为能源,从而缓解因植被破坏而造成的荒漠化。学生在解决问题的过程中也完成对地理新旧知识的重构与内化。

(六)评价反馈

通过生生交流,师生交流对教学内容的掌握情况进行评价反馈。例:小组1对“为什么要实施西气东输工程?”的答案分析是:①从中西部能源生产和消费结构中可知东部能源的产量较小但需求量大,西部相反。②从课文第83页的内容可概括出天然气是一种清洁能源,可用之调整我国的能源消费结构。其他组同学有完全认同的,也有质疑的,如“东部地区天然气与原煤的产量虽小,但原油产量占44﹪,为什么还要到距离东部市场这么远的西部去开发运输天然气?”“由西气东输的原因能否分析归纳出其他能源资源开发的条件呢?”对这些问题师生进一步探讨,最终得出西气东输的原因是:①我国能源生产地与消费地的差异;②能源消费结构的调整;③西部是我国油气资源开发的战略重点。并归纳出能源资源的开发条件是:自然条件(资源丰富度及优点、气候、地形、水源、地质)和社会经济条件(市场、技术、资金、交通、政策、开发历史)。

三、基于问题为中心的地理思维培养的教学思考

(一)情境创设要围绕地理学科核心价值观

要引导学生主动参与到课堂中,使得地理思维能顺利进行,首先就要创设与学生生活实际接近的地理,让学生觉得自己学的是生活中的地理。高中地理教学内容含自然地理、人文地理及人地关系,在进行不同内容的地理教学时,教师如何从学生的角度出发创设情境,让学生感兴趣,这是教师需不断研究的内容。

(二)问题支架的搭建要考虑教学内容和学情的差异性

由于思维类型多样,教学内容不同,学生的学情不同,某一教学内容的问题支架并不是适用于所有的教学内容或所有的学生,所训练的思维类型可能存在片面性。能否有其它问题支架并入,以形成较全面的、操作性较强的问题支架。

(三)基于问题为中心的教学对教师素养提出了更高要求

教师除扎实的教学基本功外,还要不断更新自身的知识。现代社会知识更新快,学生获取知识的途径也广,课堂上学生会提各种各样的问题,教师要能顺利地引导,就需要有深厚的知识底蕴和终身学习的自觉性;还要有较强的组织能力,能把各种各样的问题聚拢,保证教学目标的完成;也要教师能融入学生,能够构建和谐的课堂氛围,缩小师生间的心理差距,学生才能敢于畅所欲言。

(四)基于问题为中心的教学提高了学生学习的自主性

课后针对此教学尝试对学生进行调查,大部分学生表示认可,主要体现在以下两方面:

一方面,学习地理的兴趣提高了。平常的课堂以教师讲,学生听为主,学生主动动脑的机会少,在听课的过程中,学生常会走神,学习地理的兴趣不高。以问题为中心的地理思维模式的教学模式,教师主要是引导学生怎样学,怎样思考,学生可以放开思维的缰索,提出各种自己感兴趣的地理问题,学习地理的兴趣高涨。当然也有个别同学懒得动脑,在课堂上得过且过,为保证学生能及时有效的进行地理思维活动,教师可要求学生先把自己提的问题写在纸上,课后收集起来进行检查并及时纠偏。另一方面,学生在提出地理问题时,自身已对旧知识进行了重新组合,并初步建立了新旧知识的联系。[3]通过地理思维培养的训练,学生不但实现了知识的自我建构,也提高了提取信息、分析、评价、推理等地理思维能力。

[1]黄胜美.新课程理念下的高中地理逻辑思维能力的培养[D].福州:福建师范大学,2014.

[2]张剑平,朱雪梅,周文健.地理思维建模的实践与思考[J].中学地理教学参考,2009(12).

[3]颜财滨.初探培养学生问题意识的方法[J].福建基础教育研究,2012(8).

G633.55

A

1673-9884(2016)06-0079-04

2016-05-18

龚燕钦(1980-),女,福建莆田人,莆田第二十四中学一级教师。