海上稠油热采开发经济界限研究

刘新光,田 冀,李 娜,王 磊,蔡 柳

(中海油研究总院,北京 102200)

海上稠油热采开发经济界限研究

刘新光,田 冀,李 娜,王 磊,蔡 柳*

(中海油研究总院,北京 102200)

针对海上稠油热采成本高、经济界限与陆地油田热采差异较大,无法套用陆地油田稠油热采储量筛选标准的问题,通过研究热采单井累计产油量的关键地质油藏参数,以数值模拟结果为基础绘制了单井热采效果预测图版。通过油藏、钻采、工程、经济等多专业协同,明确了不同海洋工程依托模式下稠油热采开发经济界限,并对比了多元热流体和蒸汽吞吐2种开发方式的经济性,为海上稠油热采整体规划决策提供了技术支撑。

海上稠油热采;技术界限;经济开发;多元热流体;蒸汽吞吐;渤海油田

0 引 言

渤海油田稠油储量丰富。截至2014年,已发现地下原油黏度大于350 mPa·s的稠油储量(以下简称海上特殊稠油)占到总储量的20%。这部分储量采用常规水驱开发效果较差[1],需采用热采方式才能够有效动用。自2008年以来,渤海油田分别在BHN35油田南区[2]和BHL27油田进行了多元热流体、蒸汽吞吐现场试验。热采开发经济界限与陆地油田有较大差异,陆地油田稠油热采筛选标准[3-4]不适用于海上稠油储量级别的划分,需要建立考虑海上不同的储量类型、开发方式及工程模式等因素的海上稠油热采经济开发技术界限。

1 海上稠油热采储量开发效果预测

通过对渤海BHN35、BHL16、BHQ33、BHP91这4个典型特殊稠油油田119个砂体近2×109t储量进行特征分析,将海上特殊稠油储量分为单砂体纯油区型、底水(过渡带)型、互层多砂体组合型3种模式。

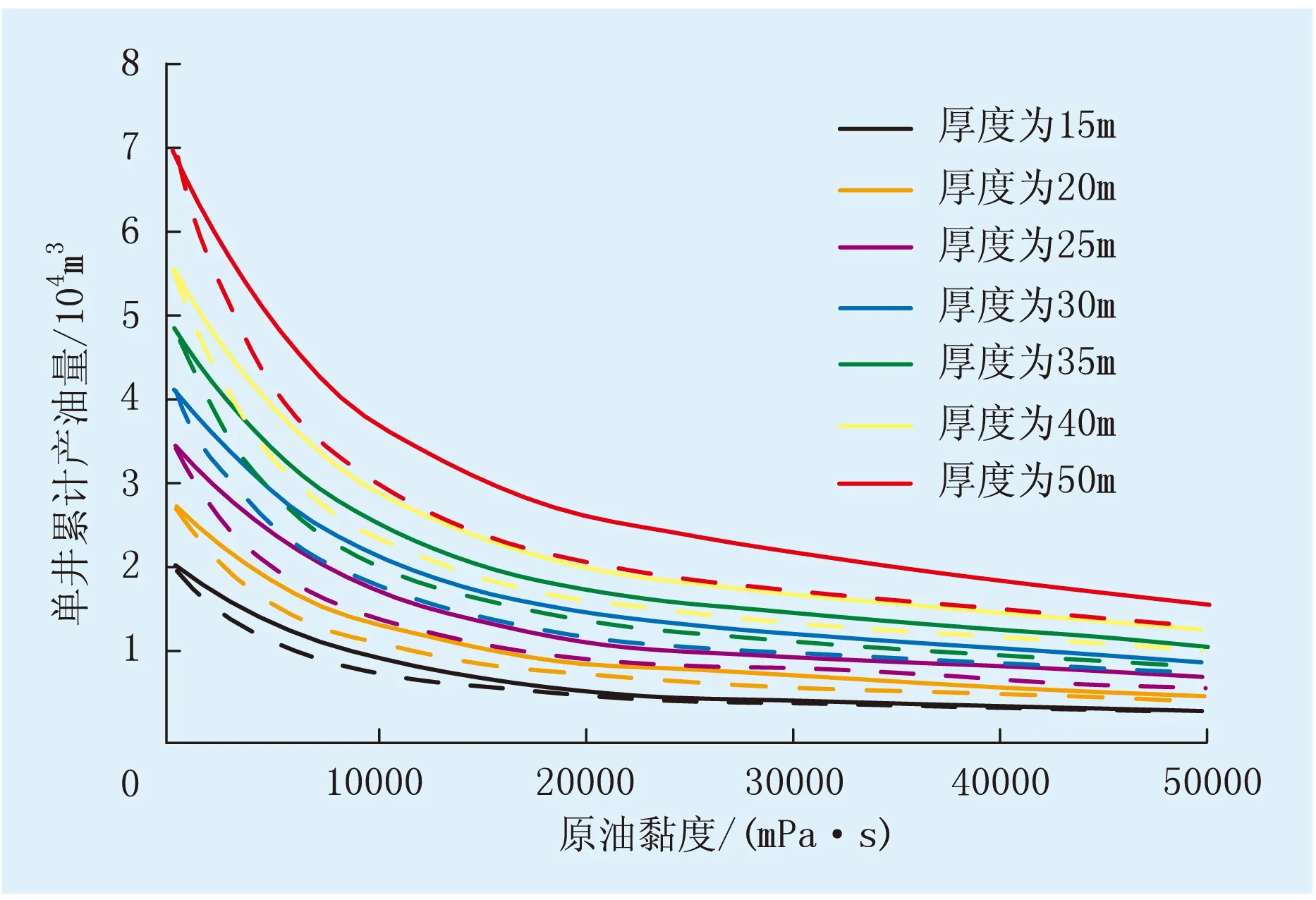

根据目标油田的参数范围,分别设置了模式下的3因素、7水平机理模型正交实验147组,用以确定影响开发效果的主控因素,参数设置如表1所示。通过极差分析法[5],分析出3种模式分类下单井累计产油量的影响权重排序,单砂体纯油区型的影响权重为黏度最大,其次为厚度,再次为埋深;底水(过渡带型)的影响权重为厚度最大,其次为黏度,再次为水体倍数;互层多砂体组合型的影响权重为黏度最大,其次为厚度,再次为净总比。可见,3种地质模式下单井累计产油量的主控因素均为厚度和黏度。根据表1中不同厚度和原油黏度的组合,分别考虑海上多元热流体和蒸汽吞吐2种开发模式[6],采用294组机理模型进行敏感性研究,绘制海上稠油热采单井累计产油量预测图版,预测不同模式、不同厚度和黏度组合下的单井累计产油量。模型主要参数见表2。

表1 海上稠油热采关键地质因素分析正交实验设计参数

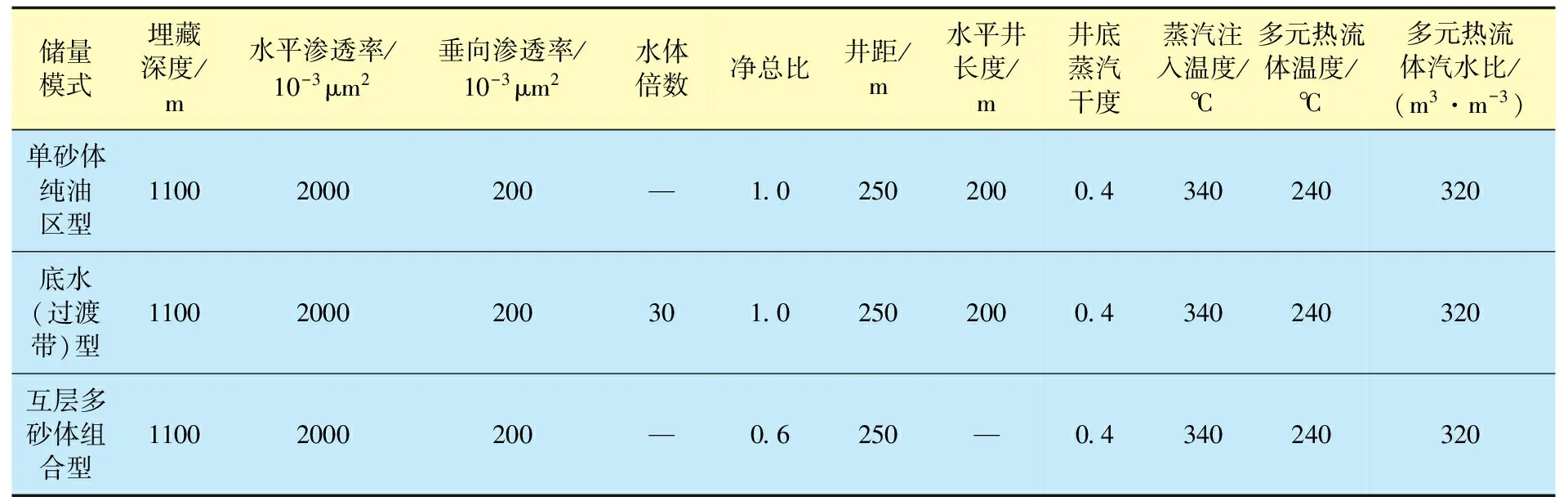

表2 机理模型主要参数

1.1 单砂体纯油区型

单砂体纯油区型是指边水或封闭油藏中单砂体具有一定厚度的油藏,根据陆上油田及海上BHN35、BHL27油田开发经验,此类油藏可采用水平井开发[8-9]。图1为单砂体纯油区型热采单井累计产油量预测图版,图中实线表示蒸汽吞吐,虚线表示多元热流体开发(下同)。由图1可知,原油黏度升高,单井累计产油量逐渐降低;原油黏度越大,不同厚度下的单井累计产油量越接近,厚度越不敏感。油藏厚度增大,单井累计产油量逐渐增大;油层厚度越大,原油黏度对单井累计产油量越敏感。对于单砂体纯油区型模式,原油黏度在1 000 mPa·s以内时多元热流体吞吐开发效果略好。较大的原油黏度下,蒸汽吞吐开发效果较好。这是由于原油黏度较低时,原油流动对热焓要求较低,蒸汽吞吐开发的高热焓优势不明显,多元热流体的增能保压作用能够得到很好的体现。当原油黏度较高时,降黏成为影响开发效果的首要因素,此时热焓较高的蒸汽吞吐体现出一定的优势[10]。

图1 单砂体纯油区型热采单井累计产油预测图版

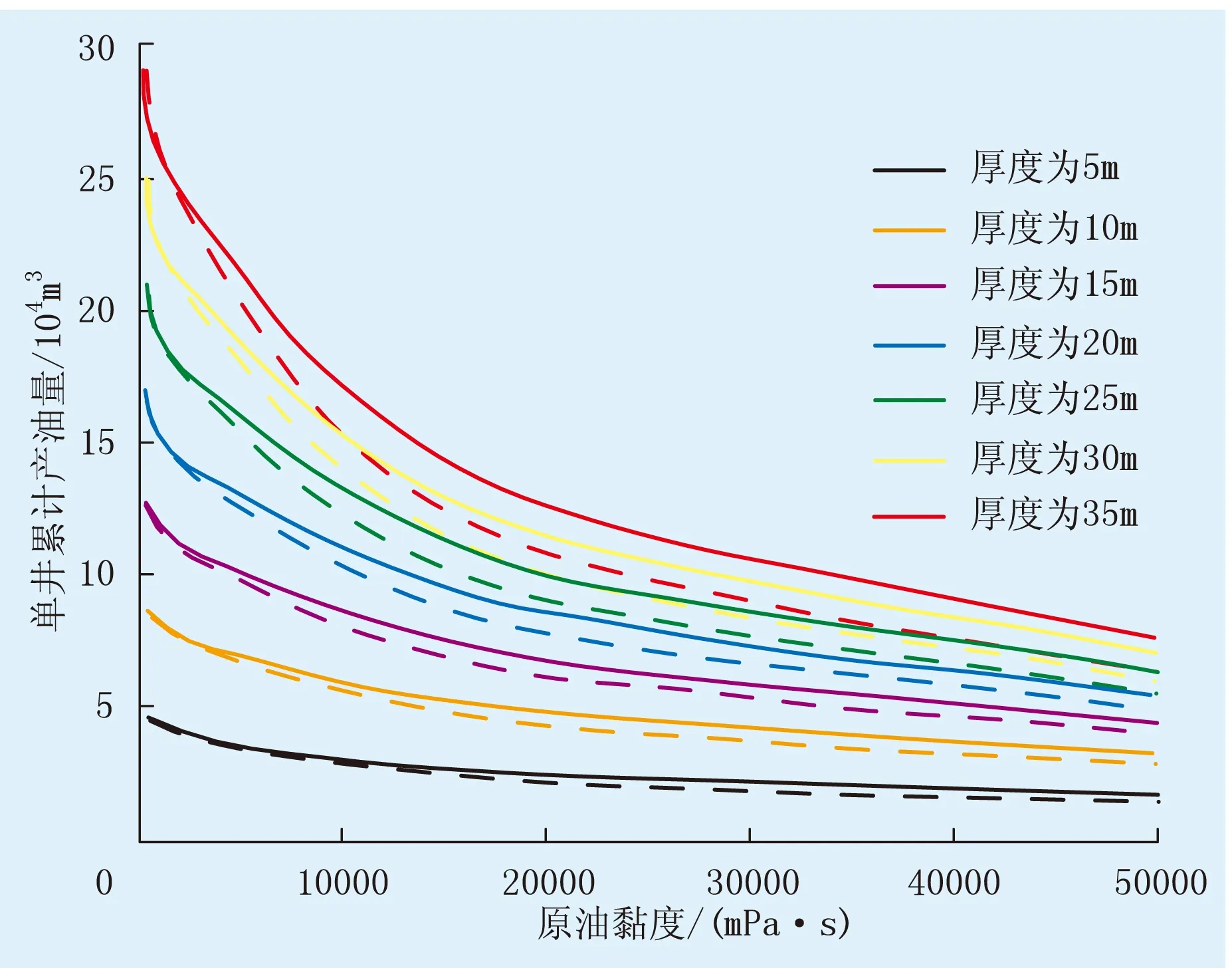

1.2 底水(过渡带)型

底水(过渡带)型是指底水油藏或处于边水油藏过渡带区域的储量,同样适用于水平井开发(图2)。底水(过渡带)型相比于同样采用水平井开发的单砂体纯油区型,具有以下特点:①相同厚度及黏度下,底水(过渡带)型单井累计产油量约为单砂体纯油区型的一半,说明底水的吸热作用导致热采效果明显变差;②原油黏度为350 ~50 000 mPa·s,采用多元热流体吞吐的开发效果低于蒸汽吞吐,说明由于底水对油藏能量的补充作用,多元热流体的增能保压效果变得并不明显。

图2 底水(过渡带)型热采效果预测图版

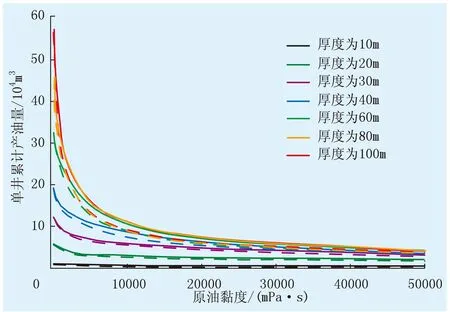

1.3 互层多砂体组合型

互层多砂体组合型是指砂体厚度较小、且呈互层状分布的多砂体组合,此类油藏适合采用定向井合层开发。图3为互层多砂体组合型热采单井累计产油量预测图版。在相同的油层总厚度下,单砂体纯油区型水平井热采的累计产油量约为互层多砂体组合型的5倍,其原因主要为:①对于单层油藏,相同油层厚度下,水平井的单井累计产油量大约为定向井的2~4倍[11];②相同油层厚度及相同井型的情况下,互层多砂体组合型储层被多个泥岩隔层所分割,净总比较低。根据相关研究结果[12],净总比由1.0下降至0.5时,单井累计产油量降低至原来的60%。

图3 互层多砂体组合型热采效果预测图版

2 海上稠油热采经济界限研究

2.1 海上油田开发不同工程模式

海上稠油热采开发的经济性受到海上不同工程模式的影响[13]。根据渤海目前的生产情况将工程模式划分为:①独立开发,即新钻热采井,新钻井口平台、中心处理平台及外输管线[14-15];②依托开发,即新钻热采井,新建井口平台,中心处理平台和外输管线依托原有设施(为简化期间,暂不考虑设施改造费用);③挖潜开发,即不需要新建井口平台、中心处理平台和外输管线,仅考虑在原有井口平台上增设注热设备,新钻热采井。

2.2 海上稠油热采经济界限概算

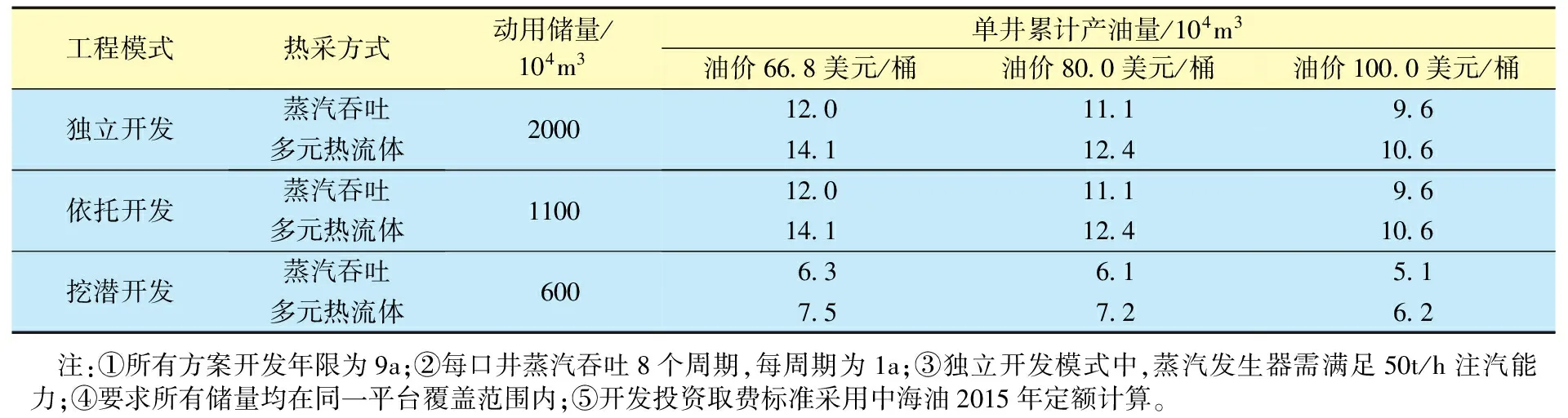

采用多专业协同研究的方式估算海上稠油热采的经济界限。油藏专业编制不同开发方式下的开发指标;钻采专业设计热采井钻采方案,给出钻井、完井及采油费用;工程专业根据不同的开发模式、生产规模设计不同的工程方案,开列平台设备表;经济专业评价经济效益[16]。根据经济效益的情况,油藏专业修改虚拟开发指标,其他专业更新方案,直至找到合理的经济界限(对应内部收益率12%[17])。根据以上过程,确定的热采开发经济界限如表3所示。

表3 海上稠油热采开发经济界限

以上计算结果说明,挖潜开发模式经济门槛最低,在目前的评价油价下(66.8美元/桶),单井累计产油量的门槛在6.3×104~7.5×104m3,动用储量需大于600×104m3以上;依托开发单井累计产油量门槛在12.0×104~14.1×104m3,动用储量需大于1 100×104m3;独立开发经济门槛最高,在单井累计产油量12.0×104~14.1×104m3的基础上,动用储量需大于2 000×104m3。随着油价的升高,单井累计产油量界限逐渐下降。

同时,由于注热设备费用及热采操作费的不同,多元热流体开发经济门槛略高,约为蒸汽吞吐单井累计产油量界限的120%。值得注意的是,该结论受到油田服务合同模式、设备发展情况、评价油价等多方面的制约,任何一种因素变化都可能造成结果的反复。

综上所述,对于某一特定的海上特殊稠油储量,通过其储量类型查询相应的开发效果预测图版(图1~3),根据其厚度和黏度预测其热采开发单井累计产油量;通过该油田及其附近海上生产设施情况确定其工程模式,再对应查出不同油价下的热采开发经济界限。当砂体储量和预测的累计产油量均在经济界限以上时,热采开发具备经济价值;反之,则不具备经济价值。对于具备热采开发价值的储量,还可以比较多元热流体和蒸汽吞吐开发的经济性,进而优化热采开发方式。

3 结 论

(1) 通过海上稠油储量模式分类、单井累计产油量预测图版及不同工程模式下的经济界限研究,明确了海上条件下能够经济有效开发的稠油热采储量特征及规模,为渤海稠油热采整体规划决策制订提供了依据。

(2) 相比于其他储量模式,单砂体纯油区型累计产油量较高,更易达到海上稠油热采经济界限,应为海上勘探及开发重点攻关类型。

(3) 不同的开发方式和工程依托模式下,海上稠油热采的经济界限不同。目前的服务价格体系下,蒸汽吞吐开发经济门槛略低;挖潜开发门槛远低于依托开发和独立开发。因此,海上稠油热采应重点关注已开发油田及其附近的特殊稠油储量,研究在原注水开发平台增设热采设备的技术及其可行性,立足挖潜及依托开发。

[1] 郭太现,苏彦春.渤海油田稠油油藏开发现状和技术发展方向[J]. 中国海上油气,2013,25(4):26-30.

[2] 刘小鸿,张风义,黄凯,等.南堡35-2海上稠油油田热采初探[J].油气藏评价与开发, 2011,1(1-2):61-63.

[3] 刘文章.稠油注蒸汽热采工程[M].北京:石油工业出版社,1997:179-186.

[4] 中国石油天然气总公司.SY/T 6169-1995 油藏分类[S].北京:石油工业出版社,1995.

[5] 李敬松,姜杰,朱国金,等.稠油水平井多元热流体驱影响因素敏感性研究[J].特种油气藏,2014,21(5):103-108.

[6] 李延杰, 张艳玉, 张贤松,等. 海上稠油油藏蒸汽吞吐周期注汽量优化研究[J].油气地质与采收率,2014,21(5):87-89,93.

[7] 王学忠,毕义泉,谷建伟,等.应用水平井复合采油及配套技术开发薄浅层超稠油[J]. 大庆石油地质与开发,2014,33 (1):170-174.

[8] 张维申.水平井在齐604块薄层稠油热采中的应用[J].特种油气藏,2008,15(3):49-55.

[9] 李敬松,杨兵,张贤松,等.稠油油藏水平井复合吞吐开采技术研究[J].油气藏评价与开发,2014,4(4):42-46.

[10] 郑伟,袁忠超,田冀,等.渤海稠油不同吞吐方式效果对比及优选[J].特种油气藏,2014,21(3):79-82.

[11] 张义堂.热力采油提高采收率技术[M].北京:石油工业出版社,2006:205-207.

[12] 王贤君,刘向斌,孟建勋,等.萨北过渡带复合热载体吞吐注采参数优化[J].大庆石油地质与开发,2014,33(2):141-144.

[13] 李新仲,谭越.海上油气田开发工程模式探讨[J].石油工程建设,2015,41(1):1-4.

[14] 谢仁军,刘书杰,吴怡,等.海上热采井预应力固井套管柱力学分析及可行性探讨[J].中国海上油气,2015,27(3):113-119.

[15] 陈宏举,周晓红.区域开发中的海底管道管输工艺[J].石油规划设计,2011,22(4):30-33.

[16] 谭杨.海上油田开发工程方式经济性分析[J].现代经济信息,2015,30(7):426-430.

[17] 谭杨,宋艺.海外油气田并购项目经济评价研究[J].北方经贸,2015,25(6):205-207.

编辑 张耀星

20150906;改回日期:20160319

中海石油(中国)有限公司“十二五”重大科技项目“海上稠油热采开发方案设计方法及关键技术研究”(2013-YXZHKY-013)

刘新光(1984-),男,工程师,2007年毕业于中国石油大学(北京)石油工程专业,2010年毕业于该校油气田开发专业,获硕士学位,现从事海上油田开发前期设计工作

10.3969/j.issn.1006-6535.2016.03.025

TE345

A

1006-6535(2016)03-0106-04

* 参与研究工作的还有郑强、李卓林、郑伟、张明。