逆向聚中与原位返回

——中国古代审美意识生成机制十八解

邹 华

(首都师范大学文学院,北京 100089)

逆向聚中与原位返回

——中国古代审美意识生成机制十八解

邹 华

(首都师范大学文学院,北京 100089)

中国古代审美意识生成机制与中国美学“原点”密切相关。所谓原点即中国美学的历史起点,而这个起点首先是被当作终点或文化积累的结果来看待的。通过对上古宗教中自然神灵与祖先神灵的相互关系的研究,本课题试图揭示中国古代人性结构的生成方式和审美意识的特殊机制,并以“四象三圈”的分析模式,展现中国古代美的基本形态和内部结构。这一图式,或许可以为理解中国文化的审美特质,为研究原点之后中国美学的流变及现代转型,提供新的审视角度和理论依据;而所谓“十八解”则是对其基本内涵以及历史过程的十八个关键问题或逻辑要点的概要解说,其中关于中国古代美学最高理性范畴三大特点,即以“逆向聚中”机制而形成的“道不高,德不低;道性柔,德性刚;道形隐,德形彰”的观点,则试图对包括中国美学在内的整个中国文化的精神内核作出更深入的阐释。

祖先崇拜;自然崇拜;天道;人德;四象三圈

01.原始宗教中的自然神灵和祖先神灵是先民心灵状态的投射和外化,其中孕育着理性精神的萌芽,在从宗教到哲学的思维净化过程中,自然的神灵被抽象为“道”,祖先的神灵则被抽象为“德”。因而从其实质讲,自然的神灵与祖先的神灵,抑或“道”与“德”不过是人的理性精神的两个侧面而已。

02.“道”与“德”各有侧重。“道”作为理性精神,代表人探究事物之本质和规律的需求,并通过抽象思维的知性(形成概念范畴)方式表现出来,可称之为自然理性或认知理性;“德”作为理性精神,代表人设立目标和追求功利的需求,并通过具体实施的世俗方式表现出来,可称之为社会理性或实践理性。

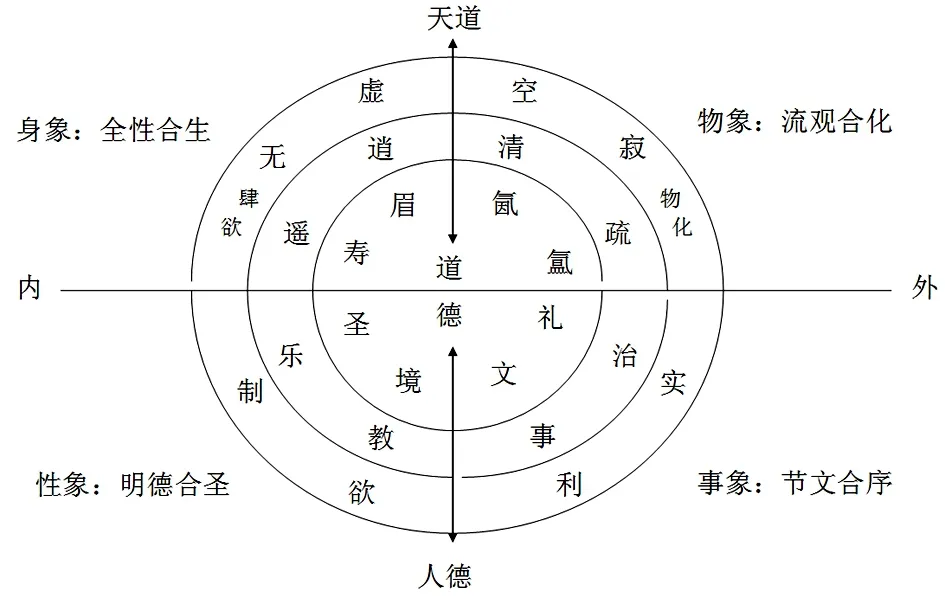

03.在古代历史条件下,作为认知理性的“道”具有超越和凌驾于感性之上的倾向,或者说,这种理性是以感性与理性二分的方式得以生成的。在这里,所谓“感性”就是包括人的肉体在内的自然现象,“道”之所以超越其上,原因有二:一是认知理性所内含的知性思维具有抽象化和概括化从而超越感觉经验的特性,二是主体能力的微弱需要外力亦即广大宇宙自然的支撑方能达到人的自我提升;在这两种力量的综合作用下,认知理性必须上升到高远纯净的天界彼岸,于是“道”为“天”之“道”。

04.与认知理性的“上下二分”不同,实践理性却是以“平面凑集”的方式生成的。所谓“平面凑集”,即这种理性以俯就感性而不是超越其上的方式发生作用。在这里,所谓感性就是包括人的情性在内的社会生活,而俯就于其中并处在中心位置的实践理性,则对世俗欲望和功利追求发生引导规范的作用,于是“德”为“人”之“德”。

05.“天道”与“人德”各有侧重,但作为人的理性精神的两个侧面,它们又是相互涉入、相互作用的。在古代希腊,祖先神灵随着祖先崇拜的衰落而转化为英雄神,并借助自然神灵的力量向高远的天界飞升,换言之,认知和实践作为理性精神的两个侧面,它们以协同的方式到达的理念的本体彼岸,在这个由“道”和“德”融合而生的永恒自足的理念本体下面,匍匐着人的肉体和情性,匍匐着自然现象和社会生活,由此,感性和理性之间的距离被远远地拉开,“两个世界”亦即超绝的彼岸世界和世俗的此岸世界形成了。

06.与古希腊原始宗教中的自然神灵相同,在中国上古宗教中,从自然神灵生发出来的认知理性仍然具有超越和凌驾于感性之上的倾向,差别在于,祖先崇拜力量的强大使祖先神灵与自然神灵的关系以另一种方式体现出来:祖先神灵长久地驻守在氏族血缘关系之中而其自身亦被强化为英雄神,这样一来,作为理性精神的两个侧面,两种神灵相互作用的方式就改变了,自然神灵向高远天界飞升的轨迹下贯了,而滞留在低平人世的祖先神灵却被提升了。此乃“道”与“德”之“逆向聚中”的原始文化背景。

07.“逆向聚中”之“逆”是就“道”与“德”的原位状态而言的。如上所述,“道”的“原位”是高远天界的形上彼岸,“德”的“原位”是低平世俗的形下此岸。受人德引力的拉动,天道从其高远的原位向低平的人世下贯,而天道下贯的同时,其自身所特有的形上超越的力量又将人德从低平的原位向天界提升。这里应当强调,“逆向聚中”并非一种神秘的猜测和主观的联想,它们如此运行不过体现了人的理性精神两个侧面的联动而已。这种联动带来如下两种效应。

08.第一种效应。联动使天道和人德分别具有了对方的特点。天道原本高远(形上彼岸),下贯使其低平(形下此岸);人德原本低平(世俗功利),提升使其高远(理想境界)。天道原具刚性(自然节律),下贯使其柔化(人间亲情);人德原具柔性(乡愿机巧),提升使其刚化(刚正坚贞)。天道原显其形(独立高悬),下贯使其隐匿(俯就现象),人德原隐其形(当下生活),提升使其彰显(人间天象)。概而言之,道不高,德不低;道性柔,德性刚;道形隐,德形彰。此亦中国古代美学最高理性范畴的三大特点。

09.第二种效应。联动改变了天道和人德作为理性两个侧面与其感性世界的关系。如上所述,处在天道原位状态的认知理性与其感性世界的关系是上下二分的,疏远排斥的,但天道的下贯却拉近了它与包括人的肉体在内的自然现象的关系;亦如上述,处在人德原位状态的实践理性与其感性世界的关系是叠加一体的,密合胶着的,但人德的提升却拉开了它与包括人的情性在内的社会生活的间距。它们一个是从疏远到临近,另一个则是从密合到舒展,感性和理性的关系由此达到自由适中的状态。“一个世界”或“中和”之美由是而生。

10.但是,逆向聚中并没有改变天道和人德的固有本性。天道在下贯的同时,始终保持着向其形上原位回升的力量,同样,人德在提升的同时,始终保持着向其形下原位回落的趋向。换言之,天道与人德在逆向聚中的同时,两者之间始终保持着一种折返其原位的强大张力,因而与“逆向聚中”相对应,这种张力可称为“原位返回”。“聚中”与“返回”没有时间上的先后,它们在逻辑上是同时发生的。

11.“原位返回”同时也是“逆向聚中”上述两种效应的衰减。就第一种效应而言,一方面,天道所分享的人德色彩渐趋淡化,并向其高、刚、显的原位回升,另一方面,人德所分享的天道色彩亦渐趋淡化,并向其低、柔、隐的原位回落。就第二种效应而言,一方面,天道与包括人的肉体在内的自然现象的关系渐趋疏远,感性与理性之自由适中的关系渐趋疏离扩张,另一方面,人德与包括人的情性在内的社会生活的关系渐趋接近,感性与理性之自由适中的关系渐趋压迫密合。于是,“两个世界”显现出来。“逆向聚中”与“原位返回”是同时发挥作用,就中国古代文化而言,“一个世界”和“两个世界”也是同时存在的。

12.以天道和人德为上下纵轴,以人的内外世界为左右横轴,两者交叉形成十字坐标;以天道、人德的“逆向聚中”和“原位返回”为生成机制,在这个坐标上,中国古代美的基本形态和内部结构可以“四象三圈”的图式来表示。受逆向聚中影响,天道下贯人身形成灵肉合一的“眉寿”,下贯自然形成物蕴合一的“氤氲”;人德提升在人格形成不离凡俗的“圣境”,在社会形成随天象运行的“节文”,四方聚拢,形成第一圈。

13.受原位返回影响,天道回升可分初、二两级。首先,天道的初级回升在人身形成重神轻形的“逍遥”,在自然形成重蕴轻物的“清疏”;人德的初级回落在人格形成重理轻情的“乐教”,在社会形成重质轻文的“治事”。其次,天道的二级回升在人身形成与虚无相应的“肆欲”,在自然形成与空寂相应的“物化”;人德的二级回落在人格形成情枯理僵的“制欲”,在社会形成文尽质裸的“实利”。初级返回的四方聚拢,形成第二圈;二级返回的四方聚拢,形成第三圈。这一、二、三圈,可分别称之为“内圈”、“中圈”和“外圈”。

14.这样,天道在人身和自然的逆向聚中与原位返回,分别有三个层次。人身三层即眉寿、逍遥和肆欲,自然三层即氤氲、清疏和物化,人身三层合称“身象”,自然三层合称“物象”;人德在人格和社会的逆向聚中与原位返回,分别亦有三个层次,人格三层即圣境、乐教和制欲,社会三层即节文、治事和实利。统而言之,人身三层合称身象,自然三层合称物象,人格三层合称性象,社会三层合称事象,此“四象”又分别称之为全性合生、流观合化、明德合圣和节文合序;由此形成中国古代美学四大艺术范畴,即形神、意境、兴象和文质。

15.四象之间还有三组对应关系:身象与物象、性象与事象,有平行对应的关系;身象与性象、物象与事象,有上下对应的关系;身象与事象、物象与性象,有交叉对应的关系。这些对应关系都与生成机制相关,例如交叉对应,物象与性象中的意境与兴象,两者都涉及自然景物,意境以山水表达出世的宇宙情怀,而兴象则以草木表达入世的个体人格;例如平行对应:身象与物象中的逍遥和清疏、是内外照应、同质互补的;例如上下对应:身象与性象中的肆欲和制欲,以及逍遥和乐教等,则是相反相成的。

16.逆向聚中和原位返回的生成机制,经原始宗教的长期蕴化至殷周时期其大体已备,此后又经历汉唐和宋明两个阶段的历史演变。汉唐时期,生成机制以逆向聚中为主,以原位返回为辅,于是“一个世界”得以凸显,内圈诸美蓬勃兴旺,充满活力。汉唐文化由此奠定了中国文化所独具的审美特质:那种对灵魂与肉体合一的永生意念,那种在自然物态中体悟诗韵节律的生命意识,那种将天象展现在人间的人生理想,那种圣境不离凡俗的个体人格等,一句话,中国人在此岸中追寻彼岸的超越精神,在实际生活中感受天道提升的强大执著的世俗稳定感,将成为泽被后世的伟大遗产。但是,“原位返回”和“两个世界”在这个时期作为背景依然存在,中圈、外圈诸美如逍遥和肆欲等仍以特殊的方式发挥作用,在这里,魏晋玄学与生成机制的关系值得关注。

17.宋明时期,宗法血缘、祖先崇拜的逐渐衰败致使人德对天道的勾连逐渐松懈,逆向聚中的机制被削弱,而原位返回的机制渐趋强化。这个时期,“一个世界”的内圈诸美依然存在,但已失去汉唐时期的开放和活力,难以容纳新的历史信息和能量,趋于封闭、狭隘和僵化。相反,“两个世界”从背景走向前台。在高、刚、显的原位上,天道失其变通而“理”化,更具恒定纯净的特色;在低、柔、隐的原位上,人德失其崇仰而“利”化,更具机变恶浊的特色;中圈、外圈诸美的审美特色亦随之凸显,其中尤以中圈诸美为甚。逍遥之重神轻形,清疏之重蕴轻物,乐教之重理轻情,治事之重质轻文,此四美较汉唐远为优胜;前二美愈发飘逸,后二美愈加沉重。

18.中西之“一个世界”和“两个世界”也有差异。西方古代的理念世界由“道”与“德”合成,它们共处形而上的彼岸境界,人的肉体情性以及自然社会现象等这些感性的东西,则被贬抑弃置于形下卑污的境地,前者真而不现,后者现而不真,此乃西方古代文化的“两个世界”;而以人为基准的理性回落和感性回升,亦即以人为基准的“一个世界”的建构,则是文艺复兴以来的新的人文事业。“道”与“德”作为中国古代的理性精神,分置于形上和形下两个世界,它们通过逆向聚中得以中和并构成“一个世界”,这个世界是中国古代文化的主体,当宋明以后“两个世界”凸显出来的时候,“一个世界”因其封闭僵化而趋向瓦解,而在这“两个世界”的呈现当中,蕴育着美的历史构成的新契机,这就是以人为基准的“二次聚中”*关于“二次聚中”,参见拙文《美学本体论重构的两个维度》第三节“中西美学本体论的异同”,《西北师大学报》2016年第5期。。

四象三圈图示:

附录:自然神灵缺失的“巫史传统”

作为上古先民心灵状态或人性结构的折射,自然神灵与祖先神灵两大神灵的互动关系,隐含着中国古代审美意识生成机制的秘密;可以说,离开了自然崇拜,离开了对作为自然神灵之抽象或纯净化的“天道”及其“下贯”的关注和思考,以上解说是无法做出的。然而由于中国古代历史凸显了宗法血缘关系,学界对中国文化特色的探讨更强调了祖先崇拜的力量,对于自然崇拜的存在及其不可或缺的作用,则似被普遍地忽视了。就以上解说的思路而言,这种忽视不仅表明研究视野中自然神灵的缺失,同时也直接影响对祖先崇拜的意义和作用的理解,因而也就难以深入阐释中国美学和文化的独有特点和规律。下面就中国文化探源研究中的自然崇拜问题,谈一点对李泽厚先生“巫史传统”理论的看法。

在论述“物象:流观合化”时*参见拙著《中国美学原点解析》,中华书局,2004年初版,2013年重版。,我曾论及李泽厚先生对老子思想的阐述,即强调老子思想重视社会人事的特点。在我看来,这个特点正是“天道”与“人德”的平衡关系的产物,因而李先生观点是正确的,也是深刻的;但李先生似乎超越了这个平衡关系所允许的限度,他将老子归为兵家,切断了老子思想与天道的关系,从而也就忽略了中国古代思想所应有的形上超越的精神。李先生这里出现的偏颇,与其在中国文化的探源研究中忽视自然崇拜的问题是一致的,与他后来提出的“巫史传统”理论也是密切相关的。

上世纪90年代李先生移居海外,在中西文化的本源性比较中提出了“巫史传统”的理论,并以此统摄此前他提出的描述中国文化特征的一系列概念,如“实用理性”、“乐感文化”、“情感本体”、“儒道互补”、“儒法互用”、“一个世界”等。对于这个新理论的重要性,刘再复先生的阐述最为充分,他说,在李泽厚一系列原创性的文化命题中,最重要的是“巫史传统”,这是李泽厚在中国文化研究中的一个大发现,又是他找到的包括中国美学在内的“一个世界”文化的总源;李泽厚关于“乐感文化”的思想理论,也是从这个总源派生出来的。中国文化是只有“一个世界”的文化,即只有尘世、现世的文化,没有彼岸世界、神世界的文化。因此,中国没有形成西方那种“天主”的概念,只有模糊的“天道”概念,这也是从巫史传统开始的。东西方都有“巫”,但在西方的大文化系统中,“巫”的地位很低,与产生万物万有的“神”不能相提并论,也没有什么关系。但李泽厚发现“巫”在中国的地位很高,他虽不是神,却是人与神的中介,甚至以巫代替神,以对巫君合一、天人合一的“宇宙自然协同共在秩序”的敬畏取代对上帝的信仰与崇拜。在中国文化的发展历史中,巫起了关键性的作用。由巫到礼的过程(即巫理性化、制度化的过程)是周孔时代最伟大的文化成果。李泽厚直追历史根源,抓住要害,他发现,中国不讲存在,只讲功能、过程和变易,这也来源于这个要害。甚至美的起源,也可以从巫中得到说明。李泽厚把握了中西大文化的本源性差异,抓住了美的源头是人类的历史实践,是人类总体的大行为过程,而这个观点,恰恰有中国文化的巫史传统作根底[1](P15-18)。

李先生本人也十分重视自己的这个新发现。他说:“中国有自己的特点,中国文化的特点便是一个重要问题。那么,这些特点是怎么形成的?我在《己卯五说》里讲,这与巫有关系。我认为这是我的得意之笔。人家也发现了这些特点,但没有讲出足够的道理来,到底是怎么形成的?我认为我是找到根源了。这样就可以把许多问题说清楚。”[2](P447)他指出,现在人们大谈不已的“天人合一”,其根源即在“巫史传统”,它设定了后世数千年“宗教、政治、伦理三合一”的格局,今日颇需解构和重建[3](P300-301)。

“巫史传统”理论的提出,使李先生研究中国文化的视点发生了重要的变化。在提出这个根源性的概念之前,他讲中国思想史是从孔子讲起,现在提出和研究“巫史传统”,则要讲孔子之前的悠久历史[4](P158)。应当说,这个研究视点的转换无论对于李先生本人还是对于中国思想史研究,都是十分重要的,我们有理由期待这位眼光独特、思想深邃的理论家对中国文化的根源做彻底的揭示或最终的解密。然而很可惜,在上古宗教的自然崇拜和祖先崇拜这两大祭祀形式中,作者将自然崇拜明确地排除了。他说:“新石器时代考古发现,中国文化无可争辩的重大原始现象之一是祖先崇拜。”他在注释中引何炳棣文加以证明:“构成华夏人本主义最主要的制度因素是氏族组织,最主要的信仰是祖先崇拜。制度和信仰本是一事的两面”,“商王虽祭祀天神、大神、昊天、上帝及日、月、风、云、雨、雪、土地山川等自然神祇,但祖先崇拜在全部宗教信仰中确已取得压倒优势”;后来撰写《“巫史传统”补》,他又明确表示关于“天”的起源,采用了从周的祖先神转换而来的说法[5](P157,P399)。很明显,被压倒的自然崇拜已销声匿迹,单一的祖先崇拜成为李先生解说中国文化特征之根源的出发点。然而仅从祖先崇拜讲“天道”缺乏内在的关联和最终的依据,不仅如此,这一偏差也必将影响他解说中国文化特征的有效性和深度;如上所述,这个偏差和缺陷,此前在他解说老子思想的理路中就已经表现出来了。难得的是,出发点的偏差并没有完全限制李先生辩证思维的眼光,在解说“巫史传统”的过程中,他经常注意到中国“天道”与西方“天主”的不同,注意到“天道”与中国文化的特殊关系。

李先生是在《己卯五说》的《说巫史传统》中提出“巫史传统”理论的*《己卯五说》初名《波斋新说》,2000年在台湾出版,2003年北京三联书店将其与《历史本体论》合订出版,《波斋新说》此时改名为《己卯五说》。该书2006年由三联书店增订再版,补入作者的两篇文章,其中有《“说巫史传统”补》。。尽管李先生作为思想家和文化大师的学术高度非吾辈所能企及,但愚者千虑,或有一得,我看到,拙著《中国美学原点解析》与李先生《说巫史传统》的研究目标至少是一样的,都为探寻中国文化和美学的根源而追溯到了上古原始宗教,但与李先生强调祖先崇拜的压倒优势或单一性不同,拙著在关注祖先崇拜的同时,还特别强调自然崇拜对中国文化形成和发展的极端重要性,试图通过对上古宗教中自然神灵与祖先神灵的相互关系的研究,揭示中国古代人性结构的生成方式和审美意识的特殊机制。拙著出版后,我曾读到傅斯年先生关于祖先崇拜和自然崇拜的一段话,他对中国上古宗教两种崇拜形式的论述十分精辟,现转引于此以期深化对相关问题的探讨:

然则商之宗教,其祖先崇拜在鲁独发展,而为儒学,其自然崇拜在齐独发展,而为五行方士,各得一体,派衍有自。……鲁宋之儒墨,燕齐之神仙,惟孝之论,五行之说,又起而主宰中国思想者二千余年。然则谓殷商为中国文化之正统,殷遗民为中国文化之重心,或非孟浪之言。[6](P77)

上世纪80、90年代,我曾在青岛海滨工作生活了10多年,上古时期,那里作为东夷文化的属地,与孕育了智者而非贤人的古希腊海洋文化环境有许多相似之处,现在想起来,也许我对上古宗教的自然崇拜的关注,与我那段经历多少有些关系。中华文化是多种因素合力作用的结果。近些年我研究北京审美文化史,注意到中原华夏、海岱东夷和辽西北狄三大文化在中国古代历史上的相互作用和深度融合,由此提出北京审美文化“三边构架和三点轮动”的理论;“三边构架”即由上述三大文化所构建的交互关系,“三点轮动”即夏商时期海岱东夷文化向中原华夏文化的西进,两周时期中原华夏文化向海岱东夷文化的东进,以及秦汉之后辽西北狄文化的南下和由此引发的汉族文化的北上。其中以自然崇拜为核心、以太阳飞鸟为图腾标志的海岱东夷文化,代表了一种高远的境界和超越的精神,它与中原华夏文化的田野玫瑰和家园亲情结合在一起,与辽西北狄文化的石兽巨龙和强劲魂魄结合在一起,形成了绵延数千年的古老而独特的中华文化。因此我深信中华文化的总源不是单一的祖先崇拜,而是在祖先崇拜和自然崇拜的相互作用中形成的特殊关系;正是这种特殊关系,从根源上决定了包括美学在内的中西文化的巨大差异。

[1]刘再复.李泽厚美学概论[M]. 香港:香港天地图书有限公司,2010.

[2]李泽厚.走我自己的路[M].北京:中国盲文出版社,2002.

[3]李泽厚.杂著集[M].北京:北京三联书店,2008.

[4][5]李泽厚.历史本体论·己卯五说(增订本)[M].北京:北京三联书店,2006.

[6]傅斯年.民族与古代中国史[M].石家庄:河北教育出版社,2002.

(责任编辑:杜 娟)

10.3969/j.issn.1002-2236.2017.01.023

2016-12-01

邹华,男,首都师范大学文学院教授、博士生导师,主要从事美学、文艺美学研究。

项目来源:本文为国家社科基金重点项目“中国古代审美意识生成机制研究”(13AZX025)阶段性成果。

B83-092

A

1002-2236(2017)01-0106-05