游客感知视角的城市旅游交通便捷度研究*

——以六大入境热点旅游城市为例

张佑印,马耀峰

(1.中国旅游研究院,北京 100005;2.陕西师范大学 旅游与环境学院,陕西 西安 710062)

【旅游业研究】

游客感知视角的城市旅游交通便捷度研究*

——以六大入境热点旅游城市为例

张佑印1,马耀峰2

(1.中国旅游研究院,北京 100005;2.陕西师范大学 旅游与环境学院,陕西 西安 710062)

基于旅游者感知视角,通过半结构式市场调查,以我国六大入境旅游热点城市为切入点,借助旅游者感知评价模型,从外部交通、内部交通以及景区交通等三重视角,对京、沪、广、蓉、西安、昆明等6个城市的交通便捷度进行分析。结果表明:①入境旅游者出游决策受交通因素影响显著,其中外部交通对旅游目的地决策具有显著影响,而内部交通和景区交通对入境旅游体验满意度具有影响显著;②城市外部旅游交通便捷度呈现出明显的区域经济导向性;③城市内部交通便捷度受景点布局、资源类型、交通工具、交通线路以及景区内部交通等多个因素协同影响,总体表现出东部口岸城市优于西部内陆城市的格局。

入境旅游;旅游交通;感知评价;便捷度;热点城市

0 引言

旅游交通作为旅游者旅游过程中空间移动的载体,主要是指为旅游活动提供服务的交通基础设施、设备及运输服务的总称[1]。而旅游交通的便利性不仅可以为旅游者提供舒适的旅行体验,同时还将为游客节省更多交通时间,进而为目的地游览提供更多的时间,有利于提升游客的总体满意度[2]。在传统交通理念加入旅游的界定后,其内涵特征表现出两个方面独特性,即交叉性和共享性。其中,交叉性是指旅游和交通的融合与交叉,游客既可以在旅行过程中体验美景,同时可以在游览中推进行程。而共享性是指进出景区的旅游交通和其他公共交通可以相互通用、相互共享,但景区内的旅游交通一般是专为旅游服务的[3]。旅游交通是旅游流形成的先决条件和依附基础,其发展状况对旅游流的时空结构具有重要影响[4-6]。近年来我国旅游交通发展迅猛,原有的交通网络正在迅速地被高速网络及交通工具所替代[7]。而城市内部交通也在逐渐被相对快速的轨道交通和快速交通所替代,这些均为我国旅游业发展提供了良好基础。然而从旅游者感知来看,发达的交通硬件设施未必能带来便捷的旅游体验,尤其是在散客化发展的大背景下更是如此,散客的各种个性化需求使得仅从供给视角分析交通便捷化具有很大的片面性。具体表现为两个方面:一是城市交通对旅游者需求考虑不足,尤其是对城市通勤交通和旅游交通的协同关系处理不好,一定程度上制约旅游业的发展;二是城市旅游交通在软性服务方面缺乏国际化表达,使得旅游者难以更好地利用城市旅游交通。而北京、上海、广州、成都、西安和昆明作为我国入境旅游的代表性城市,其内外部旅游交通的便捷度是否满足入境旅游者需求更值得研究。本文试图从游客感知视角出发,对旅游流所依托的多尺度交通便捷度进行分析。

1 数据获取与研究方法

1.1 指标确定

结合以往研究成果,本研究将从城市外部交通、内部交通和景区交通3个尺度对旅游交通的便捷度感知进行分析[8]。其中,城市外部交通主要是指连接城市以外旅游目的地及客源地的交通方式,当前城市所依托的外部交通主要包括航空、铁路、公路和水路4种方式。长期以来,旅游外部交通一直都是我国旅游业发展的薄弱环节[9],也受到旅游学者们的广泛关注。在国外,克罗齐(Crouch)在研究旅游者需求时,曾指出旅游交通方式对游客流通的速度和满意度均有很大影响[10]。杰麦尔(Jameel)和波普恩(Boopen)分析了城市外部交通的连接度对旅游决策的影响,并指出目的地城市与客源地以及与其他旅游目的地之间的交通连接度,对于旅游者目的地有较为明显的影响[11]。在国内关于旅游外交通的便捷度研究主要是从交通管理角度入手,如赵瑜对铁路旅游交通营运组织以及旅游交通服务管理、质量管理进行了分析[12],季令、张佩雯等学者对旅游交通管理的运营效率和效益问题进行了分析[13,14],全维华借鉴南非和巴西等国家实际经验,提出加强我国旅游道路交通安全管理对策[15]。城市旅游交通的接驳系统是旅游者借助外部交通到达目的地后换乘交通的方式、距离、时间、次数以及效率等所组成的一个综合性系统。好的交通接驳系统将让旅游者更快捷地深入到旅游目的地的旅游体验中,从而为旅游者对目的地的第一印象产生正面的影响,进而提升旅游体验的质量[16-17]。结合对游客的深度访谈发现,旅游者所能感知到的外部旅游交通便捷度包括游客对外部交通的关注度、外部交通连接度以及接驳系统的便捷度等3个方面,基于此,本研究将从旅游者外部交通关注度、外部交通连接度以及旅游交通接驳系统3个方面进行研究;城市内部旅游交通是连接城市内部旅游服务要素的各类交通总称,具体是由多种功能的公路交通、轨道交通以及水道交通组成的有机体系。城市内部旅游交通具有构成复杂、吸引点多、变动性大等3个方面特征[18]。而摩尔菲(Murphy)和普瑞查得(Pritchard)在其研究中指出,多样化的城市交通不仅能为旅游者提供多样化的旅游交通体验,同时也为旅游者出游提供替代性旅游出行方式,从而有效避免了某种交通方式拥堵时对旅游交通的影响[19]。而对于城市内部交通的便利度,游客所能感知到的要素主要是公共交通的多样性、交通设施的完善度两个方面;景区内部交通是指景区内部串联各景点、旅游服务设施的主要交通方式,具体包括景区公路、步行道、水运航道、索道等,交通方式又分为观光大巴、观光车、观光自行车、游船、缆车等[20]。对景区内部交通的便捷度,乔恩·马丁(Jon Martin)以挪威的旅游景点为例,分析了景区内部交通对游客满意度和忠诚度的影响,结果发现景区道路的设施是影响内部交通的最主要因素[21]。杨国良、张捷等分析了旅游景区分布约束下的旅游流空间结构问题,说明旅游景区的分布对城市内部旅游交通也有较为明显的影响[22]。由于旅游景区尺度较小,加之城市旅游对纯粹的景区点依赖度相对较弱,结合已有研究基础,本研究将直接从旅游景区的便捷度进行分析。基于以往的研究成果及游客可感知性两个方面,本研究将主要从3个层面的8个指标进行分析。其中外部交通包括城市外部交通关注度(X1)、外部交通连接度(X2)、接驳系统便捷度(X3);城市内部交通包括内部交通关注度(X4)、公共交通多样性(X5)、交通设施完善度(X6);景区交通包括景区交通关注度(X7)和景区交通便捷度(X8)。

1.2 数据获取

本研究选择入境旅游者相对集中且具有一定知名度的城市作为问卷发放点,主要包括北京、上海、广州、成都、西安和昆明六大城市,其中北京、上海和广州代表了我国东部沿海口岸的入境旅游发展水平,而西安、成都和昆明代表了我国西部内陆的入境旅游水平。另外,从城市旅游形象主题来看,北京和西安作为我国古都类旅游城市的代表,彰显着我国历史文化的魅力;上海和广州作为我国经济中心,彰显着我国现代化时尚旅游的魅力;昆明作为我国民族风情类旅游城市,则代表了我国少数民族风情文化特色;成都作为我国休闲型旅游城市,则代表了我国山水休闲的特色。项目组在2013年5月至2013年6月,分别由8名博士和18名硕士进行实地调研与访谈,其中北京发放问卷820份,成都发放760份,广州发放750份,昆明发放650份,上海发放700份,西安发放673份,共发放问卷4 352份问卷。其中有效问卷为3 694份,总体有效率为84.86%。运用SPSS软件对调研数据进行了信度和效度的分析。结果显示,调查资料信度标准值克朗巴哈α值为0.916 2,说明问卷具有较高的内在一致性。而问卷的KMO值为0.847 9,Bartlett检验的F值等于0.000,表示各个变量不是相互独立的,说明数据存在良好的结构效度。从调查人口统计特征来看,本次调研的被试群体以男性游客为主(55.04%)。年龄以青年游客为主,其中,25~44岁的青年游客相对最多(40.92%),其次是15~24岁之间的游客(36.02%)。而受教育程度主要以高学历游客群为主,其中大专及本科学历占被访游客总量的51.66%。家庭年收入方面,主要以中低收入为主,其中家庭年收入在20 000美元以下占40.01%, 20 001~40 000美元的占18.32%。总体表现出收入越高,游客比例越小的格局。职业方面主要以专业技术人员(20.89%)、商贸人员(12.81%)和学生(37.54%)为主。分析被访游客构成的原因,主要与问卷调研时间、游客配合度以及调研人员的交流能力有较大关系。

1.3 分析方法

对于城市旅游交通的8个便捷度指标的分析,本研究重点采用7点式李克特量表形式进行封闭式问卷调查分析。感知度得分越高,说明游客对该项指标的满意度也就越高,即该项指标的便捷度也就越高。而感知得分越低,说明游客的满意度越低,便捷度也就相应较差。其中1分表示极差,2分表示很差,3分表示差,4分表示一般,5分表示好,6分表示很好,7分表示极好。为了更直观地看到游客对各因素的评价结果,文章建立了旅游感知评价模型。该模型的数学公式为:

式中: MJ表示第j项评价内容的评价结果,Mi表示该影响因素在李克特量表下的评价(1~5分),ni表示选择该评价Mi的人数,N表示填写问卷的总人数。其中ni/N表示某一影响因素在李克特量表下,某一得分的人数占所有评价总人数的百分比[23]。

2 结果分析

2.1 外部交通便捷度

2.1.1 外部交通关注度分析

从入境旅游者对我国六大热点旅游城市的外部交通关注度感知来看,总体的关注度较低,李克特得分几乎都在4分以下。分析其原因主要可以归结为两个方面:一是由于旅游者外部交通方式绝大多数采用飞机作为交通工具,而飞机作为当前最为便捷的交通方式,不仅速度快,而且具有一流的服务水平,所以游客关注度较低。另外,这种结果也与我国入境游客中团队游客比例较高有较大关系。从多年旅游统计数据来看,我国入境旅游的团队游客总体保持着36%左右的比重,比例相对较高。而如果剔除散客比例较高的港澳台游客,国际游客还是以团队为主,所以他们对外部交通的关注度也相对较低。从6个城市对比来看,入境旅游者对昆明的外部旅游交通关注度最高,得分为李克特4.01分,属于较强影响因素。分析其原因,主要是与昆明的外部交通相对单一有关。其次是西安和成都,得分分别是3.89分和3.75分,总体属于中等关注度城市,而北京、上海和广州关注度分别在3.5分左右,说明游客对这3个城市的关注度一般,即这3个城市的外部交通对其旅游决策影响较小。分析其原因,主要是因为东部三市作为我国三大经济区的核心城市和入境旅游的口岸城市,不仅有高水平的社会经济条件支撑外部交通的发展建设,同时又具有国际化的旅游服务理念为游客提供一流服务,所以它们的外部交通不是入境旅游者顾虑的因素。总体来看,外部交通对旅游决策的影响表现出较强的经济导向性,即东部3个城市的外部交通关注度均低于西部,这说明这3个城市的外部交通均非常便利,对旅游者出行未产生心理压力。

2.1.2 外部交通连接度

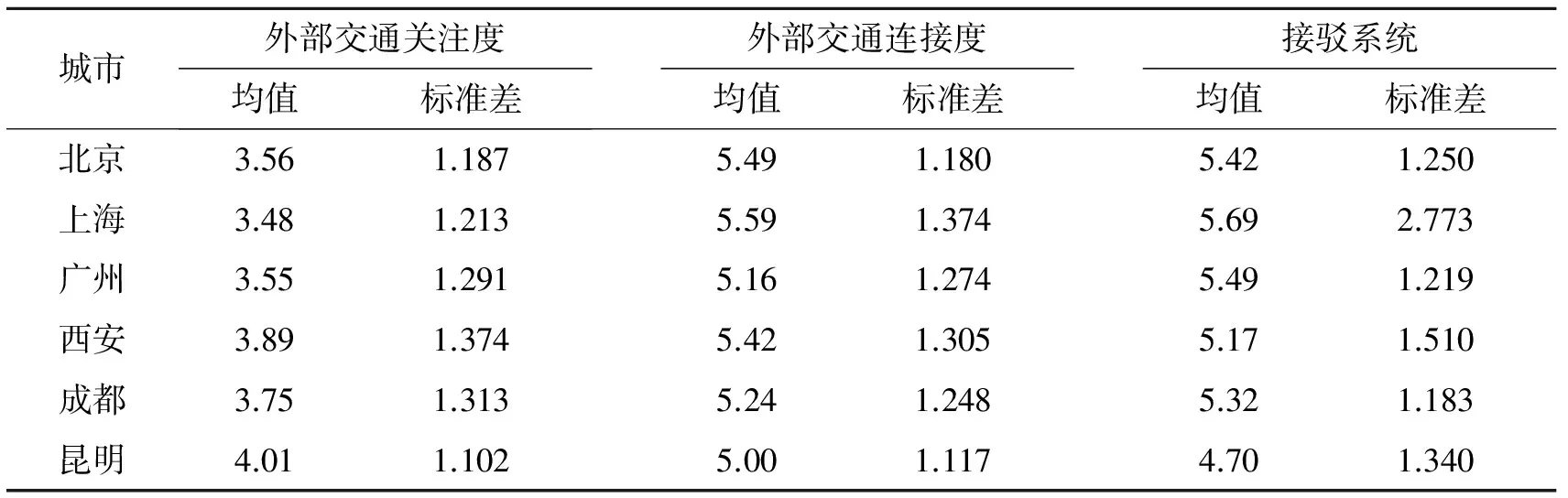

从入境旅游者对六大城市的外部交通连接度感知来看(见表1),入境游客对六大旅游城市的外部交通连接度感知评价中,上海交通连接度最高,得分为5.59分,属于非常便捷的水平。而从实际来看,上海不仅拥有两大国际空港,同时还有三大火车站,4条高铁线路,35个客运站,长途班线1 611条,可抵达全国14个省市的660个地方。另外,上海还有一个河口港(可兼作海港)的上海港,这些为上海与国内外主要城市连接提供了非常便利的基础,使得上海成为中国最大的交通枢纽之一。而北京的外部交通连接度感知得分为5.49分,虽然略低于上海,但也属于非常便捷的水平。其次是西安,该城市外部交通的连接度感知得分为5.42,仅次于北京。这是因为西安的航空运输和铁路运输均较为发达,其中西安咸阳国际机场是中国西北地区最大的空中交通枢纽、中国第五大机场。另外,2012年12月底,西安已开通至北京、广州、长沙、深圳、武汉、郑州、石家庄的直达高铁线路。同时西安还有9条国家高速在此交汇,形成了贯通陕西省、辐射周边省市的高等级“米”字形辐射状干线公路系统,方便了西安与周边城市的连接。再次是成都、广州和昆明。其中昆明的外部交通连接度也相对最低,而从实际情况来看,昆明受到地形条件的影响,目前的外部交通主要是以航空为主,铁路以及公路限制相对较多,所以游客对其外部交通连接度的感知还相对较低。

表1 六大城市旅游外部交通便捷度感知

数据来源:作者统计。

2.1.3 接驳系统便捷度

从入境旅游者对六大城市交通接驳系统的便捷度感知来看,上海的交通接驳系统得分相对最高,为5.69分,属于高度便捷城市。而从实际来看,上海的两大机场和几个主要的车站均有高效便捷的出租、公交、地铁等交通方式,浦东机场还有现代化的磁悬浮列车往返于机场与市区之间,均为入境旅游者提供了良好的交通体验。广州旅游交通接驳系统的便利性仅次于上海,得分为5.49分,也属于高度便捷城市,这与广州相对简单的交通系统关系较大,广州的外部交通枢纽主要有白云山机场和广州火车站,而这两个站点都有地铁的无缝连接,并有方便的出租、公交等系统,为旅游者集散提供了非常便利的条件。北京属于3个东部沿海城市中接驳系统感知得分最低的城市,接驳系统的感知得分为5.42分,虽然也属于高度便捷城市,然而低于其他两个城市。分析其原因,一方面由于北京自身居民数量较大,加之国内旅游发展的不断加速,导致北京的客流长期较大,致使接驳系统拥堵。另一方面,北京的铁路枢纽中北京西站在2013年之前尚未有效对接城市地铁,也为旅游者造成了一定不便。随着2013年年底北京西站同地铁的无缝连接,这一问题有望得以缓解。在西部3个省份中,成都交通接驳系统的感知得分相对最高,其次是西安,最低的是昆明。分析其原因,主要与交通枢纽的客流量以及换乘的便利程度有很大关系,成都作为西部经济最为发达的城市之一,其交通站点的软硬件服务设施均相对较高,机场及车站均有较为便捷的换乘交通方式。而西安作为西北地区的领头羊,其城市交通的接驳系统也是相对完整,在访谈中发现其机场的接驳系统相对较差,出租车服务不够正规,另外也没有快轨连接。对于入境旅游者来说,连接昆明的交通方式主要是航空,而其新机场投入使用时间较短,接驳系统的跟进还有待进一步完善。

2.2 内部交通便捷度

2.2.1 内部交通关注度分析

从入境旅游者对六大城市内部交通的关注度来看,与外部交通相反,游客对东部沿海城市关注度总体高于西部地区,其中对北京的内部交通关注度相对最高,得分为李克特4.26分,属于较高关注度城市。其原因主要与北京近年来频频出现大堵车的新闻形象紧密联系。另外,北京作为我国的政治、经济和文化中心,任何负面消息都可能被直接甚至放大后传到入境旅游者耳中,对其的认知产生影响。而上海和广州也多是受到信息传播的影响,所以,虽然内部交通发达,但堵车的形象已经成为制约旅游者出行的主要因素。6个城市中成都的内部交通关注度相对最低,说明成都内部交通相对其他几个城市更为便捷。

2.2.2 城市交通设施完善度

交通设施的完善程度是旅游交通便捷度的一个主要指标,同时也是旅游交通安全的主要因素。从调查结果来看,入境游客对上海交通设施的感知得分最高,属于非常完善的水平,这与上海作为我国金融中心以及国际大都市的形象完全相符。其次是北京、西安、成都、广州和昆明。其中昆明的外部交通设施完善度也相对最低。总体来看,游客对六大城市交通设施的完善程度感知,与城市的知名度以及经济发展水平具有很强的关联度。其中仅广州属于发达地区,但却是交通设施完善度较差的城市,分析其原因,主要与广州交通设施的国际化以及游客结构有很大关系。另一方面也与广州人口和建筑密度大有很大的关系。

2.2.3 城市公共交通多样性

城市公用交通多样性是旅游者在城市内部流动便利性的主要表现。一般来说,公共交通方式越多,可供旅游者选择的出行方式也就越多,出现拥堵、滞留的现象也就越小。另外,公共交通方式的多样性也有助于不同收入水平的游客选择适合自己的交通方式,从而更有利于扩大旅游规模。而从六大城市公共交通多样性感知结果来看,我国六大入境旅游城市的公共交通多样性总体较高,李克特得分均在5~6分之间。分析其原因,主要与我国近年来交通大发展有着密切的关系。近年来,我国大中城市的内部交通也在不断地升级(如表2),除了传统道路的不断升级更新外,轨道交通几乎成了所有大城市的发展方向,以地铁为例,除了北京、上海、广州等一线城市有地铁线路以外,成都、西安和昆明也在不断地发展自身的地铁交通。而从六大城市的对比来看,上海的交通多样性感知评价最高,得分为5.70分,说明上海的公共交通多样性相对最好。这与上海拥有磁悬浮、地铁、高速公路、普通公路、出租车、公交车、快速公交车等多样化的城市公共交通分不开。总体来看,上海作为我国经济最为发达的区域,其公共交通的多样性的确能够满足入境旅游者不同方式的出游需要;而排在第二位的是北京,得分为5.59分,也属于公共交通多样化发达的城市。从实际来看,与上海相比,北京拥有除磁悬浮列车外的其他交通方式,而根据北京市统计年鉴,到2012年底北京的公共交通运线路长度达19 989km,其中公共的电汽车为19 547km,而轨道交通约442km,公共交通的运营车辆也到达了25 831辆。其得分之所以低于上海,主要是由于两方面原因:一方面与北京城市交通拥堵的国际形象有较大的关系;另一方面主要是因为北京的入境旅游以观光旅游为主,而景点也相对集中固定,所以游客往返于各个节点的交通方式也相对固定,最终会给游客带来交通方式单调的感知。而上海作为我国的经济中心,除了观光旅游,更多的入境游客是以商务休闲为主,所以不会过度集中在某个区域,最终使其交通多样性优势更加明显;成都、广州和西安的交通便利性也相对较高,总体均在5分以上,属于比较好的行列。而昆明的交通多样性相对较差,得分为4.97分。其原因主要是因为昆明本身的城市尺度和社会经济水平难以支撑多种形态的公共交通,而往返各个景区点的交通除了大巴车之外,也几乎没有其他交通方式,所以其公共交通方式较为单一。

表2 六大城市旅游内部交通便捷度感知

数据来源:作者统计。

2.3 景区交通便捷度

2.3.1 景区交通关注度分析

从入境旅游者对六大城市的景区交通关注度来看,李克特得分均在3.5分以内,这说明游客对景区内部交通的关注度相对较低。其中上海、昆明和北京相对较高,在3.0~3.5分之间,关注度属于“一般偏弱”的水平。而西安、成都和广州相对较低,得分在2.5~3分之间,关注度属于“偏弱”的水平。分析其原因,主要与这3个城市内部旅游景区的资源类型、规模有较大关系。

2.3.2 景区交通便捷度分析

从入境旅游者对我国六大入境旅游城市的景区交通感知来看(见表3),除昆明外,总体得分均在5分以上,说明入境旅游者对我国入境旅游城市的景区内部交通满意度很高,也表明我国景区内部交通便捷度很高。而从6个城市景区内部交通对比来看,总体呈现出东高西低的格局。其中上海景区内部交通便捷度最高,得分为5.52分。分析其原因,主要与上海的景区主题、类型以及体量有较大关系。上海的入境旅游主要是围绕开放型都市旅游景区展开,旅游者的活动也多是以都市观光和商务休闲为主,所以很多城市的公共交通就成了游客感知中的景区交通。而北京的景区内部交通排在第二,得分为5.41分。分析其原因主要与北京景区的体量有较大关系,加上也主要以都市旅游和文化观光为主,所以游客不会对景区内部的交通产生较大的负面心理。广州的景区内部交通便捷度在6个城市中排第三,得分为5.33分,其次是西安和成都。其中只有昆明的景区内部交通低于5分,其原因主要与昆明内部客流密集以及外部自然类风景区交通条件较差有较大关系。

表3 六大城市旅游景区交通便捷度感知

数据来源:作者统计。

3 结论与讨论

3.1 结论

旅游交通作为目的地旅游产业发展的重要组成部分,其内外部交通的便捷度对旅游者决策乃至旅游体验均具有很强的影响力。文章从游客感知角度分析了入境旅游者对我国六大热点城市内外部交通的便捷度感知情况。从研究结果来看,可以得出以下3点结论:一是旅游交通总体对入境旅游者出游决策影响较大,其中外部交通对旅游者目的地的选择具有较强影响,而内部交通则对旅游者的旅游体验具有较强影响。具体来看,城市外部连接性以及城市的旅游主题、通勤交通以及吸引物的规模和分布都会影响游客对目的地及产品的决策。二是我国入境旅游热点城市的外部交通受到时间、经济等因素的影响,旅游者首选航空交通。而6个热点城市外部交通的便捷度表现出明显的经济导向性,即城市经济越发达,区外的交通连接度越发达,便利性越强。三是城市内部旅游交通便捷度受通勤交通、吸引物节点、节点分布以及产品类型等因素的影响明显,分析发现我国热点旅游城市内部交通的设施的完善度、公共交通的多样性以及景区交通均表现为上海最高,其次是广州、北京、成都、西安和昆明的顺序。

3.2 讨论及建议

交通运输业作为国民经济发展的基础性产业,对旅游资源的开发、促进旅游产业的加快发展具有基础性的作用和意义[24]。旅游交通作为旅游业必不可少的先决条件和依附基础,其发展状况对旅游目的地的持续发展具有重要影响。我国的旅游交通发展伴随着交通运输业蓬勃发展而逐渐兴起,虽然近年来其发展速度较快,尤其在一些旅游资源丰富而交通等基础设施相对落后的地区已经引起足够的重视并得到了迅速发展。然而,从我国旅游交通的实际发展来看,由于缺乏系统规划和科学的管理,区域性失衡问题仍然存在。同时,在旅游业发展过程中,地方政府往往重交通建设轻交通服务,使得交通成为制约入境旅游业发展的一个主要因素。随着旅游业发展越来越重视市场导向,旅游交通作为旅游业的重要组成部分也应基于旅游者的评价感知来规划自身的发展方向。

从入境旅游者感知角度来看,我国的旅游交通发展总体水平已经相对较高,其中上海的便捷度最高,这除了与上海的内外部交通发达有关以外,还与上海的城市旅游活动有很大关系,仅从狭义的休闲观光旅游来看,上海可供入境旅游者游览的景点相对较少,除了围绕体量较大的外滩外,更多的游客是散布在了城市内部,形成了一种典型的入境城市旅游格局,这种旅游活动不会导致游客的明显聚集,所以也会降低旅游交通的压力。建议在一线城市发展城市旅游时,一方面要综合考虑旅游产业的业态结构,不能仅停留在都市观光旅游层面,应该更多地发展商务旅游、会展旅游以及休闲度假旅游等,从而减小旅游流在节点上的过度集聚。另一方面,一线城市在发展的同时,要有效地考虑城市旅游产业的空间布局,既要让旅游产业在大的尺度上呈现集聚格局,从而减少旅游流对通勤流的影响,也要让旅游业态在小的区域尺度上呈现扩散格局,从而保证节点上的快速集散。

北京作为我国的政治、文化、经济中心,入境旅游业相对最为发达,无论是在外部交通的连接度,还是在内部交通设施、接驳系统、服务水平以及公共交通多样性等方面,均已达到了国际水平。然而由于北京城市单极化发展模式,以及景点的市中心集聚格局,最终导致旅游交通和通勤交通双向影响明显,对入境旅游者的体验造成了较为明显的负面影响。另外,北京入境游客主要流向几个知名的景区点,所以在这些景区点外围的交通会产生相对明显的拥挤现象,这也成为入境旅游者对北京旅游体验不满的主要原因。建议从以下4个方面进行提升和完善:一是加强有利旅游者流通的政策方案研究。主要包括北京旅游专用道的建设方案的研究,研究旅游大巴走公交专用通道的政策方案等。二是控制好旅游吸引物增量的空间布局,优化北京整体的区域旅游空间结构。具体可在旅游交通压力较弱的郊区发展新型旅游业态,如环球影城的布局,从而形成旅游流与通勤流相向流动的模式。这样不仅可以减少北京道路交通的拥堵,同时可以为旅游者提供快捷的出游环境。三是北京应深入分析入境旅游者新需求,加速多业态的旅游产业的发展,从而减少游客在景区点的集聚度。四是北京还应在旅游交通的街景环境方面做一定努力,尤其是颐和园沿途的道路景观、八达岭的沿途道路景观都亟须整治和美化。

广州作为我国主要的入境旅游中转地,其可供游客停留的旅游点相对较少,同上海相似,广州的旅游流呈现出围绕珠江两岸进行集散的特征,而更多的入境旅游者是在广州中转入境,所以形成了典型的入境中转型城市旅游流格局。针对广州入境旅游中转地的职能,建议广州一方面应提升各交通枢纽之间的接驳系统的便捷度,如在道路规划、道路标识、人员服务以及交通工具等方面给予重视,从而方便入境旅游者中转,减少游客在交通站点的停留时间。另一方面,应努力开发针对入境旅游市场休闲娱乐的旅游产品,从而提升入境旅游对当地社会经济的贡献。而针对当前以商贸游客为主的市场特征,广州还应加强对商业贸易旅游产品的开发,不仅在空间方面给予合理规划,同时还应在道路的连接度、便利性方面给予考虑。

西安作为我国内陆地区入境旅游的重镇,其入境旅游流的总体格局与北京有类似之处,即入境游客主要是围绕几个国际知名景区展开旅游活动,从而对交通站点和景区周围的旅游交通造成一定的压力。从游客评价来看,西安当前的外部交通总体相对便捷,然而内部交通的便捷度还有待进一步提升。一方面应加强道路接驳系统的优化;另一方面应提升公共交通的服务质量,尤其是出租车的服务质量,从而提升入境旅游者的旅游满意度。

成都作为休闲型旅游目的地,入境旅游者在城市的旅游活动相对分散,对城市的通勤交通影响相对较小。然而由于成都入境旅游起步相对较晚,所以其当前旅游交通服务的国际化水平有待进一步提高,尤其是日韩等小语种的使用,建议对公共交通的司乘人员进行简单培训,从而提升游客与服务人员的交流互动。

昆明作为我国民族风情类旅游目的地,入境旅游者在此主要以休闲度假为主,其旅游活动主要集中在昆明周边地区,形成了以昆明为中心,向周边景区点辐射的格局,建议未来应加强旅游公共交通的发展,为旅游者前往周边景点提供更为便利的服务。

[1] LOHMANN G,DUVAL D T. Destination morphology: a new framework to understand tourism-transport issues?[J].Transport and destination management,2014,3(3): 133-136.

[2] KAREN T,PETER S. An Investigation of the relationship between public transport performance and destination satisfaction [J]. Journal of transport of geography,2007,15: 136-144.

[3] XIE Y J. Basic tourism [M]. Beijing: China Tourism Press, 2004:136. [谢彦君.基础旅游学[M].北京:中国旅游出版社,2004:136.]

[4] PRIDEAUX B. The role of the transport system in destination development[J]. Tourism management,2000,21(1):53-63.

[5] CHEW J. Transport and tourism in the year 2000 [J]. Tourism management,1987,8(2):83-85.

[6] ABEYRATNE R I R. Air transport tax and its consequences on tourism [J]. Annals of tourism research,1993,20:450-460.

[7] HUANG K, ZHU J J, PU S. Current situation and research review of tourism transportation in China [J]. Human geography, 2007,22 (1): 23-27. [黄柯,祝建军,蒲素. 我国旅游交通发展现状及研究述评[J]. 人文地理,2007,22(1):23-27.]

[8] LU S. Research progress and enlightenment of tourism transportation [J]. Tropical geography, 2009,29 (4): 394-399.[卢松. 旅游交通研究进展及启示[J]. 热带地理,2009,29(4):394-399.]

[9] BAO J G, CHU Y F. Tourism geography (revised edition) [M]. Beijing: Higher Education Press, 1999:16-89.[保继刚,楚义芳. 旅游地理学(修订版) [M]. 北京: 高等教育出版社,1999:16-89.]

[10] CROUCH G I A meta-analysis of tourism demand [J]. Annals of tourism research,1995,22(1):103-118.

[11] KHADAROOA J,SEETANAH B. The role of transport infrastructure in international tourism development: a gravity model approach[J]. Tourism management,2008,29(5),831-840.

[12] ZHAO Y, ZHOU Z Q, WU F. Tourism traffic [M]. Beijing: China Railway Press, 2002:2-16. [赵瑜,周振庆,吴风.旅游交通[M] .北京: 中国铁道出版社,2002:2-16.]

[13] JI L, LI Y Q. Tourism marketing countermeasures of Shanghai railway bureau [J]. Shanghai railway science and technology, 1999 (3): 9-11. [季令,李云清. 上海铁路局旅游交通营销对策 [J]. 上海铁道科技,1999(3): 9-11.]

[14] ZHANG P W. On the management of tourism traffic [J]. Journal of Hangzhou Medical College, 2003,24 (4): 198-199. [张佩雯.谈旅游交通的管理 [J]. 杭州医学高等专科学校学报,2003,24(4): 198-199.]

[15] QUAN W H. On road traffic safety management of South Africa and Brazil tourism road: some countermeasures for road traffic work in China [J]. Safety production and supervision, 2003 (3): 22-24. [全维华. 就南非、巴西旅游道路交通安全管理谈我区道路交通工作的一些对策[J]. 安全生产与监督,2003(3): 22-24.]

[16] LI B H, LIU Y P, DOU Y D. Factor analysis of tourism carbon footprint scenic tourist traffic system evaluation and effect: a case study of Heng Mountain [J]. Resources science, 2012,34 (5): 956-963.[李伯华,刘云鹏,窦银娣. 旅游风景区旅游交通系统碳足迹评估及影响因素分析:以南岳衡山为例[J].资源科学,2012,34(5):956-963.]

[17] WENG L. Experience optimal allocation of tourism transportation system [J]. Journal of Guilin Institute of Tourism, 2008,19 (3): 344-347.[翁莉. 旅游交通系统的体验优化配置[J]. 桂林旅游高等专科学校学报,2008,19(3):344-347.]

[18] NAUDEE W A,SAAYMAN A. Determinants of tourist arrivals in Africa: a panel data regression analysis[J]. Tourism economics,2005,11(3):365-391.

[19] MURPHY P,PRITCHARD M,SMITH B. The destination product and its impact on traveler perceptions[J]. Tourism management,2000,21(1):43-52.

[20] BAO Z X, YUAN S Q, CHEN G S. Comparison of carbon emission characteristics of domestic tourist traffic in different attraction radius [J]. Geographic science, 2012,32 (10): 1168-1175. [包战雄,袁书琪,陈光水.不同游客吸引半径景区国内旅游交通碳排放特征比较[J]. 地理科学,2012,32(10):1168-1175.]

[21] DENSTADLI J M,JACOBSEN J K S.The long and winding roads: perceived quality of scenic tourism routes[J]. Tourism management,2011,32(4):780-789.

[22] YANG G L, ZHANG J, LIU B,et al. Zipf structure development of tourist flow based on the distribution of scenic spots of Sichuan Province [J]. Tourism tribune, 2007,22 (8): 17-23. [杨国良,张捷,刘波,等. 旅游景区分布约束下的四川旅游流齐夫(Zipf)结构发育特征[J].旅游学刊,2007,22(8):17-23.]

[23] MA Y F, ZHANG Y Y, LIANG X S. Empirical study on perception evaluation model of tourism service [J]. Human geography, 2006, 21 (1): 25-28. [马耀峰,张佑印,梁雪松.旅游服务感知评价模型的实证研究[J].人文地理,2006,21(1): 25-28. ]

[24] Chinese Academy of Sciences Tourism Research Center. 2003-2005 Chinese tourism development: analysis and forecast [R]. Beijing: Chinese Science Literature Press, 2005:1-33. [中科院旅游研究中心. 2003—2005 中国旅游发展: 分析与预测[R] . 北京: 中国科学文献出版社,2005:1-33.]

[责任编辑: 吕观盛] [责任校对: 连云凯]

Urban Tourism Traffic Convenience on Tourists’ Perception——A Case Study of China Six Hot Inbound Tourist Cities

ZHANG Youyin1,MA Yaofeng2

(1.ChinaTourismAcademy,Beijing100005,China;2.CollegeofTourismandEnvironmentalScience,ShaanxiNormalUniversity,Xi’an710062,China)

Based on the model of tourists’ perception evaluation,and through semi-structured market survey,the research takes China's six major tourism hot cities as the breakthrough point,and the urban tourism traffic convenience degree were analyzed from the perspective of external transport and internal transport. From the results it could be seen that: ① The tourism transportation has a significant impact on inbound tourism travel decision,and the external traffic effect the tourist destination choice significantly,the internal traffic impact on the inbound tourists’ satisfaction significantly; ②The external traffic modes are mainly by air,and the convenient degree shows a regional economic orientation; ③The internal traffic convenient performance has a synergistic effect of multiple factors,and the overall performance shows that the eastern port city is better than the western inland city.

inbound tourism; tourism traffic; perceived evaluation; convenience; hot spot city

北京市社科基金(15JGC191);中国博士后科学基金(2013M530713)

2016-11-17 [作者简介]张佑印(1981- ),男,陕西周至人,中国旅游研究院副研究员,博士,主要研究方向为旅游市场开发与规划;马耀峰(1949- ),男,陕西兴平人,陕西师范大学教授,博士生导师,主要研究方向为旅游市场开发与旅游规划。

ZHANG Y Y,MA Y F.Urban tourism traffic convenience based on tourists’ perception:a case study of China six hot inbound tourist cities[J].Tourism forum,2017,10(1):43-52.[张佑印,马耀峰.游客感知视角的城市旅游交通便捷度研究:以六大入境热点旅游城市为例[J].旅游论坛,2017,10(1):43-52.]

F590.63

A

1674-3784(2017)01-0043-10