起·承·转·合“话”统计

——以“折线统计图”教学为例谈学生数据分析观念培养

(东莞市莞城步步高小学,广东 东莞 523006)

“统计与概率”是义务教育阶段小学数学教学内容。史宁中教授提出:“数据是信息的载体,这个载体包括数,也包括言语、信号、图像,凡是能够承载事物信息的东西都构成数据,而统计学就是通过这些载体来提取信息进行分析的科学和艺术。”在《义务教育课程标准(实验版)》提出将“统计观念”作为义务教育阶段数学课程的重要目标,而在《义务教育课程标准(2011版)》中将“统计观念”修改为“数据分析观念”。二者的表述虽然不同,但意义是一致的:在义务教育阶段,尤其是小学阶段,统计不仅仅是让学生掌握一些基本知识和技能,更重要的是要让他们逐步形成一种具有统计思想特征的数学思维方式,建立和培养数据分析观念。

一、存在的问题

现行的义务教育教科书,对实验版进行了内容的调整和删减。但实际教学中,“统计与概率”的教学存在以下问题:

1.多数教师很少教这部分内容,部分教师自身缺乏统计与概率的专业知识,“不知道怎么教”和“不明确教到什么程度”困扰着教师教学。

2.教师在统计与概率教学中课堂活动难以组织,组织统计活动时间长,活动难以开展,时间难控制,效率低。

3.教材素材选取与学生的实际学习生活情况差距较大,学生不感兴趣。

这些原因造成了教师对“统计与概率”这部分内容缺乏必要的研究和探讨。

二、问题解决的对策

(一)起

受朱乐平老师以汶川大地震数据设计的“折线统计图”课程启发,适逢四川雅安地区地震,将一次教研活动的选题定为分析雅安地区地震数据“折线统计图”。

教研活动通过一组由地震数据绘制的折线统计图,展示图中数据变化的意义:死亡人数的统计,让学生们领悟生命的脆弱和珍贵;支援灾区的人员投入统计,让学生们感受到中华民族一方有难,八方支援的团结……最后,社会各界向灾区捐款数据在几天内激增的折线统计令人感动。

这次教研活动留下诸多需认真思考的问题:将“统计”教学与现实相结合,达到了学生体会统计在生活中的意义与作用的教学目的;但实际应用中,选择折线统计图依据是什么?灾难数据虽然能唤起学生的共鸣,但课堂上浓浓的沉重感却挥之不去。是否应该选用平和的、贴近学生生活的情境?在分析数据的意义时,要有怎样的要求和引导?

(二)承

《课程标准(2011版)》修订教材全面使用后,又一次执教了“折线统计图”。这次对第一次教学设计进行了一些调整:以唤起回忆(统计知识知多少)、整理数据(统计表、条形统计图、折线统计图)、观察比较(条形统计图、折线统计图的异同点)和实践与预测(读图、画图、分析)4个板块进行教学。

1.唤起回忆

以“关于统计,你们了解什么?”的问题开始,唤起学生对已有统计知识的回忆。

2.整理数据

通过男女两名学生的跳绳成绩的多个杂乱数据让学生分析感受,引导出整理数据的需要,然后,引出统计表、条形和折线统计图。符合学生对数据分析的认知过程。

3.观察比较

在已学过的条形统计图的基础上,学生们很快接受了折线统计图,明确2种图都能直观的表示出被观察数据变化。2种图区别在于:一种使用条形,另一种用点;前者用条形的长短表示数量的多少,后者用点的高矮位置表示数量的多少;而折线统计图在描述数量的变化趋势上比条形更全面更直观,而且折线统计图更容易观察和绘制。

4.实践与预测

通过一组折线统计图,如:某风景区全年的气温、某商店的销售数量、以及股票走势图与心电图等,让学生观察感知,并进行合理数据分析。如:你会选择在几月份去该地区旅游?如果你是商场经理,根据销售情况的折线统计图会做出什么判断?引导学生根据折线统计图中的信息和变化做出预测,并尝试用手势表示变化走势。

第二次教研活动是在充实和轻松的气氛中完成。

(三)转

“折线统计图”内容,从原来的实验版教材四年级下册调整为五年级下册。在《课程标准(2011版)》第二学段中,统计与概率的课程内容是:

1.经历简单的收集、整理、描述和分析数据的过程(可使用计算器)。

2.根据实际问题设计简单的调查表,能选择适当的方法(如调查、试验、测量)收集数据。

3.认识条形统计图、扇形统计图、折线统计图;能用条形统计图、折线统计图直观且有效地表示数据。

4.体会平均数的作用,能计算平均数,用自己的语言解释其实际意义。

5.从报纸杂志、电视等媒体中,有意识地获得一些数据信息,并能读懂简单的统计图表。

6.能解释统计结果,根据结果作出简单的判断和预测,并能进行交流。

与《课程标准(实验版)》对比,统计与概率课程的内容减少了,但是强调引导学生在数据收集中运用适当的方法,能用比较科学合理的方法收集、整理有效的数据,了解数据的重要性方面加强了。因此在第二次教研活动中,从以下几方面让学生参与到数据整理和分析的全过程。

1.合理化情境体验,感受统计的需要

在第二次教学设计中,采用了学生熟悉的跳绳比赛的情景。通过一组学校的跳绳比赛画面,学生们在轻松的情境中很快进入学习角色。让学生分析信息中的男女2人5次比赛的成绩,学生感觉到数据杂乱、模糊,自然产生出将数据进行处理的需要,引导出统计表和条形统计图数据整理方法。

因为特意安排的是2人比赛的数据,学生们提出用复式条形统计图来整理,教学中肯定学生想法的同时仍然使用了单式条形统计图。原因有:(1)便于学生回忆和猜想接下来要呈现折线统计图是男生成绩还是女生成绩,并为后面的条形统计图和折线统计图的比较做准备;(2)为后续课程中“复式折线统计图”对比数据做铺垫。

2.选择整理数据的方法,形成统计意识的雏形

学生阅读杂乱数据,整理出统计表,进而绘制出条形统计图,再绘制折线统计图等活动后,引导学生总结描述跳绳活动的方式(如图1)。通过总结学生对统计的方法和过程有了更为清晰的认识,能够主动的尝试用自己的方法进行统计与整理数据,形成初步的统计意识的雏形,为将来的统计与概率的学习打下基础。

图1 跳绳数据描述方式

3.注重新旧知识的迁移和对比,掌握新知特点

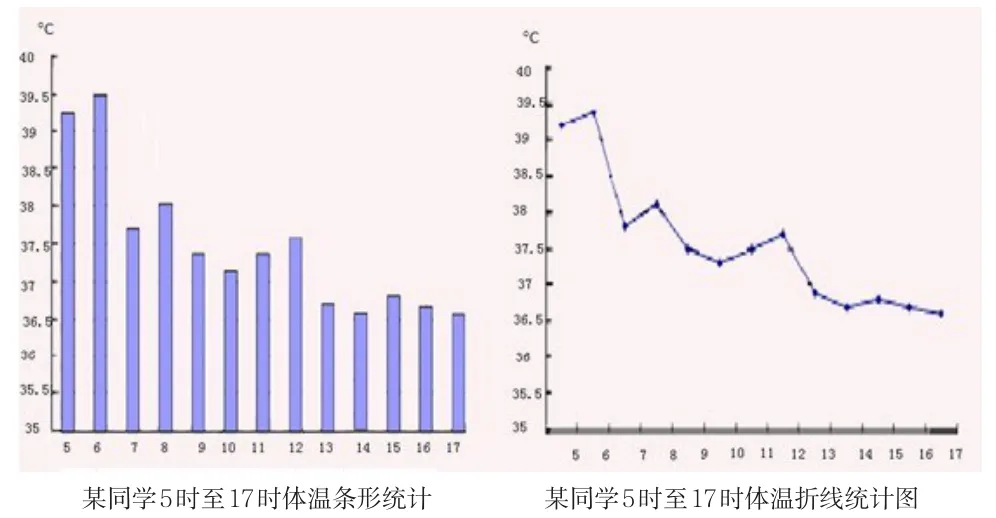

折线统计图是在学生认识了条形统计图之后学习的,都可以直观表示出被观察数据数量(如图2)。

图2 折线统计图与条线统计图对比

2种图对比可见:图中的图名、坐标轴都是相似或相同的,分别用“条形”或“点”反映出数量的多少,2种图都容易比较数量之间的大小关系。对于条形统计图来说,“条形的长短”是反映数量大小的主要手段,而折线统计图则是以“点的高低”来反映数量大小。无论是“条的长短”还是“点的高低”,反映的都是数量的大小。

但是折线统计图和条形统计图又有明显的区别,2种统计图也有不同的作用。在条形统计图中,条与条之间不相连,它的特点是:可以清晰地呈现不同类别中统计量的数量,不同类别之间没有次序关系,条形统计图适用于不同类别中统计量大小的比较。而折线统计图不但可以清晰呈现数量的多少,还清晰地表现数量增减的变化情况,关键在于它的点与点之间是相互连接的,是连续发生的量,描述的是时间或次序关系及统计量数量的变化情况,适用于表示随着时间或次序逐渐变化的统计量。

基于这2种统计图不同点的分析,引导学生根据某同学体温统计进行条形统计图与折线统计图的对比(如图3)。要求学生通过观察这2张图,分析5时30分时这个同学有体温吗?如果有,体温是多少?依据是什么?

图3 条形统计图与折线统计图表示某同学体温示例

通过观察,学生们发现:通过2张图都可以推测出5时30分这位学生的体温在39.2和39.4之间。但是在折线统计图中,由于已经有了5时与6时体温点的连线,更能清楚地推断出5时30分的温度一定在39.2和39.4之间,或者得出39.3℃的结果。

这样的对比,学生虽然不需要了解“连续量”的概念,但能够直观感受到连续量的变化,体会到折线统计图的特点。

(四)合

统计教育学家莫尔曾说过:“统计学是一种基本的探究方法,是一种一般的思维方式,它比建立这门学科的任何特殊事实或技术都更为重要。”统计不仅是让学生掌握一些基本知识和技能,更重要的是要让他们形成一种具有统计思想特征的数学思维方式。而这种思维方式是在学生探究性地学习统计知识的过程中,通过建立和培养数据分析观念而逐步实现的。

《课程标准(2011版)》中对数据分析观念是这样描述的:了解在现实生活中有许多问题应当先做调查研究,收集数据,通过分析作出判断,体会数据中蕴含着的信息;了解对于同样的数据可以有多种分析的方法,需要根据问题的背景选择合适的方法……数据分析是统计的核心。

通过2次“折线统计图”教学,探索教学中开展有效的活动,体会到培养和发展学生的数据分析观念对学生的发展有重要的意义。教师应依托教材,依托教学,指导学生通过调查研究,收集数据、分析数据、作出决策,使学生认识到数据的作用,形成用数据分析方法解决问题的意识。建立和培养数据分析观念,促进学生数学核心素养的积累和发展,提高学生学习能力和学习兴趣。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育数学课程标准(2011年版)[S].北京:北京师范大学出版集团,2012.

[2]王光明,范文贵.新版课程标准解析与教学指导.小学数学[M].北京:北京师范大学出版集团,2012.

[3]杨豫晖.义务教育课程标准(2011年版)案例式解读:小学数学[M].北京:教育科学出版社,2012.