英语教师自我效能感研究:以教学行为和教学效果为例

邵思源

(上海外国语大学,上海 200083)

教师自我效能感是教师对自身能否影响学生发展的一种自我信念,它同时也反映出教师的主体性、积极性和创造性。在外语教育领域,对外语教师自我效能感的研究是一个值得深入思索和探究的问题。

1 研究背景

教师自我效能感的研究始于20世纪70年代,以往研究表明教师的自我效能感影响并能够预测教师的教学行为和教学效果。它体现在具体的教学操作过程中,包括教师的教学组织、师生关系、课堂氛围以及教师对偶发事件的处理等(Bandura 1997:38, Tschannen-Moran et al. 1998:202-248)。但是,绝大多数对教师自我效能感的研究集中在教育心理学领域(Tschannen-Moran et al. 1998:202-248,2007:944-956; Guo et al. 2011:961-968),在外语教学领域中尚未引起研究者的足够重视。此外,关于教师自我效能感的定义及内涵在国内外学术界仍未能形成一致意见,并且相当一部分研究主要根植于西方文化的土壤,以理论探讨为主,带有一定的经验主义色彩和主观性,缺乏实证研究。在本研究中,课堂环境下的教师自我效能感是一个动态的概念,它是教师在课堂环境下对自己能否有效地完成语言教学任务、能否成功地实现教学目标、促使学生语言学习和发展的能力的主观判断、知觉、信心和信念。它隐藏在一系列的教学事件中,在教师内心的自我调节中起着主导作用,并且不断地发生变化。

2 研究设计

2.1 研究问题

本研究拟探讨以下问题:(1)目前中学英语教师自我效能感的现状如何,哪些因素与教师自我效能感相关;(2)自我效能感不同的教师,学生反馈的情况如何;(3)哪些因素在教师自我效能感的形成过程中发挥重要作用。

2.2 研究对象

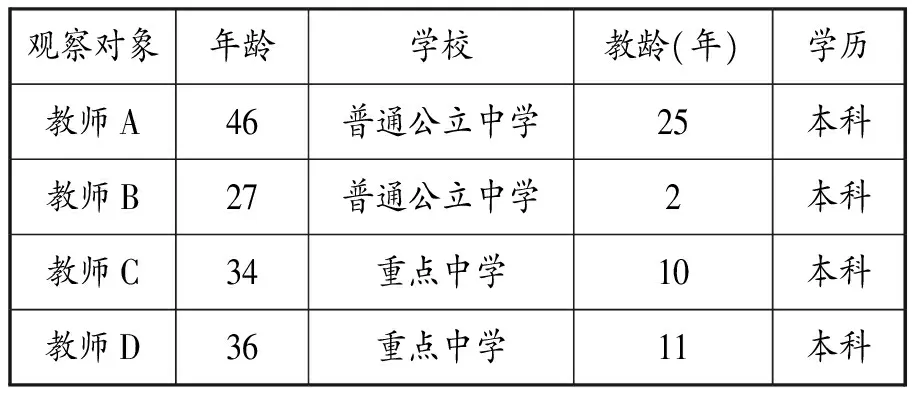

为了便于数据的收集,笔者选取来自江苏省和上海市的共164 位中学英语教师。笔者从中选取江苏省某地两所学校的4位教师(参见表1)作为个案研究对象。另一部分对象是4位个案研究教师的学生,共计211名。

表1 个案研究对象的背景信息

2.3 研究工具

本研究的《中学英语教师自我效能感问卷》是在Tschannen-Moran(2001:789)的《教师效能感量表》(TSES)、朱华华(2006:25)设计的《英语教学效能感调查问卷》及盛迪韵(2009:38)设计的《中学英语新任教师专业知识建构效能感问卷》的基础上改编而成。最终形成的问卷共6个分量表, 40个题项,采用李克特5级量表计分,从“无”到“很充分”,分别对应1到5分。Alpha信度分析结果表明,该问卷的总体内在信度为.924,说明该量表具有较高的内部一致性。

此外,学生问卷目的是从学生的角度了解教师教学的实际情况以及学生对教师和英语学习的态度等,共21个题项,内在信度为 .90。本研究还对4位个案研究的教师进行深度访谈,主要了解教师自我效能感的建构过程以及他们如何看待不同的效能信息源。课堂观察提纲主要依据研究目的、问卷调查和访谈调查的内容而设计。主要观测点包括:(1)课堂内容的呈现方式以及活动类型;(2)师生交流;(3)学生参与;(4)课堂氛围以及教师的情感态度。

2.4 数据采集与分析

教师问卷发放分两次进行。第一次共发放问卷72份,回收问卷68份,有效问卷64份。第二次问卷发放的对象是参加上海某高校培训班的教师,这些教师均来自上海市和江苏省。此次共发放问卷90份,回收问卷88份,有效问卷85份。此外,通过邮寄或电子邮件的方式向在江苏省其它地区的英语教师发放问卷20份,回收问卷20份,有效问卷为15份。学生问卷的调查对象主要是4位个案研究教师任课班级的学生,共发放问卷227份,共回收211份有效问卷。此外,笔者共观察4名教师共计40节课,听课过程中,笔者对每节课进行录音,课后进行整理和归纳,作为教师自我效能感问卷调查和教师访谈调查结果的验证和补充。访谈采用面谈和电话访谈等形式,时间一般是30-40分钟,访谈地点不固定。

3 结果与讨论

3.1 英语教师自我效能感现状

笔者通过SPSS13.0对教师自我效能感问卷结果进行描述性统计分析,得出6个维度中的各个题项的频次、百分比、均值和标准差①,在此基础上推断出中学英语教师自我效能感的倾向和特点。

整体上看,教师在教学策略与技巧、课堂组织与管理、学生参与、情感态度和文化意识的培养、教材处理以及师生交流互动这6个维度上的自我效能感处在中等水平,平均值约在3至4.5之间。在自我效能感的6个维度中,平均值由高至低依次为课堂组织与管理(3.894)、师生交流(3.879)、情感态度和文化意识的培养(3.835)、教学策略与技巧(3.782)、教材的处理(3.735)以及学生参与(3.548)。由此可见,教师在学生参与这方面的效能感处在相对较低的水平。学生参与程度是评价课堂教学效果的一个重要指标,它实际上体现学生在课堂上的主体作用。课堂教学中学生的主体性在很大程度上依赖教师在课堂上的组织和引导,具体表现在教师如何调动学生的学习积极性,提高学生的学习动机,使学生在交际活动中体验、使用并能够掌握语言,等等。可见,中学英语教师在该方面的能力以及认识还有待进一步提高。调查结果还显示,如何结合实际教学需求灵活、合理地使用教材,并在此基础上适当补充和删减,拓展教材的内容,也是不少中学英语教师面临的困难之一。

在此基础上,笔者进一步分析人口统计学特征变量对教师自我效能感的影响,结果显示教师自我效能感在性别、年龄、工作单位、师范教育和出国经历上不存在差异,p值分别为0.566、0.108、0.268、0.181和0.187(p>0.05)。也就是说,性别、年龄、学校性质、是否接受过师范教育以及是否在英语国家学习过这些因素均不影响教师自我效能感;而教师的教龄、学历和职称会对教师的自我效能感产生影响,它们的p值分别是0.019、0.018和0.018(p<0.05),说明它们之间存在显著性差异。

3.2 个案研究

笔者在164名受试教师中选取4名教师,根据其问卷得分发现教师A和教师B的得分属于164名受试者中25%的高分范围之内,均属于高自我效能感教师组。教师C和教师D的得分属于164名受试者中25%的低分范围之内,属于低自我效能感教师组。

3.21 学生问卷

一些研究者把自我效能感看成教师行为的“预示器”,认为自我效能感高的教师通常能够更有效地计划和组织教学,能够使用更有效的教学策略,能够最大程度地激发学生学习的动机,在遇到困难时,能够积极地应对(Tschannen-Moran et al. 1998, 2001)。那么,学生是否认可教师的教学行为以及对自我效能感高的教师的反馈如何?

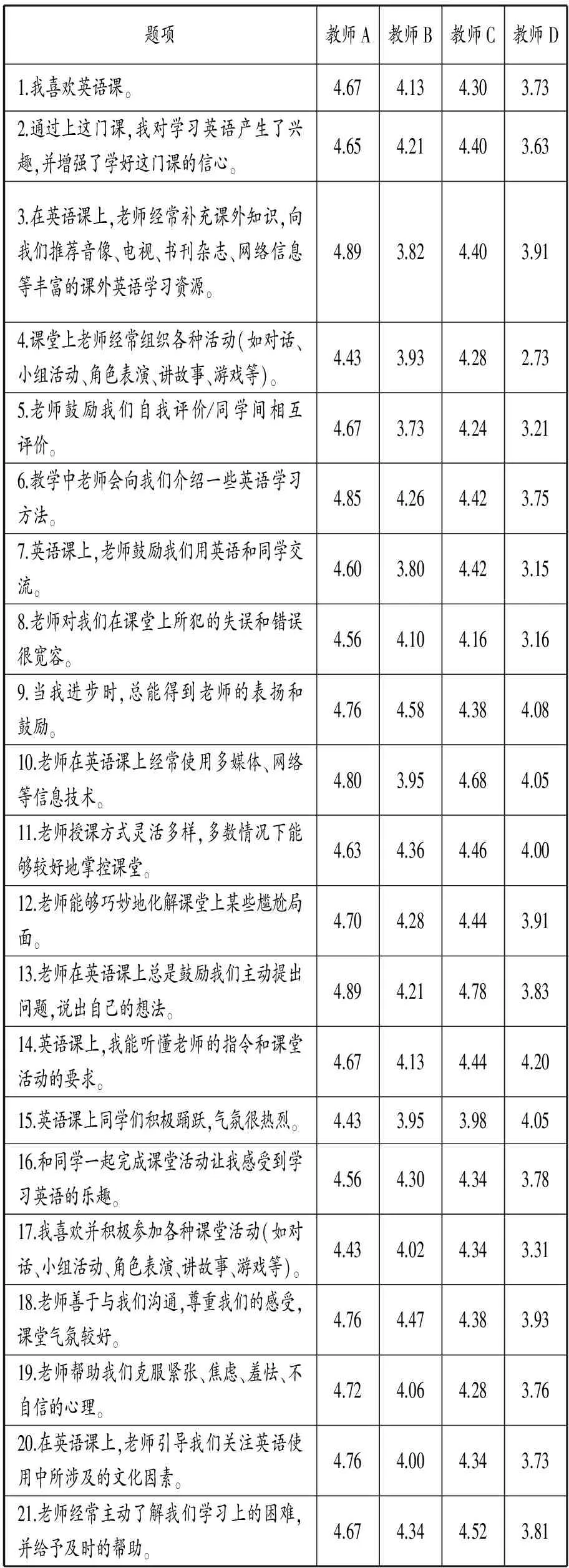

笔者假设自我效能感高的教师在教学中更能够得到学生的认可和喜爱。为验证该假设,笔者根据学生问卷的主要内容,从以下几个方面(包括学生对英语课的喜爱程度、对课堂教学的反馈以及参与程度等)进行比较和分析。

学生是课堂教学的主体,他们对于教师教学行为的反馈是衡量教学效果的标准之一。尽管从学生的角度看待教师或教学事件可能带有学生个体的主观性,但是作为教学过程中最重要的一方,他们的态度和感受具有重要的参考价值。从表2可见,在学生对英语课的喜爱程度以及通过英语课是否提高学习英语的信心方面,自我效能感较低的教师D与其他3位教师相比得到的学生评价低一些。在学习资源的使用、教学活动的组织以及评价手段这3方面(题项3、4、5),自我效能感较高的教师B的平均值均低于教师自我效能感较低的教师C. 通过课堂观察,我们发现教师B在教学中对教材和教学参考书的依赖性相对较高,其设计的教学活动基本上均在教学参考书提供的教学建议中。访谈中,笔者也发现教师B作为一名新手教师,在教学过程中更关注教学任务的完成情况而不是学生掌握的程度。笔者推测这与教师B教学经验尚浅(教龄为2年)、自身学科教学知识体系的不完善有很大关系,教师B在如何将教的知识转化成学生可理解的学的知识以及如何重新组织、调整以及呈现知识方面的能力显得比较缺乏。整体上看,在学生对教师策略与技巧的反馈中,4位教师在以下题项上的差异比较明显,它们分别是课堂活动的组织、评价手段、鼓励学生在课上用英语交流以及教师对待失误和错误的态度。在课堂组织和管理方面(题项11、12),学生们的反馈普遍较好,这说明4位教师在课堂上均有着较好的掌控能力以及应变能力,差异并不特别显著。在教学过程中的学生参与方面,笔者考察以下5方面,它们分别是教师是否鼓励学生积极参与,教师的指令和要求是否清晰,学生在活动中的参与状况,参与的热情度以及是否感受到学习的乐趣。总体上看,教师A和教师C的学生反馈情况好于教师B和教师D。在教师对学生情感态度和文化意识的培养方面如师生沟通、对学生克服负面情绪的关注以及对学生学习情况的了解等方面,教师D的平均值略低。笔者发现,由于中学阶段教师与学生之间接触相对较多,教师普遍能够较好地与学生进行情感上的沟通和交流。

综合定量研究与课堂观察可以发现,自我效能感的高低不足以判断教师的教学行为,教师的自我效能感与其教学行为之间不能简单地等同。教师在教学过程中可能无法客观评价自己的教学,带有一定的随意性和盲目性。

3.22 自我效能感存在差异的主要原因

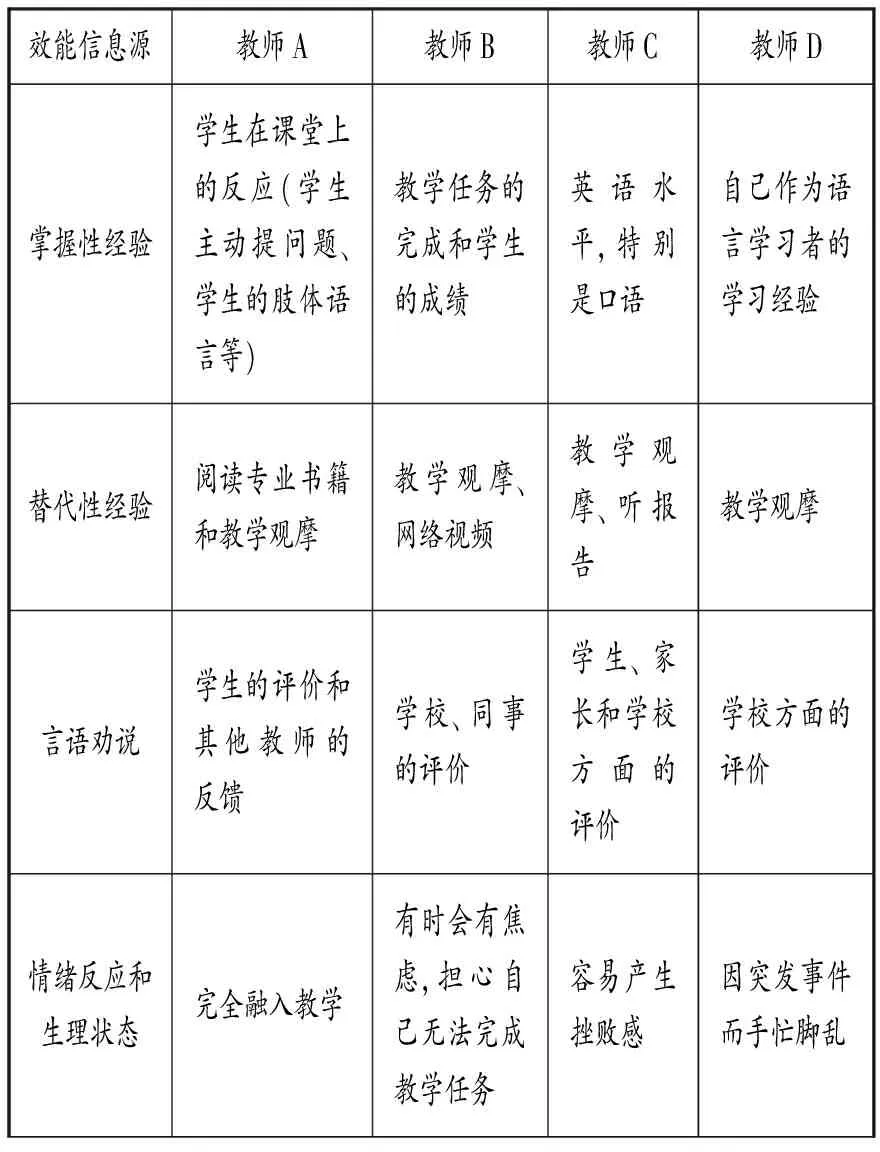

以Bandura(1997:193)归纳的4种效能信息源即掌握性经验、替代性经验、言语劝说以及情绪反应和生理状态为基础,笔者结合深度访谈,探讨4位教师自我效能感存在差异的主要原因,见表3。

表2 学生反馈对比

表3 教师对自我效能感信息源的描述

表3主要抽取4位教师在对自我效能感信息源的描述过程中认为比较重要的内容。笔者发现教师A有一个显著的特点:对自己工作的认同和热爱。访谈中,她多次提及“热爱这份工作”“从不后悔选择教师这个职业”“在课堂上就觉得自己年轻充满活力”等。“热爱”“不后悔”“喜欢”这些词语反复出现。这在一定程度上表明教师A是一位热爱教学、尽职尽责的优秀教师,她在工作中获得满足感,感受到自己价值。教师B与教师A处在相同的教学环境当中,她也同样表现出对教学工作充满热情,她“很希望并且有信心成为一名优秀的教师,但目前在教学中也存在不少困惑”。 笔者推测造成该教师自我效能感较高但教学效果不理想的内因主要有以下几点:(1)教学经验不足。新手教师往往满怀热情走进教学岗位,但教学经验不足、缺乏学科教学知识往往导致他们对教学的理解不够深入。教师的自我效能感在很大程度上是教师教学经验和教学意识的产物,并且受到教学实践的影响,因此新手教师容易盲目地过高估计自己的教学能力。(2)对语言和教与学的观念和认识的深度不够。在教师B的观念里,是否完成教学任务是检验教学是否成功的一个重要标准;课堂活动及时间的安排也因此变得非常机械,缺乏灵活性,整个教学氛围比较沉闷。(3)更在意自己的感受而非学生的感受。在与教师B的交谈中,她较少提到学生的状况,这表明她对教学主体的关注不够。造成这样状况的原因在于新手教师还处在教师发展过程中的“生存”阶段,因此更关注自己的感受,更在意教学过程中的流畅感,对课堂有一种操控倾向。

比较而言,在与教师C和教师D的访谈过程中,他们的表述里经常会出现“压力大”“很累”“心情烦躁”“应付”“被动”等表述。这些均表明教师C和教师D不同程度地产生职业倦怠(job burnout)。对教师这样一份高强度、高压力的职业而言,职业倦怠容易造成教师动机不强、缺乏工作信心和热情等问题。造成教师C和教师D自我效能感较低的因素有很多,笔者认为主要内在原因包括:(1)教学经历。Bandura认为,直接性经验是最具有影响力的效能信息源(Bandura 1997:202)。由直接经验建立的效能感也最真实,这其中,成功经验是帮助个体提高效能感水平的最有效因素。笔者发现,教师C和教师D均提到自己过去不成功的教学经历;(2)归因方式。归因是指个体对影响和决定自己行为和活动成败的原因的看法(李昆 俞理明 2008:1)。对行为结果的不同归因会直接影响随后的行为倾向和方式;(3)对自己的专业素质缺乏信心。

访谈中笔者还发现,除教师的内在影响因素,一些外在影响因素,如学校环境、同事关系和学校的评估方式等也对教师的自我效能感产生一定影响,这与国外一些研究的结论相同(Guo et al. 2011:967)。此外,学校的评估方式,如以升学率或考试成绩等为标准评价教师的教学,也可能会影响教师个体对自己专业能力的自我认识,从而会对教师自我效能感的形成造成负面影响。

4 结束语

通过对英语教师自我效能感的研究,我们必须意识到在师资培养过程中,单纯传授有关外语教学的知识,如具体的课堂教学方法和技巧是不够的,学生作为教学的主体应该是教师在教学过程中考虑的第一要素,教师的教学决策和行为要真正做到以学生为中心,除加强教师在这方面的教学意识,改变教师传统的教学理念,还要帮助教师逐渐形成审视和反思性的自我评估与自我发展的职业素质。只有当教师把自己对教学的理解和解读与具体的教学环境相结合时,才能做到真正意义上的以学生为中心。此外,教师自我效能感的形成过程极其复杂,它是很多内因和外因共同作用的结果。每一个个案背后都有其各自的成因和经历,在这些因素的共同作用下,形成个体独特的自我效能感。

注释

①由于篇幅,此处各项的频次、百分比、均值和标准差的具体数值略去。

李 昆俞理明.大学生学习动机、自我效能感和归因与自主学习行为的关系研究[J].外语教学理论与实践, 2008(2).

盛迪韵.中学英语职前教师专业知识建构研究——以上海地区英语本科师范生为例[D].上海师范大学博士学位论文, 2009.

朱华华.中学英语教师教学效能感调查研究[J].基础英语教育, 2006(4).

Bandura, A.Self-efficacy:TheExerciseofControl[M]. New York: W.H. Freeman, 1997.

Guo, Y., Justice, L.M., Sawyer, B., Tompkins, V. Exploring Factors Related to Preschool Teachers’ Self-efficacy[J].TeachingandTeacherEducation, 2011(5).

Tschannen-Moran, M., Hoy, A.W. Teacher Efficacy: Capturing an Elusive Construct[J].TeachingandTeacherEducation, 2001(7).

Tschannen-Moran, M., Hoy, A.W. The Different Antece-dents of Self-efficacy Beliefs of Novice and Experienced Teachers [J].TeachingandTeacherEducation, 2007(6).

Tschannen-Moran, M., Hoy, A.K., Hoy, W.K. Teacher Efficacy: Its Meaning and Measure [J].ReviewofEducationalResearch, 1998(2).