刑法第48条“不是必须立即执行”的理解

杨海强

(华东政法大学 司法学研究院, 上海 201620)

刑法第48条“不是必须立即执行”的理解

杨海强

(华东政法大学 司法学研究院, 上海 201620)

死缓和死刑立即执行之间的界限一直是司法实践中的难点问题。而如何理解“不是必须立即执行”,则成为正确把握死缓适用标准的关键。 “不是必须立即执行”现在并无定论,但通过对一定数量的最高法院刑事审判指导案例的双变量交互分析和二元Logistic回归分析,死缓适用的部分依据和规律还是能清晰地呈现出来,这对于死缓适用条件的理解具有启示意义。

样本及说明;双变量交互分析;二元Logistic回归分析

我国1997年《刑法》第48条规定了死刑的两种执行方式,二者都属于死刑的范畴,都符合死刑的适用条件,不同在于是否“不是必须立即执行”。但法律和司法解释没有明确规定“必须立即执行”的具体情形,因此死缓的适用标准很模糊,等于没有规定[1]。有鉴于此,学者们针对该问题进行了理论探索,形成相关研究成果,这些研究成果或者为思辨研究或者为简单罗列司法实践的经验,莫衷一是,未成定论。

本文研究该问题时着眼于司法实践中的刑事审判指导案例,采用实证分析的方法,探寻这些指导案例背后法官们所持的立场并对法官的立场进行分析、评判,最后提出本文的结论。

一、研究样本及方法说明

(一)研究样本

本文所涉及的被告人共有140个①本研究以被告人为单位录入数据,而不是以案件。因为即便同一案件中的不同被告人也可能具有不同的情节,从而影响死缓和死刑立即执行的适用。,案例样本出自最高人民法院主办的《中国刑事审判指导案例》和陈兴良等主编的《人民法院刑事指导案例裁判要旨通纂》。这些案例都是刑事指导案例,反映了最高人民法院的立场,因此具有权威性、代表性和指导性。

本文选择暴力性犯罪作为本研究的样本。此处的暴力性犯罪笔者采用赵秉志教授的观点,采用广义理解,即认为暴力性犯罪是指“直接或者借助自然、物理之力对他人人身的自由权、健康权、生命权施加强力打击或者强制行为,其范围不仅包括捆绑、拘禁、殴打、伤害、杀害、决水、爆炸等有形力,亦应包括施行催眠、麻醉、用酒灌醉等无形力,而暴力的程度则不仅包括对他人人身自由、健康或者生命造成损害,也包括尚未对他人人身安全造成损害,但对他人人身安全形成危险”[2]。

之所以选择暴力性犯罪作为本研究的样本,是因为:

1.暴力性犯罪严重侵犯他人的人身权利,对社会造成的危害更严重,社会民众对其反应更强烈。因此暴力犯罪的死刑是死刑适用中的典型,暴力性犯罪的死刑也是我国废除死刑的最后堡垒。即便将来废除死刑,暴力性犯罪死刑的废除也将处于最后阶段[3]。因此对暴力性犯罪的死缓适用进行研究,具有极大的现实指导意义。而对非暴力性犯罪适用死刑则违背犯罪规律,也与世界潮流不符,非暴力犯罪与死刑并不匹配。对非暴力性犯罪适用死刑并不是明智的选择,适用死刑也不具有有效性[4]。况且我国《刑法修正案(八)》废除了盗窃罪等13个非暴力犯罪的死刑,在此基础上《刑法修正案(九)》进一步废除集资诈骗罪等9个犯罪的死刑,这其中只有强迫卖淫罪为暴力犯罪,其余8个犯罪均为非暴力犯罪。以后废除非暴力犯罪的死刑是进一步的发展趋势。

2.在司法实践中,故意杀人等暴力性犯罪被判处死刑的数量最多。据某省法院的统计,在2000—2003年中,因故意杀人罪、抢劫罪和故意伤害罪这三类犯罪被判处死刑的数量在所有犯罪中居于前三名[5]。而我国刑法中许多非暴力性犯罪判处死刑的情况很少,最近两个修正案取消死刑配置的22个犯罪在司法实践中一般都不会适用死刑。所以对暴力性犯罪进行研究也符合司法实践情况,从而使得研究结果具有针对性和指导性。

(二)方法简述

本文的研究工具是社会科学统计软件包SPSS ,其中主要使用交互分析和二元Logistic回归分析。交互分析主要是研究变量之间的相互关系[6]84-85,在控制其他变量的情况下,分析两个变量之间的关系,如自首和死缓适用的关系。反映具有线性关系的两个变量之间密切程度的指标称为相关系数,总体相关系数一般用P表示,表现为一个常数,相关系数以数值的方式很精确地反映了两个变量之间线性相关的强弱程度。P值可以直接根据观察值运用P值公式计算,SPSS也会自动计算P值大小,一般认为如果P值小于等于0.05,可以认为两变量之间具有显著的线性关系,而P值大于0.05,则认为两变量之间无显著的线性关系[6]152-153。但在具体司法实践中,量刑情节并非单一,诸多变量共同作用于死刑的适用。二元Logistic回归分析可以解决问题,它不仅是确定自变量与若干因变量之间关系的定量表达式,即回归方程式,并且可以确定它们关系的密切程度[6]174。

(三)理论假设

对于何谓“不是必须立即执行”,理论界一般是在总结司法实务经验的基础上,以概括的方式列举“不是必须立即执行”的各种情形,分析这些情形可以发现,学者们认为被判处死缓的被告人一般具有从宽处罚的情节,而被判处死刑立即执行的被告人则通常不具备这些从宽情节。由此可见,学者们大多认为这些从宽处罚情节的存在与否影响了司法者的最终判决,也成为死刑两种执行方式的区别。

因此,本文可以提出如下假设:

1.从宽情节的存在促使法官更多考虑适用死缓。

2.法定从宽情节比酌定从宽情节更能促使法官更多考虑适用死缓。

3.反映被告人社会危害性和人身危险性情节都应对死刑两种执行方式的选择产生作用。

二、具体检验

(一)交互分析情况

1.从宽情节

(1)自首

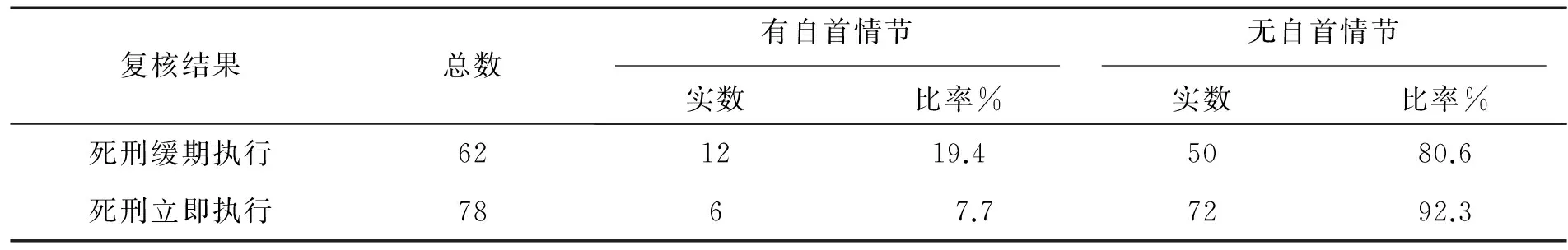

犯罪后自首表明被告人具有悔过自新的意思,其再次犯罪的可能性减小。因此法官可能会考虑给被告人机会以考察其表现,从而适用死缓而不是死刑立即执行,实际情况是否如此呢,研究样本数据见表1。

表1 140宗样本按自首情节情况分类及比率

注:P=0.041<0.05

从表1可以看出,具备自首情节的被告中,被判处死缓的比率为12÷(12+6)=66.7%,死刑立即执行的适用比例相对较小。而不具备自首情节的被告中,被判处死刑立即执行的比率为72÷(50+72)=59%。因此,具有自首情节的被告更易被判处死缓,而不具备自首情节的被告被判处死刑立即执行的概率更大。换句话说,自首情节的存在促进了复核法院更可能适用死缓。当然在全部判处死缓的犯罪人中,具备自首情节的只占19.4%,比例相对较小,因此自首情节对死缓适用的推进作用不是很明显。

(2)立功

和自首情节一样,被告人犯罪后立功的,也表明被告人对犯罪行为的痛恨和悔过,被告人在以后生活中再次犯罪的可能性减小。司法者可能因为立功情节的存在而认为被告人尚具有改造的可能性,从而适用死缓而不是死刑立即执行。但结果表明,P值为0.262,大于0.05,从统计学上不能认为立功情节能促使复核法院选择使用死缓。

(3)间接故意

直接故意和间接故意的认识内容和意志内容都存在区别,直接故意的犯意明显而坚决,反映了被告人较大的主观恶性,而间接故意则反映了被告人相对直接故意较小的主观恶性,因为被告人并未刻意追求犯罪结果的发生[7]。因此,间接故意犯罪相对于直接故意犯罪,是酌定从宽情节,因此间接故意应该能够影响死缓的适用。具体情况需要检验,但从统计结果来看,P值远大于0.05,不能认为间接故意情节对死缓的适用具有促进作用。

(4)悔罪态度

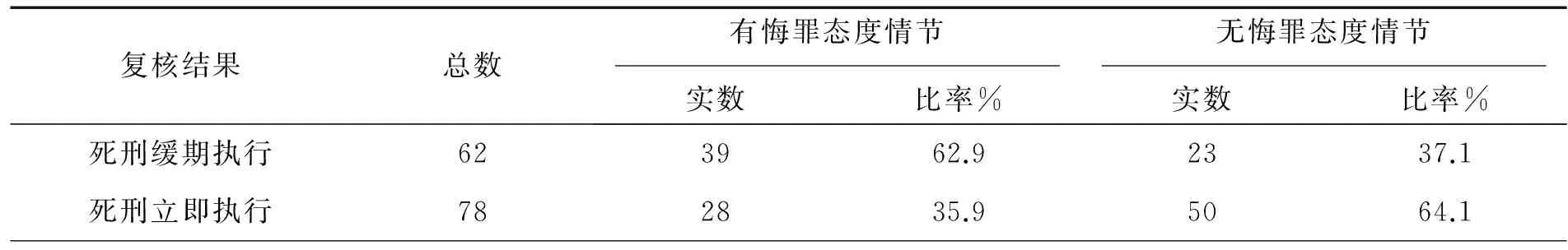

犯罪后认罪服法,悔罪态度比较好,表明被告人再次实施犯罪的可能性变小。因此法官可能会因为被告人犯罪后有较好的犯罪态度而认为被告人尚具有改造的空间和可能,因而适用死缓。

表2 140宗样本按悔罪态度情节情况分类及比率

注:P=0.001<0.05

表2表明:被告人犯罪后认罪伏法,法官在决定死刑的执行方式时更趋向于选择死缓,相反被告人若不认罪伏法,法官在决定死刑的执行方式时更趋向于选择死刑立即执行。因此法官可能会因为被告人犯罪后有较好的悔罪态度而认为被告人尚具有改造的空间和可能。

(5)留有余地

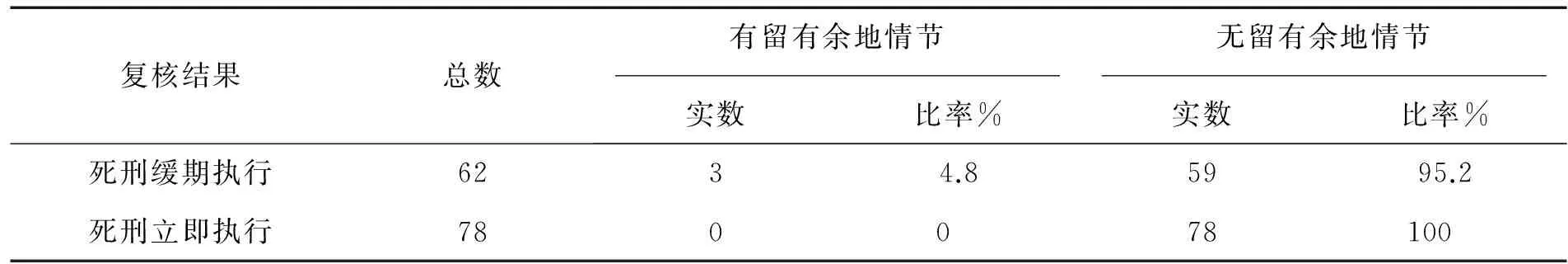

该情节是指被告人符合死刑的适用条件,并且相关的证据已经形成证据链,但具体决定死刑的执行方式的证据尚未达到“确实充分”的程度。当然此时证明被告人罪行极其严重的证据是充分的,只是判处死缓和死刑立即执行的证据尚存瑕疵,否则,就不应该判处被告人死刑,而应该疑罪从无。

表3 140宗样本按留有余地情节情况分类及比率

注:P=0.05

由表3可知,当相关案件中的个别情节和证据不清,查证不实,判决时需要留有余地时,相关案件中的被告人全部被判处死缓。而在案件事实清楚,证据确实充分时,被告人被判处死刑立即执行和死缓的概率相当,分别为78÷(59+78)=56.9%和59÷(59+78)=43.1%。两相比较可以发现,留有余地情节确实是死缓适用的积极因素,该情节的存在促进了复核法院适用死缓。

(6)被害人过错

被害人过错可能导致被告人的犯罪动机值得宽恕,被告人再次实施犯罪的可能性减小,因此被害人过错的存在应该会促使法官选择适用死缓。

实证结果表明:P值大于0.05,不能认为被害过错的存在促使法官更多考虑适用死缓。

(7)限制责任能力

被告人处于限制责任能力状态时辨认是非的能力以及控制自己行为等能力降低,因此世界范围内的法律均规定对处于限制责任能力状态的犯罪人从宽处罚。因此,司法者可能会对这类犯罪人更多适用死缓。

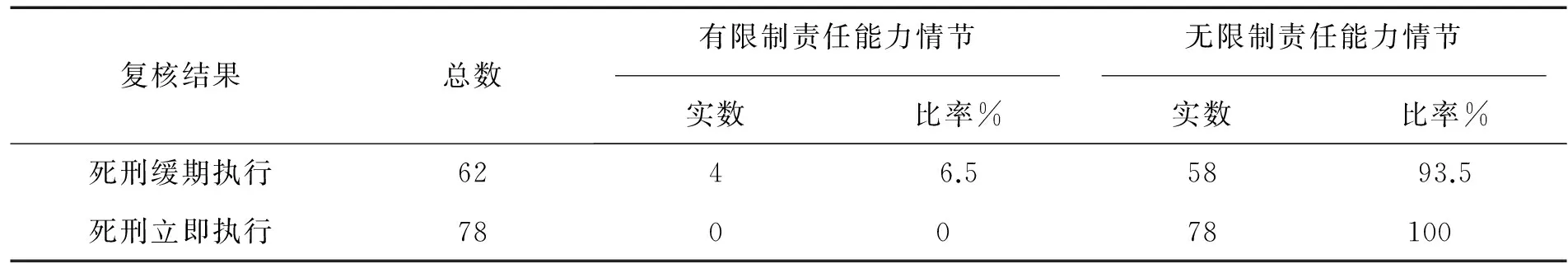

表4 140宗样本按限制责任能力情节情况分类及比率

注:P=0.023<0.05

由表4可知,在处于限制责任能力状态时,被告人被判处死缓的比率为4÷(4+0)=100%,没有被判处死刑立即执行的情况出现。而被告人具有完全刑事责任能力时,其被判处死刑立即执行的比率相对大些,为78÷(58+78)=57.4%,被判处死缓的比率为58÷(58+78)=42.6%。两相比较可以发现,限制责任能力这一情节促使复核法院选择使用死缓。当然该情节对死缓适用所起的推动作用有限,因为在全部死缓判决中,被告人处于限制责任能力状态的比率仅为6.5%。

(8)其他从宽情节

该情节一般都是酌定从宽情节,而且在现实生活中发生的情形相对较小,并不具有典型性,当然这些情节并不包含上文中已经出现的从宽情节。具体到本文的案例,这些情节具有多样化的特征,包括:行为人并非蓄意谋杀,而是夺路逃窜时,为了摆脱被害人而杀人*参见《中国刑事审判指导案例》第35号宋有福、许朝阳故意杀人案。另见《人民法院刑事指导案例裁判要旨通纂》第887页。;故意杀人后立即抢救被害人*参见《中国刑事审判指导案例》第42号张杰故意杀人案。,等等。

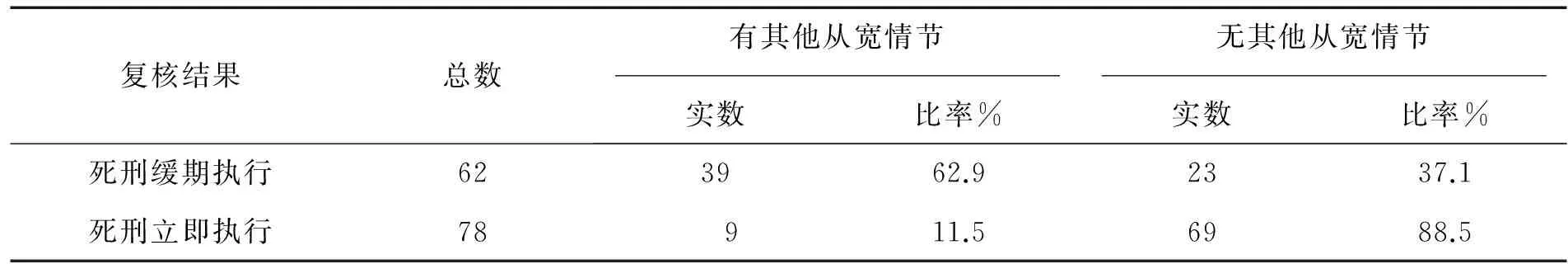

表5 140宗样本按其他从宽情节情况分类及比率

注:P=0.000<0.05

由表5可见,具备其他从宽情节的被告人被判处死缓的比率高达39÷(39+9)=81.2%。而被告人在不具备其他从宽情节时,更可能被判处死刑立即执行,比率为69÷(23+69)=75%。在全部判处死刑缓期执行的案件中,有62.9%犯罪人具有其他从宽情节。因此司法者可能会因其他从宽情节的存在而更多判处被告人死缓。并且在全部判处死刑缓期执行的案件中,有62.9%的被告人具有其他从宽情节,其他从宽情节对死缓适用的促进作用比较明显。

2.从严情节

(1)累犯

累犯具有更大的主观恶性和人身危险性,因此世界范围内的立法对累犯从严惩处。因此累犯情节的存在会对死缓的适用产生消极的影响,不利于死缓的适用。

从统计结果来看,P为0.679,P值远大于0.05,因此,累犯情节对死缓适用的影响如何,从统计学上看,也并无规律可言。

(2)数罪

同一被告人在一定时期内连犯数罪表明其具有更大的人身危险性,因此数罪情节应该是死缓适用的消极因素,司法者可能会因数罪情节更多判处被告人死刑立即执行。实际情况分析如下:

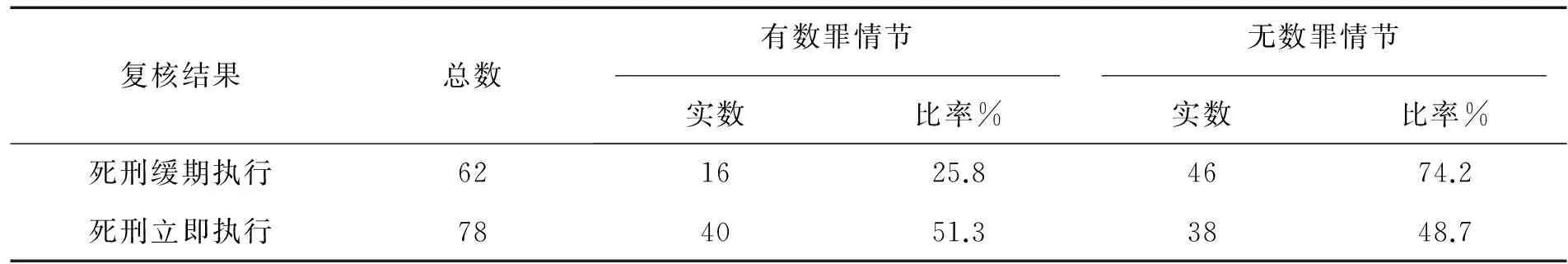

表6 140宗样本按数罪情节情况分类及比率

注:P=0.002<0.05

由表6可知,具有数罪情节时,被告人更有可能被判处死刑立即执行,比率为40÷(16+40)=71.4%。而在没有数罪情节,即只犯有一罪的情况下,被告人被判处死缓的比率稍大些,为46÷(46+38)=54.8%。综合来看,数罪情节的存在促使复核法院更倾向于适用死刑立即执行,而且在全部死刑立即执行的案件中,具有数罪情节的比率为51.3%,比重较大,因此,数罪情节在比较大的程度上促使法官适用死刑立即执行,数罪情节的存在不利于死缓适用。

(3)客观危害

按照刑法规定,只有“罪行极其严重”才存在适用死刑的可能。但现在理论一般认为“罪行极其严重”也存在轻重的差异,在选择死刑的执行方式时应该区别对待。如故意杀死一人和三人,后者的社会危害性无疑更重,因此客观危害程度的差异可能导致死刑执行方式的不同。具体情况如何尚需检验。

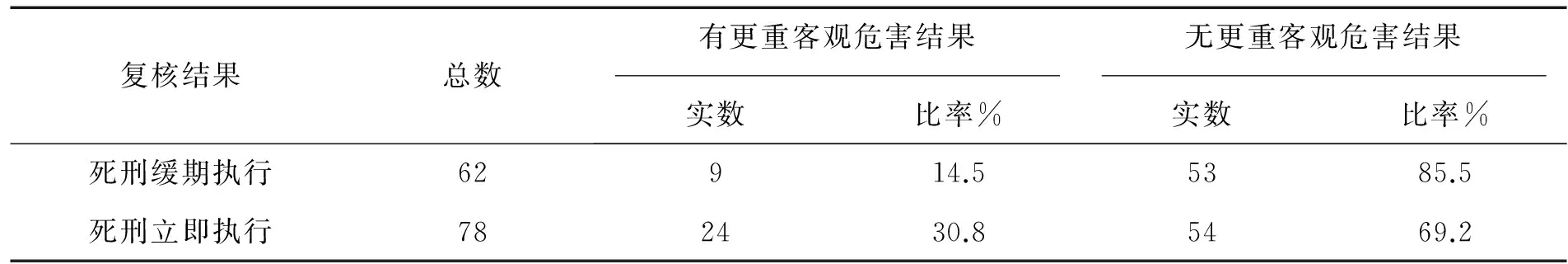

表7 140宗样本按更重客观危害结果情况分类及比率

注:P=0.024<0.05

由表7可见,有着更严重的客观危害结果的被告,更可能被判处死刑立即执行,比率为24÷(9+24)=72.7%。而客观危害结果刚达到罪行极其严重下线的犯罪人判处死刑立即执行和死缓的比率几乎一致,分别为54÷(53+54)=50.5%和53÷(53+54)=49.5%。这说明,在暴力犯罪中,如故意杀人罪中,杀死一人的犯罪人被判处死刑立即执行和死缓的可能几乎各占一半。两相比较可以得出结论,即客观危害结果更严重这一情节促进了复核法院适用死刑立即执行。

(4)共同犯罪

共同犯罪是指二人以上的被告人共同实施的犯罪,此种犯罪对社会的危害更大,因此司法者可能较少选择适用死缓。但实证结果表明P值为0.292,远大于0.05,无法说明共同犯罪是否是死缓适用的消极影响因素。

(5)其他从严情节

该情节一般都是酌定从严情节,而且在现实生活中发生的情形相对较小,并不具有典型性,因此并未单独列出考察,当然这些情节并不包含上文中已经出现的从严情节。从本研究的案例来看,这些情节包括:被告人在解除劳动教养后实施犯罪*参见《中国刑事审判指导案例》第116号张军等抢劫、杀人犯罪集团案。,犯罪手段特别残忍*参见《人民法院刑事指导案例裁判要旨通纂》第330页。另见《中国刑事审判指导案例》第657号覃玉顺强奸、故意杀人案。等。

表8 140宗样本按其他从严情节情况分类及比率

注:P=0.039<0.05

由表8可知,具有其他从严情节的被告人一般会被判处死刑立即执行,这种可能性为8÷(1+8)=88.9%,相反若无其他从严情节时,死刑两种执行方式的适用概率基本相当。因此,该情节是适用死刑立即执行的促进因素。当然上表同时表明,在全部判处死刑立即执行的案件中,具有其他从严情节的犯罪人所占的比率仅为10.3%,比率尚小,该情节对死刑立即执行适用的促进作用也有限。

(二)二元Logistic分析

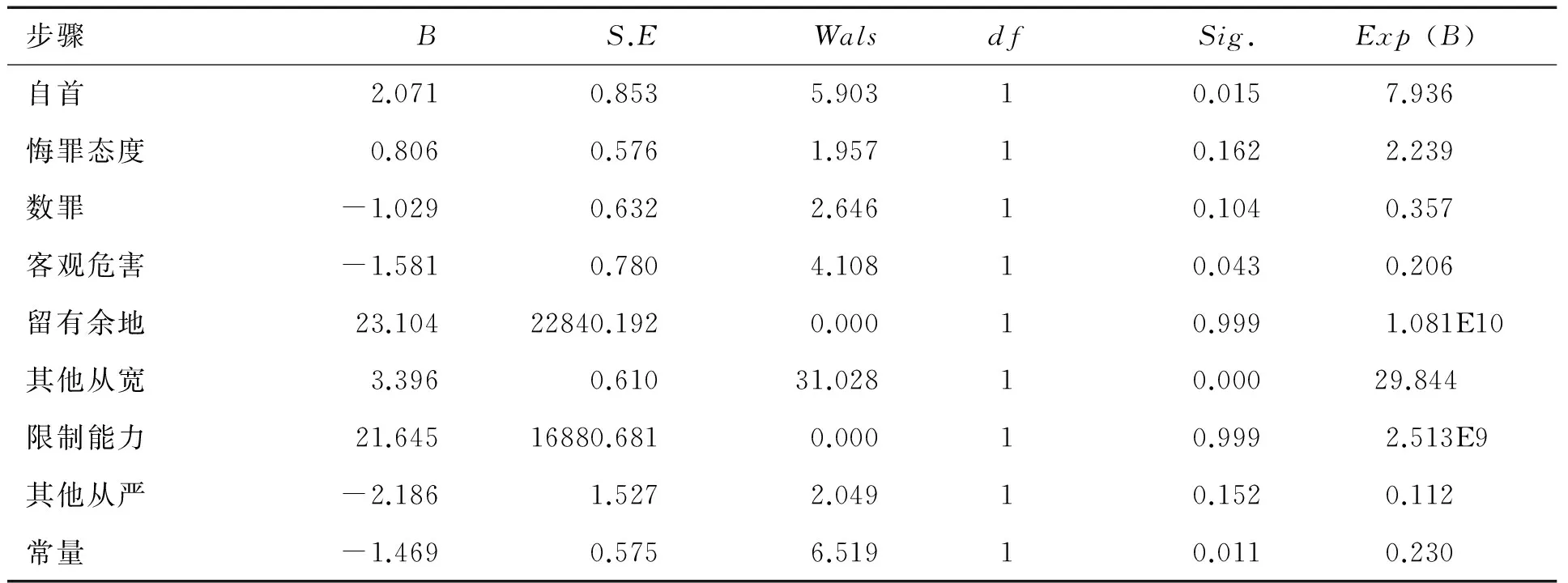

上文采用的分析方法仅考察两个变量之间的关系,但具体司法实践中,量刑情节并非单一,诸多变量同时作用于死刑的适用。此时,哪些量刑情节的存在还与死缓适用的关系具有显著性呢?这时就需要二元Logistic回归分析。本文的分析结果如下:

表9 方程中的变量

由表9可见,在8个变量的共同作用之下,只有自首、客观危害、其他从宽情节还具有统计学上的显著性。在这3个仍具有显著性的变量中,自首和其他从宽情节都是死缓适用的积极因素,而客观危害则是死缓适用的消极因素。同时经过计算后发现其他从宽情节对死缓适用的作用力大于自首*得出此结论需计算自首和其他从宽情节这两个变量的标准化回归系数。该系数主要考察在影响因变量的所有自变量中,哪个自变量起主要作用,哪个起次要作用。经计算,自首和其他从宽情节这两个变量的标准化回归系数分别为:0.37和0.89。参见郭志刚主编:《社会统计分析方法——SPSS软件应用》,北京:中国人民大学出版社,1999年,第44-45页。。 因此从对死缓适用的促进作用来说,这两个变量的作用力是不一样的,其他从宽情节所起的作用要大于自首所起的作用。

三、结论

本文先后进行了双变量交互分析和多变量回归分析,并得出相应的分析结果,初步得出相关结论。综合前文所得出的分析结果,进一步综合后可以得出本文的最终结论:

1.从总体上看,司法者会因被告人存在从宽情节而认为被告人尚具有改造的必要和可能,因而更趋向于选择适用死缓。本文主要考察了8个从宽情节对死缓适用的影响,依统计学的观点来看,只有5个情节与死缓的适用呈现出规律性*这5个情节分别为:自首、悔罪态度、留有余地、限制责任能力、其他从宽情节。。 而且从上文分析可知,这五个情节存在时,复核法院更倾向于适用死缓,这5个从宽情节都是死缓适用的积极因素。另外3个从宽情节,因统计结果不具有显著性,因此不能认为这3个情节是死缓适用的积极因素。

2.一般来说,司法者可能会因被告人存在从严情节而认为被告人已无改造好的可能和希望,不必再给予其改造的机会,一般不再判处被告人死缓。本文主要考察了5个从严情节对死缓适用的影响情况。依统计学的观点来看,数罪、客观危害、其他从严情节与死缓的适用呈现出规律性,司法者因这些情节的存在更多判处被告人死刑立即执行。

3.从宽情节包括法定从宽情节和酌定从宽情节两种,出乎预料的是虽然司法者会因被告人存在从宽情节而认为被告人尚具有改造好的希望,因而更趋向于选择适用死缓,但实证结果表明司法者在决定选择死刑的执行方式时,似乎并未充分注意到二者的区别。实证结果显示,按照统计学的观点,共有五个从宽情节与死缓适用呈现出规律性。但法定从宽情节只有1个,即自首,剩余的4个都是酌定从宽情节。死缓判决更多地是受到酌定情节的影响,促进死缓适用的酌定情节不但数量多,而且所起的作用更大。因此复核法院的法官还是很重视酌定情节对死缓适用的促进作用的。

4.社会危害性和人身危险性情节都影响了死缓适用。实证结果显示,按照统计学的观点,共有8个情节与死缓适用呈现出规律性,其中反映被告人人身危险性的情节占据主导地位,共有4个*这4个情节分别为:自首、悔罪态度、数罪和限制责任能力。。 反映被告人社会危害性的情节则只有客观危害1个。因此,死缓适用更多的是受到反映被告人人身危险性情节的影响。

5.本文研究表明,司法实践并未形成一个统一的死缓适用规律。上文的实证分析表明,有5个量刑情节是死缓适用的积极因素。法官基于留有余地和限制责任能力而对被告全部选择适用死缓。这本来可以看作死缓适用的标准,作为以后法院判决时的司法经验,但二元Logistic分析的结果表明,当诸多变量共存时,从统计学上看,不能说上述两个情节对死缓适用具有显著的促进作用。二元Logistic分析的结果表明,当诸多变量共存时,从统计学上看,自首和其他从宽情节是死缓适用的积极影响因素,但在交互分析中,存在这些情节的被告人并非一律全被判处死缓,司法者只是更趋向于判处这些被告人死缓,仍有部分被告人会被判处死刑立即执行。

综上所述,本文的研究结论和理论假设大体一致,但本文研究同时表明,司法实践并未形成一个统一的死缓适用规律。

四、启示

本文前半部分对140个暴力犯罪案件进行实证分析,虽然最终司法实践中法官们仍未形成明确、可靠的死缓适用标准,但从上面的分析中还是可以发现一些司法实践中法官适用死缓的规律,从中也可以获得相关启示。

1.对死缓适用条件的启示

由上述实证分析可见,反映被告人社会危害性和人身危险性的情节都影响了死缓适用,但当被告人的社会危害性情节一定时,即当被告人的客观危害刚达到罪行极其严重的下线时,被告人被判处死缓和死刑立即执行的概率相当,此时影响死缓适用的都是反映被告人人身危险性的情节以及证据瑕疵的问题(证据瑕疵是另外的问题)。而按照我国法律规定,罪行极其严重是死刑的适用条件,也是死缓和死刑立即执行共同的适用条件,此时区分死缓和死刑立即执行的标准就是反映被告人人身危险性的情节。只有被告人罪行极其严重,同时人身危险性又很大,即“罪大恶极”才适用死刑立即执行;若被告人只是罪行极其严重,同时又具有自首、悔罪态度、限制责任能力等反映被告人人身危险性较小的情节,即只是“罪大”却不“恶极”,那么适用死缓。当然这里的“罪大”不仅包括犯罪的客观危害极其严重,同时也包括主观恶性极其严重,因为主观恶性也是“罪行”的组成部分。因此这里的“罪大”指犯罪的社会危害性极其严重,而不仅是犯罪的客观危害极其严重。本文认为从实证分析中总结出的该种死缓适用标准具有合理性。因为刑法设置死缓的目的就是考虑到有的犯罪人尚有改造的余地与可能,人身危险性并非极其恶劣,所以才会给予两年的考验期看其表现;若犯罪人客观危害极其严重,人身危险性又极其恶劣,那么就没有必要再给其机会进行改造。因此笔者以为上述标准是合理的,应予采纳。

根据上述分析,当被告人有着更严重的客观危害结果时,如被告人故意杀人致二人或以上的人死亡或者致一个死亡,其余人重伤时,被告人被判处死刑立即执行的概率为将近75%,特别是当出现两个或者以上的被害人死亡的结果时,除了证据有瑕疵的案件外,被告人基本都被判处死刑立即执行。因此犯罪结果与死刑适用有着重大关联,当被告人罪行特别特别严重,即“罪极大”时,一般适用死刑立即执行。法官们有着这样的理解也无可厚非,毕竟在量刑中考虑的主要是报应,对杀死两人的当然应给予更重的报应;并且在现实生活中,以报应为基础的公平、正义观念还左右着人们的刑罚观。当然对此也可以从人身危险性方面解读,毕竟杀死两人是在被告人杀死一人时,再次犯罪,再杀死一人,这也反映了被告人极其恶劣的人身危险性。因此这里的“罪极大”和“罪大恶极”这两者在一定程度上是相通的。因此死刑立即执行的适用条件应为“罪大恶极”或者“罪极大”。而死缓的适用标准则是“罪大”而“恶不极”。

当然上述结论是在不考虑证据瑕疵时得出的,但若存在证据瑕疵,那么不管被告人是否“罪大恶极”还是“罪极大”,都不应判处被告人死刑立即执行,上述实证分析的结果也是如此。笔者赞同这种观点,因为死刑存在误判的可能历来是死刑最受诟病之处,也是废除死刑论者坚持废除死刑的重要论据。而且“少杀、慎杀”一直都是我国坚持的死刑政策。而我国“死缓制度”的创立、发展和逐步完善,始终与少杀的死刑政策紧密关联[8]。本着遵循证据认定规则的原则、保护被告人人权的精神以及我国少杀、慎杀的死刑政策,理应如此处理。

2.对酌定量刑情节地位的启示

死缓判决更多地是受到酌定情节的影响,促进死缓适用的酌定情节不但数量多,而且所起的作用更大,因此在法官们的眼里,酌定情节的地位不可小觑,但在我国,酌定情节却不是量刑必须予以考虑的。

本文认为应该更加重视酌定量刑情节对死缓适用的价值。因为首先须尊重上述实证分析的结果,该结果并不是个别法官自己的主见,而是法官们集体智识的整体反映,代表了法官们的一致看法。其次,上文已经分析,死缓和死刑立即执行的不同主要在于被告人人身危险性的差异。而反映被告人人身危险性的情节不止包括罪中的情节,也包括罪前和罪后的情节。而罪前和罪后的情节则更多的是酌定情节,如前科、悔罪态度、赔偿被害方损失并取得被害方谅解等;罪中情节有很多也是酌定情节,如犯罪动机等。因此重视被告人人身危险性的不同对死缓和死刑立即执行适用的影响,那么自然会重视酌定情节的意义,提升酌定情节的地位。在本研究中,与死缓适用具有显著作用的、反映被告人人身危险性的情节中,法定情节只有1个,即自首,余下3个都属于酌定情节,另外其他从宽情节和其他从严情节中有很多是反映被告人人身危险性的情节,这些情节全都是酌定情节。再次,我国许多酌定情节在国外已经被写入法典,已经法定化。如《德国刑法》规定:“法院于量刑时应权衡一切对于犯罪人有利与不利的情况,尤其应注意下列各项:犯罪人之动机与目的,行为表露的心情及行为时的意志,违反义务的程度,行为的实施形式与可归责的结果,犯罪人的生活经历,其人身的及经济的关系,以及其犯罪后的态度,尤其补偿损害的努力和实现与被害人和解的努力。”[9]日本也有相似规定:“适用刑罚时,应当考虑犯罪人的年龄、性格、经历与环境、犯罪的动机、方法、结果与社会影响、犯罪人在犯罪后的态度以及其他情节,并应当以有利于抑制犯罪和促进犯罪人的改善更生为目的。”[10]而上述这些情节在我国都是酌定情节。最后,《最高人民法院关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》第4条规定:“被告人已经赔偿被害人物质损失的,人民法院可以作为量刑情节予以考虑。”现有司法解释已经确立了“民事赔偿”的量刑情节地位,在这方面我国已经迈出了步子。应通过更充分的论证和更广泛的实证案例分析后将部分酌定情节法定化,从而提高酌定情节的地位。

[1] 陈兴良.中国死刑的当代命运[J].中外法学,2005(5):533.

[2] 赵秉志.论中国非暴力性犯罪死刑的逐步废止[J].政法论坛,2005(1):97.

[3] 赵秉志.关于分阶段逐步废除中国死刑的构想[J].郑州大学学报:哲学社会科学版,2005(5):107.

[4] 张远煌.中国非暴力犯罪死刑限制与废止研究[M].北京:法律出版社,2006:64-102.

[5] 王志辉.审理死刑案件的若干问题[G]∥中国刑法学年会文集.北京:中国人民公安大学出版社,2004:626-631.

[6] 刘大海.SPSS统计分析——从入门到精通[M].北京:清华大学出版社,2008.

[7] 陈兴良.刑法适用总论[M].北京:法律出版社,2001:335.

[8] 张惠芳.试论我国“死缓制度”的理论基础及其现实价值[J].湖南师范大学社会科学学报,2012(3):43.

[9] 张明楷.结果与量刑——结果责任、双重评价、间接处罚之禁止[J].清华大学学报,2004(6):20.

[10] 日本刑法典[M].张明楷,译.北京:法律出版社,2006:125.

[责任编辑:王 怡]

An Interpretation of Article 48 in the Criminal Law That“The Immediate Execution of a Criminal Punishableby Death Is Not Deemed Necessary”

YANG Hai-qiang

(Institute of Judicial Science, East China University of Political Science and Law, Shanghai 201620, China)

The boundaries between death sentences with a suspension of execution and those with immediate execution have always been a difficult problem in the judicial practice. How to understand that “the immediate execution of a criminal punishable by death is not deemed necessary” is the key to correctly grasp the applicable standard for death sentences with a suspension of execution. That “the immediate execution of a criminal punishable by death is not deemed necessary” has not achieved the final conclusion. However, through a certain number of bivariate interaction analysis and binary logistic regression analysis of the criminal trial guidance cases by the Supreme Court, the partial gist and law applicable to death sentences with a suspension of execution can be displayed explicitly, which is of inspiration to the interpretation of applicable conditions for death sentences with a suspension of execution.

sample and instruction; bivariate interaction analysis; binary logistic regression analysis; conclusion and implication

2015-09-23

杨海强(1986-),男,山东潍坊人,华东政法大学司法学研究院助理研究员和师资博士后,主要从事司法学、刑法学研究。

DF 613

A

1004-1710(2017)01-0095-09