污名化视角下的特殊儿童融合教育问题研究

秦红霞

(常州工学院经济与管理学院,江苏常州213032)

污名化视角下的特殊儿童融合教育问题研究

秦红霞

(常州工学院经济与管理学院,江苏常州213032)

当前特殊儿童融合教育的权利的实现和机会的获取存在诸多社会障碍,文章从刻板印象、群体情绪、社会距离三个层面建立了污名化的社会排斥模型,分析了污名化给特殊儿童融合教育带来的不确定性和制度障碍,最后从实践层面提出了对策建议。

特殊儿童;义务教育;污名化

教育公平是我国义务教育的基本国策。当前,普通儿童的教育公平已经从教育权利平等转为教育机会均等问题[1],其教育机会的分配受社会结构、教育资源分配、家庭资源和观念差异等影响[2-6]。相比之下,特殊儿童的教育权利始终得不到有效保障。根据教育部等七部门制定的《特殊教育提升计划(2014—2016年)》,2016年全国基本普及残疾儿童少年义务教育,视力、听力、智力残疾儿童少年义务教育入学率达到90%以上。但实践中,截至2014年,全国未入学适龄残疾儿童少年约为8.3万人,残疾儿童少年义务教育入学率仅为66.8%[7],远低于普通小学的净入学率(99.5%)和初中的毛入学率(98%)。在接受义务教育的特殊儿童中,36.73%的特殊儿童被安置在分离环境中[8]。而另外71.3%安置在普通班级随班就读的特殊儿童,由于缺少提供特殊服务的硬软件和配套师资,加深了特殊儿童污名化特征,其义务教育的权利和机会受到极大影响。因此,深入分析普通班级的特殊儿童的融合情况,消除特殊儿童身心发展的社会障碍,改善和提升特殊儿童融合教育质量,具有重要的实践价值。

一、污名化的社会排斥属性

污名研究最早可以追溯到戈夫曼,他认为,污名是一种具有歧视属性的社会互动,通过否定拥有污名者履行社会互动角色的能力,使其社会价值贬值[9]。污名化通常导致包括从拒绝与污名者对话到剥夺其工作机会等系列不同程度的后果[10]。Corrigan认为,污名可以由刻板印象、偏见和歧视来解释,刻板印象和偏见往往导致限制合法权利的歧视性行为[11]。林克认为,污名化强调了不同寻常的特征,而这种特征一方面给其优势群体产生消极对待的预期,造成个体社会交往焦虑,另一方面污名产生后也容易导致消极态度的内化[12]。因此,污名化是将负面特征刻板化、标签化的动态过程,这个过程使拥有贬抑的属性和特质的个人容易遭受歧视和不公正对待,并产生自我贬损心理。可见,污名化的过程同时也是社会群体区隔并形成一种社会关系排斥壁垒的过程。

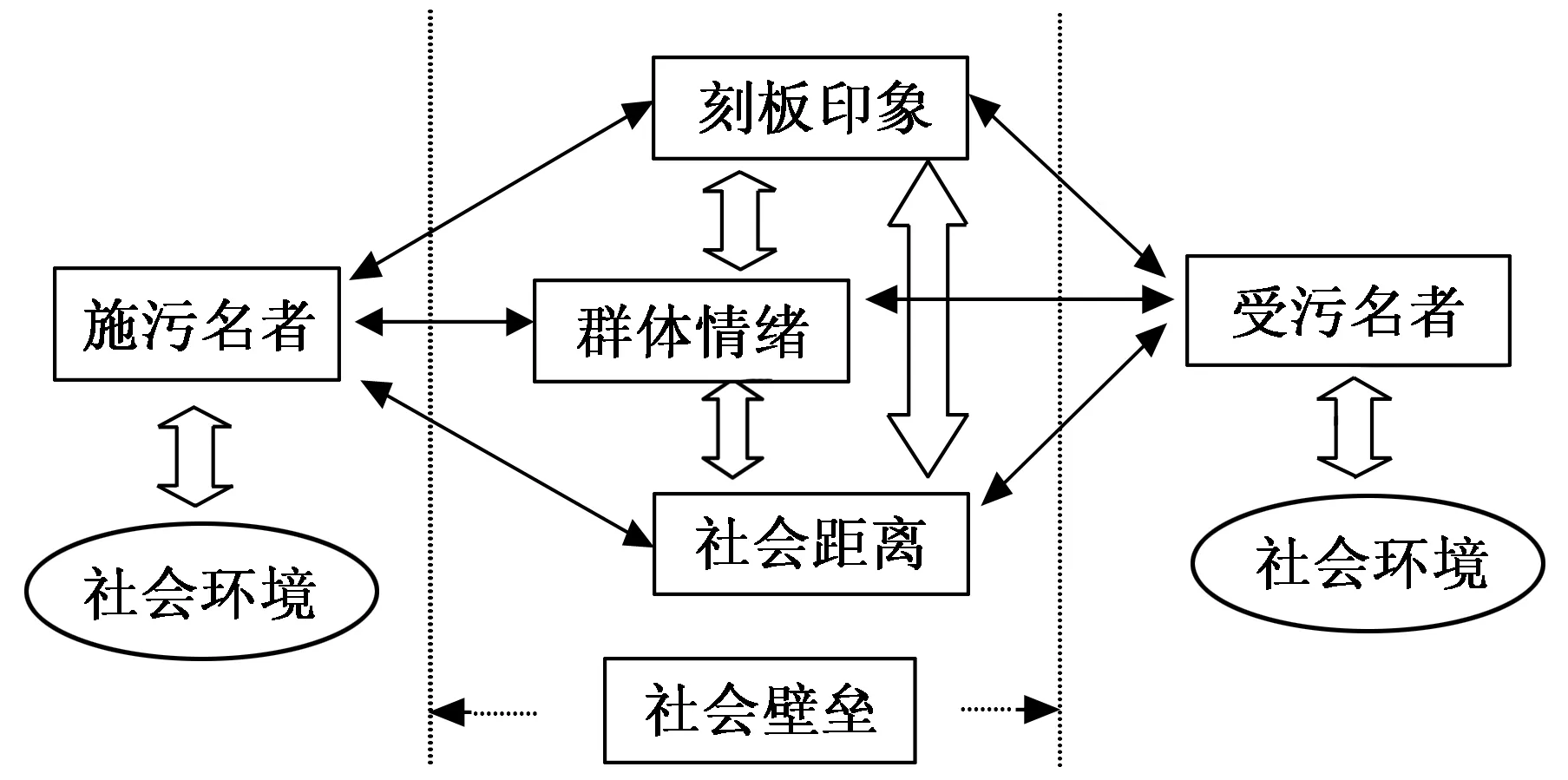

本文认为,污名化造成的群体排斥主要体现在刻板印象、群体情绪、社会距离三个层面,三个层面分别对应心理结构中的认知、情感和行动系统,它们相互影响,相互制约,共同建构了社会关系排斥壁垒。一方面,污名化首先从刻板印象开始,并在群体间逐渐积累群体情绪,并产生社会距离;另一方面,群体间的社会距离也会加深其群体情绪和刻板印象。社会壁垒作为一种社会心理现象,存在于各群体之间,其中既包括优势群体对劣势群体施加的各类歧视,也包括劣势群体在感知歧视后的抗争和消极反应,是各群体间相互作用的结果(图1)。同时,社会环境也通过经济、制度、文化等对各群体的污名行为产生一定的影响。

图1 污名化的社会排斥模型

从污名化视角分析特殊儿童的融合教育问题,有利于我们认清特殊儿童教育的真正目的,不是要着重消除其身心损伤,而是要通过让特殊儿童回归主流教育的方式,发展他们的长处,并促进其正常化。污名化的社会排斥模型还有利于我们深入了解污名和社会排斥的发生与建构机制,发现导致特殊儿童教育问题的社会障碍,从而有针对性地解决因污名化导致的教育权利限制问题。

本文采用问卷调查的研究方法,对C市特殊儿童的家长和参与过特殊儿童社会活动的学生群体进行了样本采集,共发放200份问卷,收回178份,有效问卷170份,其中男性83人,女性87人。样本中具有研究生学历的7人,占总体调查对象的4.1%;本科和大专学历123人,占总体调查对象72.3%;高中和高职21人,占总体调查对象12.4%;初中及以下19人,占总体调查对象11.2%。

二、污名化与特殊儿童融合教育过程的不确定性

长期以来,由于缺少对特殊儿童相关知识的普及,人们在遇到特殊儿童时不知如何应对。污名化作为优势群体本能的保护反应,降低了普通儿童义务教育的干扰因素,却极大地增加了特殊儿童接受普通教育的成本,并使其教育过程存在诸多不确定性,甚至其教育权有随时被剥夺的风险。

(一)刻板印象对特殊儿童融合教育的影响

刻板印象是通过简化的讯息处理将某群体成员的特征抽象为简单固定的看法。其概括性的认知特征,给个体认识和评价他人提供了便利,但过于主观和僵化的刻板印象,增加了群体间相互沟通的障碍,也成为歧视产生的基础。

对C市学生的调查显示,目前学生与特殊儿童的接触相对较少,44%的学生两星期以上才接触一次特殊儿童,21.9%的学生一星期接触一次。在有特殊儿童参与的活动中,30.1%的学生参加过3次以上此类活动,45.2%的学生仅参加过1~3次,24.7%的学生一次也没有参加过。由于接触较少,这些学生在概括特殊儿童的印象时,大多使用“孤僻”“胆小”“自卑”“敏感”“易怒”“倔强”“依赖”等词语,也有学生用“目光呆滞”“说话吞吐”“情绪不稳定”“吓人”“傻”“呆”等负面词语,只有少量学生用“害羞”“单纯”“有特殊才能”等中性词语。

特殊儿童及家长的调查反映,在群体活动中,孩子社交沟通能力与普通儿童存在一定差距,他们不适应快节奏的群体活动,而普通儿童也常常并不愿意等待特殊儿童。让家长担心的是,相当一批普通儿童不愿意和特殊儿童一起参与活动,甚至调查中一位普通儿童说:“我妈妈不愿意让我和他们玩。”刻板印象不断伤害特殊儿童的自尊,使他们在学校时常表现出各类行为问题。刻板印象造成的自我实现预言也体现在特殊儿童家长行为之中,家长在解决孩子出现的各类问题时,时常处于无形的社会压力之下,为缓解自身压力,部分家长采取了逃避的态度,很少让孩子与普通儿童玩耍,使其接触最多的是特殊儿童,增加了儿童之间的偏见和歧视。

(二)群体情绪对特殊儿童融合教育的影响

受访学生中,80%的人认为目前特殊儿童受到的歧视比较严重,15%的人认为特别严重,3%的人认为一般,2%的人没有感觉到歧视。当遇到特殊儿童不合常规的行为时,他们基本都愿意和特殊儿童讲理,但也有相当一部分学生同时也选择“在心里想打对方”,有75%的人也认为需要检讨反省自身。

在特殊儿童家长方面,98%的受访家长认为目前特殊儿童在教育方面受到的歧视非常严重,他们非常担心歧视影响孩子的成长,并害怕孩子受到不公平对待而失去上学机会,这让他们感到压抑和沮丧,精神始终处于紧张状态。受污名化影响,这些家长缺乏群体归属感和安全感,部分人感到无力改变生活,自信不足。当孩子在学校受到歧视时,95%的家长愿意反省自己,并同对方讲理,但80%的家长在内心想打对方,甚至部分家长不愿意再让孩子与比较调皮的孩子接触,使特殊儿童丧失了主动接触社会的机会,这对他们的长远发展非常不利。

(三)社会距离对特殊儿童融合教育的影响

社会距离是不同群体在互动中产生的空间、时间和心理距离。本文认为,由于不同群体对群体间社会距离的感受存在差异,因此各群体对相互之间社会距离有不同认知。

在竞争日趋低龄化情况下,教育历来是家长高度重视的问题,部分普通儿童家长为了自己孩子有一个良好的学习环境,在不了解特殊儿童发展特点的情况下,武断地拒绝特殊儿童进入普通学校,珠海、南京等地还陆续发生过多起普通儿童家长罢课、拉横幅等拒绝和特殊儿童同班的现象。调查也发现,有83%的普通学生愿意特殊儿童进入普通学校成为正式注册的学校学生,但愿意与特殊儿童成为同学的学生比例急剧下降到20%,愿意和特殊儿童成为同桌的学生占13%,愿意约特殊儿童一起玩的只有5%,2%的学生愿意约特殊儿童住家里。

相比而言,特殊儿童家长则更愿意利用各种渠道增加孩子与同龄儿童接触的机会。他们认为,封闭的特殊教育不仅没有给孩子带来沟通能力的提升,而且造成了被隔离和孤立的事实,增加了孩子社会融合的难度。调查中,有90%的特殊儿童家长认为,他们的孩子应该在普通学校接受各类教育,因为特殊儿童也需要朋友,即便他们学习很差,也不希望他们有所缺失。95%的家长愿意自己的孩子和普通儿童一起玩,即便参与不进去,他们也很喜欢看那些儿童玩。90%的家长愿意请普通儿童到家里玩,认为孩子有一个朋友非常难得。

可以发现,特殊儿童家长与普通儿童家长在教育问题上有不同的理解,因此其群体间的社会距离相差很大。而造成社会距离的原因,并不是孩子身体上的因素,更多的是由污名及教育自身问题所带来的误解和隔阂。

三、污名化与特殊儿童融合教育制度障碍

长期以来,受经济和认知发展水平限制,我国对特殊儿童教育投入一直不足,污名化更加深了特殊儿童融合教育的诸多制度障碍。

(一)制度保障不够全面明确

《中华人民共和国残疾人保障法》第二十一条规定:“国家保障残疾人享有平等接受教育的权利。”第二十五条规定:“普通教育机构对具有接受普通教育能力的残疾人实施教育,并为其学习提供便利和帮助。”但“具有接受普通教育能力”描述非常模糊,使普通学校具有了一定的政策空间拒绝特殊儿童在普通学校随班就读的要求。同时,由于教育资源有限,随班就读的特殊儿童经常遭到普通儿童家长的排斥,家长之间的冲突时有发生,因此在具体执行中,不少地方教育主管部门理所当然地认为特殊儿童应当进入特殊教育机构,从而削弱了特殊儿童随班就读的权利。

另外,残疾人保障法要求普通教育机构为特殊儿童学习提供便利和帮助。但实践中,很少有普通学校能够根据特殊儿童的发展水平制订专业的学习计划,或同步为他们开设特殊教育课程。这些随班就读的特殊儿童从一开始就必须面对与普通儿童一样的学习要求,他们随班就读的难度很大,因此特殊儿童的随班就读变成了随班混读,更有不少特殊儿童因跟不上学习进度被迫辍学。

(二)资金使用效用不高

污名限制了特殊教育资金的投入,也是造成特殊儿童随班就读困难的重要原因。《特殊教育提升计划(2014—2016年)》中要求,义务教育阶段特殊教育学校生均预算内公用经费标准要达到每年6 000元,随班就读的义务教育阶段生均预算内公用经费参照特殊教育学校标准执行。但实践中,各所普通学校之间存在生源和升学竞争压力,学校缺少开设特殊教育教室的动机,因为一旦设立特殊教育教室,校方将可能承担因污名带来的优质生源减少的风险。而特殊学校的资源投入虽然在逐步增加,但由于缺少对普通学校随班就读特殊儿童开放的机制,效用没有得到进一步发挥。

(三)师资力量严重匮乏

目前,特殊教育的专业老师数量和质量远远不能满足特殊教育发展的需求。受污名影响,从事特殊教育的老师,声望和社会地位不高,收入水平与普通教师相比也存在一定差距。这导致优秀的人才不愿意涉足特殊教育领域,同时因为收入长期没有增加,晋升渠道有限,很多从事特殊教育事业的优秀骨干教师流失也非常严重。根据对C市的调查,在儿童康复机构的特教老师中,除了为数不多的特教名师外,只有5%的教师是刚毕业的特殊教育专业大学生,更多的教师是只经过短暂培训的其他专业毕业生,师资的理论水平不高,实践经验严重不足,直接影响到特殊教育的课程安排和教学活动的开展。

与此同时,普通学校对教师在特殊教育相关领域的培训很少,教师在面对特殊儿童行为问题时不知道如何应对,增加了特殊儿童随班就读的难度。加之,目前普通学校对适龄儿童文化知识教育要求不断提高,很多学校对教师的考核也变相与成绩挂钩,不少普通儿童学习都很吃力,特殊儿童本身能力与普通儿童存在差距,学习更为困难,致使部分教师拒绝班级里有特殊孩子,甚至有的教师发动普通儿童家长反对特殊儿童进入普通学校就读。

四、对策建议

国际经验表明,特殊儿童需要通过回归主流的方式达到正常化。现有的国内特殊教育机构,大多数采取全封闭干预教育,恰恰造成了特殊儿童被隔离、孤立和污名的境地。我国特殊儿童社会融合效率远低于发达国家水平。虽然近几年我国相关社会组织发展迅速,但限于资金和管理方面的制约,其只能作为特殊教育的重要补充,政府在特殊教育领域的主导作用还不能被替代。为顺利推进特殊儿童融合教育,应当采取以下措施。

(一)将特殊教育纳入教育系统管理

在公立学校内设立特殊教育相关教研室,逐步增加普通教师在特殊教育方面的培训,形成特殊教育人才可持续发展机制。将0~6岁儿童的特殊教育纳入教育系统管理,既有利于最大程度地利用已有的教育资源,明确残联的职能,理顺特殊教育和普通教育之间的关系,也有利于为特殊儿童创造更好的发展空间,减少社会隔离和孤立,从而为特殊儿童学习提供帮助。

(二)加强残联的协调作用

由残联牵头组织建立特殊儿童的筛查与评估机制,通过家长申请和学校申报,定期组织疑似儿童的筛查和评估工作,及早发现特殊儿童,及时进行抢救性康复训练。对筛查发现的疑似特殊儿童,在经过家长同意后,由残联牵头定期组织相关专家、学校老师、家长等,评估孩子发展状况,并制订和调整特殊教育计划(包括普通和特殊教育学习时间、特殊教育内容等计划安排)。残联应发挥对特殊儿童教育的监督作用,定期组织人员检查特殊儿童在普通学校的发展状况,并负责拨付特殊儿童康复训练补助,监督其使用情况。

(三)适当延长特殊儿童义务教育年限

针对特殊儿童发展缓慢的特点,教育部门应制定适当延长特殊儿童义务教育年限的政策措施,根据特殊儿童发展状况,在进行评估后,适当延长特殊儿童某阶段就读年限。

(四)鼓励社会组织参与特殊教育

社会组织是特殊教育的重要补充,政府应鼓励和支持社会组织参与特殊教育,社会组织可参与早期特殊儿童的筛查、评估,对在社会组织内进行康复训练的特殊儿童,社会组织也应与普通学校协作,共同制订其教育计划。

(五)大力科普特殊儿童相关知识

通过各类媒体、学校宣传和普及特殊儿童的相关知识,让群众了解特殊儿童的生活状况,开展特殊儿童与普通儿童共同参与的活动,通过近距离接触,消解特殊儿童背负的污名,努力营造接纳特殊儿童的教育环境。

[1]杨东平.从权利平等到机会均等:新中国教育公平的轨迹[J].北京大学教育评论,2006(2):2-11.

[2]李春玲.教育不平等的年代变化趋势(1940—2010):对城乡教育机会不平等的再考察[J].社会学研究,2014(2):65-89.

[3]吴愈晓.中国城乡居民的教育机会不平等及其演变(1978—2008)[J].中国社会科学,2013(3):4-21.

[4]杨奇明,林坚.教育扩张背景下中国农村教育机会不均等的演进[J].青年研究,2013(5):64-72.

[5]杨宝琰,万明钢.城乡高中教育机会分配的影响因素及作用模式:结构决定抑或行动选择[J].教育研究,2014(10):26-34.

[6]杨宝琰,万明钢.城乡社会结构变动与高中教育机会分配:基于甘肃Q县初中毕业教育分流的分析[J].华东师范大学学报(教育科学版),2013(4):27-38.

[7]特殊教育专题评估组.《国家中长期教育改革和发展规划纲要》中期评估特殊教育专题评估报告(摘要)[J].现代特殊教育,2015(12):5-11.

[8]张朝,于宗富,方俊明.中美特殊儿童融合教育实施状况的比较研究[J].比较教育研究,2013(11):100-104.

[9]GOFFMAN I.Stigma:notes on the management of spoiled identity[J].American Journal of Sociology,1965,45(5):642.

[10]PATRICK C,VETTA T,DAVID L,et al.Perceptions of discrimination among persons with serious mental illness[J].Psychiatric Services,2003,54(8):1105-1110.

[11]OVERTON S,MEDINA S.The stigma of mental illness[J].Journal of Counselling and Development,2008,86(2):143-151.

[12]STUBER J,MEYER I,LINK B.Stigma,prejudice,discrimination and health[J].Social Science & Medicine,2008,67(3):351-357.

责任编辑:赵 青

10.3969/j.issn.1673-0887.2017.02.025

2016-09-14

秦红霞(1978— ),女,副教授。

A

1673-0887(2017)02-0113-04

G76